今回は高速バスの乗車記です。

なお、時系列としては中部・関西乗りバス・乗り鉄旅の帰路であり、この遠征の実質最終日とも言えます。

この遠征の始まりはバスタ新宿→草津温泉の「上州湯めぐり号」でしたから、今回の遠征は高速バスに始まり、高速バスに終わることになりました。

また、先に別の遠征の記事を執筆しておりますが、これは動画公開タイミングとの兼ね合いです。

ややこしくなってしまって申し訳ありませんが、ご了承下さい。

「グラン昼特急」とは

まずはこの記事の主題となる「グラン昼特急」について解説を入れてから本題に入っていきましょう。

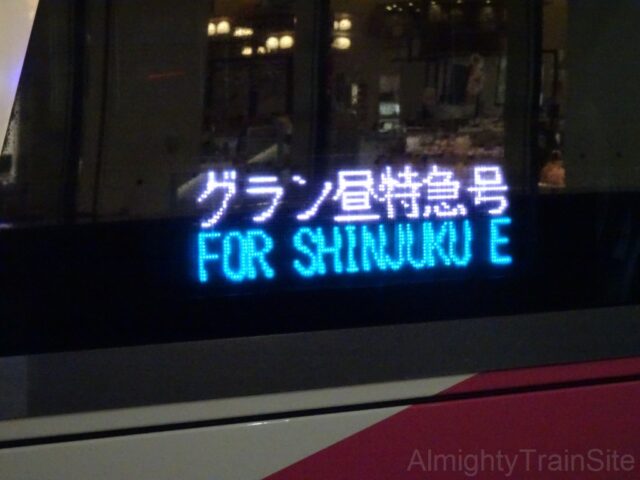

「グラン昼特急」はJRバスが運行する「昼特急」シリーズの1つで、その中でも3列シートのハイグレード車で運行される便に「グラン昼特急」の愛称が付されています。

そもそも「昼特急」はJRバスが2001年より運行している高速バスでして、元々は夜行便の「ドリーム号」の車両が昼間は車庫で待機することになっていたのを有効活用する意味で運行が始まりました。

まずは東京~大阪間での運行が始まり、当初は若者のニーズを想定したものの、シニア層にも人気を博し、更には夜行と違って景色を楽しみながら移動できる点も受けているようです。

運賃は夜行便より割安に設定されており、東京~大阪間では6000円程度で利用できます。

新幹線より安いのはもちろん、18きっぷシーズン以外では普通列車での移動よりも割安になります。

愛称名は元々、JRの指定席発売システム「MARS」に収録する都合上、便宜的につけたのが「昼特急」でしたが、今ではすっかり定着しているようです。

その後、他区間へも拡大し、現在でも静岡~大阪間、京都・大阪~広島間、富山・金沢~大阪間、京都・大阪~松江・出雲間などに運行中です。

運行時間としては8時間を超えることもあり、昼行便の需要はないと思いきや、いざ運行したら好評だったことから、長距離の昼行高速バスが広まるきっかけにもなったようです。

余談ですが、国内の昼行高速バスで最長距離となるのは弘南バスが運行する上野~弘前・青森間の「スカイ号」(現在はパンダ号スカイ線)なんですが、コロナ禍あたりから運休が続いており、2022年に運行再開したものの繁忙期のみの運行となっているようです。

今回乗車する「グラン昼特急8号」は3列シート車を使用する便であり、ダブルデッカー車で運行します。

ちなみに、ダブルデッカー車では1階部分を4列シートとして運用しているため、2クラス制となっています。

全て4列シートの車両で運行される場合は「青春昼特急」という名称になりますが、号数は「グラン昼特急」と「青春昼特急」で通しになっているようです。

時刻表としては10時10分に大阪駅JR高速バスターミナルを出発し、京都深草にも立ち寄ったらあとは一路東京を目指すわけですが、道の駅もっくる新城では休憩と乗務員交代だけでなく乗降も可能です。

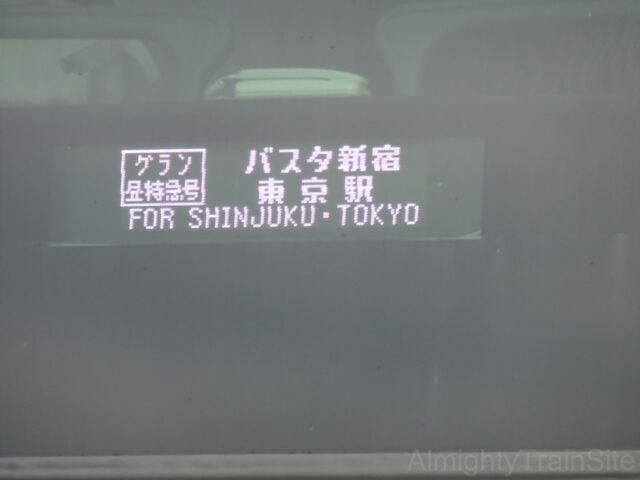

関東地区では東名御殿場・東名綾瀬・東名大和・東名江田・東名向ヶ丘と停車したらバスタ新宿と東京駅日本橋口に停車します。

東京側は停車地が細かくあるのに対して、大阪側は京都深草のみとなっているのは対照的ですね。

運行は1日あたり5往復あり、グラン昼特急が3往復、青春昼特急が2往復となっています。(ただし、青春昼特急1往復は京都発着便)

このように1本だけ大阪ではなく京都が始発・終着となる便があり、そちらは京都深草には停車せず代わりに京都駅烏丸口に停車します。

今回は全区間乗車するだけでなく、2階の最前列の展望席を確保できたので、車窓風景とともに乗車レポートをお届けしたいと思います。

乗車レポート

それではここからは本題となる乗車レポートです。

乗り場は大阪駅JR高速バスターミナルとなっており、JR大阪駅から直結というアクセスにも優れたバスターミナルです。

発車標です。

大阪からも様々な都市に高速バスが出ていますが、この時間帯は昼行バスばかりなので近距離の路線もありますね。

そんな中、東京という文字が異彩を放っていますが、金沢や出雲へ行く昼特急もあるので、今では昼行の長距離路線も珍しくなくなっていますね。

入線の動画はうっかりしていて撮りそこねましたがやってきました。

やっぱりダブルデッカーは存在感がすごいですねw

車種は「J-InterCity DD」というもので「アストロメガ」の愛称もあります。

メーカーはバンホールというベルギーの会社ですが、シャーシなどはスウェーデンのスカニアが担当しています。

乗用車だと車体の全てを単一のメーカーが製造するのが普通ですが、トラックやバスの世界ではシャーシと車体を別々のメーカーが製造する事が多く、「J-InterCity DD」の場合はシャーシはスカニアが、車体はバンホールが製造しています。

日本では長らくダブルデッカーバスとしては三菱ふそうの「エアロキング」が広く活躍していましたが、2010年を持って製造が終了してしまい、従来エアロキングを運用してきたバス事業者は後継車を別メーカーに求める必要が生じましたが、海外と日本では寸法などの規制が異なることから、外国向けに販売されているダブルデッカーバスをそのまま日本に導入するのは難しく、日本仕様に合わせたバスを製造してもらうにも一定以上の台数の販売が見込めなければメーカーとしても製造に応じることが出来ないという状況があり、結局はダブルデッカーを多く運行していた”はとバス”がスカニアとバンホールに掛け合い、3社共同プロジェクトとして日本仕様の外国製ダブルデッカーを開発することとなり、欧州向けのものを日本の規制に合うようにサイズダウンしたものとなっています。

こうして2016年より輸入が開始され、2018年からは京成バスを皮切りに高速バスでの採用も始まり、エアロキングを多く運用していたJRバスでも2018年から運行しています。

国産メーカーでのダブルデッカーバスが消滅してしまったのは残念ですが、国内からダブルデッカーバスが消える事態は避けられそうでその点はよかったです。

この車両も「ドリーム号」用なので、車体には「グランドリーム号」の名前が書かれています。

↑動画でも撮りました。

一般的な高速バスと同じくトランクスペースがありますが、1階部分にも客室を設ける都合か一般的なハイデッカーバスよりも小さい気がしますね。

運行は西日本JRバスなので”なにわ”ナンバーですが、万博デザインになっていますね。

それでは乗り込みます。

2階席へは当然階段でアクセスします。

これが意外に急ですが、限られたスペースに階段を設ける関係上、仕方ないんですかね。

こちらが最前列の座席です。

フットレストが床に置かれる形になっているのが特徴でしょうか。

非常口は足元にあります。

これはダブルデッカーならではですね。

ダブルデッカーでは2階席まで運転士さんの目が届かないこともあって、運転席直通のインターホンが設置されていました。

これとは別にカメラでも2階の様子を確認できるようになっているようですが、運転中は注視することは出来ないでしょうから、乗客側から通報できる仕組みも必要ということなんでしょう。

ダブルデッカーといえども路線バスということで降車ボタンはついています。

このような細かな機器は日本製のようで、他のバスと同じようなものが付いています。

先頭の景色はこんな感じです。

これならスズカさんも満足ですねw

といったところでそろそろ発車です。

↑皆さんお待ちかねの前面展望をどうぞ!

構造上、ガラスに密着して撮影できるので高速バスの前面展望としてはこれ以上ないくらいの画角を実現できていると思います。

バスは大阪市内を少し走ったら新御堂筋に入ります。

まるで高速道路のような風景ですが、あくまでも一般道なんですよね。

淀川を渡るのですが、廃橋脚らしき構造物を発見!

調べてみると水道橋の跡だそうで、鉄道や道路の遺構ではないようです。

立地的に御堂筋の旧道的な道路の橋かなとも思ったんですがねw

御堂筋といえば御堂筋線ということで、道路の中央部には大阪メトロ御堂筋線が走っています。

地上を走る地下鉄自体は他にもあれど、大通りのど真ん中を走る地下鉄なんて他にないでしょうね。

新大阪駅ですが、真横を素通りしますw

路線の性格として、新幹線との連絡はあまり考慮に入れなくていいでしょうし、乗り入れないのは当然でしょうか。

江坂のあたりでは名神高速道路と交差しますが、道路は地上へ降りて名神高速の下を行くのに対して、御堂筋線の続きとなる北大阪急行は上を通過します。

新大阪以北の御堂筋線と北大阪急行南北線は1970年の大阪万博に合わせて開業しているのですが、名神高速道路のこの区間は1963年に開通しており、北大阪急行の建設に際して、既に名神高速道路の下は用地がなく、やむなく上を通したんだと思います。

ここでも御堂筋線を撮れましたが、撮影場所の限られる地下鉄ということもあって下手な撮影地よりよく撮れる疑惑がw

こちらが名神高速道路との交差地点です。

3層構造の立体交差というのは迫力ありますね。

千里で新御堂筋を外れて大阪中央環状線に入ります。

真ん中に近畿自動車道を挟むという構造であり、全部合わせると10車線はあろうかというまるで大河のような道路ですね。

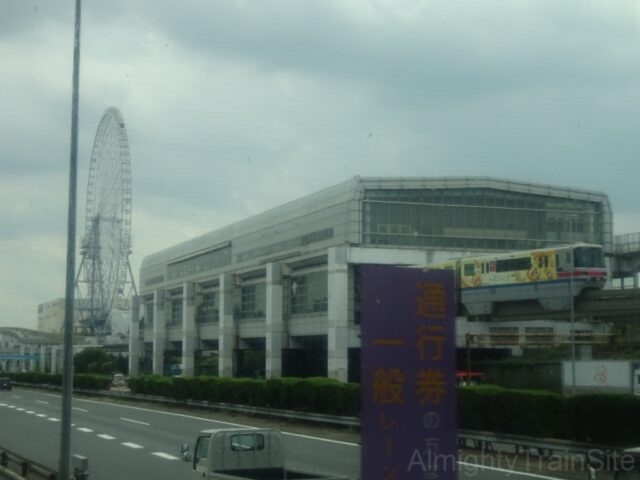

万博記念公園のあたりです。

大阪モノレールの万博記念公園駅がある他、観覧車も見えますね。

ちなみに、この万博記念公園は1970年の大阪万博の会場跡に作られた公園であり、今年開催されている大阪・関西万博とは全く関係ありません。

しかし、最寄り駅が万博記念公園駅となっており、逆に今年の万博会場最寄りである夢洲駅や桜島駅には万博の文字が入らないこともあって、極稀に間違えてこちらに来てしまう人がいるようです。

大阪万博の象徴といえる太陽の塔は道路からも見えます。

でも、ダブルデッカーバスの高い視座でも半分くらいしか見えていないので、乗用車の車高だと頭部が見えるだけかもしれません。

いよいよ高速道路ですね。

吹田まで行かないと高速道路がないのはちょっと遠い気がしますが、新御堂筋が高規格なおかげでスムーズにアクセスできますね。

誤進入防止のためか車線に色がついているのもあって、いよいよ高速道路だというワクワク感もありました。

近畿自動車道にも名神高速道路にも入れますが、バスは名神へ進むので左ですね。

多くのゲートが並ぶ料金所も壮観ですね。

ここから先は道の駅もっくる新城まで高速道路の上となります。

いよいよ名神高速道路です。

日本初の高速道路でもある名神高速道路ですが、片側3車線の幹線として堂々たる規模です。

高槻ジャンクションの標識ですが、今は新名神で岡山方面へも行けるんですね。

そして、名神高速道路は右ルートと左ルートに別れます。

東名高速道路にも同じく右ルート・左ルートがありますが、どうしてこんな事になっているかというと、拡張の都合上です。

名神高速道路は元々片側2車線で建設されましたが、交通量の増大に伴い車線を増やすことになりました。

しかし、名神の場合この区間にはトンネルがあり、既に供用しているトンネルを拡張するとなると通行止めや車線規制は避けられないですし、それならばいっそ別のトンネルを並行して掘ってしまった方が手っ取り早いとなったわけです。

こうして既存の道路の脇に新しいトンネルを掘り、2車線道路が2つ並行するという左右別ルートが成立したのです。

また、右ルートでも左ルートでも距離は変わりませんが、大山崎インターチェンジ、及び大山崎ジャンクションを利用する場合は左ルートを行かないと利用できないので注意が必要です。

右ルート、左ルートの分岐地点です。

バスは右ルートを選ぶようです。

そういえば、高速バスを含めて路線バスは運行経路を届け出て認可を得る必要がありますが、右ルート・左ルートは同じ道路扱いなのか、別々に申請しているのかどっちなんでしょうね。

トンネルですが、すぐ左側に左ルートのトンネルも見えていますね。

トンネルを過ぎると左ルートと完全に並行するようになりますが合流はしません。

天王山トンネルです。

ここが渋滞ポイントとして知られていましたが、左右ルートの整備でだいぶ解消したようです。

ここが大阪府と京都府の境にもなっており、トンネルを抜けたら京都府です。

大山崎インターチェンジ/ジャンクションのあたりで左右ルートが合流します。

右ルートと左ルートの間にはラバーポールが設置されていて、右ルートからのジャンクション・インターチェンジの利用を防いでいますが、ラバーポールが無ければ右ルートからでもジャンクション・インターチェンジへ行けそうですよね。

まあ、急激な車線変更をすることになって危険だからということで出来ないようにしているんでしょうけどね。

また、この付近で阪急京都線と東海道本線を一気に跨いでいますが、防音壁もあって車窓からは分かりません。

東海道新幹線とも交差します。

それにしても、日本で最初の高速道路と日本で最初の新幹線がこうして交差しているのは印象的です。

桂川を渡ります。

立て続けに鴨川も渡ると京都南インターチェンジです。

そして、最初の停車地となる京都深草バス停が見えてきました。

ちなみに、正式名称は深草ですが、京都市内であることを強調するためか、京都深草と案内されているようです。

バス停は本線上にあり、インターチェンジやサービスエリアとは併設されていない独立した施設です。

こちらがバス停です。

動物の侵入を防ぐためかバス停は金網で囲まれていますね。

ここで数名が乗車してきました。

これで満席になったようです。やっぱり昼特急は人気路線なんですね。

京都駅発の昼特急は1日1往復だけなので、それ以外はここを利用する必要がありますが、京阪本線の藤森駅や近鉄京都線・京都市営地下鉄烏丸線の竹田駅が近いことからアクセスが良く、利用者も多いようです。

草津ジャンクションでは新名神高速道路に入っていきます。

ここから高槻ジャンクションまでが未開通であり、ここが繋がれば京都市内を迂回するルートが完成するわけですが、昼特急については京都深草に立ち寄れなくなるので新名神高速道路が高槻まで伸びても引き続き名神高速道路を経由しそうですね。

トラックに挟まれるようにして停車しました。

2階建てバスというとかなり巨大なイメージですが、大型トラックと並ぶと大して大きく見えないというw

こちらがパーキングエリアの施設です。

所在する甲賀市は忍者で有名なためか、全体的に忍者押しのデザインです。

ここでソフトクリームを頂きました。

20分程度時間があるので軽食くらいならば食べる余裕があります。

バスに戻ると隣のトラックがいなくなっていましたが、代わりにバスの前で電話を掛けている方がいるというw

それでは乗車して再び東京を目指して走り出します。

新名神高速道路の延伸に向けて車線拡張の工事があっているようでした。

ここから3車線です。

作られて間もないためか舗装の色合いが違っていますね。

ここはまだ2車線の区間ですが、トンネルは最初から3車線分の幅で作られているようですね。

天王山トンネルなどで別ルートを作ることになった教訓を活かしたのでしょうか。

新名神高速道路が終わってそのまま伊勢湾岸自動車道に入っていきます。

実質的には新名神高速道路の続きですね。

名前の通り、海沿いを走るため、新名神高速道路と違って海の景色を楽しめます。

中京圏のレジャースポットとして定番であろうナガシマスパーランドが見えました。

そして愛知県に入りました。

カントリーサインは金の鯱なんですね。

飛島に差し掛かります。

ここは飛島村という村なんですが、名古屋市の隣にあるのに令和の現代でも村というギャップが面白いですね。

また、愛知県では村は2つしかなく、もう1つは豊根村です。

現在では工業地帯を抱えるようになり、日本一の金持ち村とも言われるほど財政が潤っているんだとか。

名港西大橋が出てきました。

美しい斜張橋であるとともに、周辺は名古屋港を中心にした工業地帯でもあるため、夜景も美しいとされています。

ただ、夜行バスだとカーテンで車窓を楽しめないので、昼行バスで日没後にここを通る便を探すか、半個室で夜間にカーテンを開けても大丈夫な夜行バスを探すかしないと、バスで楽しむのは厳しいですね。

周囲は名古屋港となっています。

太平洋フェリーなんかはこの下を通り抜けるようですね。

続いて現れたのは名港中央大橋です。

このように名古屋港周辺の伊勢湾岸自動車道は大きな橋が連続しているのですが、これらをまとめて「名港トリトン」という愛称があるようです。

この付近にある名港中央インターチェンジの付近には金城ふ頭駅がありますが、かつては昼特急の一部が一旦高速道路を降りて金城ふ頭駅に乗り入れていたようです。

確かにあおなみ線で名古屋駅へ行けるため、名古屋市内からの需要も取り込めるメリットはありますが、乗り入れを終了したということはそれほど需要はなかったんですかね。

まあ、東京~名古屋なら昼行便もたくさん走っていますしね。

豊田東ジャンクションで伊勢湾岸自動車道から新東名高速道路に入りますが、ここも線形としてはそのまま道なりです。

そして、2回目の休憩地となる道の駅もっくる新城が近づいてきました。

20分間の開放休憩があるとともに、ここは正式な停車停留所でもあるため、ここでの乗降も可能です。

というわけで新城インターチェンジで一旦高速道路を降ります。

どうしてわざわざ高速道路を降りて道の駅で休憩するのかという話ですが、付近にJRバス関東の新城支店があり、ここで乗務員交代をする都合です。

ちょうど関東と関西の中間地点にあり、西日本JRバスとJRバス関東の乗務員がそれぞれここで交代して自分の所属する車庫へ引き返すことで効率的な運行ができるわけです。

元々は三ヶ日がこの役割を持っていましたが、新東名高速道路の開通でこちらを経由する路線が増えたことから、旧三ヶ日支店を新城へ移転して、交代地点は新城に変更となりました。

道の駅もっくるは乗務員交代のため多くのバスが乗り入れることもあって、ちょっとしたバスターミナルのような施設が用意されていました。

ダブルデッカーだと待合室の屋根を越えてしまっていますねw

やっぱりでかい!

前には別のバスがいました。

こちらはJRバス関東のバスですが、下りとなる京都行きの青春昼特急5号のようです。

時刻表です。

乗り入れるのは東京~京都・大阪系統の昼特急だけですね。

意外にもウィラーバスも乗り入れているようです。

東岡崎・新豊田と関東を結ぶ路線がここに乗り入れるようですが、ウィラーバスの場合は純粋にこの付近の需要を当て込んで乗り入れているんですかね。

藤が丘・長久手古戦場までの高速バス「山の湊号」というのがあるようです。

新城からだと鉄道では遠回りになる地域を短絡する路線というわけですね。

こちらは待合室です。

この他に道の駅ですから売店などの施設もありますが、JRバスのチケットを見せると割引なんて施策もやっていました。

この道の駅にとってもJRバスがここで休憩するメリットは大きいでしょうね。

道の駅ということで駐車場もあるわけですから、高速バス利用者が家族などに車で送迎してもらうにも便利な地点ですね。

それでは再び動き出しまして、新城インターチェンジから再び新東名高速道路に入ります。

そして静岡県に入りました。

やっぱりカントリーサインは富士山なんですね。

浜松いなさジャンクションの全容ですが、山の中にこれだけ巨大な構造物を作ったなんて土木技術のすごさを実感します。

そういえば新東名高速道路は120km/hで走れる道路の1つですが、バスも120km/h出すことがあるんですかね。

100km/h区間でも90km/h程度での巡行が多いとも聞きますから出さない気もしますね。

今考えればスマホのアプリで速度計測をしてみればよかったですが、その時は気付きませんでしたw

御殿場ジャンクションにやってきました。

新東名高速道路はもう少し続きますが、現状は新御殿場インターチェンジまでの1区間で終わっており、東京方面へ向かうには東名高速道路に入る必要があります。

新東名高速道路と分岐して行きます。

新御殿場インターチェンジから先が繋がれば、昼特急も新東名高速道路を直進するようになりますかね。

そして、3回目の休憩となる足柄サービスエリアが近づいてきました。

施設も撮っておきましょう。

まだ静岡県ではありますが、気分的にはもう関東ですね。

山越え区間ですが、少し渋滞していました。

東名高速道路だって3車線化されており、よく整備されている部類のはずですが、それでも渋滞解消とまでは行かず、結局新東名高速道路というバイパス路線を整備することになるんだから、東京近郊の交通需要は膨大ですね。

伊勢原ジャンクションです。

ここで再び新東名高速道路と交差しますが、圏央道の厚木南までしか繋がっていないため、東京都心へは東名高速道路を直進するのがベストです。

それにしても、一番バイパスが欲しい区間ほど、用地確保が困難で建設が遅れるのはジレンマですよね。

渋滞ポイントとして知られる綾瀬ですが、東名綾瀬に停車します。

イメージ通りの光景ですねw

東名綾瀬バス停です。

元々はバス停が単独である施設でしたが、あとからスマートインターチェンジが設置されたため、現在ではスマートインターチェンジのランプウェイに挟まれる構造になっています。

どうやら渋滞が発生しているようですね。

まあ、東京へ着いたら帰るだけなので多少遅延しても大丈夫ですがw

東京料金所です。

本線料金所となっていて、インターチェンジではありません。

ランプウェイのような部分がありましたが、工事車両と書いてありますね。

この付近には外環道のジャンクションが出来る予定ですからその工事でしょうか。

東京インターチェンジが見えてきましたが、首都高の渋滞が伸びているようで本格的に渋滞し始めました。

と思ったらちゃんと看板がありました。

外環道が東名と繋がれば東京都心に用のない車は外環道で東名へアクセスするようになるでしょうからかなり渋滞緩和になりそうですよね。

早く開通してほしいものです。

そして、もうすぐ首都高というタイミングで用賀パーキングエリアの案内がありました。

実は東名高速経由の高速バスの一部は用賀パーキングエリアにて降車できる制度があり、隣接する東急田園都市線の用賀駅を利用すれば渋滞を回避して目的地へ向かえるというわけです。

降車を希望する人は降車ボタンを押すようにという放送がありましたが、これだけ渋滞していれば当然というか、降りる人がいるようです。

首都高へ繋がる右側2車線はほぼ止まっているという完全渋滞ですが、一般道へ降りると左車線はスイスイですね。

用賀パーキングエリアへの停車が無ければ一般道へ迂回した方が早い気もしますが、一般道への迂回経路も申請してあるんですかね。

ついに一般道への分岐部を過ぎてしまい、渋滞から逃れる術はなくなりましたw

用賀料金所が見えてきました。

渋滞している間にすっかり真っ暗ですw

ここにパーキングエリアが併設されており、一番左の車線へ行く必要があります。

こちらが用賀パーキングエリアです。

ちょっとした公園レベルの小さなスペースですが、用地の限られる都心部ですし、あるだけマシと思いましょうw

ここは渋滞時に希望があれば停車するという扱いであり、時刻表にも掲載されていないのですが、ちゃんとバス停らしき看板はあるようです。

そして首都高へ復帰するとようやく流れ始めました。

事故渋滞とのことでしたが、事故処理が終わったんでしょうか。

大橋ジャンクションといえばこれですねw

高架の3号渋谷線から地下を走る中央環状線へ一気に上下するため大きな高低差があり、それをクリアするためにループ道路となっているのです。

甲州街道で新宿駅の脇を走ります。

その先を曲がればバスタ新宿ですね。

バスタ新宿へのスロープを登ります。

タクシーも前を走っていますが、これは誤進入ではなくてバスタ新宿はバスターミナルだけでなくタクシー乗り場としての役割もあるのです。

降車場所に到着です。

それにしても、視点が高いせいで屋根が低く感じられ、頭にむず痒さを感じますw

バスタ新宿を出ると東京駅までは一般道で向かうようです。

首都高を無理やり使っても遠回りになるだけですしねw

↑引き上げを撮ったら活動終了です。

結局、遅延込みで9時間近い乗車となりましたが、夜行バスだと単なる移動に過ぎないのが、景色を楽しめることで移動も楽しめるのはいいですね。

時間を有効活用できるとか宿代が浮くといった夜行のメリットもありますが、たまにはこういう昼行バスで移動も楽しめる旅をしてみるのもいかがでしょうか?

これにて一連の遠征も完結ですが、実は立て続けに別の遠征をしており、次回はそのレポートでお会いしましょう。

それでは!

あわせて読みたい関連記事

- 遠州鉄道モハ25号乗車&撮影の旅

- 長崎遠征第2弾(4日目/筑鉄2000形&福岡乗り鉄)

- 【乗車レポート】グレースライナーGR001便

- 西日本乗りバス旅2024(5日目/中国JRバス光線)

- 「我孫子踊り子」乗車レポート

もっくる新城で前に止まっていたバスですが、横のペイントがJR東日本千葉支社のサイクリングトレイン「B.B.TARIM城で前に止まっていたバスですが、横のペイントがJR東日本千葉支社のサイクリングトレイン「B.B.TRAIN」と同じ柄でした。こんなバスにも使われているんですね。

コメントありがとうございます。

JRバス関東ということで、親会社の運行する「B.B.BASE」のラッピングなんでしょうけど、運行路線は限定していないんでしょうね。

大阪方面へも顔を出せばその地域での「B.B.BASE」のPRにもなるでしょうから、関東近辺だけで走らせるより効果的かもしれませんね。

今後とも当ブログをよろしくお願いします。