車中泊込みで4泊5日で実施した九州・中国遠征の2日目です。

なお、1日目をご覧になっていない方はそちらから先にご覧になることをお勧めします。

本日の行程

2日目となる今日は、昨晩宿泊した熊本からスタートし、まずは熊本桜町バスターミナルから九州産交バスが運行するR3-5系統に乗車し、松橋産交まで行きます。

松橋産交からは経路違いのR1-5系統で引き返します。

そこからはJR鹿児島本線と西鉄天神大牟田線を乗り継いで西鉄久留米まで向かい、西鉄バス佐賀が運行する45番江見線に乗車し佐賀へ向かいます。

その後は翌日の活動に備えてJRで佐世保へ移動し宿泊となります。

この日は産交バスR3-5系統、R1-5系統、西鉄バス佐賀45番江見線がさよなら乗車の対象となりますが、それぞれについての詳細は記事中で紹介したいと思います。

R3-5系統 熊本桜町バスターミナル→松橋産交

それでは2日目のスタートです。

まずはR3-5系統について解説を入れておくと、この路線は九州産交バス松橋営業所が運行していて、桜町バスターミナル~松橋産交の間を走っていました。

しかし、2025年9月末をもって松橋営業所が閉鎖されることとなり、それに伴って松橋営業所(松橋産交)を発着していた路線のうち、熊本市内へ乗り入れる路線については廃止されることとなりました。

熊本市内への路線は2ルートあり、これから乗るR3-5系統は川尻バイパス経由、R1-5系統は川尻市道経由と案内されており、大まかに言えば旧道経由と新道経由と言えます。

この2ルートが廃止というわけですが、実際には区間便といえる系統も存在し、バイパス経由では清藤まで、市道経由では国町駐車場までは運行が継続され、それより松橋寄りの区間が廃止ということになります。

また、松橋地区での代替交通としては、松橋産交に代わり松橋駅を起点に、宇土駅までの路線が設定されるため、完全に路線バスが消滅するのは市道経由では国町駐車場~宇土駅間、バイパス経由では清藤~松山間ということになります。

市道経由は2kmほど、バイパス経由では5.6kmの区間で路線バスが消滅することになります。

宇土駅止まりの便が維持されるので、今後はJRへ乗り換えて熊本市内へ向かってほしいということなんでしょうね。

また、同時に松橋地区の路線の再編が行われており、熊本市中心部へ向かう路線以外の旧松橋営業所担当路線は八代営業所へ移管した他、元々他の営業所が担当していた路線で松橋産交を発着していた路線については松橋駅発着に変更されています。

カフェオレのラッピングバスが来ました。

昨日は大分空港でとり天せんべいの広告バスを見ましたが、色々あるんですね。

バスターミナルからは地下道でも行けるようです。

これは便利ですね。

地下通路です。

実はシャッターが閉まっているスペースにはいろんなお店がありまして、今は朝早くてまだ開いていないためこういう光景になっています。

でも、おかげで乗り場への動線が分かりやすくていいですね。

桜町バスターミナルは方面ごとに乗り場の島が別れており、松橋方面も川尻方面に含まれるためここです。

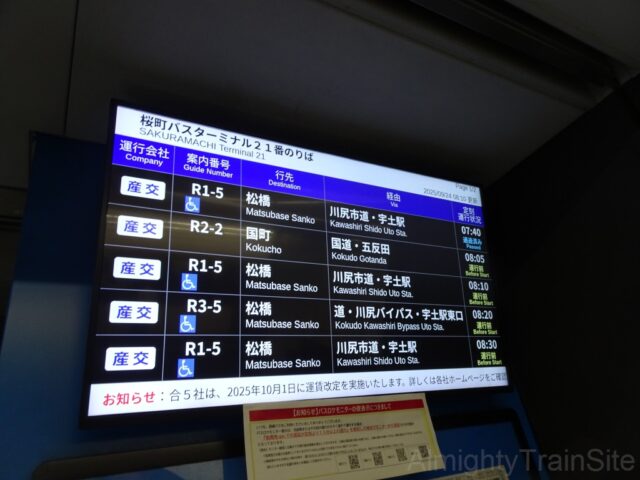

行先案内は液晶ディスプレイとなっていました。

このようにこの時間帯は松橋行きばっかりが出ているわけですが、それももうすぐ見納めです。

まあ、松橋へはJRでも行けるわけですし、鉄道と並行していてそこそこ長距離の路線が令和の時代まで存続しただけでもすごいことでしょうね。

時刻表です。

松橋まで行くのは市道経由のR1-5系統が主力ですが、それでも毎時1本程度となっています。

バイパス経由のR3-5は朝夕のみの運行となっているようですね。

どちらも区間便を入れれば毎時3~4本程度はあるので、市街地では利便性の高いダイヤとなっていると言えるでしょう。

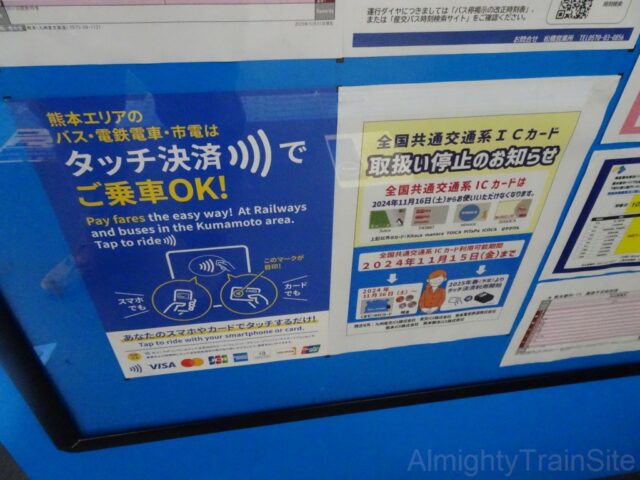

そうそう、熊本県では交通系ICカードの全国相互利用の廃止というビッグニュースがありまして、路線バスでもSuicaなどの交通系ICカードは使えなくなっています。

その代替として「くまモンのICカード」という地域独自のICカードが導入されており、地元住民はこちらを購入することで今まで通りタッチ乗車が可能ですが、旅行などで熊本を訪れた人にとってはごく僅かな滞在期間のために「くまモンのICカード」を買うのも微妙ですよね。

そこで、クレジットカードのタッチ決済にも対応しており、地元民は「くまモンのICカード」、旅行者などはクレジットカードのタッチ決済ということになっているようです。

でも、クレジットカードだと誰でも持てるというものではないですし、Suicaなど普段から使っているカードをそのまま使えるのに比べるとやっぱり不便ですよね。

この背景にはICカードを処理する機械の更新という問題があり、従来通り全国相互利用に対応するより、地域限定のICカードとした方がコストをかなり抑えられるんだとか。

バス会社は経営が厳しいところばかりですし、利用者の利便性を損ねずにコストカットをという折衷案的な施策が今のやり方なんでしょうね。

あと、車いす利用者のためのボタンがありました。

おそらくこれを押すと何らかの方法で運転士さんに知らされ、対応をしてくれるということなんでしょう。

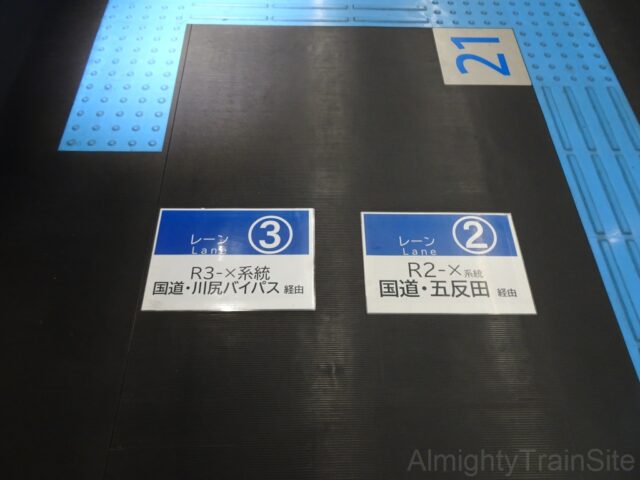

あと、乗車する系統によって行列の位置を分けているようでした。

それではあとはバスを待ちます。

私の後ろに数名が並んだところでバスがやってきましたが、バスターミナルの構造上、バスの撮影は難しいのでそのまま乗車します。

ですが、マニア席があるタイプのバスだったので・・・

↑前面展望をどうぞ!

※11月22日公開予定なので、それ以前にご覧の方は公開までしばらくお待ち下さい。

要所要所でキャプチャも貼っていきます。

まずは桜町バスターミナルを出るところです。

専用の信号があり、それに従って出ていくようです。

河原町より左折して国道3号を進みます。

あとはほとんどが国道3号を走る区間となります。

国道をひたすら直進するバスも今では貴重ですよね。

国道は4車線で熊本市郊外を進みます。

このあたりでも小まめに乗り降りがあるようで、需要は割と多いようですね。

続いて熊本東バイパスとの交差点も立体化されていました。

そういえば、ここは以前に「東バイパスライナー」に乗った際に通りましたね。

なお、その「東バイパスライナー」は残念ながら2024年をもって廃止されています。

都心をスルーして郊外のバイパスを走るという珍しい路線だったんですが、残念ですね。

案内標識が出てきましたが、鹿児島という地名まで出てきていますね。

国道3号は北九州市と鹿児島市を九州の西海岸沿いに結ぶ国道で、九州を代表する国道と言ってもいいわけですが、こうして広域な案内をされているのを見ると実感しますね。

高速道路網が発達した現代では国道だけで長距離移動をすることは少なくなっているかもしれませんがねw

続けて緑川も渡ります。

この間の区間は加勢川と緑川に挟まれ、中洲のようにも見えます。

そうしてバスは富合地区に入っていきます。

現在は合併により熊本市の一部ですが、かつては富合町という町でした。

古くから鹿児島本線や国道3号といった交通路が縦貫する場所でしたが、駅ができたのは2011年とごく最近のことです。

これは九州新幹線の車両基地を設置することの見返りだったとも言われています。

また、この富合地区には南区役所がありますが、ここまでが2025年10月以降もバスの運行が続く区間であり、ここから先が廃止予定区間となります。

JRと書かれた建物がありますが、これが九州新幹線の熊本総合車両所です。

新幹線の姿も見えました。

このあたりに「新幹線熊本総合車両所前」というバス停がありますが、これも廃止対象のバス停です。

宇土駅に立ち寄ります。

松橋から宇土駅までは路線が維持されるものの、市道経由のルートだけなので、バイパス経由での宇土駅発着は消滅します。

ただし、快速バス「あまくさ号」がここに乗り入れているため、バス停自体の廃止ということにはならないようです。

宇土駅の先でとうとうバスは国道3号を外れます。

国道3号は左折ですが、直進して県道14号八代鏡宇土線に入ります。

しかし、線形からしても明らかですが、県道14号はかつての国道3号であり、旧道という意味では引き続き国道を進むことになります。

一気に道は狭くなり、普通の2車線道路となります。

田舎の国道ならこれでも普通ですが、九州の大動脈たる国道3号としては役者が不足していると言えるでしょう。

現在の国道3号はこの区間をバイパスするように東へ迂回するルートとなっており、堂々たる4車線道路として整備されています。

ただ、同じ国道を連続走行するはずなのに、唐突に左折を求められるため、不慣れなドライバーだと間違って県道14号へ入ってしまうこともありそうです。

まあ、旧道なので当然ですが、間違って入ってしまってもそのまま進めばいずれ国道3号へ合流できますけどw

ところで、この沿道には「宇土シティモール」というショッピングモールがありまして、その前には「ショッピングプラザ宇土前」というバス停があるんですが、これも容赦なく廃止です。

買い出し需要もありそうなんですけど、バッサリですね。

ここに来てようやくバスの外観撮影ですw

なんともポップなラッピングバスですね。

あと、幕も出たままだったのも嬉しいです。

それではここからはR1-5系統で引き返すのですが、それまで少し時間があるので松橋産交、つまり松橋営業所を見ていきたいと思います。

バスは車庫へ引っ込みました。

折り返しも往路と同じバスだったら前面展望を撮れますが果たして・・・?

こちらが建物です。

営業所でもありバスターミナルでもあるという施設ですが、前述の通り2025年9月末をもって廃止されることが決まっています。(つまり、記事公開の時点では廃止済みということに・・・)

それも移転とかではなくて営業所自体の廃止であり、この建物も使われなくなりますから、しっかり取材しておきたいですね。

ちなみに、産交バスでは営業所を兼ねたバスターミナルというパターンが多くなっており、停留所名としては「◯◯産交」と呼称しているのが特徴です。

北海道だと「◯◯ターミナル」といった呼び方だったりしますが、他社では「◯◯車庫」とか「◯◯営業所」という名称だったり、そもそも営業所とは無関係な名前だったりとバス会社ごとの特色が現れて面白いですね。

乗り場にあったバス停看板はなぜか松橋中学校入口という名前でした。

このバス停は実際に存在するようですが、不要になった看板をミラー設置のための支柱として再利用しているだけ?w

マイクロバスが来ましたが、これも列記とした路線バスです。

そういえば、一般的なバスを使うほどの需要がないところではポンチョなどを使うことが多く、マイクロバスって意外と見ないですよね。

あったとしてもコミュニティバスなどであることも多く、民営路線バスで使われている例はかなり少ないと思います。

車体構造的に頻繁な乗降をする路線バスには向かないんですかね。

ちなみに、これは三角行きですが、この路線は過去に乗ったことがあります。

ブログ開設前だったので記事にはしていませんが、確か三角線の特急「A列車で行こう」に乗りに行ったのですが、往路は路線バスを乗り継いでみようということになり、桜町バスターミナル(当時は「交通センター」)から川尻市道経由のバス、つまり今で言うR1-5系統ですが、これも当時は首都圏のような漢字+数字の系統番号を使っていたため、「川8」という系統番号でした。

そこからこの路線に乗り継いで三角へ行ったわけですが、当時とはバスターミナルも系統番号も変わっていて、隔世の感さえあります。

なお、この三角行きは元々三角営業所が担当していて、松橋営業所へは乗り入れているだけだったので松橋営業所廃止の影響はなく運行は継続されますが、松橋産交の廃止に伴い松橋駅発着に再編されるようです。

↑発車は動画でどうぞ

ちなみに、過去に乗車した際の写真がこちら

当時はマイクロバスではなくてこのような普通の車両が使われていました。

行先表示が方向幕だったりと、色々時代を感じさせる1枚でもありますね。

あとは構内を見学していきましょう。

レトロな雰囲気もありますが、綺麗に整備されていました。

職員の方がお掃除をされていて、それを見た利用者が「ここももうすぐなくなっちゃうんですよね」などと話しかけ、それに対して職員の方が「そうなんですよね。でも、最後の日まで綺麗にしたくって」とか言っていたのを聞いて、ジーンと来ました。

乗り場案内ですが、行先の札がどことなく国鉄っぽいですね。

行先としては主力の熊本行きのほか、三角行き、八代行き、砥用行き、松合行きなどがあり、まさしくバスターミナルといっていい路線数となっています。

時刻表ですが、文字部分はマグネットかシールっぽいですね。

ダイヤ改正を反映しやすくするためでしょうかw

路線図がありました。

こちらは宇城市内のもののようですが、熊本方面も少しだけ載っていますね。

時刻表です。

基本は桜町バスターミナル発着ですが、一部は水道町や県庁まで乗り入れています。

こちらは松橋営業所管内の路線図です。

ちょうど廃止路線が書かれているわけですが、バイパス経由が松山~清藤間がばっさり消滅するのに対して、市道経由は宇土駅~国町駐車場間だけ、バス停数でいうと3つ分が途切れる形なんですよね。

どうせなら宇土駅から国町駐車場まで運行して、熊本方面へは乗り継ぎとなっても路線を繋げても良かった気がしますが・・・

あと、ヘルメット置き場があったのに驚きました。

ここまで自転車でやってきてバスに乗り換える人向けのサービスなんでしょうが、結構な数のヘルメットが置かれているあたり、この地域では自転車でもちゃんとヘルメットを被る人が多いようですね。

といったところで今度はR1-5系統で引き返しです。

R1-5系統で引き返す

それではここからは復路編です。

ここから乗車するのは厳密にはK6-0系統という名前で運行されますが、実質的にはR1-5系統と同一なので記事ではこの名前で行きます。

違いは何かというと、桜町バスターミナルや水道町までしか行かない便はR1-5系統、県会議事堂前まで行くのがK6-0系統ということのようです。

そして乗車ですが、やってきたのはマニア席がないタイプだった上に、松橋産交での撮影もし損ねるという体たらくでの乗車となりましたw

ここで私はあることを思いつきました。

実は元々は終点の県会議事堂前まで乗車するつもりだったのですが、前面展望も出来ないなら、存続区間が大半となるこの路線を無理に全区間乗る必要もないかなと思い始め、この後の行程を考えるとどこかでJRの駅に乗り継いでそのまま久留米へ移動してしまえば、1本早い江見線に乗れて、佐世保へも早く移動でき、元々は特急で佐世保へ向かう予定だったのが、普通列車でも良くなり、節約にもなるということに気づいたのです。

どこで降りるか悩んだものの、最低でも廃止区間である宇土駅~国町駐車場は絶対乗るとすると川尻駅前で降りることにしました。

実は国町駐車場は富合駅に近かったのでそこで降りても良かったんですが、とっさの判断でありそこまで調べる余裕もなく川尻駅までとなりました。

↑前面展望は無理だったとは言え、せめて車窓を撮りました。

こちらもキャプチャも貼っていきます。

松山で県道14号と別れて県道297号に入っていきます。

すぐにJR鹿児島本線と九州新幹線と交差していきます。

宇土駅に到着です。

先程は東口でしたが、今度は西口に到着します。

ここから先が廃止予定区間となりますね。

国町駐車場まではJR鹿児島本線と完全に並行して進みます。

間には2つバス停がありますが、これについては廃止される予定です。

そんな国町では結構乗車があったように思えます。

ここから先は運行が継続するわけですが、それ相応に需要があるということなんでしょう。

富合駅が開業するまでは鉄道へのアクセスが悪い地域だったわけで、もっとバスの需要は多かったでしょうね。

一旦国道3号に入って緑川を渡ります。

実はこの付近で緑川を渡れる道路橋は国道3号の橋しかないのです。

ここまで狭い道ばかりでしたが、ちょっとだけ大通りを走れて気持ちがいいですw

ですが、すぐに旧道へ分岐していき、すぐに川尻駅前に到着です。

ここでようやくバスを撮影です。

そういえば、行先表示では「R1-5」と案内されていますが、熊本市街に入ったら「K6-0」に案内が変わるんでしょうか。

このやり方は西鉄バスがよくやるやつですね。

こちらがバス停です。

駅前といいつつ県道上にバス停があり駅前まで入ってくれません。

なので、数百メートル程度ではありますが、徒歩移動が必要です。

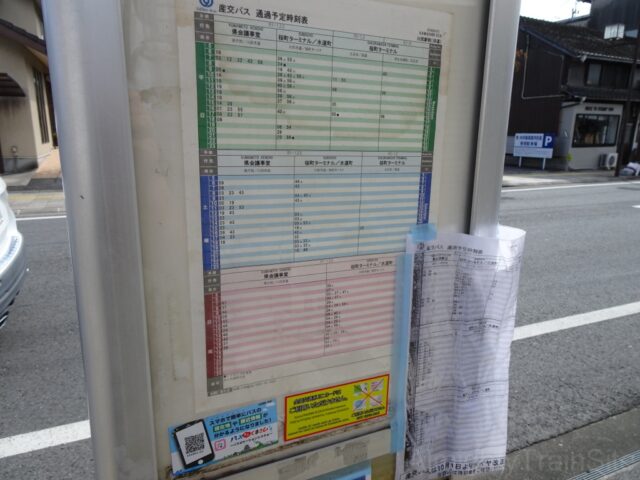

時刻表です。

区間便も加わるため、ここまで来ると本数が多くなりますね。

ちなみに、かつて熊本市電には川尻線という路線があり、この付近まで運行していたようです。

そう考えると川尻市道経由のバスは市電川尻線の代替という見方もできますね。

それではここからは川尻駅へ移動します。

川尻駅にて

ここからは川尻駅へ行くのですが、川尻駅は初訪問ということもあってレポートしたいと思います。

駅への道がこちらです。

昔ながらの駅前通りという雰囲気ですが、これでも県道だそうで、県道229号畠口川尻停車場線といういわゆる停車場線シリーズです。

駅が見えてきました。

政令指定都市のターミナル駅から2駅目とは思えないローカル感ですが、駅周辺や国道沿い以外は田畑が広がっているような地域なので、こんなものですかね。

でも、こういう駅舎は好きです。

駅舎です。

背景には九州新幹線の高架も見えていますが、駅舎の反対側を新幹線が通ったおかげか新幹線の影響を免れ、駅舎はそのまま残ったようですね。

改札機は1台だけでした。

今はSUGOCAというICカードがあるので、乗車券を買う人は少ないということなんでしょうか。

改札口です。

出札と集改札を兼ねた窓口があるという昔ながらの構造ですが、ICカード用簡易改札機があることで現代の風景だと分かりますね。

ホームへ入りました。

現在は変則的な単式2面2線ですが、かつては中線があり、いわゆる国鉄型配線でした。

乗り場案内です。

国鉄っぽいデザインでもありますが、案内されている行先は近場のものだけなので、設置はそんなに古くなさそうです。

忘れちゃいけない駅名標

下部のイラストはお寺のようにも見えますが、大慈禅寺というお寺が描かれているんだとか。

すぐ脇を九州新幹線が通っているのも特徴ですね。

それでは鹿児島本線に乗って移動開始です。

久留米を目指して

ここからは移動パートです。

急ぐならば新幹線がありますが、今回は節約もありますし、次に乗車する江見線は西鉄久留米が始発となるため、JR久留米駅についても再びバス移動が発生することも考えると、大牟田から西鉄天神大牟田線に乗り換えるルートを選びました。

最初の普通列車は銀水行きだったため、そのまま大牟田まで行ってくれました。

乗車してきた列車です。

JR九州では最新鋭となる821系でした。

↑発車は動画でどうぞ

↑続けて後続の815系です。

荒尾始発の鳥栖行きであり、熊本方面からの普通列車と接続するダイヤが組まれています。

ここで駅名標を撮っておきましょう。

イラストは「おおむた『大蛇山』まつり」というお祭りの様子だそうです。

構内はなかなか広いですが、雑草の生え具合からして大半は使われていないスペースのようです。

かつては石炭輸送などで活躍したんですかね。

あと、何気に「有明」の乗車位置案内が残っていました。

「有明」は鹿児島本線の特急として長らく使用されていた愛称で、1992年以降は「つばめ」の補完として博多~熊本間などで走るようになり、小倉や豊肥本線への乗り入れなどの特色を持っていました。

2011年に九州新幹線が全通すると博多~熊本間の都市間列車としての役割は新幹線に譲り、早朝や夜間に博多~熊本を走るライナー列車的な立ち位置となりました。

末期は熊本県への乗り入れがなくなり、大牟田発博多行きの片道1本だけとなって、最後は2021年3月ダイヤ改正で消滅しました。

新幹線の並行ルートでありながら在来線特急の運行が続いたという意味ではレアケースですが、結局廃止になってしまいましたね。

コンコースには「SL人吉」の壁画がありました。

本来は熊本~人吉間での運行でしたが、肥薩線の不通が長引いた結果、末期は鳥栖~熊本間での運行でしたので、大牟田駅も通っていました。

廃止直前にさよなら乗車をしていますので、興味がある方はレポートをどうぞ!

駅前に出ました。

こちらは西口であり、西鉄電車の駅がある方です。

駅前には路面電車が保存されています。

かつて大牟田を走っていた大牟田市内線で使われていた車両です。

九州は比較的路面電車が多く残る地域で、長崎、熊本、鹿児島で走っていますが、いずれも県庁所在地ということを考えると路面電車が維持可能な都市規模は最低でも県庁所在地クラスなんですかね。

ちなみに、九州最大の都市である福岡市にもかつて路面電車がありましたが、こちらは地下鉄に代替される形で廃止されているので、発展的解消という見方もできますね。

解説板もありました。

内部はカフェとして使われているようですが、注文もしないで入るのも冷やかしみたいですし、乗り換え時間もそこまであるわけでもないので、今回は外観だけにします。

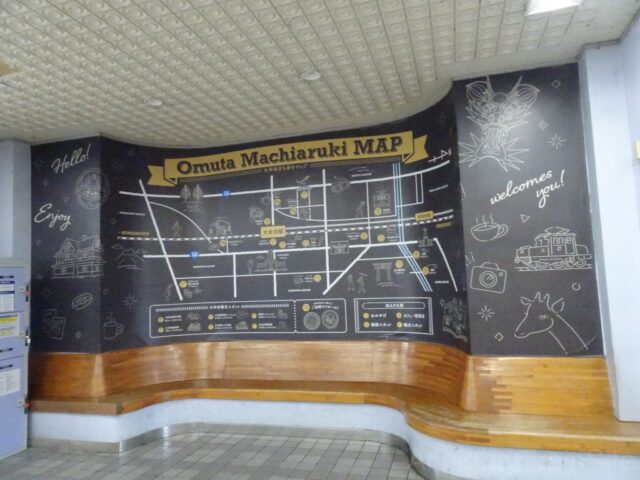

西鉄側の構内にはこんなものがありました。大牟田市内の名所をまとめているようですね。

それでは改札を入ります。

nimocaというICカード乗車券を取り入れており、Suicaでも乗れますが、改札機の型は首都圏ではもうみかけなくなったタイプのようですね。

構内には石炭が飾られていました。

筑豊と並んで大牟田も炭鉱で栄えましたからね。

西鉄の駅名標です。

乗換案内がありますが、JR九州線という言い方が面白いですねw

鹿児島本線とは呼びたくない理由があるんでしょうかw

待っていたのは3000形「水都」でした。

元々は8000形が「水都」でしたが、引退後は3000形にバトンタッチしています。

車内の一部はこのようなスペースになっています。

一応は観光列車という位置づけですが、一般の営業列車としての運用がメインなので、構造はオリジナルの3000形とそう変わりません。

それではこの特急で久留米へ行きます。

大牟田から久留米へはJRでも行けますが、JR久留米駅と西鉄久留米駅が離れていることに加えて、JRでは大牟田まで行く快速が朝夕のみとなっていて、しかも大半は鳥栖以南各駅停車の区間快速となっているなど、もはややる気のないダイヤなので、30分間隔で特急が走る西鉄の方が便利なんですよね。

駅は高架駅となっており、1階部分には商業施設やバスターミナルを併設しています。

こちらは道路の案内標識ですが、西鉄久留米駅への案内のピクトグラムが引退した8000形になっていますね。

おそらくは単純に更新するのが面倒というだけなんでしょうが、こういうところに痕跡が残っているのは嬉しいです。

それにしても、引退から8年も経つというのに、未だに西鉄と言えば8000形のイメージなんですよね。

8000形は特急用車両であり、他形式とは一線を画する車両だったこともあって、フラッグシップを名乗るに相応しい車両でした。

そういえば、当サイトの副管理人を務めておられる西鉄8000系さんのハンドルネームにもなっていますね。

ここでお昼ご飯!

久留米ということで久留米ラーメンを頂きました。

やっぱり九州育ちの私としてはラーメンは豚骨が一番です!

一緒に頼んだのは「ダルム丼」です。

そもそも「ダルム」って何?という人が大半でしょうから解説しますが、久留米のご当地グルメで、豚のホルモンを焼き鳥のように焼いた料理です。

それをご飯に乗せて丼にしたのがこれというわけですね。

なぜ「ダルム」と呼ばれているのかというと、そもそも「ダルム」はドイツ語で腸のことだそうで、医学生のお客さんが「ダルム」と呼んだのが定着したという説があるようです。

20年は福岡県に住んでいたのに知らなかったんですが、水炊きやモツ鍋ほどは広まってはいないということでしょうか。

食後は駅へ戻って、いよいよ本日ラストの乗りバスとなる江見線に乗っていきます。

西鉄バス佐賀45番江見線

それではここからは西鉄バス佐賀の45番江見線です。

まずは解説からですが、45番江見線は久留米市と佐賀市を結ぶ路線で、主に国道264号を経由します。

同じく久留米市と佐賀市を結ぶ路線として、40番神埼線があり、こちらは国道34号を経由しています。

距離としては国道264号の方が短く、45番の方が所要時間も短いのですが、運行本数は40番の方が多くなっています。

久留米市と佐賀市をショートカットできるルートということで、かつては特急バスも走っていたという江見線ですが、実は存廃問題が持ち上がっている路線でもあります。

元々は2025年9月末をもって廃止という方針が西鉄バス佐賀より示されていましたが、代替交通手段の確保が難しいといった声が沿線自治体より上がり、西鉄バス佐賀は当初より1年廃止を延期することとし、2026年9月末をもって廃止される予定となっています。

ただし、廃止の理由の1つに運転士不足もあることからそのまま運行継続ということではなく、2025年10月より減便するということのようです。

前々から気になってはいたものの、なかなか乗る機会がなく、今回九州遠征をすることになったことから、この機会に乗ることにしました。

今回の活動では西鉄久留米から乗車し、終点の佐賀第二合同庁舎まで乗車することとします。

発車標です。

今回乗車した時間帯では40番の直後に45番が発車するようなダイヤになっていて、立て続けに佐賀行きが出るようになっていますが、40番も佐賀まで行くのは1時間に1本くらいであることを考えるとせめてうまくダイヤを調整して40番と45番が補完しあえるようにしたらいいのにと思いました。

まあ、途中経路は完全に違いますし、乗り通す人より途中バス停が目的の人が多いでしょうから、実質別路線とも言えますが・・・

ちなみに、この当時ですら45番は2時間に1本程度の運行でしたが、更に減便された2025年10月以降は3~4時間も開く時間帯もあるなど、田舎のローカル線並の本数になっています。

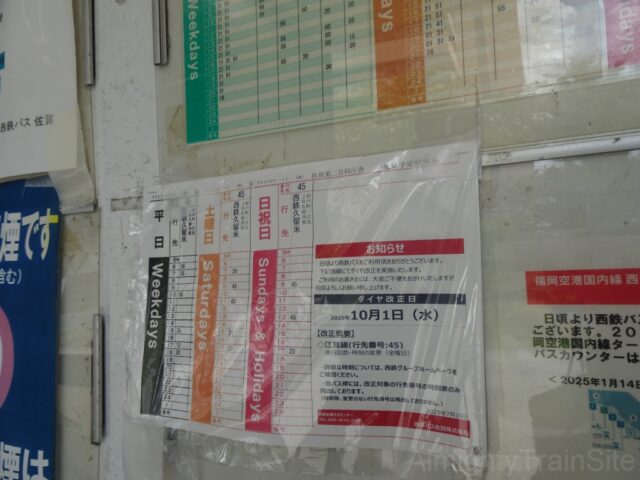

こちらは改正後の時刻表ですが、平日でも1日5本、寄人橋止まりを入れても6本、休日に至っては3本、寄人橋止まりを入れても4本という極限状態の本数ですね。

住民生活に必要な最低限の本数だけ残したという感じで、西鉄バス佐賀としてはこれ以上の廃止延期はないから残り1年で代替交通手段を確保してねという最後通牒的な意図も感じます。

それではあとはバスを待ちます。

私の後ろに4~5名程度並んだところでバスがやってきました。

ここではバスの写真は撮りそこねてしまいましたが、これについては後で秘策があるのでご安心下さい。

早くから並んだおかげで無事にマニア席を確保できましたので・・・

↑前面展望をどうぞ!

要所要所でキャプチャも貼っていきます。

西鉄久留米駅のバスターミナルを出発します。

本町までは国道264号を進みます。

しかし、それは本町までであり、一旦国道264号を外れる形になります。

これはJR久留米駅に立ち寄るためですね。

ちなみに、40番の方は本町を直進し縄手を経由してJR久留米駅へ向かうのですが、45番は久留米市役所を経由してJR久留米駅へ向かうなど、久留米市内でも微妙に経路が違っています。

市役所周辺は高層ビルも多いですね。

久留米市も政令指定都市でこそないものの、中核市となっています。

JR久留米駅に立ち寄ります。

西鉄久留米駅の方が賑やかなイメージですが、新幹線が乗り入れているので、西鉄久留米駅は普段使いの駅、JR久留米駅はよそ行きの駅という感じでしょうか。

JR久留米駅を過ぎるとJR線に沿って南下していきます。

その先に西鉄バス久留米の京町支社(営業所)があり、縄手バス停を併設しています。

以前に乗車した福岡空港~久留米線の終点もここでしたね。

国道264号に復帰し豆津橋で筑後川を渡ります。

この橋の先の豆津までは鳥栖行きの41番と重複していますが、ここから先は45番の単独区間となります。

豆津橋を渡るとまた国道264号を外れて県道22号に入ります。

直後に左折して県道277号へ入りますが、この区間の国道264号は堤防の上を走るので、県道を通って集落内を経由することでローカルな需要を拾うという意味で国道を外れているのだと思います。

県道277号に入りました。

よくある2車線道路で歩道もありますね。

長閑な景色ですね。

そういえば、はなわさんの「佐賀県」という曲があって、佐賀県の景色を「一面田んぼだらけ、まるで弥生時代」と歌っていましたが、この風景にこそ似合う歌詞ですね。

江見線の名前の由来でもある江見地区に差し掛かります。

同名の江見バス停もあり、周辺は旧三根町の中心地でもあります。

現在はみやき町の一部ですが、江見地区などは町内にある中原駅よりもバスで佐賀駅や久留米駅などへ出るほうが便利だったりもするんでしょうね。

ここまで来ると車内もだいぶ空いてきて、乗客は片手で数えるほどになりますが、意外と私だけになることはありませんでした。

案内標識が出てきました。

ついに佐賀という地名も出てきました。

その先は神埼市を経て佐賀市へ至りますが、途中には「姉」という珍名バス停があります。

実際に近くに「姉」という地区があるようですが、その地名の由来は分かりませんでした。

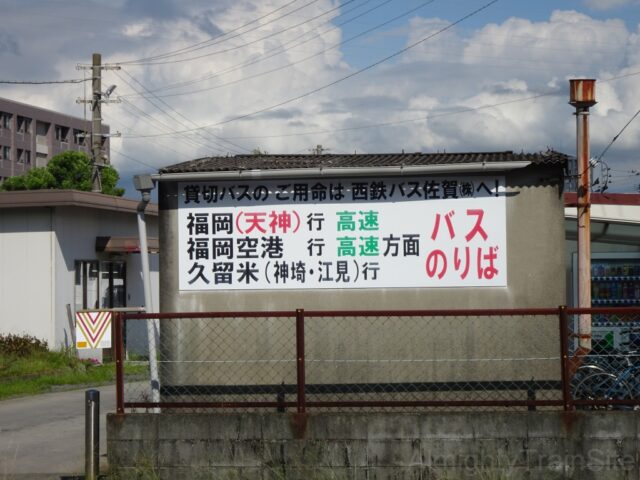

佐賀駅バスセンターに到着!

高架下に収まるバスターミナルとなっています。

ここで私以外の全員が降りていき、ついに私の貸切状態となりました。

あとは佐賀第二合同庁舎までの最後の1区間です。

右手に見えるビルはちょっとしたネタなんですが、これは後ほどご紹介するとしましょう。

終点の佐賀第二合同庁舎に到着です。

実はここは西鉄バス佐賀の本社がある場所でして、ようするに車庫なんですね。

隣に佐賀県の第2合同庁舎があるので、一般利用者に分かりやすくこのバス停名にしているんでしょうね。

乗ってきたバスは撮影しないうちに行ってしまいましたが、後ろには高速バスがいました。

佐賀の高速バスと言えば福岡市との間を結ぶ「わかくす号」が主力ですが、これも「わかくす号」ですね。

少しだけ敷地内を撮らせてもらいました。

降車場所も敷地内なので立ち入り自体は問題ないと思いますが、あまり長居して撮影するのもご迷惑かもしれないのでこれだけ撮ったら撤収です。

それにしても、停まっているバスのほとんどが高速バスであるあたり、西鉄バス佐賀の主力は高速バスなんですね。

ちなみに、西鉄バス佐賀の担当路線は高速バス「わかくす号」とこの間合い運用の天神~鳥栖プレミアムアウトレット線、佐賀~福岡空港線に加えて、40番神埼線と45番江見線の5路線しかありません。

江見線が廃止されると40番神埼線が西鉄バス佐賀で唯一の一般路線ということになりそうです。

ここを起点とする路線のバス停でもあるため、待合室が用意されていました。

時刻表です。

天神行きの「わかくす号」は毎時2~3本も出ていて、一般路線よりも本数が多いほどですね。

西鉄バス佐賀としてもドル箱の「わかくす号」の運行を維持するために江見線などローカル路線は削減して、限られたリソースを「わかくす号」に集中したいという意図もあるのかもしれません。

45番江見線だけはダイヤ改正があるため改正後の時刻が掲出されていました。

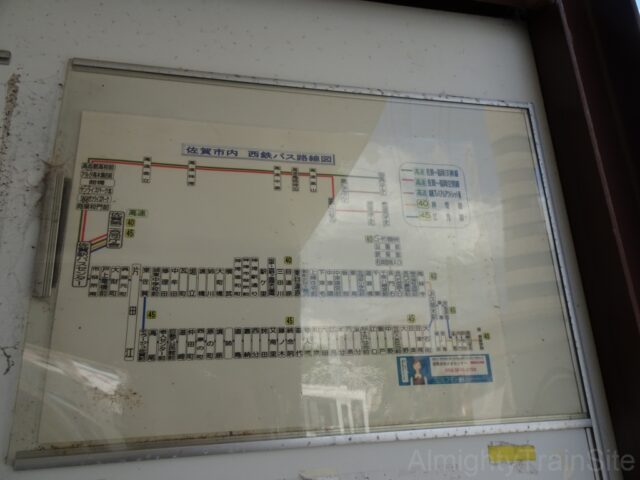

路線図がありました。

このように40番と45番は経路が全然違います。

短いのは45番ですが、沿線人口が多いのは40番なんでしょうね。

ちなみに、所要時間では西鉄久留米から佐賀第二合同庁舎で比較すると、40番が1時間18分ほど、45番が1時間15分ほどとその差はわずか3分というw

もっとも、JR久留米駅から佐賀駅へは普通列車だけで移動したとしても50分程度なので、乗り通しの需要はそれほどないのかもしれません。

実際、先程の乗車でも久留米市内から佐賀市内まで乗り通していた人はいなかったように思います。

入口部分には乗り場の案内が出ていました。

それにしても、佐賀県にも佐賀空港があるのに福岡空港行きのバスがあるなんて、佐賀空港の立場がw

もっとも、佐賀空港と福岡空港では乗り入れている路線数も便数も桁違いなので、多少遠くても福岡空港を使うのは分かりますけどねw

関東で例えるならば茨城県民だけど茨城空港ではなくて羽田空港を使うみたいな感じでしょうか。

それでは佐賀駅へ戻るのですが・・・

さっきも少し触れたこちらのビルですが、上に書いてある文字でもう答えが出ていますね。

答えを言ってしまうとCygamesの自社ビルなんですね。

Cygames関連の施設が入っているのはもちろんのこと、佐賀県の有名店「ドライブイン鳥」も入っています。

残念ながらこの日は定休日でしたが、伊万里本店は公共交通機関でのアクセスが悪いので、ここなら訪れやすいですね。

駅へ戻る途中で40番のバスが来ました。

45番は中型車で運用されますが、40番は大型車なんですよね。

この点を見ても45番の利用が少ないことが伺えます。

バスセンターにやってきました。

綺麗に高架下に収まっていますね。

乗り場も高架下ですが、必然的に屋根があることになるので、雨の日はいいですね。

内部には待合室もあって快適にバス待ちが出来ます。

そして、祐徳バス

このように佐賀は意外とバスのバリエーションが多いですね。

往路で45番のバスの撮影ができなかったことの秘策があると書きましたが、それは佐賀駅バスセンターで久留米行きのバスを待ち構えて撮るというものでした。

↑発車シーンは動画で

余った時間で佐賀のご当地アイス「ブラックモンブラン」を頂きました。

最近は関東でも売っているので、ご当地感は薄れていますが、佐賀県小城市にある竹下製菓が作っている商品です。

なお、表面についているクッキークランチがボロボロとこぼれるので車内では食べないほうがいいですw

それではあとは佐世保へ移動してゴールです。

佐世保への移動

ここからは移動パートです。

宿がある佐世保を目指すのですが、予定より早く佐賀へ来られたこともあって、特急課金はせずに普通列車で行きます。

まずは江北行きに乗車です。

817系はこの地区ではお馴染みの車両ですね。

江北に到着!

2022年までは肥前山口駅という名前でしたが、所在地の江北町の要望もあって現在の駅名になりました。

そういえば、駅名が変わってからは初めて駅名標を撮りましたね。

江北で待っていたのは電気式気動車のYC1系でした。

佐世保線は電化されているので、電車での運行も可能ですが、普通列車の一部にYC1系が使われています。

実は佐世保線で気動車による普通列車に乗るのはこれが初めてでした。

なお、現在の佐世保線では日中時間帯の普通列車は気動車ばかりのようなので、今や電車による普通列車の方がレアとなっているようですね。

早岐行きの表示を撮ったら乗車です。

ちょうど高校生の帰宅時間であり、車内は混み合っていました。

佐賀駅方面からの利用者に加えて肥前鹿島方面からの乗り継ぎもあるようでした。

佐世保線の本数が少ないせいで余計に集中しているんでしょうね。

あと、YC1系は座席が少ないので、余計に混んで見えたというのもありそうです。

早岐からは大村線からやってきた佐世保行きに乗り換えです。

佐世保線の早岐~佐世保間は大村線と一体化した運行形態となっており、江北方面と佐世保方面は特急以外では早岐で乗り換えとなるパターンがほとんどです。

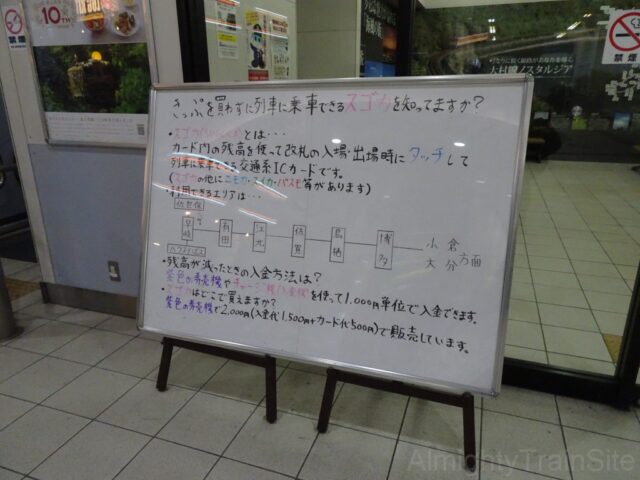

SUGOCAエリアになって日が浅いためかこんな形でPRしていました。

軍港都市として知られる佐世保ですが、護衛艦の錨が飾られていました。

一旦ホテルにチェックインして荷物を部屋においた私は、再び佐世保駅へ向かいました。

待っていたのはこちら

なんとこれに乗ってしまいます。

九州にいた頃はちょくちょく乗っていた松浦鉄道ですが、かなりご無沙汰していました。

そして、たった1駅だけ乗車して降り立ったのは佐世保中央駅でした。

あと、松浦鉄道でnimocaが使えたのはちょっと意外でした。

↑乗ってきた列車の発車シーンです。

佐世保中央駅は1面1線のシンプルな構造です。

松浦鉄道に転換後に設置された駅であり、四ヶ町商店街の最寄りとなっています。

佐世保市の中心的存在である商店街の近くの駅を作るのは第三セクターらしい発想だったと言えますね。

余談ですが、隣の中佐世保駅までの間はわずか200mしかなく、路面電車を除くと筑豊電気鉄道の黒崎駅前~西黒崎間と並んで日本一短い駅間となっています。

外へは階段かエレベーターでアクセスします。

運賃は車内で支払う仕組みなので集改札の機能はないようですね。

駅を見るとこんな感じです。

路地の先にあるだけでも分かりづらいですが、慣れないと直感でここが駅だとは気付けないかもしれませんね。

そして、こちらが四ヶ町商店街です。

連続する三ヶ町商店街を合わせると960mとなり、日本一長いアーケード街なんだとか。

で、松浦鉄道に乗ってまでここまで来た理由は駅巡りが目的ではなくて・・・

頂いたのは佐世保名物「レモンステーキ」です!

以前に家族旅行でこちらのお店を訪れて気に入っており、佐世保に泊まるならば食べたいと思っていたのです。

レモンでさっぱりと頂けるので、ステーキは重いという時でも食べられちゃいますね。

そして、ホテルがある佐世保駅へ戻るのですが、復路は腹ごなしを兼ねて徒歩で戻ることにしました。

朝も8時台とゆったりした出発であり、夕食を入れても19時台にはホテルに戻れたので今日はかなり楽な1日だったと言えるでしょう。

というわけで2日目は以上となります。

3日目以降は別記事として追ってレポートしますので、公開までしばらくお待ち下さい。