今回は神奈川中央交通が運行する藤77系統と江の島~大磯駅間の臨時急行バスに乗ってきましたのでそのレポートです。

ここの所、リアルでの活動がご無沙汰であり、個人的な旅行の途中で寄った「青函トンネル記念館」の訪問記以来、1ヶ月ぶりくらいのレポートですね。

藤77&臨時急行バスの概要

まずはこの記事の主題となる藤77系統と臨時急行バスの概要について説明してから本題に入っていくとしましょう。

藤77系統についてですが、藤沢駅と辻堂駅を江の島経由で結ぶ路線です。

臨時急行バスについては大磯駅・平塚駅・茅ヶ崎駅入口と江の島を結ぶ路線で、2つとも江の島を発着するという点の他に、ある共通点があります。

それは「1年に1回しか運行されない」という点です。

バス業界を見渡すと、極端に運行回数が少ない路線というのは存在していて、こういう路線は「免許維持路線」とか呼ばれたりします。

当然、バスマニアの興味の対象になることが多い「免許維持路線」ですが、大抵は少ないと言っても週に1回とかが多く、日曜日のみとか土曜日のみというパターンが多いです。

それがこの藤77と臨時急行の2路線は海の日のみ運行され、「1年に1回」という極端に少ない運行回数となっているのです。

2路線とも江の島へ乗り入れるわけですが、神奈川中央交通は通常運行の路線では江の島へ乗り入れる路線を持っていないため、江の島に神奈川中央交通のバスが来るのも1年に1回だけとあって、レア度が高くなっています。

免許維持路線と呼ばれるような路線の多くは、安定した需要がなく、廃止してもいいけれども、将来的に復活させる可能性があったり、イベントなどの特別な需要がある場合にその路線を活用できるとか、特定の区間やバス停に乗り入れている実績を確保するためとか、そういった事情でごく少ない本数で運行が続いていたりもするんですが、どうも藤77と臨時急行についてはバスマニアが大勢乗りに来ることを想定して走らせているような雰囲気があります。

というのは、公式サイトで運行をPRする上、藤77については乗車証明書を配布していたり、1日乗車券などのお得なきっぷは適用除外になっていたりと、バスマニア相手の商売という感がすごいですw

運行はいずれも1往復ずつですが、1日で両路線を往復かつ全区間乗車できるダイヤになっています。

ただ、私の地元からだと一番最初の便である藤77の藤沢駅→辻堂駅の便は始発に乗っても間に合わないので、2番目となる辻堂駅→藤沢駅の便から乗車し、JRで大磯へ移動後、臨時急行を1往復乗車して終わりという内容です。

大体午前中で終わるお手軽な内容ですね。

藤77系統 辻堂駅→藤沢駅

それでは早速レポート開始です。

というわけで辻堂駅にやってきました。

何気にこれが初めての訪問でしたが、あまり時間がないので駅の方は軽く見ていく程度になりそうです。

改札口です。

快速は停まらない駅ですが、首都圏近郊だけあって改札機の台数はすごいですね。

バスの案内板がありましたが、これは北口発着の路線だけのようです。

お目当ての藤77は南口からなのでここには出ていないですね。

駅の北側には道路が横切っていますが、ペデストリアンデッキが整備されているため、歩行者は道路を横断せずに駅へ出入りできます。

ペデストリアンデッキを渡ると駅前ロータリーに出ます。

駅周辺には商業施設が集まり、更にはテラスモール湘南というショッピングモールまであるなど、かなり利便性は高いと言えます。

駅舎です。

橋上駅舎なので2階部分のみが駅舎という構造です。

続いて南口ですが、駅前をろくに見ないうちにバスが来てしまったので、駅の紹介はここで終わりですw

バス停に着停!

やはり年に1回の希少さゆえか、車内はかなり混み合っているようです。

側面の幕です。

途中経由地は江の島のみ記載というシンプルな内容ですね。

それにしても、日章旗を掲げて走るバスってかっこいいですよね。

昔は多くのバス会社でやっていた記憶がありますが、最近はかなり少なくなったように思います。

それでは乗り場へ移動ですが、すごい行列w

まあ、予想はしていましたが、これだと積み残しが出るのではないかと心配になるレベルです。

なお、実際には2~3台の続行体制で運行されていたようで、積み残しはなかったようです。

通勤ラッシュの駅前ならこれだけ並んでいるバス停も珍しくないでしょうが、並んでいるほぼ全員がバスマニアと考えるとなかなか異様な光景だと思いますw

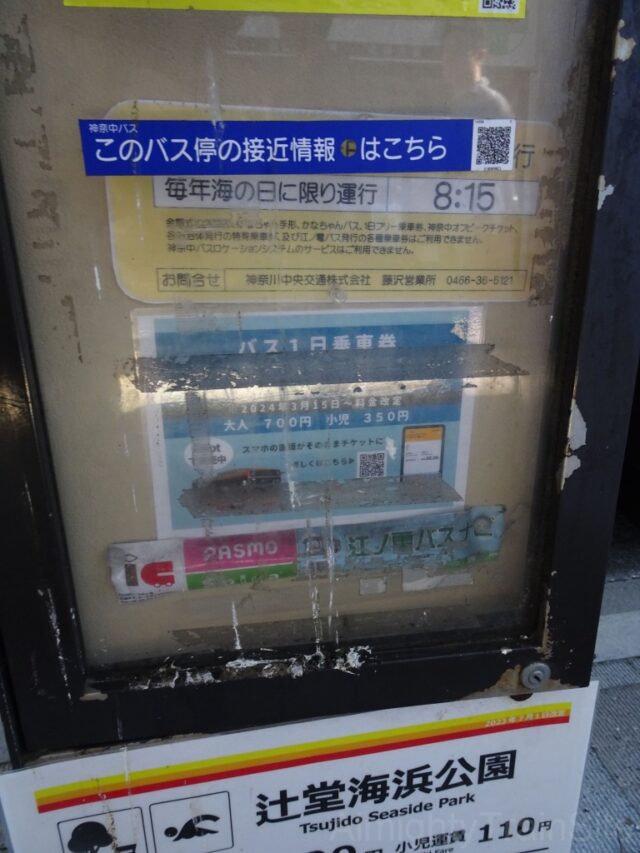

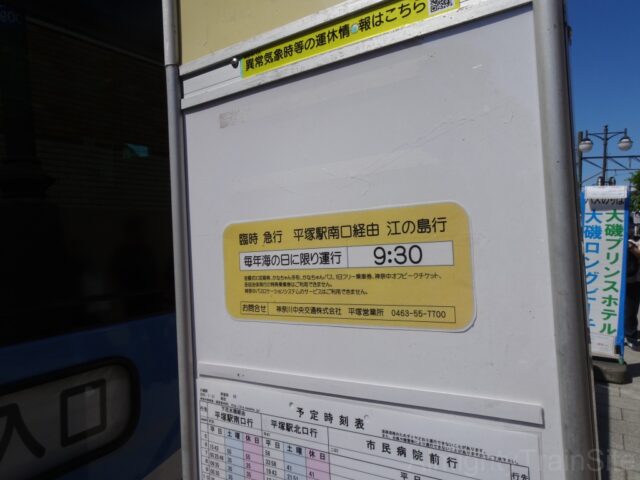

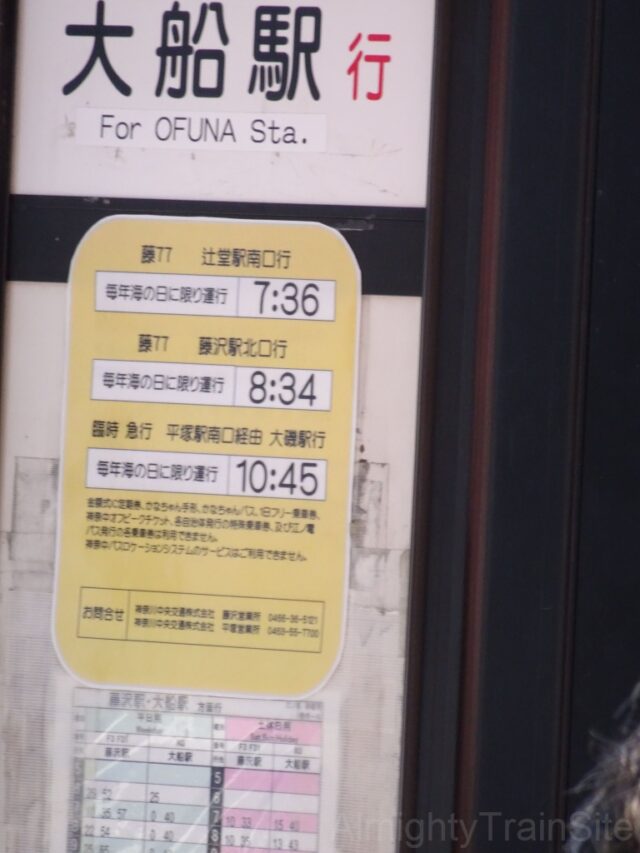

ここでバス停です。

神奈中バスと江ノ電バスが共同で使うバス停のようですね。

よく見ると藤77系統の案内も出ていました。

「海の日に限り運行」という表記がインパクトあります。

バスがやってきました。今度は藤沢行きの幕も抑えたら乗車です。

それでは乗車します。

あれだけ並んでいたのだから当然と言えば当然ですが、無論座ることはできず、立ち席となりましたw

マニア席を確保して前面展望を楽しむ人もいましたが、一体どれだけ前から並んでいたんでしょうかw

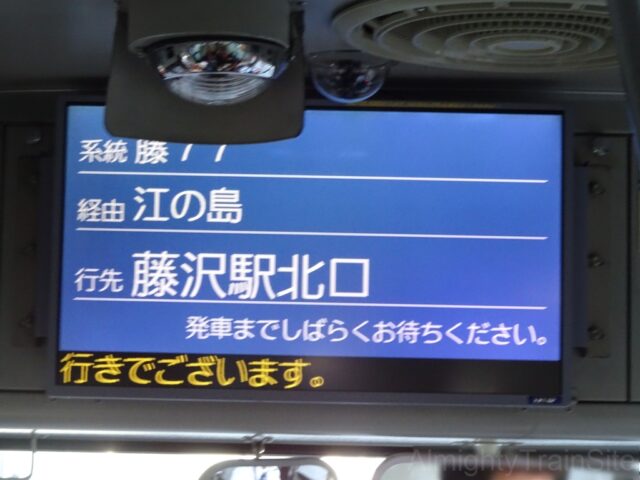

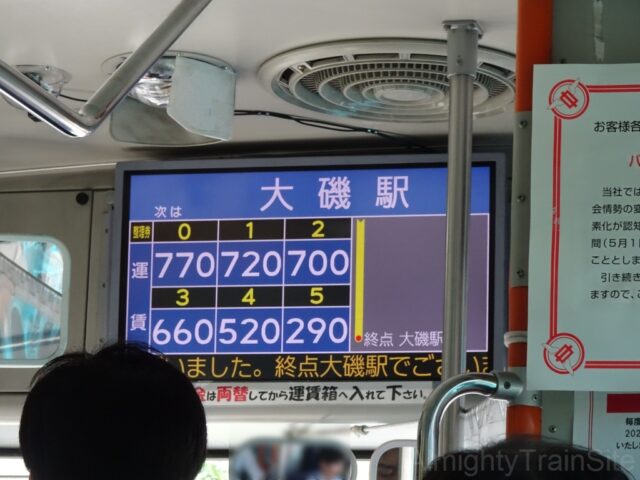

車内の案内表示も忘れずに押さえましょう。

何人もが案内にカメラやスマホを向けているというなんともカオスな光景もありましたが、私もその中の1人なので人のことは言えませんw

あと、車内にはこんな掲示が!

路線のことについてはもちろんのこと、運用される車両のことまで解説していました。

かなりマニアックな内容ですが、これを作った人も間違いなくマニアですねw

それでは発車です。

かなり混み合っており、それも座れなかったわけですから落ち着いて乗車を楽しむという雰囲気ではありませんが、1年に1回だけですからしっかり味わっていきましょう。

バスは辻堂駅を出ると県道308号を進み海岸沿いを目指します。

この県道308号は辻堂停車場辻堂線という名前を持ち、辻堂駅と国道134号を結ぶ路線です。

神奈川中央交通がこの県道を走るのはこの藤77だけのようですが、江ノ電バスのJ3系統などがこの経路で運行されており、路線バス自体は藤77が唯一というわけではありません。

辻堂海浜公園前を出ると国道134号に左折して、一路江の島を目指します。

ここまでくれば国道134号を進むだけで江の島の付近まで行くことが出来ますが、この区間を走る路線バスは通常運行されているものでは存在しないようで、国道134号を路線バスで通行できるのも貴重な体験と言えます。

もっとも、このあとに乗る臨時急行バスもここを通るのでもう1度体験することになりますがw

ところで、実は松波町~江ノ島海岸間の国道134号を走る路線バスというと、この藤77と臨時急行バスの他に、もう1路線ありまして、それは江ノ電バスのF35系統という路線です。

経路はほとんど藤77とかぶっていて、違いは藤77が江の島まで行ってから折り返して行くのに対して、江の島へは上陸せず、国道134号上の江の島海岸バス停を経由するのみという違いがあるくらいです。

運行は1月1日のみと、やっぱり1年に1回だけなんですが、それも辻堂駅→藤沢駅の片道運行なので、藤77が往復設定されているのに比べると更にレア度が高いとも言えます。

これも機会があれば乗りに行きたいなとも思っているんですが、鶴岡八幡宮あたりへ初詣を兼ねて行くのもいいかもしれません。

というわけで、松波町~江の島海岸間の各バス停は厳密に言えば年に2回営業することになります。

そんな区間内にある鵠沼海岸バス停です。

同名の駅が小田急江ノ島線にもありますが、それとは微妙に離れた位置にあります。

あと、どんなマイナー路線でも網羅していることに定評のあるNAVITIMEでも藤77など年1回の路線しか停車しないバス停は収録していないようでした。

一般的な利用者からしたら年に2回しか利用できないバス停が出てくるとかえって不都合な場面も多いという判断なのでしょうかね。

江の島の定番観光スポットの1つ、江ノ島水族館にもバス停がありますが、ここに停車するのも藤77を含めてごく少数の路線だけなので、このバス停もバスがやってくるのはかなりレアなバス停となっています。

まあ、片瀬江ノ島駅からすぐ近くなので、一般の観光客にとってはこのバス停を使えないデメリットはそんなにないと思いますけどw

そして次は江ノ島海岸です。

ここから先は江ノ電バスの藤沢駅や大船駅を起点とする路線の経路と合流するため、路線バスが年に2日しか運行されない区間はこれで終わりです。

それにしても、すごい数の撮り鉄・・・もとい、撮りバスたちが!w

神奈川中央交通が江の島に姿を表すのは1年でこの日だけですし、江の島大橋という印象的な背景もあるここに集まっているんでしょうね。

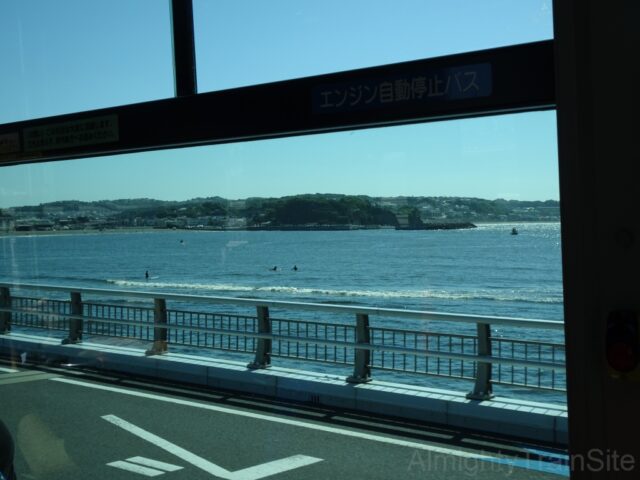

そして、江の島大橋に入ります。

この江の島大橋は22時~翌5時までの時間帯は車両通行止めとなり、徒歩以外では江の島へ上陸できなくなるのですが、これは騒音対策だそうです。

これって婉曲な言い方をしていますが、ようするに深夜に開放していると暴走族や走り屋みたいな人たちが集まって、住民にとって迷惑になるということなんでしょう。

ちなみに、住民の方で規制時間帯に通行する必要がある場合は通行許可証を貰えるんだそうです。

江の島大橋は島側へ向かう車線が2車線で、本土側へ向かう車線が1車線の合計3車線ですが、意外にも渋滞はしていないようです。

江の島島内の駐車場は不足気味だという話もありますし、マイカーで江の島を訪れる人も、本土側の駐車場に止めて、徒歩で江の島へ向かう人も多いのかもしれません。

そして橋をわたるとすぐにバスは江の島バス停に立ち寄ります。

ここが江の島のバスターミナルとも言える場所で、基本的に江の島へ向かうバスはここが終点です。

しかし、藤77はこのまま藤沢方面へ連続運行されるため、終点ではありません。

折り返しを前提とした構造のため、降車場と乗車場に分かれているのですが、降りる人は数名程度で全区間乗り通し派が圧倒的多数のようですw

江の島を過ぎるとまた江の島大橋を渡り引き返していきます。

江ノ島海岸のバス停は国道134号との合流前にあるため、2回停車することになります。

こういうのをバス業界では復乗といいますね。

国道134号に復帰した時点で、別の神奈中バスとすれ違いました。

これは藤77系統の続行便のようです。

せっかく乗りに来てくれるのだから、満員で乗れないということがないようにという配慮はありがたいですし、それだけの対応をしてもお釣りが来るほどの売上を生むのかもしれませんね。

江ノ電のカットモデルが鎮座するのは扇屋という和菓子屋さんでした。

江ノ電との併用軌道区間です。

これで電車が来たらかなり絵になりますが、そう都合良くは問屋が卸さないようでしたw

この道路が5月まで京浜急行バスの船6、鎌6系統が走っていた道路ですね。

この2系統の廃止でここを走るバスは消滅したわけですが、神奈中バスと京浜急行バスを同日中に江の島で見られたのは2024年の海の日が最後だったということになりますかね。

ちなみに、船6についてはさよなら乗車をしていましたので、興味があればレポートをどうぞ!

そのあとは国道467号に入り藤沢駅へ向けて北上していきます。

おおむね江ノ電に並走するルートであり、同じ経路で江ノ電バスの藤沢~江の島間の路線も走っているので、神奈川中央交通という点のみがレアということになります。

そのためか、このあたりでは撮影している人は少ないようでした。

そして終点の藤沢駅に到着です。

休日の江の島ということでやはり渋滞はあって、5分程度遅れているようですが、問題なのはここから大磯まで移動しないといけないことなんですよね。

つまりは5分後くらいの電車に飛び乗って移動しないと次の臨時急行バスに間に合わないということに・・・

まあ、バスを降りてから改札まではそれほど遠くはないですし、藤沢駅ならば過去にも訪れているので駅の撮影はしなくてもいいわけですから、間に合わないことはないものの、ちょっとヒヤヒヤしてしまう乗り換え時間ですよね。

あと、藤77では全区間乗車した人を対象に乗車証明書を配布していたのですが、運転席の横に乗り込んでいたスタッフの方が降りる乗客1人1人に手渡ししていました。

始発から乗っていた人を全員把握できているとも思えないので、実質上はどこから乗ったかに関わらず、終点まで乗っていた人に配るという感じでしたかね。

それから、私は片道しか乗っていないので関係ないのですが、藤77に往復乗車した人限定で、大磯からの臨時急行バスに「乗り継げるように案内」するという旨の文章が、藤77の運行を知らせるリリースの中にあったんですよね。

これが具体的にどういうことなのかはネット上でも様々な憶測があったんですが、乗車証明書を2枚持っていることが対象になる条件のようなので、優先的に乗車させてくれるとかかなと思っていました。

中には東海道線との乗り継ぎがうまく行かず間に合わない人が出た場合に備えて、発車を待ってくれるとかかなとも思ったんですが、藤77の降車時に大磯からの急行バスに乗るかどうかを確認してはいなかったので、これはなさそうです。

ほとんどの人はこのまま大磯から急行バスに乗りに行くと思いますが、中には藤77だけで帰るという人もいるかも知れませんし、来るかどうかも分からない人のために発車を遅らせるなんてこともないでしょう。

その答えは後々分かるのですが、この時点では私の中の疑問として浮かんだままでした。

臨時急行バスで江の島へ1往復

無事に急行バスに間に合う時間の電車に乗ることが出来まして、大磯駅にやってきました。

大磯駅はこの日、初めて降り立ったわけですが、時間がないのと、どのみち帰路も大磯駅から電車に乗るので、駅の方は後回しでまずは急行バスです。

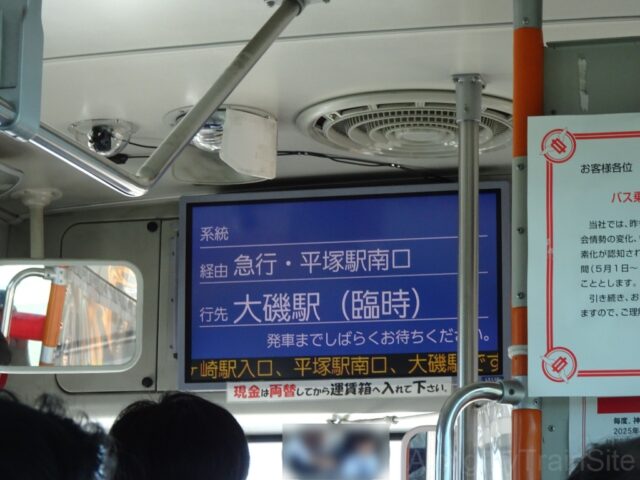

ここで臨時急行バスについての解説ですが、この急行バスは大磯駅と江の島の間を結んでおり、海の日のみ運行であることや1往復だけなのは藤77と共通です。

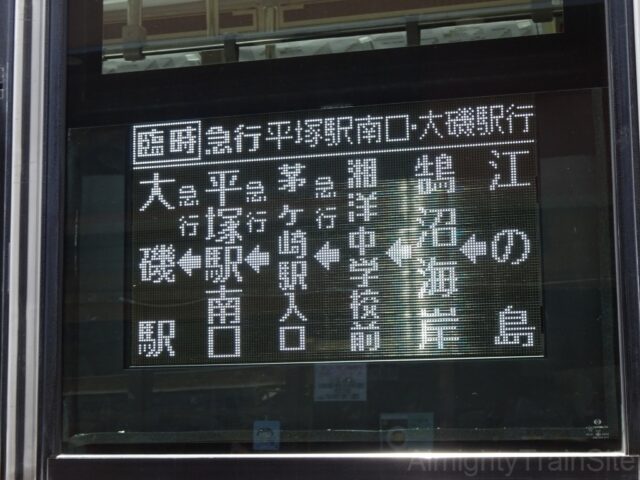

経路としては大磯駅・平塚駅・茅ヶ崎駅入口を経由したら、あとは湘洋中学校前までノンストップで、そこから先は藤77と同じ停留所に停車しながら江の島を目指します。

特に系統番号がないので呼びづらいですが、海の日だけの運行ですし、利用者のほとんどはマニアでしょうからこれでいいのでしょうw

マニア界隈では「江の島急行」だとか「大磯急行」だとか「海の日急行」だとか色々呼ばれているようですが、この記事では急行バスといったらこれのことだと思って下さい。

駅に立ち寄る部分以外は国道134号を経由しており、国道を爆走するバスという意味でもネタ度が高いですね。

というわけで急行バスです。

待っていたのはこちらで、「急行」の札がまたいいですね。

あと、行先としては江の島が終点なので、大きく江の島と書いてあるのも、普段の神奈中では絶対に行かない場所が出ているのでレア度の高い表示と言えるでしょう。

ここにもちゃんと海の日限定のバスのことが書かれていました。

神奈中はマニアが喜ぶツボを心得ている気がしますね。

噂によると社内にマニアの方が多いんだとかw

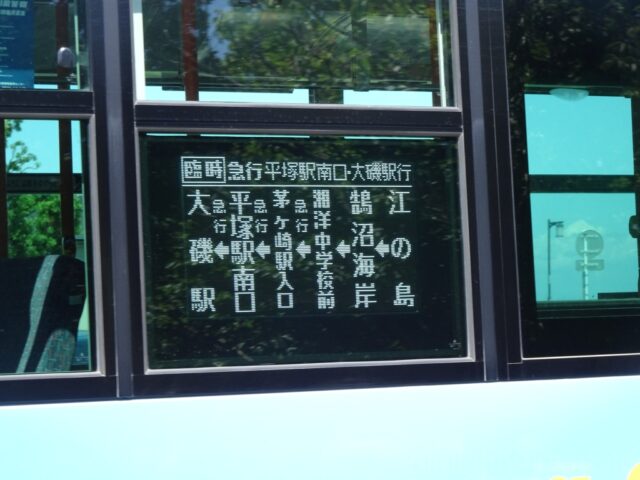

側面の幕です。

こちらは結構こまめに経由地が案内されており、急行運転をする区間に限って「急行」と付されていたりと、なかなか凝った案内ですね。

ところで、藤77を往復乗車した人への対応ですが、どうやら急行バスは2台体制で運行されており、1台は往復乗車した人限定、1台は誰でもOKという運用になっており、比較的空いている車両に乗れるというのが特典だったようです。

それでは乗り込みます。

流石に既に混み合っておりますが、この車両は基本的に2人がけ座席が配置された「ワンロマ」と呼ばれる車両でしたので、相席だったら何とか座れました。

まあ、窓際に他人がいるわけですから車窓を楽しむのは厳しいですけどねw

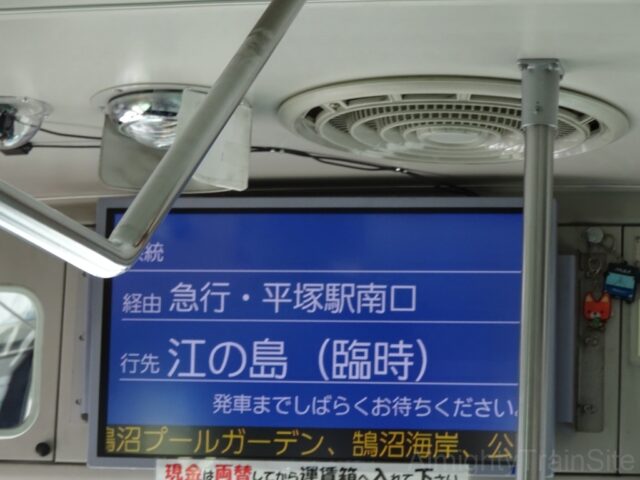

せめて車内の案内だけ撮ったら出発です。

そういえば、何やらキーホルダーがぶら下がっていますが、これは運転士さんの私物かな?w

それでは発車です。

座れただけさっきよりいいですが、相席だと窮屈なのもあって撮影もろくにしておらず、細かいレポートは復路でしたいと思います。

平塚駅では若干の乗車があり、あとはほとんど国道134号で江の島を目指します。

茅ヶ崎駅については「茅ヶ崎駅入口」というバス停に停車する形になっており、このバス停は国道134号上にあります。

更には「入口」と言っておきながら距離にして1.4kmもあり、ここで降りてJRへ乗り継ぐくらいならば平塚駅まで行って乗り換える方がいいと思います。

ちなみに、一般路線で茅ヶ崎駅入口と茅ヶ崎駅を結ぶ路線もありますが、不慣れな利用者だと駅に行くつもりで茅ヶ崎駅入口で降りてしまう人とかいそうです。

昔は国道134号を通るバスがたくさんあって、茅ヶ崎駅方面への乗り換え地点であることをわかりやすくする意味でこの名前なのかなという気もしますが、現状ではかえって分かりづらいと思います。

湘洋中学校前からは藤77の経路と同じになって、ここから先は完全にさっきのリプレイですね。

ただ、時間が遅くなって、より観光客が多い時間帯になったためか、渋滞はひどくなっていて、結局10分程度の遅延で江の島に到着となりました。

あと、今度も撮影者が多かったですw

江の島に到着!

所定では20分ちょいの折り返し時間がありましたが、結局遅延のため10分程度となりました。

少し引いて

普段ならば江ノ電バスばっかりのここに神奈中がいるのは今日だけの光景ですからね。

↑しばらくしてバスは降車場を出ていきました。

後続のバスが来てしまったので一旦車道へ出てスペースを空けるようです。

後ろにいたのは江ノ電バスでした。

我々のバスはぐるりと一周して後ろにつけたようです。

そして、もう1台の神奈中バスが来ました。

これは急行バスの2便目であり、恐らくは藤77往復乗車組専用の便です。

そして、こちらが乗り場です。

予想通りかなりの行列ができていますね。

ここにも海の日限定の時刻表がありました。

江の島は急行バスに加えて藤77の上下1本ずつが止まるので、この日は3本の神奈中バスが来ることになりますね。

↑そして、いよいよ大磯行き急行バスがやってきました。

ちなみに、2台目は降車場所で待機していました。

江ノ電バスとの兼ね合いもあるでしょうし、少し時間を開けて追いかけてくるようです。

↑というわけで車窓をどうぞ

前面展望はさすがに相当前から並んでいないと無理ですが、車窓だけでも撮れてよかったです。

しばらくは国道134号を進みますが、海パン姿やサーフボードを抱えた人を多く見かけるのは湘南らしい風景だなと思いました。

マリンスポーツにも海水浴にもてんで縁のない私ですが、彼ら彼女らの中に、このバスがこの日だけしか走らないレアなものだと認識している人が1人でもいるでしょうかw

国道134号を進むと途中に道の駅「湘南ちがさき」が見えてきます。

この道の駅は7月7日にオープンしたばかりの新しい道の駅であり、連休最終日も相まってかかなりの混雑を見せていました。

バス旅では素通りするだけですが、せめて車窓から見てきましょう。

最近の観光地には大抵ある地名をローマ字書きしたオブジェもありましたw

相模川を渡り、茅ヶ崎市から平塚市に入ります。

相模川を渡ることが出来る道路はこの国道134号の他は、JR線の北側を通る国道1号しかないのですが、JR線の南側で茅ヶ崎市と平塚市を結ぶ路線はないため、この橋を渡るのはこの急行バスだけだと思います。

国道134号を外れて平塚市内を走るとこんなオブジェが見えました。

これは「高山樗牛ホープの碑」だそうです。

平塚駅に到着です。

ここで降りる人もいくらかいましたが、やはり大半は全区間乗り通し組のようです。

平塚駅から乗ってこようとする人も何名かいたんですが、運転士さんの「次は大磯まで止まりません」というマイク案内を聞いて乗車を取りやめていました。

ここからバスに乗る人はまず市内の何処かへ移動しようという人でしょうし、大磯駅まで行きたいならJRを使った方が早いので、この区間だけでこの急行バスを使う意味はないですしねw

そしていよいよ次が終点の大磯駅です。

平塚駅と大磯駅の間は平39という一般路線がありますが、それとは違う経路を使うようであり、八間通りを経て国道134号に出ていました。

ということはこの急行バスのためだけに大磯~平塚間で国道134号を走行するための免許や申請をしているということですよね。

立地的には東名高速道路が通行止めになったりした場合に国道134号を経由して新湘南バイパス・圏央道と迂回できるルート上ではあるので、そのために申請してあるのかもしれません。

最後に国道1号と交差したら大磯駅はすぐそこです。

ちなみに、ここが国道134号の終点であり、ここから先の海沿いルートは国道1号が引き継ぎます。

大磯駅が見えてきました。

三角屋根のややレトロな趣の駅ですね。

終点の大磯駅に到着!

ちなみに、急行バスでは特に乗車証明書などは配布していないようです。

藤77で証明書を発行していたのはファンサービスなのもあるでしょうが、先述の優待乗車のための証明書という意味合いが強かったんですかね。

これにて活動終了・・・と思いきや、この後続で2号車以降が追いかけてきているようなので、それを待ち構えて撮影してから撤収します。

ところで「以降」とはどういうことかというと、私の認識では2台体制だと思っていたんですが、ネット上の情報を総合するとどうやら3台運行らしいことが判明したからです。

というわけでよさげな場所を探して待っていたのですが、その間に地元の方から声を掛けられました。

どうやら大勢が駅前でカメラを構えているのが気になって声をかけてきたようで、「1年に1回しか走らないバスが来るんです」と教えたらその方も興味を持ったようで、一緒に撮影する流れにw

↑だいぶ遅延したようですが、やってきました!

すかさず乗り場へ追いかけて撮影です。

この塗装の方が神奈中らしくていいですね。

全面から

それにしても、これだけのレンズを向けられるバスってなかなかないのでは?w

鉄道だったらよく見る光景ですが、バスでこれだけファンが集まるのは1年に1回という希少性を物語りますね。

↑すぐに3台目もやってきました。

これにて大磯駅のつかの間の喧騒は終わり、私もこれにて撤収です。

大磯駅

あとは帰るのですが、大磯駅は初訪問だったので最後に駅を見てからレポートを〆たいと思います。

まずは駅舎です。

首都圏とは思えない雰囲気ですが、逆にそれがよくて移住してくる人もいるんでしょうね。

あと、駅舎内にツバメが飛び交っていました。

よく見ると巣があるようでした。

それでは改札を入ります。

改札口のすぐ先に発車標がありますね。

乗り場案内ですが、当駅はホームが1つしかないので、何も考えずに進んでいっても大丈夫ですw

ホームへは階段かエレベーターを使って移動します。

天下の東海道本線で構内踏切というわけにはいかないでしょうけど、すぐ目の前にホームがあるのに歩く距離は意外とあります。

跨線橋でも丁寧に案内されていましたが、前述の通りホームは1つだけです。

ホームです。

島式1面2線ですが、15両編成の電車がやってくるので、それなりに都会感もあります。

乗り場案内です。

ホームは一緒ですが、逆に言うと上下列車が同じホームに発着するので、方向をよく確認しないと逆方向へ行ってしまうリスクはありますね。

一方、反対側は東海道貨物線が通っています。

貨物列車の他、特急「湘南」の一部が利用するほか、寝台特急「サンライズ瀬戸・出雲」も上り列車のみ利用します。

線路脇の植え込みの中にこんな看板がありましたが、なんでこんなところに隣駅の案内が?

安全の碑がありました。

こういう物がある場所は大抵事故現場だったりするんですが、調べた限りではこのあたりで大きな事故は起きていないようです。

車掌用の停止位置目標ですが、12両編成ってありましたっけ?

一時期「湘南ライナー」の運用があったE351系ならば付属編成込みで12両を組成できますが、ライナーは当駅には停車していなかったはず・・・

臨時停車とかを見越して設置していたんでしょうかね。

それではあとは東海道線に乗って撤収ですが、このまま帰宅するのではなく、実はこのあととある場所を訪問しました。

そのレポートは別記事としたいと思いますので、公開までしばらくお待ち下さい。