今回は神奈川県海老名市にある「ロマンスカーミュージアム」を訪問しましたのでそのレポートです。

時系列としては神奈中バスの乗りバスをした続きとなります。

ロマンスカーミュージアムとは

まずはこの記事の主題となるロマンスカーミュージアムについて解説してから本題に入るとしましょう。

ロマンスカーミュージアムは神奈川県海老名市にある小田急が運営する鉄道博物館であり、名前の通り特急「ロマンスカー」をメインに小田急に関する展示を行っています。

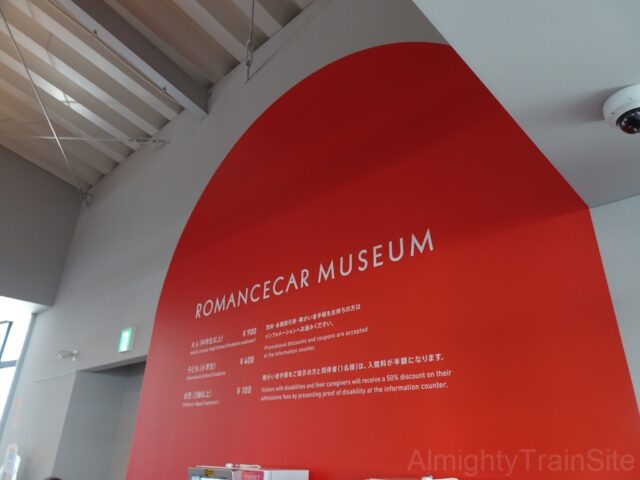

海老名駅からすぐそこという好立地ですし、大人900円・子供400円・幼児100円と展示内容を考えればお手頃な入館料もあって鉄道好きなら1度は訪れたいスポットですね。

開館時間は10時~17時で、最終入館は閉館の30分前までとなっています。

また、休館日は毎週火曜日ですが、祝日に当たる場合は開館となるようです。

といった基本情報を押さえたところで、早速レポートに移っていきましょう。

訪問レポート

ここからは本編となる訪問レポートです。

ところで、皆さんは海老名へ行くとしたらどうやって行きますか?

大抵は小田急か相鉄に乗っていくことになると思いますが・・・

私が選んだのはJR相模線でした。

これはこの直前の活動が大磯駅で終わっており、そこから海老名を目指すならば茅ヶ崎経由で相模線を利用するのが最短ルートだったためですが、恐らくは一番マイナーなルートで海老名を目指すことになりました。

↑とりあえず乗ってきた列車の発車を見送ります。

駅名標です。

海老名駅自体は大きな駅ですが、JRのイメージがないため、このデザインの駅名標で海老名を見るとちょっと違和感があるかもw

ホームは島式1面2線とシンプルですが、相鉄線のホームも1面2線なので、ホームの数だけでいえば同じですね。

ホームへの階段です。

JRとしては1路線だけですが、ちゃんと路線名も案内されていますね。

改札口です。

海老名駅の規模を考えると小規模にも思えますが、JRの利用者はそれほど多くないということでしょうか。

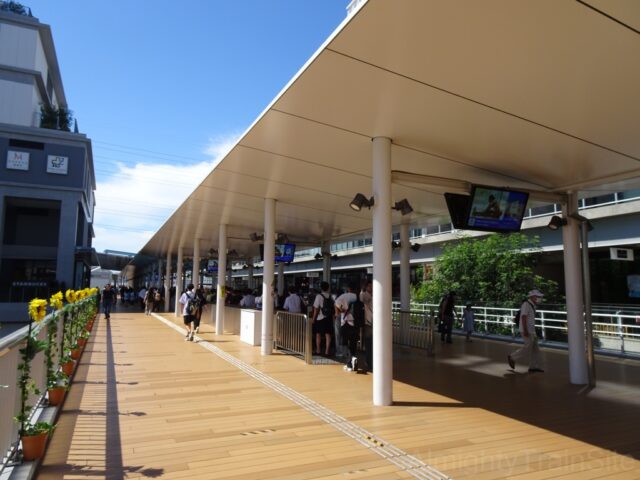

駅を出るとペデストリアンデッキに直結しており、周辺の施設や小田急線・相鉄線の駅へもスムーズに移動できます。

JR西口と呼ばれる出口に出てきました。

小田急や相鉄が乗り入れる東口に比べると閑散とした印象もありますが、この写真の右側あたりにはららぽーとがあり、活気はかなり感じられました。

大型ショッピングモールが駅前にあるなんて、海老名は便利な街ですね。

こちらがららぽーとです。

各地に進出しているショッピングモールですが、駅前にあるのは便利なのでここで昼食を食べてからロマンスカーミュージアムへ向かいました。

それでは引き返して小田急線方面へ移動します。

その途中の陸橋では相模線の線路を跨ぎ越すのですが、2本ある線路のうち、右側は相模線ではありません。

では、何の線路かというと、それは相鉄厚木線という路線です。

そんな路線聞いたことないぞ?という方もいるかも知れませんが、相鉄には本線といずみ野線、それに新横浜線の他に、第4の路線として厚木線というのがあります。

厚木線は相鉄本線にある相模国分信号場より分岐し、海老名駅付近で相模線と並走しつつ厚木操車場まで至る路線で、この路線を介して相模線と相鉄本線を行き来することが出来ます。

しかし、1941年以来旅客営業はしておらず、事実上の貨物線として運営されており、その貨物営業も現在は行われていないことから、厚木操車場へ留置する車両の回送や、新車搬入時の甲種輸送などで使われるのみとなっています。

極稀にイベントとして体験乗車が出来ることがあるようですが、通常は乗車できない路線のため、乗りつぶし難易度はかなり高いと言えますね。

小田急線方面へのペデストリアンデッキは屋根があるだけでなく、動く歩道まであって、JRと小田急・相鉄の乗り継ぎは便利ですね。

そしてこちらがロマンスカーミュージアムです。

外観は思ったよりも地味という感じですが、そう感じた理由は屋外から見える位置に保存車両がいないことですかね。

駅前にあった自販機は歴代ロマンスカーのデザインになっていました。

木で作られたロマンスカーっぽいオブジェですが、カウンターっぽい構造になっている気もするので、ここを使って物販とかすることもあるんでしょうか?

看板です。

ロゴマーク以外は控えめな配色となっていて、落ち着いた雰囲気ですね。

それでは中に入ります。

入るとすぐに券売機があってそこでチケットを購入します。

その後改札ですが、ここはスタッフの方に手渡しするスタイルでした。

ちなみに、どうやら再入場が可能のようで、見学途中でお腹が空いたとかあれば、一度出場して外で食事をしたりもOKのようです。

入場料などの情報が書いてあるだけですが、ここにも施設名が書いてありました。

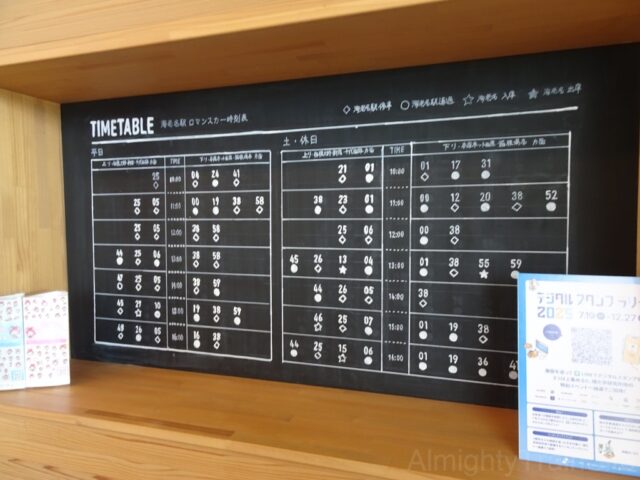

いきなり時刻表が掲出されていましたが、これは海老名駅を発着、あるいは通過するロマンスカーの時間が書いてあるようです。

これを見て帰りはロマンスカーに乗っていこうとなる可能性もありますし、乗らないにしても走るロマンスカーを見学したい人もいるでしょうし、これはいいサービスですね。

記念撮影スポットなのかこんな背景幕がありました。

できれば誰もいないタイミングで撮りたかったのですが、待てども待てども常に誰かしらいるという状態だったのでこれで妥協しました。

この日は連休最終日という日程であり、特に親子連れが多く混んでいたようです。

それでは展示を見ていきましょう。

最初はエスカレーターで下っていく順路となります。

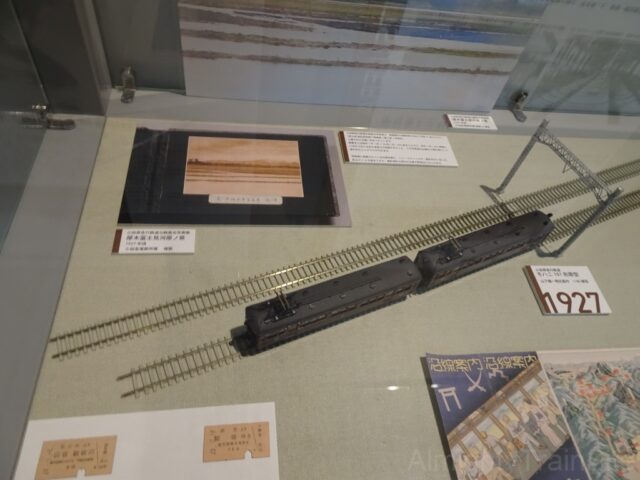

ショーケースの中には当時の車両の模型や往年の品々が並びます。

このあたりは子供たちの興味をそれほど惹かないのか、逆に落ち着いてみることが出来ました。

最初は茶色一色だった塗装が、徐々に華やかになっていくのが、戦後復興の時代を物語るようでいいですね。

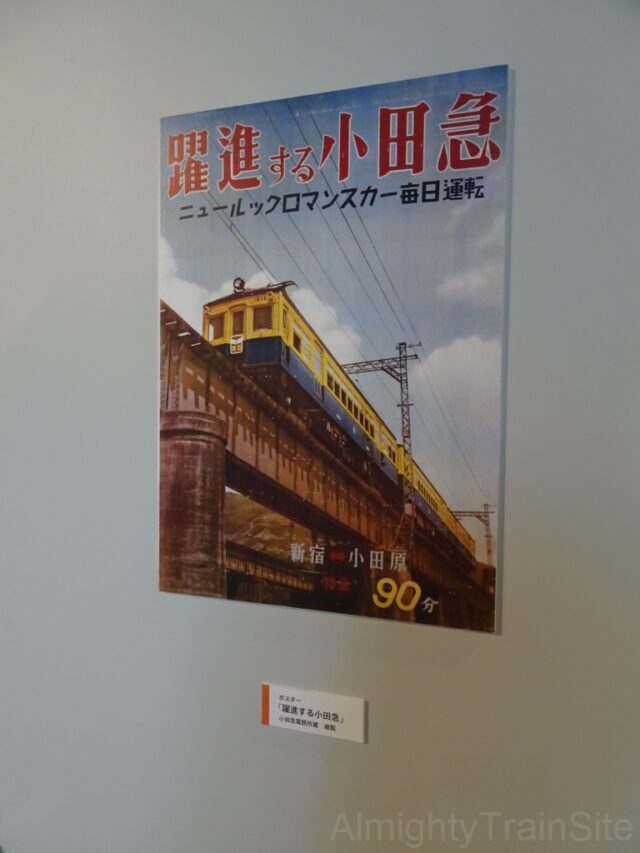

昔のポスターのようです。新宿~小田原が90分と謳われていますが、2025年現在のダイヤだと早い列車なら1時間程度なので、当時より30分短縮されていることになります。

車両の性能の進化ももちろんあるでしょうし、複々線化などの設備面も改良の成果でもありますね。

レコード盤が展示されていますが、収録されているのは「東京行進曲」という楽曲です。

この歌と小田急がどう関係あるのかというと歌詞の中に「いっそ小田急で逃げましょか」というフレーズがあるんだそうです。

ニュアンスとしては小田急に乗って駆け落ちしようといった意味合いであり、「小田急る」なる造語まで生まれたそうです。

当時は小田原急行電鉄が正式名称だった小田急ですが、当時より通称として小田急と呼ぶ人がいたようで、後に小田急が正式な社名となっています。

また、当時の経営陣は駆け落ち電車扱いされたことに憤慨し、この曲を発売したレコード会社にクレームを入れたそうですが、蓋を開けてみればこの歌がきっかけで小田急の知名度が一気にあがり、後年にはむしろ宣伝に貢献してくれたと作詞を担当した西條八十氏に優待乗車証を進呈したという逸話もあるんだとか。

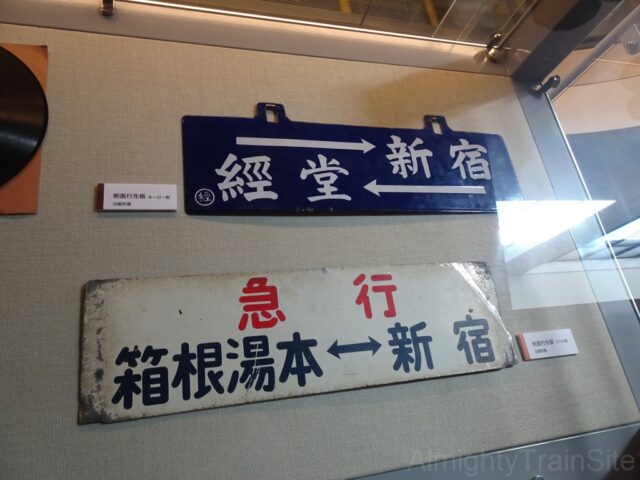

当時のサボのようです。

現在では新宿~箱根湯本間を直通するのはロマンスカーだけですが、逆に「東京行進曲」の発表当時はまだロマンスカーは登場しておらず、その前身となる「週末温泉特急」も登場してはいませんでした。

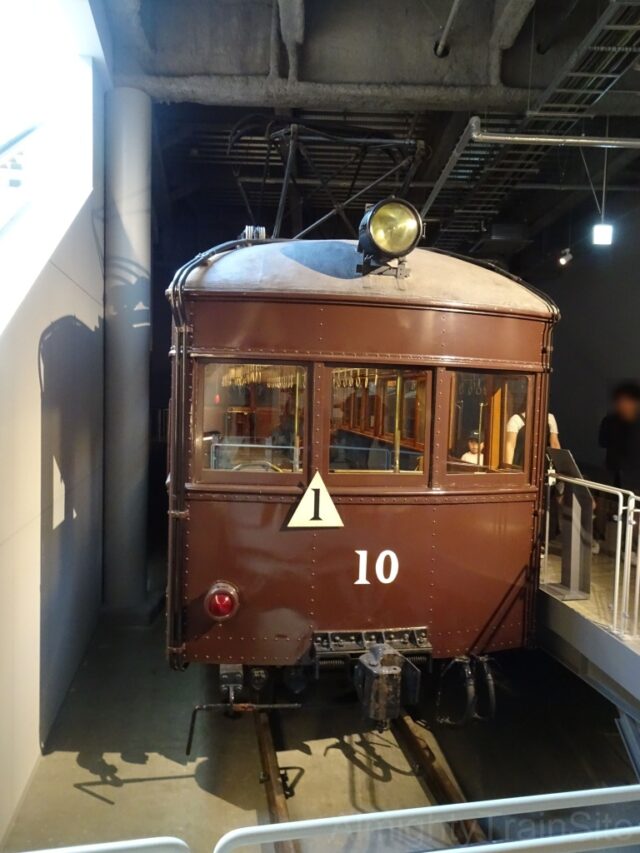

このいかにも古そうな見た目の車両は1形という電車で、小田急開業当初の車両だそうです。

そう考えると100歳の大台も目前というくらい古い車両ということになりますが、熊本電鉄に譲渡された後、熊本電鉄で廃車となる際、小田急が開業当時の車両を保存目的で探しており、原型に近い形で残ってきた熊本電鉄の車両に白羽の矢が立ちました。

こうして小田急に里帰りした後は復元が行われ、時々イベントにて公開されるなどしていましたが、ロマンスカーミュージアムにやってきてからは休館日でなければいつでも見ることが出来るようになりました。

サボは「新宿⇔稲田登戸」となっていますが、稲田登戸というのは現在の向ヶ丘遊園駅です。

そもそもが右から左へ読む時点で時代を感じさせます。

この1形は主に都心側の各駅停車運用を想定して導入された車両でしたが、14.2mという現代の感覚からすればかなり小柄な車体である上、単行電車であり、ラッシュ時には2両連結で走っていたようですが、オフピークは単行運転をしていたようです。

新宿駅を発着する列車が1両だなんて今では信じられない話ですが、当時の小田急は沿線開発が思うように進まず輸送量が伸び悩んでいたそうで、そんな時代の長閑な風景というわけですね。

それが今では10両編成が当たり前に走り、複々線化までしてやっと捌き切れるほどの利用者を抱えているんだから、隔世の感すらあります。

そして、ロマンスカーミュージアムの目玉であるロマンスカーの展示です。

こうして並ぶと荘厳さすら感じますね。

こちらは3000形SE車と呼ばれるやつで、初代ロマンスカーであり、50000形VSEまで続いた連接構造を採用しており、流線型のフォルムや徹底した軽量化を図り、高速性能も意識した車両となり、更には開発には国鉄も関わっており、国鉄に貸し出されて高速度試験を実施した逸話もあります。

この時には145km/hの記録を打ち立て、これは当時の狭軌における最高速度記録を達成しました。

この実験で得られた知見は後に東海道新幹線に結実することになりますから、この3000形は新幹線のルーツということもできます。

真ん中は3100形NSE車です。

ロマンスカーとして初めて展望席を設けた車両で、このあたりでいよいよロマンスカーのイメージが固まったといえますね。

こちらは7000形LSE車です。

3000形SE車の後継として登場した車両ですが、特筆すべきは2018年まで現役だったことであり、私自身も現役時代に乗車したことがあります。

現役時代を知る車両がこうして博物館で展示されているなんて、時の流れの早さを感じさせますねw

車内にも入れるみたいなので入ってみましょう。

写真は3000形SE車ですが、ドアの形が独特ですね。

車内です。

今となってはレトロな雰囲気さえありますが、当時の最先端だったんでしょうね。

連結部分はこんな風に台車の軸の部分が楕円形の床板になっています。

これが連接車の特徴ですよね。

車内です。

3000形SE車とそれほどの違いはないですが、奥にある展望席が最大の特徴ですね。

ただ、残念ながらデッキ部以外には立ち入れないようになっていたため、展望席に立ち入ることは出来ませんでした。

連結部ですが、こんな風に透明なアクリル板で立ち入りを制限されています。

貴重な保存車両を子供とかが乱暴に扱って壊してしまうという話もありますから、この措置は仕方がない気もしますが、せめて展望席には入ってみたかったなぁ・・・

あと、連結面ですが、車両間の間隔が狭いのも連接車の特徴でしょうか。

向かい合わせになった座席です。

大型のテーブルもあってグループでの旅行でも楽しそうですね。

あと、3000形SE車との比較だと、窓ガラスが大型化しており、より眺望に優れていますね。

技術の進歩で窓の支柱を減らしても強度を保てるようになったんですかね。

脇にはSE車の模型がありました。

一部がカットされて内部も見られるようになっています。

ですが、そのおかげで連接台車をはっきりと見ることが出来ました。

これはこれでレアかもしれませんね。

反対側からです。

ここから見ると3000形SE車と3100形NSE車の2つだけが見えていますが、7000形LSE車はどこへ行ったのかというと、SE車とNSE車は3両保存されており、両端の先頭車も残されているのですが、LSE車だけは先頭部1両だけなので、こちら側から見ると見えないわけです。

その先にいたのは10000形HiSE車です。

私の中では小田急ロマンスカーといえばこれというイメージが未だにあるんですが、何気にLSE車より先に引退してしまっているんですよね。

これは眺望を良くするためにハイデッカー構造としたことがバリアフリー対応を困難にし、車体更新をするとバリアフリー対応を義務付けられることもあって、車体更新をせずに早期の引退となった経緯があります。

私も小田急で走っている頃は乗ったことも撮ったこともないのですが、長野電鉄に移籍して今でも現役で頑張っていますし、長野電鉄では乗ったことがあります。

こちらも車内に入れるようです。

ギリギリ昭和生まれですが、ほぼ平成といっていい時期に登場した車両なので、そこまでレトロ感はなく、現役で走っていても違和感がない雰囲気ですよね。

まあ、実際長野へ行けば走っているわけですがw

暑さ対策なのか、車内に扇風機(サーキュレーター?)が設置してありました。

ところで、電源コードの行先が気になって覗いてみたら、屋外用のコンセントが設置されていました。

展示するにあたって新たに設置したんですかね。

こちらは展望席にも入れました。

営業列車だとチケットは争奪戦必至ですが、ここだったら割と簡単に座れます。

まあ、景色はずっと変わりませんけどw

車外に出て妻面側を見てみます。

鉄道車両の妻面って博物館か工場内とかでないと見られないので、これはこれでレアですよね。

特に連接車の妻面ってもしかしたら初めて見たかもしれません。

その先は広場になっており、子供向けのイベントや展示スペースになっていました。

展示品も見ていきましょう。

歴代ロマンスカーのブルーリボン賞のプレートです。

このようにロマンスカーの多くが受賞しているわけですが、30000形EXE車のみが歴代ロマンスカーで唯一受賞していません。

これは日常使いの特急列車というコンセプトであったことから、輸送力確保のために連接車とはされず、更には展望席すらないなど、ロマンスカーのイメージから離れたものだったことも影響していると言われています。

説明もなく置かれていますが、見たまんまなので写真だけ貼っておきますw

箱根登山鉄道(現:小田急箱根)関連だと思いますが、小田原~強羅間の直通運転って2006年を最後に行われていないんですよね。

これは小田原~入生田間は小田急と同じ狭軌(1067mm)、箱根湯本~強羅間は標準軌(1435mm)と軌間が異なっており、小田急の車両は狭軌、小田急箱根の車両は標準軌となっているわけですが、箱根湯本~入生田間は入生田にある車庫に小田急箱根の車両が乗り入れられるように三線軌条と呼ばれる3本のレールを使用して複数の軌間に対応できるレールが敷かれています。

元々は小田原~箱根湯本間が三線軌条となっており、小田急箱根の車両も小田原まで乗り入れており、小田原~強羅間の直通運転もありました。

しかし、登山電車は輸送力が小さいという問題や、三線軌条だと列車の中心位置がずれてしまいバリアフリー対応に問題があるなどの理由から、徐々にロマンスカーや急行以外のローカル列車でも小田原~箱根湯本間では小田急の車両を使用することが多くなり、最終的には全ての列車が小田急の車両で運行されるようになり、2006年以降は全ての列車が箱根湯本で分断されるようになり、登山電車が小田原にやってくることはなくなりました。

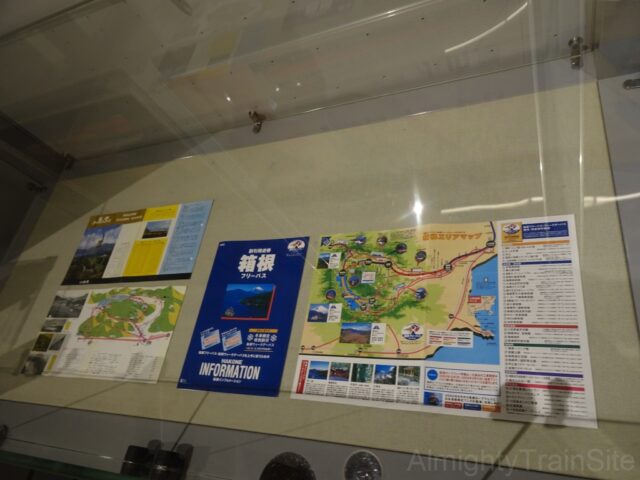

今でも箱根観光の定番となっている箱根フリーパスのパンフレットですね。

私も箱根方面へ遠征するときなど、よくお世話になっていますw

登山電車についての解説がありました。

別会社とはいえグループ企業ですし、将来的には登山電車の車両がここで展示される日も来るかも?

何かと思ったら制輪子ですかね?

勾配の厳しい登山電車では思い鋳鉄製のものを使用しているんですね。

そうそう、実は展示車両はもう1両あります。

それがこちら、20000形RSE車です。

「あさぎり」専用と言える車両でしたが、60000形MSEに置き換えられる形で引退しました。

ブログ開設前のことであり、記事にはしていませんが、引退直前にさよなら乗車をしたことがあります。

また、引退後は富士山麓電気鉄道・・・当時の富士急行に移籍して今でも活躍していますね。

行先表示器はLED式の電光掲示板ですね。

LEDを搭載した車両が博物館に展示されるとは・・・ってさっきも同じようなことを書きましたねw

こちらも車内に入れるようです。

デッキに入るなり階段がありますが、この頃はハイデッカー構造にして眺望を良くするというデザインが流行っていましたよね。

今となってはバリアフリー対応が難しいということで今後新たに登場することはない構造でしょう。

車内です。

10000形HiSE車よりもっと新しいわけですから、雰囲気も現代に十分通用するものですね。

ハイデッカーでなければLSE車と同程度には生き長らえたかもしれません。

座席です。

流石にコンセントとか可動式ヘッドレストとかはないですが、平成初期としては標準的な設備と言えるでしょう。

ここにもブルーリボン賞のプレートがありました。

RSE車は相互乗り入れをするJR東海の371系と仕様を合わせる必要から、連接車や展望席などのロマンスカーのアイデンティティーとも言える設備を備えませんでしたが、EXE車とは違って、鉄道ファンからの評価は悪くないようですね。

運転席の後ろが大型ガラスになっており、運転席越しに前面展望を楽しめるようになっています。

このタイプの展望席は割と多いですが、やっぱりロマンスカーといえば、運転席が2階にあって、客室の前には何もない構造がアイデンティティーですよね。

後ろには2階建て車両がいました。

歴代ロマンスカーの中でも20000形RSE車は唯一2階建て車両を連結する車両であり、内部にはセミコンパートメントやサービスコーナー、特別席などがあります。

現在の小田急では特急の座席にクラス分けはなく、いわゆるモノクラスですが、RSE車にある特別席は「スーパーシート」と称して一般席より上位クラスに位置づけられていました。

また、直通するJR線内ではグリーン車として扱われていました。

こちらが2階の特別席です。

JRの在来線グリーン車でもよくある1+2列配置ですね。

大きな荷物置き場もありました。

この車両が現役だった当時はまだインバウンドという言葉はなかったと思いますが、今も走っていたらそういう意味でも活躍しそうですよね。

1階部分はセミコンパートメントとなっており、片側は通路となってます。

この構造はブルートレインを思い出すのは私だけでしょうか?

セミコンパートメントの内部です。

今のロマンスカーにはない設備ですが、観光利用も多いロマンスカーならば今でも需要ありそうですけどね。

こちらがサービスコーナーです。

軽食や飲み物などを売っていたんでしょうね。

内部には調理器具も残されており、往時の雰囲気をよく残しています。

見た感じ汎用品のように見えますが、列車内という振動に晒される環境なのでなにか特別仕様の製品だったりするんでしょうか?

冷蔵庫もありましたが、お店の厨房とかにありそうなやつですね。

あと、棚の下に突っ張り棒が置かれていたんですが、何のため?w

まさか棚の強度が不足していて下から支えないと折れちゃうとか?

と、このようにRSE車は歴代ロマンスカーの中でも豪華な設備を持っていますが、これは新宿~沼津間では2時間ほどの乗車となり、箱根までの乗車より長くなるという理由があったようです。

また、登場した頃はちょうどバブル景気の最中だったこともあって、豪華志向になったのかもしれません。

最後に2階建て車の妻面も見たら、あとはジオラマを見て終わりです。

2階建て車の大きさを実感しますね。

ジオラマの手前には8000形の模型がありました。

小田急でも現役ですし、西武鉄道にも譲渡されて西武8000系として活躍する車両もいますね。

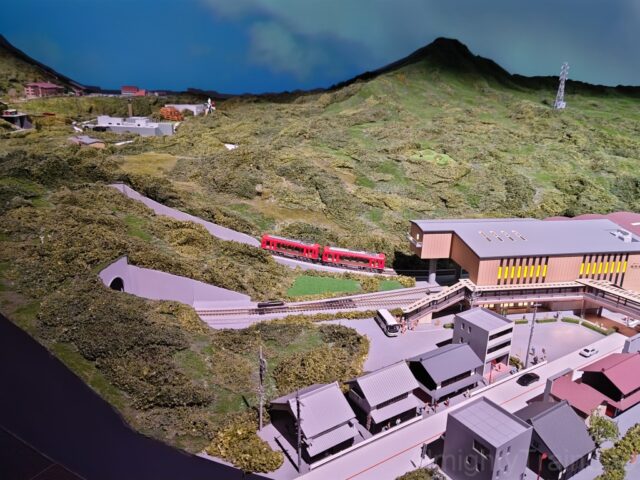

こちらがジオラマです。

部屋を取り囲むように配置され、小田急線の新宿~箱根湯本間をイメージしたジオラマとなっています。

背景のスクリーンには映像が流れ、プロジェクションマッピングのような演出もされています。

なお、このジオラマを始め、映像系の展示については撮影とSNS等への投稿自体は可能ですが、動画については全編を通しての投稿は控え、最長でも1分程度までとするようにというルールがあるようなので、この記事では写真での紹介をメインとし、要所要所で短い動画を併用するというスタンスでレポートしたいと思います。

内容としては朝から夜までの沿線の1日を再現し、それに合わせて照明が変化したり、建物の灯りが灯ったりとなかなか凝った内容でした。

いよいよ演出が始まりました。

照明が点灯し、実物の夜景と見まごうほどのクオリティです。

横浜線が走っているので町田でしょうか?

それにしても、横浜線が103系なのは一体w

205系ですら引退しているのに2世代も前の車両ということになりますね。

明るい時間帯に撮ったものですが、103系をアップで

ところで、103系が現役だった時代は横浜線は町田駅には停車せず、原町田駅という別の駅があった時代というイメージがあったんですが、調べてみると原町田駅が町田駅への移転となった後もしばらく103系が走っていたみたいで、町田駅を103系が発着する光景も現実に存在したようです。

高架橋を走るVSE車

ところで、この高架線は一体何なんだろうかと思っていたら、どうやら小田原で接続する東海道新幹線をイメージしているようです。

って、VSE車が新幹線を走っているだと!?・・・w

まあ、事前知識がなければ新幹線と言われてもギリギリ納得できそうな見た目はしていますけどねw

小田急箱根へ入りまして箱根湯本駅付近です。

並行する国道1号や早川の流れも再現され、よく雰囲気が出ていますね。

振り返って小田原市街です。

小田原城や小田原駅の駅舎も再現されていますが、やっぱりVSE車が新幹線の線路を走っていますねw

箱根湯本駅から先、登山電車の区間となります。

何故か線路が二股になっていることは目を瞑るとして、急勾配ぶりをよく表現していますね。

そういえば、私自身は模型には一切触っていないのでよく分からないんですが、鉄道模型ってどのくらいの勾配まで行けるものなんでしょうかね。

もちろん製品ごとの差とかもあるでしょうが、実車が可能な勾配くらいは行けるんでしょうかね。

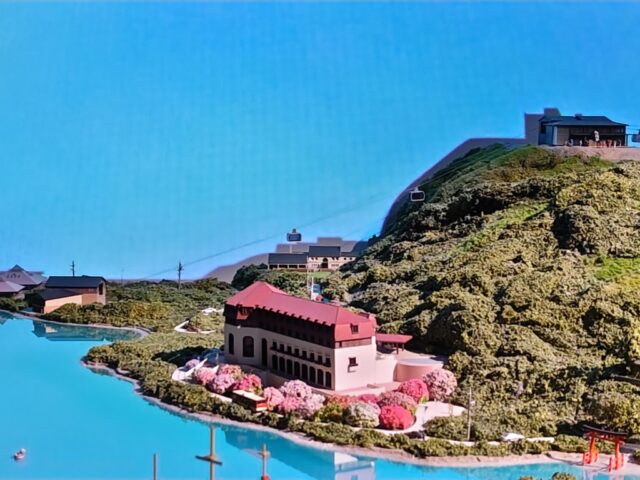

山を登って芦ノ湖です。

芦ノ湖畔には普通鉄道は乗り入れていませんが、海賊船や箱根神社などがよく雰囲気を出していますね。

奥にはロープウェイが見えますが、位置的にこれは箱根駒ヶ岳ロープウェーですね。

こちらは小田急系列ではなくて、西武系列であり、過去の箱根山戦争を考えると小田急の施設に西武系の施設が登場しているのは意外な気もしてしまいます。

まあ、今やかつての親会社だった東急と西武は直通運転をしていますし、小田急の車両が西武で第二の人生を送るような時代ですし、箱根山戦争も今や遠い過去の話ということなんでしょう。

江の島地区も再現されていました。

ここへ来る直前の活動で江の島へ行ってきたばかりなので、余計に再現度の高さに驚かされました。

さっきバスであそこを通ってきたんだよなぁ・・・とか考えながら見るのも楽しかったです。

GSE車と相模線ですね。

スペースの都合か厚木駅は省略されているようですが、それはともかく相模線を走っているのはキハ35形ですよねw

つまりは電化以前の状況ということですが、横浜線の103系といい、JR関係は古い車両を配置しているのは、このジオラマをデザインした人の趣味なんでしょうかw

豪徳寺駅付近で交差する東急世田谷線ですね。

世田谷線については素直に現行車を配置していますが、逆に小田急を走っているのは今では見かけないデザインの車両です。

不勉強ゆえ形式名は分かりませんが、ここに来て初めて小田急側の車両が古いというパターンが出てきましたw

あと、空には人工衛星が浮かんでいました。

実際には肉眼で人工衛星が見えたとしても、光の点として見えるのが精々だと思いますが、ジオラマだからこその自由な発想ですね

最後にジオラマの中で気になった部分を撮影した動画をまとめてご紹介します。

↑その1

犬とおいかけっこ

↑その2

高層ビルの窓掃除ゴンドラ

↑その3

RSE車の走行シーン

↑その4

最後にVSE車とGSE車の共演

といったところで、ジオラマは以上です。

これにて全体を一回り出来たと思います。

あとは帰るのですが、私が体験しなかった部分もざっくりご紹介しましょう。

これは運転シミュレーターで、この手の施設には定番ですね。

こちらは別料金となっており、1回500円で10分程度体験できるようです。

なお、15分毎の時間枠で予約制となっており、館内にある専用券売機で申し込みます。

その先にあったロマンスカーをデフォルメしたようなオブジェは「ロマンスカーアスレチック」だそうで、早い話が子供向けの遊び場ですね。

こちらも大人200円・子供300円の別料金制となっていますが、何気に大人の方が安いのが意外ですね。

まあ、どう見ても大人が楽しめるものではないですし、逆に子供だけでの入場はできず、必ず大人の付き添いが必要というルールみたいなので、大人は付添のために来るということで安くしているんでしょうね。

その他にはミュージアムショップやレストランなどもあり、他に屋上展望デッキもあったようなんですが、それについては現地で気づかずそのまま出てきてしまいましたw

そこへ行けば海老名駅構内が一望できたようですが、これは宿題ですね。

でも、ロマンスカーミュージアムから海老名駅への移動で通った陸橋からもよく構内を見渡せました。

そういえば、ロマンスカーデザインの自販機は他にもありました。

これはHiSE車ですね。

それでは駅へ向かいます。

帰りは小田急線に乗って帰ろうと思います。

ロマンスカーに乗って帰ることも考えましたが、せっかくロマンスカーに乗るならば箱根とか江の島へ行きたいので、今回はパスw

もちろんロマンスカーミュージアムも案内もありました。

そりゃあ自社の施設ですし、ここで案内しなくてどこでするって話ですよねw

ホームです。

島式2面4線となっており、待避にも対応しますが、意外にも小田急線で海老名を始発・終着とする列車って早朝や深夜帯にわずかにあるだけなんですよね。

これは運行系統上の折り返しは本厚木駅がメインであることがあるようですが、逆に相鉄線では終点ということもあって海老名行きの電車を頻繁に見ることが出来ますね。

ここで駅名標です。

海老名というとサービスエリアのイメージが強いですが、駅の方も大きな駅ですよね。

↑そこへ普通列車がやってきました。

↑続けて急行町田行きがやってきました。

これは相模大野で藤沢からの快速急行に接続するので、乗り継げば新宿へ最速で行ける列車となりますが、乗り換えが面倒なのとかなり混んでいたので空いている各駅停車に乗ってゆったりと帰ることにしました。

急いで帰る理由もないですし、何より座っていけるのがいいですね。

なお、急行と快速急行を相模大野で乗り継ぐと46分で新宿へ行けますが、各駅停車を乗り通すと1時間20分と倍近い時間がかかります。

やっぱり優等種別って速いんですねw

というわけで、ロマンスカーミュージアムのレポートは以上です。

最後までご覧いただきありがとうございました。

それでは!