今回は九州・中国地方へ乗りバス・乗り鉄を目的とした遠征をしました。

旅程は車中泊込みで5泊6日となりますが、最終日だけはたまたま連続した日程になっただけで、今回の遠征とは直接関係ないため、別のタイトルでのレポートとなるかもしれません。

そういう事情もあって、この遠征は4泊5日と考え、実質6日目は別の活動という扱いでレポートしていきたいと思います。

主な目的は2025年9月末で廃止されるバス路線のさよなら乗車であり、九州産交バスの松橋営業所関連、西鉄バス佐賀の江見線(こちらについては廃止は来年以降)、JR九州バス嬉野線と牛ヶ岳線、西鉄バス筑豊の高速バス直方線と添田線、西鉄バスの松ケ台線などを乗っていきます。

中国地方では駅前大橋ルートが開通したばかりの広島電鉄に乗車し、増便実験を行っている芸備線にも乗っていきます。

本日の行程

初日となる今日は、成田空港からLCCのジェットスターで大分空港へ飛び、大分第一ホーバードライブが運航するホバークラフトに乗って西大分へ、連絡バスで大分駅まで行ったら、徒歩で金池ターミナルまで行き、特急バス「やまびこ号」に乗って熊本へ向かってゴールです。

実はこの日は廃止予定路線への乗車はなく、単なる移動の1日なんですが、熊本が目的地なのに大分空港を利用するのはホバークラフトに乗ってみたかったという理由からです。

そして大分から熊本への移動を考えたとき、ほとんどの区間が一般道という今では珍しい都市間バス「やまびこ号」が気になり、これをチョイスしました。

なお、活動の趣旨からして当然ですが、この活動は2025年9月以前に実施したものですので、記事中の記述は特記なき限り当時のものとしてご覧下さい。

大分空港へ向かう

それではいよいよ旅が始まります。

つい最近、北陸・関西方面へ遠征したばかりですが、9月は路線バスの廃止のラッシュになりますから仕方ないですね。

それではまずは成田空港へ向かうのですが、早朝便利用のため、前夜のうちに成田空港へ向かい、ターミナルで夜を明かすといういつものパターンです。

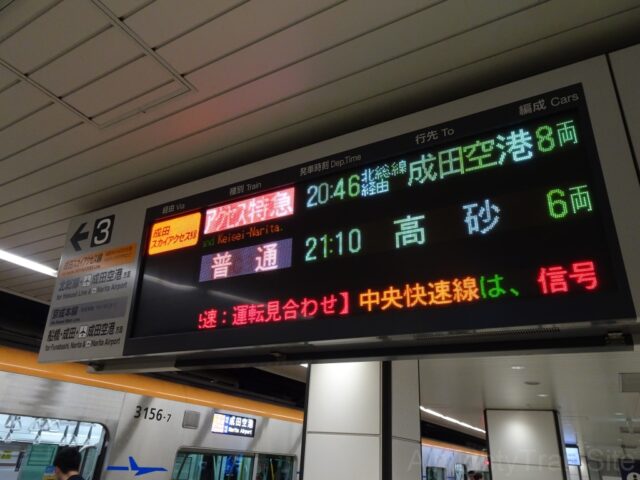

成田空港まで利用するのは京成電鉄ですが、アクセス特急があったのでありがたく利用させてもらいました。

ホーム上の発車標です。

アクセス特急は「スカイライナー」とは違い運賃のみで乗れる列車で、通常は青砥から押上線・都営浅草線・京急線へ直通して羽田空港~成田空港間での運行が基本ですが、平日の夜間のみ京成上野~成田空港間で運行される列車があります。

「スカイライナー」が最速45分程度で京成上野~成田空港間を結ぶところ、「アクセス特急」だと1時間程度かかるのでさすがに「スカイライナー」には負けますが、運賃だけで乗れる列車としては最速ですね。

使用車種は実質アクセス特急専用車といってもいい3100形です。

行先表示ですが、成田空港行きというだけでは別にレアではありませんねw

というわけでLCDの案内表示をどうぞ

そもそも京成上野から乗れる成田スカイアクセス線経由の列車はほとんどが「スカイライナー」なので、「スカイライナー」以外で成田スカイアクセス線経由というだけでもレアです。

車内の特徴として大型スーツケースを想定した荷物スペースがあることが挙げられます。

ロングシートで大荷物だと置き場に困りがちですが、これなら安心ですね。

なお、荷物がない時は展開して座席としても使えるようです。

成田空港につくとレゴブロックで作った成田空港の模型がありました。

レゴといえどもよく出来ていますね。

それではターミナル内で一晩を過ごします。

もはや私には慣れっこの流れですが、さすがにベンチでの睡眠は快適とは言えず、正直熟睡できたとは言えませんでした。

空港周辺にもホテルはあるのですが、ホテル代をかけたらせっかく早朝便ゆえに安い運賃なのがかえって高く付きますしねw

個人的には快活クラブみたいな格安で一晩過ごせる施設があれば嬉しいですが、空港にネカフェがあるのって聞いたことがないですよね。

それか、最終の「スカイライナー」や「イブニングライナー」を利用した人向けに、成田空港駅到着後、始発の折り返し時間の少し前くらいまで車内で過ごせるサービスとかあれば嬉しいですね。

横になれないにしても特急形の座席だったらそれなりに快適に寝られそうです。

かつての夜行列車の一部や早朝に到着するフェリーなんかだと、到着後もしばらく座席や寝台を使えるサービスをしていたと思いますし、ニーズはあると思うんですけどね。

そして、翌朝になりました。

結局、寝不足を引きずったままの旅立ちとなりましたが、初日はほぼ移動だけですし、頑張っていきましょう。

そして定刻通り搭乗です。

早朝ながらほぼ満席での運航のようですが、私の隣は空席のようです。

これはラッキー!と思っていると、離陸後にCAさんがやってきて「◯◯様、パウチャーをお持ちですが・・・」と声をかけていました。

実はジェットスターでは、予約時に「パウチャー」と呼ばれる機内販売の支払いに利用できるクーポン的なものを付属させることが出来まして、これを申し込んでいる人はCAから声がかかり、希望の商品を引き換えてくれるのです。

そして、その◯◯様とやらは空席の席を予約していたようです。

つまりは乗り遅れたということですね。

LCCだと乗り遅れの補償は補償付きの運賃タイプを選んでいない場合はないですし、お気の毒ですが私に何か出来るわけでもないのでこのまま大分への空の旅を続けます。

結局、ターミナルでの寝不足のためかフライト中はほとんど寝ていたと思いますが、LCCだとドリンクサービスがないので、逆に離陸前から寝ていても気にならないのはいいですね。

ぐっすり寝ていて着陸の衝撃で目を覚ますとそこはもう大分でしたw

どのみち通路側の席で景色も楽しめませんでしたしね。

なんでキティちゃんがいるのかというと、愛称として「大分ハローキティ空港」を名乗っているからです。

近くにサンリオが運営する「ハーモニーランド」があることがきっかけのようですが、これは関西万博の期間中限定のようです。

フォトスポットとしてこんな場所もありました。

おんせん県を名乗るくらい温泉の多い県ですしね。

ターミナルの外へ出ました。

地方空港ということで、成田や羽田ほどの規模はないですが、ターミナルを出てすぐにバス乗り場があるという構造です。

外にもこんな看板がありました。

一般の利用者も撮影したりしていましたが、万博期間中限定ということはこれも記事公開の頃には撤去されているんでしょうか。

こちらは空港リムジンバスの案内です。

大分では「エアライナー」の愛称で知られ、主力はもちろん県庁所在地の大分市へ向かうものですが、宇佐・中津・臼杵・佐伯・由布院への路線もあり、ほぼ県内全域を網羅しているのがすごいですよね。

地方空港でここまで路線が充実しているのは珍しいと思います。

とり天せんべいのラッピングバスも来ました。

よくあるご当地の食べ物を滞在にしたおせんべいのようですが、お土産にするにはうってつけですね。

ハローキティラッピングのバスが来ました。

ハーモニーランドへの直行バスのようで、実証運行中だそうです。

専用ラッピングまで用意するなんて力を入れているようですが、このまま定着するでしょうか?

ここでお昼ご飯!

鶏天定食をいただきました。

ホバークラフトで大分市内へ移動してから食べることも考えたのですが、ここでホバークラフトを1本見送って撮影をこなしてから移動することにしたため、空港で昼食としました。

と言ったところで、ここからはホバークラフトに乗っていきます。

大分第一ホーバードライブ(ホバークラフト)に乗る!

ここからはいよいよホバークラフトです。

まずは解説からですが、そもそも「ホバークラフト」って何なんだというところから解説しますと、船体下部についたゴム製エアクッションに空気を吹き込み、地面や水面からごく僅かに浮いた状態を作ることで走行する乗り物です。

通常はこれとは別に推進用のプロペラも設けられ、最高速度は100km/h程度にも達するなど、水上交通としては異例の高速性を発揮する乗り物でもあります。

原理上、平地であれば陸上も走行可能ですが、凹凸や傾斜に弱く、陸上走行は港周辺の僅かな区間だけということが多く、ホバークラフトは法律上は船舶として扱われることが多いようです。

原理を身近な例で説明すると、ゲームセンターで見かけるエアホッケーですね。

あれは下のテーブルから空気が吹き出すことで円盤が浮かびますが、ホバークラフトでは船体側に動力があり空気を吹き込んでいます。

海上を高速で走行できるという利点から、かつては旅客航路としても多く採用され、国内でも運航されていたのですが、浮上し続けるためには常時空気を吹き込み続けなければならずエネルギーの浪費に繋がることから、燃費が悪く、振動や騒音も大きいことや、強風や波浪にも弱いといった欠点から徐々に姿を消していき、国内で最後までホバークラフトが運航されたのは大分空港~西大分間の航路でした。

そして、2009年に大分空港~西大分間の航路が廃止されると、日本国内からホバークラフトは姿を消したのですが、2024年より現在の「大分第一ホーバードライブ」によって再びホバークラフトが運航されるようになり、同一航路での復活となりました。

2024年中は遊覧航路のみでしたが、2025年7月より空港~西大分間での運航も開始し、16年ぶりにホバークラフトが復活したのです。

この背景には大分空港の利用者増があり、大分空港と大分市内の間は陸路では別府湾を迂回する形になるため、高速道路が整備された現在でも1時間程度を要しており、海上をショートカットできる新たな交通機関の導入が検討されていました。

そして高速船を運航する案とホバークラフトを運航する案の2案からホバークラフトが選ばれました。

復活に際しては上下分離方式が導入され、大分県が船体の購入費などを負担し、運営のみを大分第一ホーバードライブが担う形となりました。

ちなみに、大分第一ホーバードライブはタクシーで有名な第一交通グループです。

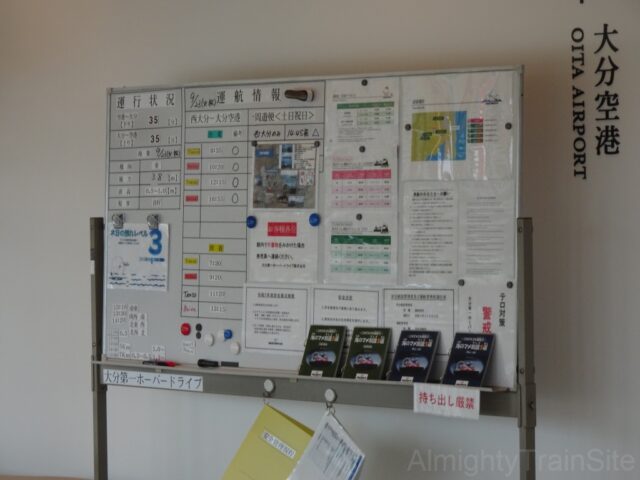

運航は1日4往復で、通常ダイヤでは35分で結んでいます。

西大分から大分市内への移動という問題はありますが、従来のバスよりは早く移動できるようです。

その他、試験的に実施していた遊覧航路は定期化されたようで、土休日のみ1便が別府湾周遊航路として運航されています。

運賃は大人2500円、子供1250円ですが、事前決済すると大人2000円、子供1000円で利用できます。

将来的には専用アプリが提供されるようですが、今のところはLINEを介した予約システムとなっています。

基本的には予約制ですが、当日でも空席があれば予約無しで乗ることも出来るようです。ですが、事前決済した方が安くなるので、LINEでの予約に抵抗がないならば予約して乗船することをお勧めします。

それではレポートに戻ります。

空港内にもホバークラフトのPRがされていますね。

ちなみに、記事では「ホバークラフト」と表記してきましたが、公式には「ホーバークラフト」と呼んでいるようですね。

元々が外来語ですからどっちでも間違いではないようですがねw

こちらはホバークラフトのターミナルです。

以前使っていたターミナルではなくて、大分第一ホーバードライブの開業に合わせて新設されたようですので、新しい建物ですね。

こちらが入口ですが、私が訪れた時は正面からは入れず、右脇の通路を通って奥の入口から入るようになっていました。

「ホーバーターミナルおおいた」という名前になっているようですね。

ターミナル内です。

改札は乗り場側の出口で行うため、乗船しない人もターミナルに立ち入ることは出来るようです。

待合室も兼ねているのか椅子やテーブルも置かれています。

オシャレなカフェのような雰囲気ですね。

貸し傘のサービスもあります。

これはホバークラフトに乗るまでは屋根がないので、雨の時でも濡れずに乗れるようにという配慮のようですね。

ホワイトボードにはいろんな案内が出ているのですが、注目してほしいのは左側にある張り紙・・・

揺れレベル3だそうですw

ホバークラフトといえども船ですから揺れるのは仕方ないですが、これから乗るのにそんなことを言われると・・・

まあ、ここまで来て乗らない選択肢はないですけどねw

そして、お待ちかねのホバークラフトです。

今は空気を吹き込むファンが止まっているようで、クッションもしぼんでいますね。

あと、出入り口は飛行機のタラップのような構造になっているようです。

前述の通り、これは見送ってこの次のホバークラフトで大分市内へ移動しますので、まずは撮影です。

↑まずはタラップが格納されるところから

やっぱり飛行機みたいな構造をしていますね。

↑そしていよいよ出発です。

クッションが膨らんで動き出すのはホバークラフトならではですね。

写真でも撮ります。

やっぱりクッションが膨らんでいる方がホバークラフトらしくみえますね。

戦車で言う超信地旋回みたいな動きをして向きを変えました。

早速ホバークラフトらしい動きを楽しめました。

このあとは次のホバークラフトに乗るのですが、少し開くのでターミナルでゆっくりと待ちました。

↑そして、次のホバークラフトがやってきました。

この折り返しに乗船します。

あとはターミナルで待っているのですが、出発の10分前くらいから行列の形成が始まりました。

LINEで予約した人はQRコードを、現地でチケットを買った人はチケットを提示します。

座席は自由席であり、窓際など希望の席を取りたいなら早めに並ぶことをお勧めします。

そしていよいよ乗船です。

ここで記念撮影をする人もちらほらいました。

別のタイミングで撮ったものですが、非常口(?)には親会社の第一交通産業のロゴが書かれていますね。

これも別のタイミングで撮ったものですが、推進用プロペラです。

これまた飛行機かと思うくらい巨大なプロペラですね。

船内です。

窓際に2列ずつ中央に4列で定員は80名とのことです。

大型バスより少し多いくらいの定員ですが、それでも乗船率は3割程度とされていて、この日も20名~30名程度の乗船だったと思いますので、やっぱり3割前後ということになりますかね。

運航開始から日が浅くまだ認知されていないというのもありそうですが、大分第一ホーバードライブでも空港航路だけでの黒字化は難しいと考えているそうで、遊覧航路の収益で補填するプランを立てているんだとか。

船体の購入費などは県が負担しているため、いきなり廃止ということはないでしょうが、長期的に見れば黒字化出来ないと維持が難しくなるでしょうから頑張ってほしいですね。

座席です。

リクライニング機能はなく、クッションも薄めですが、LCCの座席をイメージしてもらえばいいと思います。

あと、航行中はシートベルトの着用が必要です。

座席の作りといいシートベルトといい、本当に飛行機みたいですね。

ドリンクホルダーは付いていました。

コンセントなどはないようですが、35分しか乗らないので最低限の設備ということでしょう。

先頭部には案内用のモニターがありましたが、ほとんどはホバークラフトの宣伝や観光案内のような映像が流れているだけでした。

アナウンスも出港時と入港時に船員さんからの肉声放送があるくらいで自動放送的なものはないようでした。

鉄道やバスに比べると船に乗る経験は少ない私ですが、船ってあまり自動放送はないものなんですかね。

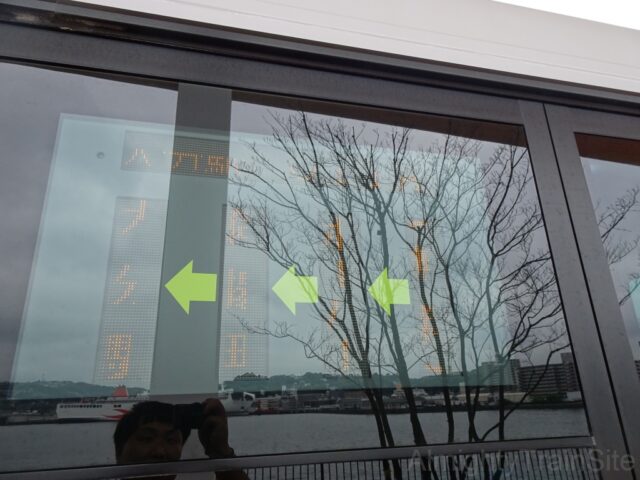

↑車窓ならぬ船窓を撮ってみました。

ホバークラフト特有の動きや海上から眺める大分県沿岸などをご覧ください。

※11月15日公開予定なのでそれ以前にご覧の方は公開までしばらくお待ち下さい。

キャプチャでもご紹介します。

いよいよクッションが膨らんで出発の準備が整いました。

まずはホバークラフト専用の道路を進みます。

これは2009年まで運航されていた時代から使われていたものを使っているそうです。

空港は市街地から離れたところにあるおかげで、使われなくなったホバークラフト用道路が転用されずに残っていたんでしょうね。

名物のドリフト走行ですが、これは動画じゃないと分かりづらいかな?

ちなみに、2009年までのホバークラフトはもっと盛大にドリフトしていたそうで、所要時間も最盛期は25分で結んでいたこともあるようです。

現在のホーバードライブは35分ですから10分長くかかっているわけですが、運航開始したばかりで乗組員の技術習熟が進むまでは余裕をもたせたダイヤにしているんでしょうね。

いよいよ海に出ます。

以前に見た芦ノ湖の水陸両用バスとかは、盛大に水しぶきを上げて水面に入っていましたが、ホバークラフトは僅かに浮いているためか滑るように滑らかに水上へ出ていました。

水上へ出てぐんぐん加速していきます。

ホバークラフト自体は100km/hくらい出せるようですが、GPSを使った速度計測アプリで調べたところ、60km/h程度で航行しているようでした。

ホーバードライブでは80km/h程度を最高速度としているようですが、それから見てもゆっくりめですね。

この日は沖に出るとうねりがあったのでスピードを抑えていたのかもしれません。

これだと高速道路を走るバスより遅いわけですが、ほぼ直線ルートで結べるホバークラフトの航路は30kmほどなのに対して、高速道路を経由すると60km、日出~大分間を一般道経由にしても50km程度あるので、このスピードでもバスより早く到着できるわけですね。

徐々に陸が遠くなっていきます。

一般的な航路は離島と本土だったり、架橋がされていない島同士を結ぶことが多いですが、ホーバードライブは九州本土から出て九州本土へ戻るという航路であり、ずっと陸が見えるのかと思ったら陸が見えない区間も多かったです。

陸は遠くなりましたが、それより水しぶきでガラスが濡れて眺望が悪くなってしまいました。

そして大分港に”上陸”です!

やっぱり揺れるのは揺れますが、一般的な船が大丈夫な人なら大丈夫だと思います。

ここでもホバークラフトを撮影です。

西大分の方は空港と違って海に面して乗り場があるため、陸上走行を楽しむなら大分空港側ですね。

中に1隻のホバークラフトがいました。

ホバークラフトは3隻あって、基本は2隻で運航し、1隻は予備という運用になっているようです。

ちなみに、3隻あるホバークラフトにはそれぞれ愛称があり、「Baien」「Banri」「Tanso」となっています。

由来はいずれも大分県出身の人物名であり、それぞれ三浦梅園、帆足万里、広瀬淡窓からとられているんだとか。

こちら側にもターミナルがあって、雰囲気は空港のターミナルと似ています。

2009年まで走っていたホバークラフトの展示スペースみたいなものもありました。

じっくり見学したいところですが、大分駅行きの連絡バスまで時間がないのでここはチラ見程度です。

ターミナルの前には巨大な駐車場がありました。

どうやらホーバードライブのメインターゲットはマイカー利用者であるらしく、ここに車を置いてホバークラフトに乗ることで早く空港へ行けるということのようです。

大分港(西大分)の場所が市街地から離れていて不便なのがネックかと思っていましたが、マイカー利用者にとってはむしろ駐車場を確保できるというメリットがあるわけですね。

そして、連絡バスはこちらです。

大分交通に委託しているようで、薄くしか写っていませんが行先表示もちゃんとあるようです。

HTという系統番号的なものもあるようですが、無料で利用できるため路線バスとは違います。

無料ということで整理券発行機やICカードリーダーには張り紙をしていました。

ちなみに、この連絡バスは実証運行ということらしく、10月25日までだそうです。

つまりこの記事を公開した時点では運行終了しているわけですが、もしかしたら延長されるかもしれませんので、最新の情報は公式サイトなどをご確認下さい。

個人的にはいくらマイカー組がメインターゲットだとしても、駅への連絡バスは必要だと思いますし、本格運行したほうがいいと思いますけどね。

なお、連絡バスがないという想定で大分港(西大分)のホバークラフト乗り場へのアクセスを考えると、春日浦というバス停が最寄りなので、路線バスでの移動は可能です。

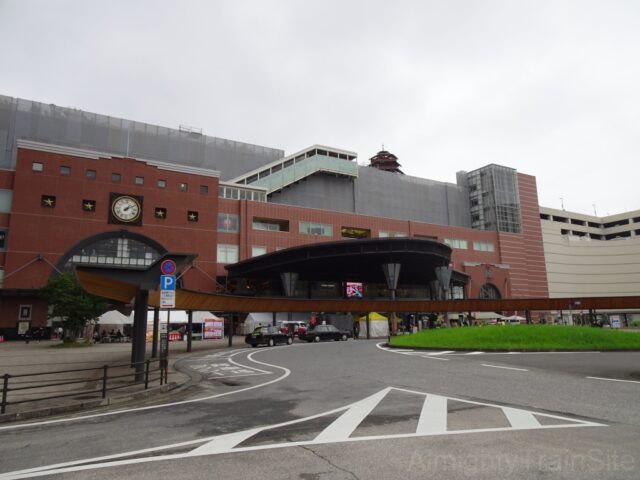

大分駅です。

工事でもあっているのか防音幕が付いていますね。

駅前にはテントが出ていてマルシェイベントのようなことをしていたようでした。

駅前には鶏の像がw

鶏天や中津からあげなど、鶏肉との縁の深い大分県ですが、駅前にまで鎮座しているとはw

フランシスコ・ザビエルの像もありました。

そういえば、大分県の銘菓で「ザビエル」ってありますね。

それではあとは徒歩で金池ターミナルへ移動し、「やまびこ号」に乗車します。

特急バス「やまびこ号」

ここから乗車するのは特急バス「やまびこ号」です。

これもまず解説から入りますと、「やまびこ号」は大分市と熊本市を主に国道57号を経由して結ぶ都市間バスであり、130kmほどというそこそこ長い運行区間ながら高速道路を通らないという特徴があります。

かつてはこういうバスはたくさんあったでしょうし、北海道など鉄道網が貧弱な地域では長距離都市間バスも多くあったりするんですが、「やまびこ号」のすごいところはJR豊肥本線と完全に並行しており、JRでも特急「九州横断特急」を運行しているわけで、高速道路無しで鉄道との競合もあるという条件で令和の時代まで生き残るバス路線というのは貴重だと思います。

これは豊肥本線も線形がいいとは言えず、大半が非電化で単線であるなど、一般道経由のバスでも競争力を持てる条件が揃っているんでしょうね。

所要時間で比較するとJRの「九州横断特急」が大分~熊本間を3時間~3時間20分程度、「やまびこ号」が大分駅最寄りの要町から熊本駅までは4時間弱とさすがに列車の方が早いのですが、「やまびこ号」は通町筋や桜町バスターミナルなど熊本の都心部に近いエリアにもダイレクトアクセス出来る他、熊本空港にも乗り入れるので空港連絡バスとしての役割も持っています。

運行は平日も土休日も1日4往復で、九州産交バスと大分バスが2往復ずつ担当しています。

最盛期は12往復出ていた時期もあるようで、コロナ禍直前までは8往復出ていたそうですが、コロナ禍での減便を経て、現在は1日4往復となっています。

利用は全席自由席であり、予約無しで乗り場へ向かうその場で運賃を支払うという路線バスのような利用方法も可能ですが、各便20席に限り予約も受け付けています。

運行経路は金池ターミナルを出ると大分県庁正門前・大分市役所合同新聞社前・中央通り・要町(大分駅)・米良バイパス入口・戸次・大野インター・竹田温泉花水月・竹田玉木・道の駅すごう・笹倉・宮地駅前・阿蘇駅前・カドリードミニオン前・乙姫ペンション村入口・大津駅南口・阿蘇くまもと空港・益城インター口・東町中央・自衛隊前・熊本県庁前・水前寺公園前・味噌天神・通町筋・熊本桜町バスターミナル・熊本駅と停車します。

なお、大野インターについては大分バス担当便のみ停車します。

また、金池ターミナルは熊本行きのみ停車で、大分行きは県庁正門前で終点となります。

都市間バスということでクローズドドアシステムがあり、金池ターミナル~米良バイパス入口間と熊本駅前~益城インター口間のみの利用はできませんが、戸次~阿蘇くまもと空港間は制限なく乗降可能です。

また、阿蘇くまもと空港についてはややイレギュラーな扱いとなっており、大分行きでは乗車のみとなっており、熊本市内から熊本空港への利用はできませんが、逆の熊本行きでは乗車可能となっており、熊本空港から熊本市内への利用は可能です。

これは大分行きでは熊本市内から空港までの利用者が大勢乗ってしまうと阿蘇や大分方面への利用者が乗れなくなってしまう可能性があるのが、熊本行きでは大分や阿蘇方面からの利用者は既に乗っており、空席を有効活用する観点から乗車を認めているのだと思います。

なお、大分駅からの乗り換えであれば要町を利用するのが便利ですが、今回は全区間乗車したいということで始発の金池ターミナルから乗車していきます。

こちらが金池ターミナルです。

ターミナルとは言いますが、現在は乗り入れ路線が3路線しかなくなっており、交通結節点としての役割は大分駅前の方になるようです。

かつては大分市発着の路線の大半が乗り入れていたそうですが、現在はバスの待機場所としての役割が中心のようですね。

このようにバスがたくさん並んでいますが、大半は回送で大分駅前などへ出てから営業開始するようです。

こうしてみるとまるで営業所みたいですが、営業所としての機能はないようです。

こちらが乗り場です。

3路線しかないこともあって乗り場は1箇所だけで、ちょっと設備が充実した途中バス停といった感じです。

やまびこ号以外には佐伯行きと臼杵行きの2路線がここから出発です。

佐伯~大分間の路線については以前の活動で乗車しましたね。

時刻表です。

3路線しかない上に本数も少なくスッカスカの時刻表ですね。

回送で出入りするバスはひっきりなしなのに、ここから乗れるバスはこれだけなんだから驚きです。

奥には産交バスがいましたが、これが「やまびこ号」になるようです。

九州産交バスで大分へ顔を出す路線は「やまびこ号」だけなので間違いないでしょうw

そして、発車時刻となり、バスは乗り場にやってきました。

自由席であり並んでいたのは私だけだったので余裕で最前列を確保できましたので・・・

↑前面展望をどうぞ!

※11月16日公開予定なのでそれ以前にご覧の方は公開までしばらくお待ち下さい。

例によってキャプチャでもご紹介します。

なお、初の試みとしていわゆる「消しゴムマジック」を使って手すりや案内板といった遮蔽物を消してみました。

なので、動画をご覧の方とは異なる見た目となっている他、AIで補正するという仕組み上、不自然になっている部分もあるかもしれませんが、ご了承下さい。

まずは金池ターミナルから左折し、一旦国道197号に出ます。

その交差点にあるのが大分城址公園で、「府内城」の通称もあります。

市役所や県庁、そして中心地となる中央通りなども経て大分駅に到着します。

しかし、駅前ロータリーには高速バスや特急バスのバス停はなく、少し離れた要町が大分駅の最寄りとなっています。

大分駅からも数百メートル程度ではありますが、駅前ロータリーを経由しつつ停車しないというw

要町までで大方の乗降扱いが終わり、あとは一路熊本へ向けて走り始めます。

まずは国道10号を進み、そのまま県道21号へと入っていきます。

加納西交差点より県道56号に左折していきます。

このあたりに米良バイパス入口バス停があります。

しばらくすると道路は高架となります。

2010年までは有料道路だったそうで、今は無料開放され「米良バイパス」と呼ばれています。

大分米良インターチェンジを過ぎると国道10号との重用区間となります。

インターチェンジから現道への間は国道指定されているということですね。

その間にはトンネルもあるので、国道に指定した方が予算面で有利だったという事情もありそうです。

現道と合流して大野川を渡ります。

その先に戸次バス停があります。

ここまでは「やまびこ号」以外にも大分駅方面へのバスが出ていますが、「やまびこ号」が米良バイパスを通るのに大して、一般路線は現道をひたすら進みます。

そしてまたトンネルです。

このあたりは高速道路があまり整備されていない分、一般道の規格が高くなっているんでしょうか。

犬飼インターチェンジから先は中九州道と案内され、自動車専用道路となります。

事実上の高速道路と言ってもいいですが、通行料は無料であり、扱いとしては国道のバイパスです。

この巨大な切り通しや跨道橋なんかは高速道路っぽいです。

この区間にある大野インターバス停は前述の通り大分バス担当便のみ停車となっており、今回は九州産交バスの担当便なので通過となります。

竹田市街では竹田温泉花水月と竹田玉来の2箇所に停車します。

前者は同名の温泉施設の前、後者は玉来地区のバス停ですが、豊後竹田駅は素通りですw

市街地を離れてしばらく走ると休憩地点でもある「道の駅すごう」です。

ちなみに、「すごう」は漢字では「菅生」と書きますが、豊後大野市内に「菅尾」という駅があって紛らわしいためにひらがななんでしょうか。

ここでは30分間の休憩があります。

ここでももちろんバスを撮ります。

そういえばこの車種は「ユニバース」といいまして、韓国の現代自動車製のバスです。

一時期は旺盛なインバウンド需要に応えるべく観光バス需要が急増し、国内メーカーのバスの納期が伸びていたことや国内メーカーより割安だったこともあって多くの事業者で導入されましたが、故障が多かったとかで早期に廃車される事例が多く発生したとか、あまりいい噂は聞かないイメージです。

安物買いの銭失いとはまさにこのことでしょうか。

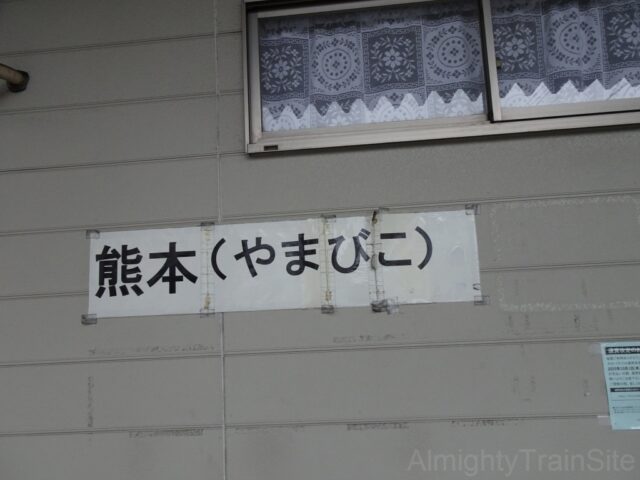

そうそう、ユニバースといえばこの札による行先表示ですね。

本来は観光バス用の車両が繁忙期の増便で高速バスに使われるといった場合には見なくもないですが、ユニバースの場合は一般的な行先表示器を装備しない例が多いんですよね。

安さを武器に日本市場に乗り込んできた部分もあるので、これもコストカットなんでしょうか。

バス停です。

そう、ここは休憩地点というだけでなく、バス停でもあるのでここで乗降も可能です。

到着時はまずここで降りる人を降ろし、それから休憩の人を降ろすということで乗降客を区別しているようでした。

予約無しでも乗れますし、休憩に紛れて降りてしまえばタダ乗りできてしまうのではないかという懸念もありますが、そのへんは信用乗車的なやり方でもあるのかもしれません。

でも、のんびりし過ぎて乗り遅れたりすると、悪意はなくとも結果的に無賃乗車になってしまいますよね。

一応到着時と出発時に人数確認をしていたので、降車客以外で戻っていない人がいることは把握できるようになっているんでしょうが、路線バスという性質上、基本的には待つことはしないんでしょう。

時刻表です。

乗り入れているのは「やまびこ号」だけで、上下4本ずつとなります。

その他に大野竹田バスによる甘橡線という路線バスが近くを通っているため、それを使えば豊後竹田駅へアクセスできます。

こちらは運賃改定のお知らせでした。

改定=値上げという例に漏れず、これも値上げするという内容ですが、この御時世なら仕方ないですね。

こちらが道の駅の施設です。

地元の産品を中心とした売店があるなど、よくある道の駅という感じです。

レストランもあり、「やまびこ号」も便によっては乗車中に昼食を食べるような時間帯になることもあるので、ここで食事もありですが、休憩時間は30分なのでレストランで食事するのはちょっと慌ただしいかな?

そこへもう1台バスがやってきました。

これは対向の大分行きの「やまびこ号」で、大分バスの担当便です。

ちょうど上下のバスがここですれ違うダイヤなんですね。

そして、私の手元にはソフトクリームがw

地元名産のトウモロコシを使ったソフトクリームとのことで、ご当地に弱い私は思わず注文w

食事をするような時間ではないものの、少し小腹も空いていましたしね。

そして、車内に戻りました。

旅のお供に買ったのは「つぶらなカボス」です。

大分県名産のカボスを使ったドリンクで、最近は郵便局でも売っていたりするので、地元でなくてもご存知の方もいると思います。

酸味が効いたさわやかな味わいです。

それでは発車時刻となりまして、再びバスは動き出します。

引き続き国道57号ですが、なだらかなワインディングロードを進んでいる間に熊本県に入っていきます。

熊本県に入ると笹倉というバス停がありますが、小さな集落があるだけの地点です。

ですが、このあたりに「やまびこ号」の他に公共交通機関はなく、地元住民向けのデマンド交通的なものがあるだけなので、地元住民以外が利用できる唯一の公共交通機関が「やまびこ号」なんですよね。

しばらく進むと道は一気に険しくなります。

急カーブが連続する下り坂となり、阿蘇盆地へ一気にかけ下っていきます。

豊肥本線も宮地~波野間は大きく迂回して勾配を緩和するルートを選んでいるわけですが、道路においてもここは難所なんですね。

そういえば、大体半年ほど前には豊肥本線を「あそぼーい!」で乗車しましたが、今度は同じルートをバスで辿っているんだから面白いです。

絵に書いたような山道ですね。

乗り物酔いをしてしまう人はここが正念場かもしれません。

阿蘇市の市街地に入りました。

まわりは普通に街が広がっていますが、火山のど真ん中なんですよね。

阿蘇盆地はカルデラ地形ですが、カルデラの中に街があるというのは世界的に見ても珍しいんだとか。

宮地駅にも立ち寄って阿蘇駅を目指します。

阿蘇駅です。

ここは国道を外れて駅前まで乗り入れていましたが、阿蘇観光の中心地というだけあって大勢の利用者がいました。

さすがに満席ではないものの、7割か8割くらいの席は埋まったのではないでしょうか?

豊肥本線でも阿蘇あたりまでは混み合いますからね。

その先もカルデラの中を進み、その間にカドリードミニオンと乙姫ペンション村入口に停車しつつ阿蘇盆地を過ぎていきます。

阿蘇西インターチェンジから再び自動車専用道路です。

ここも国道57号の一部ですが、現道は豊肥本線に沿って立野を通るルートとなっています。

これは熊本地震で被災し、災害復旧事業として阿蘇西インターチェンジ~大津インターチェンジ間が整備されました。

このためこの区間は北側復旧道路とも呼ばれています。

余談ですが、実は「やまびこ号」に乗るのはこれが2回目であり、以前は宮地駅から熊本まで利用しました。

ブログ開設前でしたので記事にはしていませんが、この当時は熊本地震より前でしたから北側復旧道路は存在せず、立野のあたりを通っていました。

立野付近は景色が良かったと覚えていますが、今では楽しめなくなりました。

まあ、鉄道の世界でも高速化すると景色が犠牲になるのはよくある話ですね。

二重峠トンネルです。

2つトンネルが並んでいるので、将来的に4車線化することを見越しているのかと思ったら右側は避難坑のようです。

大津インターチェンジで自動車専用道路は終わりです。

あとは終点まで一般道だけとなります。

国道57号の現道に入りました。

片側2車線以上ある大通りとなっており、交通量も多いです。

阿蘇方面からの交通に加えて、熊本都市圏に入っているのでローカルな交通も混じって混雑しているようでした。

大津駅です。

正式には肥後大津駅ですが、バス停名は大津駅となっているようです。

大津駅というと滋賀県にありますが、熊本県民にとっては大津駅といえばここなんでしょう。

ここで降りる人もいくらかいましたが、JR豊肥本線へ乗り継いで熊本駅へショートカットしようという人たちなんですかね。

確かに熊本~肥後大津間は本数も多いですし、電車に乗り換えたほうが早く着けるかもしれませんね。

ちなみに、「やまびこ号」が定刻通り大津駅に到着した場合、5分後に熊本行きの電車があり、それに乗り換えると定刻基準で20分早く熊本駅へ着けるようです。

渋滞による遅延も加味すればもっと差は広がるかもしれませんね。

登坂車線まで出てきて、本当に空港に向かっているのか心配になりますが、熊本空港も結構町外れにありますよね。

まあ、半島の先っぽにある大分よりはマシかもしれませんがw

熊本空港です。

ここで降りる人もチラホラいましたが、乗る人はいないようです。

実はここまで来る間に渋滞にはまって遅延しており、空港始発の熊本市内行きのバスと同時になってしまったのです。

無線で打ち合わせた結果、熊本市内への利用者は空港始発のバスで全員乗せきれるという判断になって、「やまびこ号」は乗車扱い無しとなりました。

空港始発のバスでは積み残しが出る場合だけ「やまびこ号」にも誘導するというスタイルなんでしょうか。

その先は県道36号を進みます。

途中で益城熊本空港インターチェンジがあり、益城インター口バス停があります。

実は「ひのくに号」など、益城熊本空港インターチェンジを利用する高速バスもここから先は重複して走るようになり、停車するバス停も「やまびこ号」と同じとなります。

益城インター口、東町中央、自衛隊前、熊本県庁前と停車していき、水前寺公園交差点からは熊本市電とも並走していきます。

熊本市街では水前寺公園前、味噌天神、通町筋と停車していき、桜町バスターミナルに差し掛かります。

ここで降りる人が最も多く、やっぱり熊本のターミナルですね。

実は今宵の宿は桜町バスターミナルの近くにとっているんですが、全区間乗車したいということで終点の熊本駅まで乗っていきます。

熊本駅はロータリーには入らずに路上のバス停で降車扱いでした。

終点の熊本駅に到着!

大分からは遅延も入れると4時間半ほどの乗車となりました。

ここからはホテルがある桜町バスターミナルのあたりまで移動ですが、市電を使いました。

久々の乗車でしたが、混み合っていて撮影もしていないのでレポートは割愛w

こちらが桜町バスターミナルです。

かつては交通センターと呼ばれていて、その頃にも訪れているんですが、当時からすると本当に同じ施設かと疑いたくなるほどの変貌ぶりです。

夕飯に頂いたのは熊本名物「あか牛丼」です。

本来は阿蘇の名物であり、以前の旅でも食べましたが、実は熊本市内でも食べられるお店があるんです。

やっぱり何度食べても美味しいですね。

新市街のアーケードを見つつホテルへ向かいました。

昨晩の寝不足もあるので、ホテルへ向かったら機材の充電や入浴などをテキパキこなしてさっさと寝ました。

「やまびこ号」でも爆睡になるかと思ったら、景色が楽しかったためか意外と寝ることはなく乗車していたんですよね。

といったところで1日目は以上となります。

今日はまだ前哨戦という感じの活動内容でしたが、明日からいよいよ廃止路線へのさよなら乗車に入っていきますのでお楽しみに!

2日目以降は別記事として追ってレポートしますので、公開までしばらくお待ち下さい。

あわせて読みたい関連記事

- 西日本乗りバス旅2024(4日目/ひこぼしライン)

- 「花咲くあたみ満喫号」で行く熱海・箱根の旅(2日目)

- 関西で乗り鉄・乗りバス旅

- 【乗車記】大宮駅西口循環線(与野本町先回り)

- 関西遠征2023 第2弾(4日目/最終日)