中部・関西乗りバス・乗り鉄旅の2日目です。

なお、1日目をご覧になっていない方はそちらから先にご覧になることをお勧めします。

また、この活動は9月前半であり、記事中の記述は当時のものとしてご覧下さい。

本日の行程

2日目となる今日は長野地区の乗りバスとなります。

内容としては廃止の発表が出ているアルピコ交通の県道戸隠線、新町大原橋線、篠ノ井新町線と長電バスの牟礼線に乗車するのがメインであり、活動終了後は翌日の活動に備えて北陸新幹線で富山へ移動します。

行程としてはまずは長野駅近くの長野バスターミナルから県道戸隠線で戸隠中社へ、折返しは別経路となるループ橋経由戸隠線で長野バスターミナルへ戻り小休止です。

その後は長電バスの牟礼線に乗って飯綱営業所まで行ったら牟礼駅まで徒歩で移動後、北しなの線で長野駅に戻ります。

最後は新町大原橋線で八幡平まで行き、篠ノ井新町線で折り返して篠ノ井駅へ向かったらこの日の活動は終了です。

あとは篠ノ井線と北陸新幹線を乗り継いで富山へ向かってゴールとなります。

最後の移動部分は実は当初から計画していたものではなく、急遽変更となったものですが、その詳細については記事中で解説していきます。

アルピコ交通73系統県道戸隠線

それではまずは県道戸隠線です。

この路線は長野バスターミナルと戸隠中社を結ぶ路線ですが、経路違いでループ橋経由というのも運行されています。

県道戸隠線は県道76号長野戸隠線経由、ループ橋経由戸隠線は県道506号戸隠高原浅川線を主な経路としており、県道506号には2箇所のループ橋があることが路線名の由来となっています。

歴史的には県道76号が長野市中心部と戸隠を結ぶ最初のルートとして整備されたものの、長野オリンピックを契機に現在の県道506号となる「戸隠バードライン」が整備され、こちらはよく整備された道路なのに対して、県道76号は狭隘箇所が多く残るという状況となり、「戸隠バードライン」の無料開放後は戸隠地区へのアクセスは県道506号がメインルートとなったようです。

そうして戸隠への主力路線としてはループ橋経由の70系統が主力となっていきますが、県道経由の73系統も沿線住民の足として運行が続けられ、同じ区間にルート違いの2つの路線が運行されることとなりました。

更には2025年からは観光輸送に特化した特急バスの運行も始まるなど、戸隠は長野県でも人気の観光地の1つではあるんですが、そのうち多くの狭隘区間を抱える県道戸隠線については2025年9月末での廃止が発表されています。

廃止直前の平日ダイヤでは73系統県道戸隠線が戸隠行きが1日7本、長野行きが1日6本であり、70系統ループ橋経由戸隠線は戸隠行きが1日5本、長野行きが1日5本となっており、意外にも廃止される県道戸隠線の方が本数が多いんですよね。

今のところ存続する70系統についてダイヤ改正の話はないので、県道戸隠線がなくなる分をループ橋経由戸隠線を増便するということはしないようです。

一方で観光向けの特急バスは1日9往復が設定されているので、観光利用はこちらに集約し、ローカル輸送向けとしてループ橋経由戸隠線を走らせるという感じなんでしょうか。

というわけで始発となる長野バスターミナルにやってきました。

バスターミナルとはいいますが、乗り場は路上にありまして、バスターミナル内は待合室や飲食店などの機能のみとなっているようです。

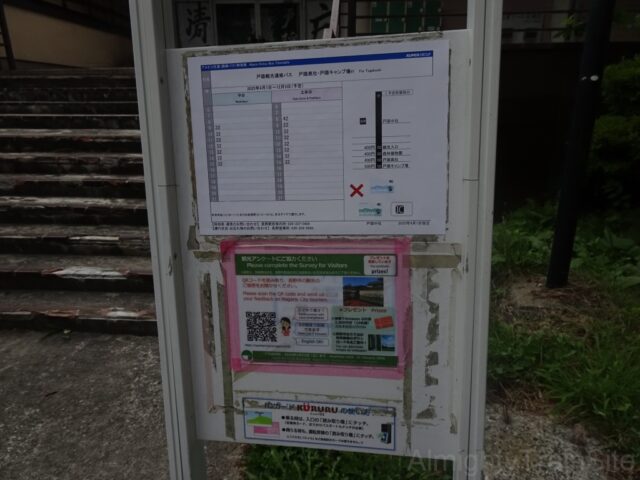

時刻表です。

ちょうど県道戸隠線とループ橋経由戸隠線の2つが並んでいましたが、このように県道経由の方が本数が多いんですよね。

ちなみに、70系統については実際は5本あるんですが、そのうちの2本は長野バスターミナルではなくて長野駅が始発なのでここには載っていません。

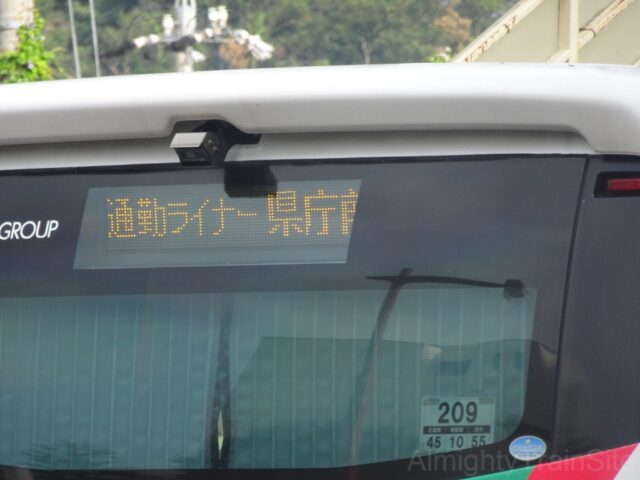

跡はバスを待つ間に適当に撮りバスですが、何気なく撮ったこの高速バスは・・・

通勤ライナーだそうです。

バスではあまり見ない表示ですが、松代から長野市中心部まで運行されているようです。

そういえば、屋代線廃止のときに通勤向けライナーを設定するといった話がありましたが、これがそうみたいですね。

結局長野バスターミナルで待っていたのは私だけのようで、無事にマニア席を確保し、前面展望を!・・・と行きたかったのですが、録画開始ボタンを押したはずが押していなかったという凡ミスにより撮れておらずw

↑代わりにといってはなんですが、他の方が撮影された県道戸隠線の前面展望動画がYouTubeに投稿されていましたので紹介しておきます。

撮影は4年前のようですが、私が現地で見た光景とそう大きな違いはなかったと思います。

なので乗車レポートはテキストオンリーで進むことになりますが、ご了承下さい。

最初は私の1人だけだった車内も長野駅から大勢乗ってきて車内は座席の大半が埋まる程度には混み合ってきました。

多くが観光客のようで、平日でも戸隠を目指す観光客は一定数いるようです。

その後は長野市の市街地を走行し小まめに乗降があるようでした。

時間的にはまだ通勤客もいる時間帯であり、市街地で通勤組を降ろしたらあとは観光客ばかりとなりました。

善光寺のあたりを過ぎると市街地も途切れ始め、車内も落ち着いた雰囲気となりました。

市街地が途切れると道も狭くなり始め、山の中を走る場面に移っていきますが、近くで工事でもあっているのか大型ダンプカーがやってきて道を譲り合う場面もありました。

いよいよ山間部の走行となり、噂に違わぬ狭隘区間が現れますが、沿道でバスを撮影しているファンもいました。

狭い道を大型バスが走る光景は絵になりますし、しかも山間部となればなおさら絵になりますよね。

私も余裕があれば沿道での撮影もしたかったですが、山間部となるとアクセス手段の問題がありますし、バス停から徒歩だと乗車するバスは撮れないため現地で数時間は待ちぼうけという問題もありますしね。

あと、少し道が広くなったところで停車すると、対向のバスを待つというアナウンスがありました。

どうやら無線で現在位置を教え合い、すれ違い場所を打ち合わせているようでした。

確かに乗用車とのすれ違いでさえ難儀する道幅しかないところがほとんどなので、バス同士のすれ違いが出来る箇所は限られるでしょうしね。

さながら鉄道の信号場のような感じで対向のバスがやって来るとこちらも出発です。

戸隠といえばそばということで、蕎麦屋の看板なんかも見えたら戸隠地区に入っていきます。

ここでループ橋経由となる県道506号が合流してくると道も広くなり、少なくとも離合には難儀しない程度になりました。

戸隠支所では一旦敷地内に乗り入れているようでしたが、ここでは乗降はなく終点の戸隠中社に到着します。

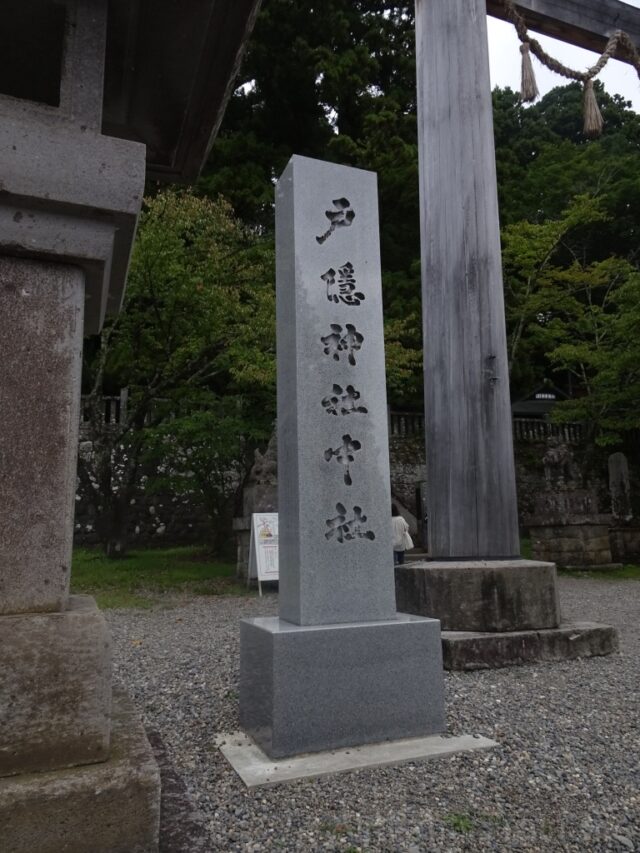

終点の戸隠中社に到着です。

まだ幕を出したままにしてくれているのですかさず撮影です。

観光客が多いということで、乗り慣れていない人も多く運賃支払いに手こずったりしていて客扱いに時間がかかっているようでした。

バス停の看板です。

県道戸隠線としてはここが終点ですが、奥社・キャンプ場やスキー場へ向かうバスもあるため、ここから乗車することも出来ます。

実は戸隠神社と一口に言っても奥社・中社・宝光社・九頭龍社・火之御子社の5つの神社からなっており、全てを参拝する場合は路線バスでの移動が便利ですね。

余談ですが、戸隠という地名は日本神話の天の岩戸開き神話に関連しており、弟の素行の悪さに困った太陽神の天照大神は岩戸に隠れてしまい、結果世界から光がなくなり真っ暗闇となってしまったものの、困った神々が話し合い、岩戸の前で歌や踊りを繰り広げることで天照大神の興味を引き、天照大神が少し岩戸を開いたところを、手力雄命が岩戸を押し開き天照大神を外へ連れ出したという話です。

このときの岩戸が下界に落ちて戸隠山になったという説や、手力雄命の子孫がこの地に移入したという説もあるようです。

元々は戸隠村という村でしたが、現在は長野市に編入されて長野市の一部となっています。

これだけ山を登ってきたのにまだ長野市内だなんて驚きですよね。

時刻表です。

こちらは戸隠地区内の周遊用の便となっており、長野駅からやってくる特急バスは戸隠地区内のみの利用はできないクローズドドアシステムが採用されています。

一方、こちらは長野駅方面の時刻表です。

乗ってきた73系統県道戸隠線、70系統ループ橋経由戸隠線、特急バスに加えて戸隠地区内のシャトル便というラインナップですが、特急バスとシャトル便が最も本数が多いあたり、観光利用が中心だというのが分かりますね。

先ほど乗ってきたバスが引き返してきました。

この先に転回場があるようですね。

高速バスタイプの車両も来ましたが、これは特急バスですかね。

おそらく長野から走ってきたやつが次の運行までの間、車庫で待機するのでしょう。

それでは折返しのバスまで時間もあるので、戸隠中社を参拝していくとしましょう。

最近は乗りバスついでの参拝というパターンが増えている気もしますが、ここは旅の安全でもお祈りしていきましょう。

それでは石段を登って本殿へ向かいましょう。

この手の山の中にある神社は階段が多い事が多いですが、果たして・・・

更に階段が・・・

とはいえ、ここまで来たら頑張って登ります。

そして本殿です。

階段はあれで最後だったようで想像よりは少なかったですが、それでも息が上がってしまいました。

やっぱり運動不足ですねぇw

御神木なんでしょうか。

立派なものですね。

自然と畏敬の念を抱きます。

脇には小さな滝もありました。

原始的な神道は大木や滝といった自然物への崇拝から始まったとも聞きますが、それを踏まえるとここに神社があるのは必然と言えそうです。

参拝を済ませたらバス停へ戻ります。

帰りは廃止の発表はないループ橋経由の便なので単なる移動という感もありますが、意外と観光客がバス停に集まり始めていたので、早めに並ぶことにしました。

流石に座れないことはないと思いますが、することもないので並んでおきます。

待っていると高速バスタイプの車両がきました。

実は私が乗るループ橋経由戸隠線の前には特急バスがありますから、それがこの先で転回してきてやってくるのでしょう。

最初は私の後ろに並んでいる観光客たちは皆特急バスを待っているのだろうと思っていたのですが、特急バスがやって来るもまさかの誰も乗らないw

この特急バスは予約制となっており、路線バスではないためかICカードにも非対応である上、運賃も県道戸隠線やループ橋経由戸隠線が1350円なのに対して、特急バスは2000円と650円も高いんですよね。

確かに予約できて着席が保証されている点や、高速バス仕様なのでリクライニングシートだったり、大型の手荷物もトランクに収納できるなどのメリットはありますが、だとしてもこれだけ価格差があると一般路線でいいやってなりますよね。

アルピコ交通では県道戸隠線やループ橋経由戸隠線は地元住民のための路線であり、観光客は極力特急バスに乗ってほしいということなのか、一般路線の時刻表には地元の方に席を譲ってほしいようなことを書いていたりもしますが、それだったらもう少し価格差を減らさないと観光客も一般路線バスを利用し続けると思いますけどね。

そして、ループ橋経由戸隠線がやってきて全員がそのバスに吸い込まれていきました。

ここで乗車するバスを撮影し忘れるというミスを暴露しつつ乗車です。

マニア席がないタイプのバスだったため前面展望もなしで長野駅まで向かいます。

ループ橋経由という名前の通り、2箇所のループ橋を通りますが、それも分かりやすい写真が撮れなかったので割愛w

せめて降りたタイミングでの撮影ですが、幕は綺麗に写っていないというw

まあ、こちらは今後も運行されますし、おそらく特急バスと同じ経路でしょうから今度は特急バスで戸隠へ行く機会があるときの楽しみにしておきましょう。

あとは長電バスの牟礼線ですが、その前に時間があるので長野バスターミナルを見ていきましょう。

長野には何度も来ていますが、長野バスターミナルって来たことがなかったんですよね。

こちらはバスの待機場所となっているようで、頻繁にバスの出入りがありました。

こちらがターミナルの建物です。

意外に立派な建物ですが、バスターミナルとして使われているスペースは意外と少なく、大半はオフィスや貸会議場などとなっており、バスターミナルとしての機能は1階部分に集約されているようです。

待合室もありました。

他に飲食店などもあり、バス待ちをするのに必要なものはおおむね揃っているようですが、最近は乗り入れる路線が減少しており、長野駅からはやや離れているなどアクセスの悪さもあって利用者は少ないようです。

確かに今朝の県道戸隠線でもターミナルからの乗車は私だけで、残りの乗客は皆長野駅からの乗車でしたね。

そうなると遠からず廃止されるのではという危惧もありますが、バスの待機場所としての機能は長野駅前のロータリーだけでは不足でしょうから、待機場所として活用され続けることになりそうです。

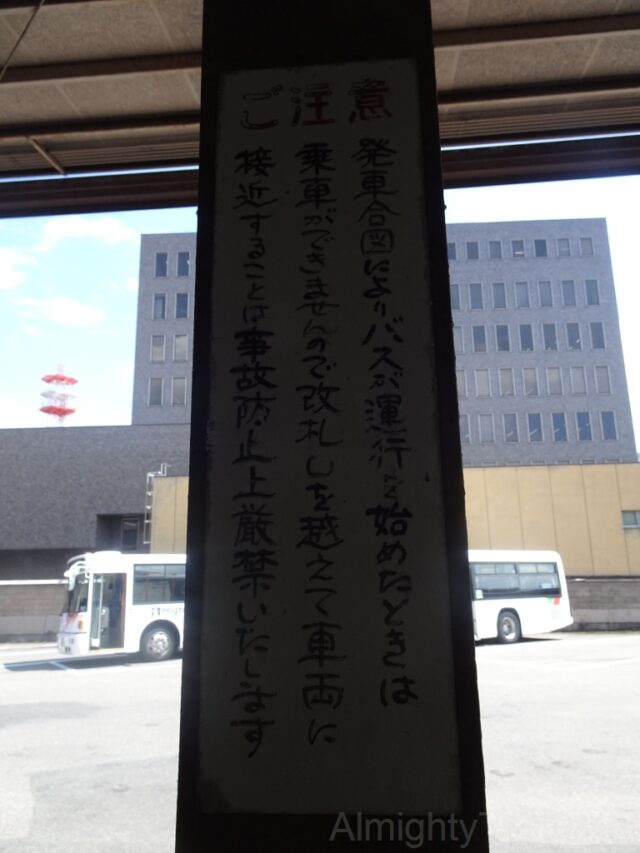

かつて使われていた構内の乗り場には、バスの発着はないという案内の張り紙がされていました。

ただ、立入禁止ではないようなので行ってみることにします。

昭和レトロな雰囲気が残る空間となっていました。

昔のバスターミナルってこうでしたよねぇ。

2020年までここを発着するバスもあったようですが、今は待機場所としてのみ使われているようです。

ところで、バスターミナルについて規定する法律として「自動車ターミナル法」というのがあるんですが、これによるとバスターミナル(条文では自動車ターミナル)の定義として、「旅客の乗降又は貨物の積卸しのため、自動車運送事業の事業用自動車を同時に2両以上停留させることを目的として設置した施設であつて、道路の路面その他一般交通の用に供する場所を停留場所として使用するもの以外のもの」と示されており、ざっくり言えばバスやトラックを2台以上停車できて、路上に設置したものではないものがバスターミナルですよって言っているわけです。

長野バスターミナルの場合、構内の乗り場は廃止されており、路上の乗り場のみが残っているので、「道路の路面その他一般交通の用に供する場所を停留場所として使用するもの以外のもの」という部分を満たせず、現在は法的にはバスターミナルではないことになります。

それでは駅へ戻ろうと歩いているとキュービックがやってきました!

首都圏ではもはや見られないレア車種ですよね。

駅へ戻ったらここでお昼ごはん!

昨日は昼食との被りという理由で見送った信州そばを頂きました。

といったところで戸隠編は以上で、ここからは長電バス牟礼線に乗っていきます。

長電バス55系統牟礼線

ここからは長電バスの55系統牟礼線に乗車していきます。

この日の活動では唯一の長電バスですが、これも2025年9月末での廃止が発表されている路線の1つです。

まずは解説から入りますと、この路線は長野駅と飯綱営業所を結ぶもので、飯綱町と長野市を結ぶ路線となっています。

大まかに見るとしなの鉄道北しなの線と並行するルートではありますが、おおむね旧北国街道に沿ったルートとなっており、鉄道が経由しない地点を結ぶ役割を持っています。

運行形態としては長野駅と飯綱営業所を走破する55系統と、見晴~飯綱営業所のみを走る155系統の2種類があり、今回は全区間走破する55系統に乗っていきます。

そんな牟礼線ですが、前述の通り2025年9月末での廃止が決まっています。

廃止直前のダイヤでは土日の運行はなく、平日のみの運行となっており、全区間を走るのは1日7.5往復となっています。

廃止の理由としては飯綱町から長野市内へは鉄道の利用が多く、バスの利用者が少なかったことが挙げられており、昨今のバス運転士不足の情勢もあり、廃止の対象として上がったようです。

飯綱町としては元々長野市への往来は鉄道メインだったこともあってかそれほど大きな問題になっているわけではなさそうですが、長野市内直通のバスが廃止されるというのは1つの転換点と言えるかもしれませんね。

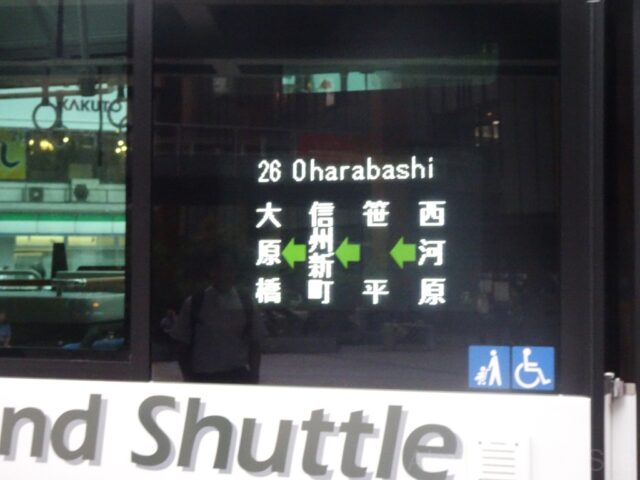

長野駅前で適当に撮りバスしているとこれがいました。

このタイプだとマニア席はないですが、牟礼線には充当されませんようにw

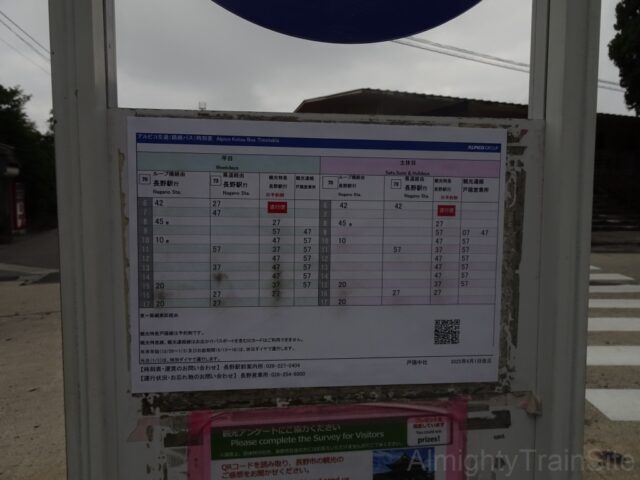

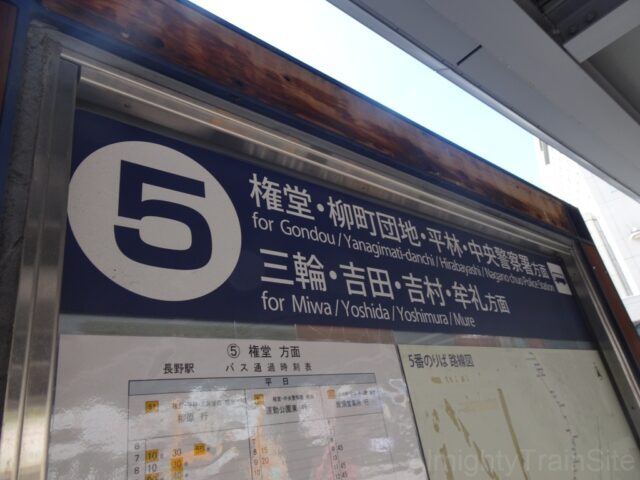

牟礼線はこの5番乗り場から出発です。

基本的には乗り場の番号と系統番号の十の位を一致させるようにしているみたいですね。

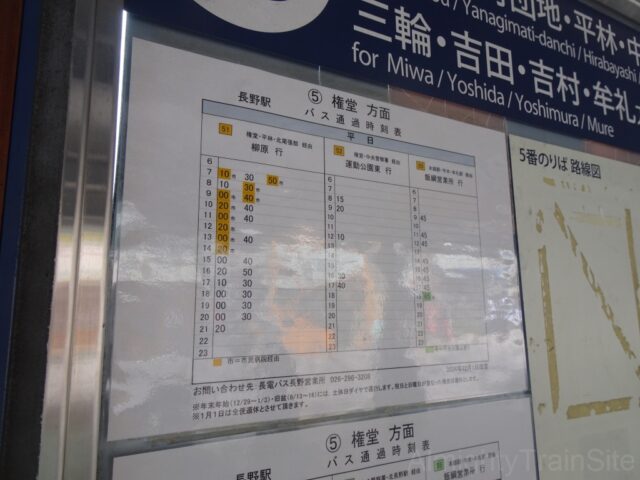

時刻表です。

主力は柳原行きの51系統のようですが3本の系統が重複する区間では最大で1時間あたり4本走る時間帯もありますし、地方都市にしては頑張っているダイヤだと思います。

ただ、牟礼線廃止後は長野市街の区間を代替する系統が設定されるのかどうかは不明であり、設定されないとしたら重複区間でも実質減便といえそうです。

そしてバスがやってきました。

これはマニア席があるタイプですので当たりですね。

幕が出たところでもう1枚

行先表示は牟礼と表示されており、飯綱営業所の名前はありませんが、本当の終点ではなくて大まかな行先を表示するやり方は西鉄バスでも見られますね。

今度は無事にマニア席を確保できましたので・・・

↑前面展望をどうぞ!

※10月11日公開予定なので、それ以前にご覧の方は公開までしばらくお待ち下さい。

意外と乗客が多いですが、多くは高齢者のようで、まさしく生活の足として使われているようです。

キャプチャでもご紹介していきます。

まずは長野市内の繁華街を進みます。

すぐに右折して北国街道に入っていきます。

長野市中心部ではよく整備された道路となっており、歴史ある街道の面影はありません。

国道19号を経て長野大通りへ入ります。

この地下には長野電鉄の線路が通っており、長野の地下鉄なんて言われたりしますね。

善光寺下駅から右折して再び北国街道に復帰します。

この間は長野市役所を経由するために北国街道を外れるルート取りなんですかね。

三輪バス停の先を左折で本郷駅に差し掛かります。

ここまで来ると長野電鉄は地上へ顔を出し、踏切での交差となります。

ちょうど列車が通過する場面に遭遇しました。

だいぶ郊外まで出てきました。

のどかな景色とまでは行きませんが、古くからのお店が残っていたりと、いい雰囲気ですね。

吉田から先は県道60号を進みます。

概ね旧北国街道に重なり、かつては国道だった時期もあるそうですが、このように狭い箇所も残っています。

なお、現在はバイパスが開通しており、そちらがメインルートとなっているようですが、Googleマップでは旧道も県道として表示されているので、新道も旧道も共に県道指定されているのでしょう。

小刻みに道幅が変わるあたり、拡張できるところから順次拡張していった結果なんでしょうかw

対向車が登場!

相手が軽自動車でも難儀する道幅です。

今朝乗った県道戸隠線でも見た場面ですが、こちらは山間部ではなくて市街地な分、交通量も多く運転は大変そうでした。

狭い上に曲がりくねっているなど、教習所のS字コースのような場所もありました。

現在は旧道となっており、拡張の必要性が薄いこともあって放置されているんでしょうが、こんなところをバスが走っていたんだからすごいですよね。

またしても対向車!

地元の人は慣れているんでしょうが、運転が苦手な人はバスが廃止されてホッとしているかもしれませんね。

少し広い道路に出ました。

旧北国街道から県道60号の現道に出たのです。

その後は軽い山越えもありつつ牟礼地区へ向かいます。

道路沿いに建物が立ち並ぶこのあたりが牟礼地区の中心部のようです。

そこが牟礼駅です。

このあとはしなの鉄道で長野駅へ戻るのでここで降りた方が便利ですが、どうせ列車までは時間があるし、せっかくなので終点の飯綱営業所まで乗っていきます。

ここで私以外の乗客がいなくなり、牟礼駅からは私の貸切となりました。

突き当りを右折して北しなの線のガードを潜ります。

付近のバス停名はそのまま「牟礼ガード下」です。

ここが狭い上に交通量も意外とありなかなか進めないでいました。

ガードを過ぎると飯綱町役場を経由してから国道18号に出ます。

現代の北国街道といえる道路であり、この地域の主要国道と言えますね。

国道に入ってすぐに飯綱営業所に到着です。

牟礼駅からだと結構長かった気がしますが、実は飯綱営業所と牟礼駅はそんなに離れておらず、バスはかなり遠回りしていることになります。

間に北しなの線の線路があることもありますが、飯綱町役場を経由するために遠回りな経路となっているのでしょう。

こちらが営業所です。

バスが沢山ですが、半分ほどはワゴン車となっており、路線バスよりも乗合タクシー的な路線が主力になっているようですね。

乗ってきたバスはこちら

まだ幕を出していますが、飯綱営業所行きの表示になっていますね。

まあ、牟礼地区に入ってから牟礼行きと表示したらかえって誤解の元ですし、どこかで表示を切り替えているんでしょうね。

それでは徒歩で牟礼駅に向かいます。

バスだと牟礼駅から飯綱営業所までは時刻表上では8分かかることになっていますが、徒歩で向かう場合は550mほどの道のりであり、やはり徒歩8分ほどとなります。

飯綱営業所でタッチの差でバスに乗り遅れても、牟礼駅まで走ればワンチャンありますねw

牟礼駅入口交差点の看板です。

飯綱町とも併記されていますが、2005年までは牟礼村という村だったので、現町名を併記しているのかもしれません。

JAの建物ですが、さくらんぼをPRしていました。

他に信州りんごの名産地でもあるそうですよ。

それではあとは牟礼駅へ向かいます。

牟礼駅にて

ここからは牟礼駅のご紹介となります。

列車を待つ間に駅を見るとともに、その間に牟礼線の長野行きのバスがちょうどやってくるので、それも撮影したいと思います。

牟礼線の時刻表です。

今のところ廃止のお知らせなどはないようです。

隣にあるiバスのバス停です。

iバスは町営バスであり、デマンド交通が中心ですが、その中でもiバスコネクトは観光客向けの路線であるらしく、定時運行となっていて予約不要で乗車でき、牟礼駅を起点に町内の観光地を結んでいるようです。

デマンド交通になると住民以外の利用のハードルが上がってしまう問題がありますが、観光客向けの路線は定時運行とするのはいいやり方だと思います。

こちらが時刻表です。

本数は多いとは言いかねますが、しっかり観光客向けの公共交通を整備しているのは評価できますね。

こちらは地元住民向けのiバスです。

元々は長電バスの路線だったようですが、現在はiバスとして運行しているようです。

牟礼線の廃止で飯綱町からは長電バスの直営路線は全廃されるのかと思ったら、国道線という黒姫駅と飯綱病院を結ぶ路線が長電バスの直営で残っているので、牟礼線廃止後は唯一の長電バスの直営路線となりそうです。

なお、運行が朝夕のみのように見えますが、実は朝夕は定時運行として一般の路線バスのように予約無しで利用でき、日中は事前登録が必要なデマンド交通として運行する形になっているようです。

駅前ロータリーです。

バス乗り場は1箇所だけで、残りは送迎マイカー向けの駐車場となっているようです。

↑ここで北しなの線の列車がやってきました。

これは長野とは反対方向の妙高高原行きなので見送りですが、改札外から撮っているのはこのあと牟礼線のバスが来るため、まだ入場できなかったのです。

牟礼線のバスがやってきました。

ここで時間調整するようなのでじっくり撮影できました。

↑発車は動画で

それでは今度は駅を見ていきましょう。

味のある木造駅舎ですね。

なんと大正時代に作られた駅舎が残っているそうです。

顔出しパネルがありました。

還暦を祝うような内容になっているのですが、牟礼駅や飯綱町が今年60周年になる何かがあるというわけでもなさそうで、不思議に思っていると、牟礼を語呂合わせして6(む)0(れ)ってことみたいでしたw

庇部分の木材も綺麗でした。

しっかり手入れされているようですね。

レトロな郵便ポストもありました。

雰囲気づくりであえて設置しているんでしょうか。

出札と集改札がまとめられている昔ながらの構造ですね。

JR時代はみどりの窓口があったそうですが、今は飯綱町への簡易委託となっていて、乗車券は券売機で買うように書いてあるなど、「きっぷうりば」とは?という状態ですw

こちらが券売機です。

さすがに1台だけですが、ICカード非対応なので定期券利用者以外は全員これを利用することになります。

来年からはICカードに対応するみたいですがね。

隣には鉄道むすめの「上田むれ」がいますね。

構内です。

相対式2面2線ですが、真ん中に不自然に空いているスペースにはかつて中線があったようです。

今でこそローカル線となっていますが、かつては首都圏と北陸を結ぶメインルートだった時期もあるわけで、その頃には活躍していたんでしょうね。

こちらの駅名標は鉄道むすめと名産のりんごをモチーフにしたデザインでした。

左側は元々は名所案内が設置されていたと思いますが、りんごのカタログみたいになっていますw

りんごの陶板画がありましたが、美術家の田窪恭治氏の作品なんだとか。

JR時代には「一駅一名物」の取組の一環で、飯縄山の天狗伝説にちなんだ天狗像があったそうですが、老朽化により撤去され、それに代わる駅のシンボルとしてこの陶板画が設置されたんだとか。

こんな銘板がありました。

これは跨線橋の基礎部分ですが、実は当駅の跨線橋は元々豊野駅で使われていたものを1956年に移設しているようで、元々の建設は1900年のことなので、現役の跨線橋としては国内最古のものとされているんだとか。

こちらがその跨線橋です。

見た目はそこまで古いものには見えませんが、丁寧な補修の成果なんでしょうね。

跨線橋の入口にあった案内ですが、東京の文字が!

JRになってからも長野新幹線開業までは信越本線の優等列車は結構走っていたようですが、当時でも長野駅を跨ぐ列車は多くなかったでしょうし、そもそも優等列車は当駅に停車しなかったでしょうし、当駅から東京都内へ直通できる列車があった最後っていつ頃なんでしょうね。

今では優等列車どころか信越本線ですらなくなってしまいましたが、こういう何気ない案内がかつての歴史の生き証人だったりしますね。

跨線橋の内部です。

内装は綺麗なためか、やっぱり100年以上前のものだとは思えません。

内部もきれいでした。

簡易委託とはいえ、係員が配置されていることで駅の整備は行き届いているようです。

駅の北側には鳥居川が流れており、北部の地区へ向かうには迂回を強いられます。

↑それでは北しなの線に乗って長野駅へ向かいますが・・・

ここでサプライズが!

それは・・・カシオペア!

実はこの活動の直前に長野総合車両センターへの廃車回送が実施されており、到着後即解体というわけでもないでしょうから、センター内に停車しているのを見られるのではないかと思っていたのです。

当初は復路もバスにしようかとも思ったのですが、車窓からカシオペアを見られる可能性に期待して復路は列車にしたというのがありました。

カシオペアは定期運行時代も、クルーズトレインとなってからも1度も乗れずじまいでしたが、大宮に出来る新施設で保存されるという話ですし、それは喜ばしいですね。

あとは長野駅に到着後、アルピコ交通の新町大原橋線に乗車します。

アルピコ交通26系統新町大原橋線

それではここからはアルピコ交通の26系統新町大原橋線に乗車していきます。

この路線は長野市内で完結するものの、旧信州新町と長野駅を結ぶ路線となっており、経路の大半は国道19号です。

運行形態としては長野駅と新町を結ぶ系統に加え、新町から先、犀峡高校まで足を伸ばすものと大原橋まで足を伸ばすものがあります。

26系統としては平日は1日7往復、土休日は1日3往復が設定されています。

途中の笹平までは27系統高府線とも並行しており、この区間では1時間あたり1~2本程度確保されています。

今回乗車するのは長野駅発大原橋行きですが、実は終点の大原橋到着後、バスは回送されるようであり折り返しのバスがないため、1つ手前の八幡平までの乗車とします。

実は八幡平からは大原橋方面と犀峡高校方面の2つに路線が分岐するのですが、大原橋行きとして運行したバスは犀峡高校まで回送され、犀峡高校始発で戻ってくるようであり、八幡平ならばどちらも利用できるわけです。

まあ、どっちみち復路は26系統新町大原橋線ではなく、128系統篠ノ井新町線を利用するのですがねw

そんな新町大原橋線ですが、2026年3月末での廃止が発表されており、2025年10月からは土休日の運行を取りやめ、平日のみの運行となるようです。

廃止後は市営バスとして運行するという情報が出ていますが、具体的な内容については2025年9月現在では発表されていません。

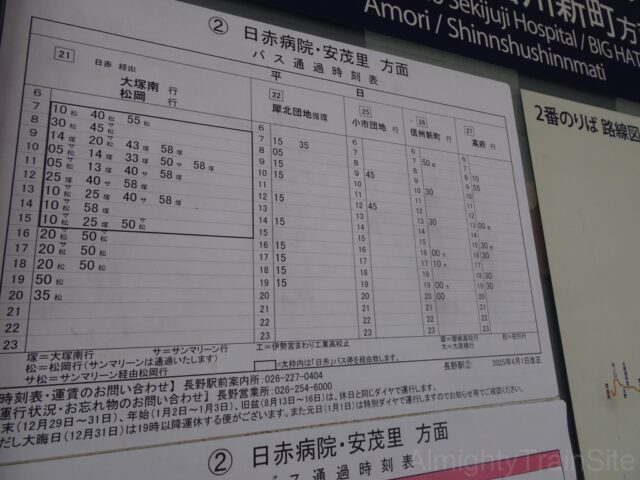

26系統はこの2番乗り場から出発です。

基本的には系統番号の十の位が乗り場番号となるという法則を知っていれば分かりやすくていいですね。

時刻表をアップで

このうち2路線が廃止予定なんだから地方交通の厳しさを実感しますね。

バスを待つ間にぶらついていると牟礼線のバスがいたので撮影です。

↑発車シーンです。

そして、新町大原橋線のバスがやってきました。

このタイプはマニア席がないですが、見送って次のバスを待つ余裕もないので、このまま乗っていきます。

↑前面展望は撮れなかったので車窓動画をどうぞ

※10月12日公開予定なので、それ以前にご覧の方は公開までしばらくお待ち下さい。

利用者はなかなか多く感じましたが、ほとんどが市街地での降車であり、旧信州新町まで乗車していく人は少数派のようです。

一方で、市街地の高校から乗ってきて信州新町まで行くという学生さんも見受けられたので、路線廃止の影響を受ける人も少なくなさそうです。

代替となる市営バスが従来の運行形態を踏襲してくれるならばいいですが、途中で乗り換えとかになるときついですよね。

車窓の多くは犀川に沿って進みます。

この犀川は千曲川へと合流し、信濃川と名前を変えつつ新潟県で日本海に注ぎますが、この流れがいずれは新潟へたどり着くなんて壮大ですね。

信州新町のエリアに入ると車内の乗客もぽつりぽつりと降り始め、結局八幡平まで乗ったのは私だけでした。

最後の1区間を乗れないのは残念ですが、前述の通りバスは大原橋から回送されて犀峡高校へ向かうようなので、終点まで行ってしまうと大原橋から八幡平まで徒歩で移動しなければいけなくなります。

距離にすれば500~600mくらいではありますが、雨も降っていましたし、バスが遅延していたこともあって最後の1区間は諦めました。

走り去るバスを見送ります。

最後の1人だった私が降りたのであのバスは今、空気を運んでいるわけですが、そうなれば大原橋まで行かないでそのまま犀峡高校へ向かっても良さそうですが、路線バスは基本的に乗客がなくても時刻表どおり走らないといけないので、空気を大原橋まで届けてから戻ってくるようです。

法律ももう少し柔軟にして、明らかに利用者に迷惑をかけない範囲でなら終点まで行かなくてもいいようにしてもよさそうですよね。

ちなみに、高速バスなどで乗車できるバス停が制限されている(=クローズドドアシステム)場合、かつ事前に申請しておけば乗客が全員降りた時点で終点まで行かずに車庫へ引き返していいというルールはあるようです。

「効率的運行」とか呼ばれるやつですね。

ただし、一般路線バスでは基本的に認められていません。

昔は無断でこれをやって問題になったりということもありましたが、コンプライアンスが厳しい令和の現代ではできませんね。

それではここからは128系統篠ノ井新町線で篠ノ井駅へ向かいます。

アルピコ交通128系統篠ノ井新町線

ここから乗車するのは128系統篠ノ井新町線です。

この路線は信州新町と篠ノ井駅を結ぶ路線であり、新町大原橋線の支線的な路線とも言えます。

こちらも信州新町側は新町止まりが基本で、一部が犀峡高校まで足を伸ばす他、篠ノ井側では篠ノ井駅止まりの便と篠ノ井病院前まで行く便があります。

なお、新町大原橋線とは違い、大原橋まで行く便は設定されていません。

運行は平日のみで1日4往復となっています。

こちらは2025年9月末での廃止が決まっており、10月以降は乗合タクシーに転換されるようです。

最初はほとんど新町大原橋線と重複していて、途中で長野駅ではなくて篠ノ井へ向かうようなルートだと思っていたのですが、実は久米路から県道70号に入るルートであり、新町大原橋線と重複するのは旧信州新町内の短い区間に過ぎないようです。

バス停の看板です。

隣には長野市営バスのものもありますが、市営バスはこの地区ではデマンド交通として運行されており、時刻表などは掲出されていないようです。

また、かつては国道19号を更に進んで生坂村へ行くバスもあり、生坂村からは明科駅へ抜けられるので、長野駅から明科駅までバスだけで行くことも出来たようです。

ちなみに、読み方は「はちまんだいら」なんですが、岩手県八幡平(はちまんたい)市のせいで逆に読めないパターンですね。

時刻表ですが、元々本数が少ない上に、新町より先まで来る便はかなり限られるので、ご覧の通りスッカスカの時刻表です。

バス停付近です。

国道の路上にぽつんとあるバス停で、民家が僅かにあるだけの場所ですね。

犀峡高校の看板がありました。

よく見ると厳密には篠ノ井高校の分校みたいな扱いなんですね。

こちらは長野・篠ノ井方面の時刻表です。

このように朝夕しかバスがやって来ません。

土休日に至っては26系統の1本だけとなり、始発が最終でもあるという状態です。

ところで、ここから乗れる128系統は1日1本だけなんですが、それが26系統の2分後であり、こんな長閑な場所で2分違いの続行でバスが走るなんてギャップが面白いですw

犀峡高校方面のバス停では回送のバスが待機中でした。

これが篠ノ井駅行きとなるのでしょうが、新町大原橋線のバスが出てくるまでここで待機するのでしょう。

先ほど乗ったバスが大原橋へ新鮮な空気を届けるミッションを終えて戻ってきました。

予想通り犀峡高校の方へ向かっていきましたね。

↑新町大原橋線のバスがやってきました。

先程の遅延を引きずって数分遅れとなっていました。

そして、入れ替わりで回送のバスが出発です。

まるで単線区間の行き違いみたいですw

寄せてもう1枚!

時間帯的に高校生の帰宅用であることは明らかですから、混み合っているかと思えば外から見る限りは数名しか乗っていないようです。

↑まさかのマニア席が空いていたので前面展望をどうぞ

正直、始発からの乗車ではない上に、学生で混み合っていると思っていたのでこれは予想外でした。

嬉しい誤算ですね。

※10月13日公開予定なので、それ以前にご覧の方は公開までしばらくお待ち下さい。

要所要所でキャプチャでもご紹介していきます。

国道19号を走り出します。

信州新町の市街地を進みます。

食堂やコンビニ、病院などもあり、このあたりの中心地となるようですね。

ここが新町バス停であり、車庫もある拠点的な場所のようです。

ところで、新町大原橋線や篠ノ井新町線が廃止されると信州新町からはアルピコ交通が撤退する形になりますが、この車庫は長野市営バスの車庫として転用されるんですかね。

新町というシンプルな名前ですが、ちょっとしたターミナルなんですよね。

ところで、新町というと、自治体内の字や大字としてつけられていそうな名前ですが、自治体名になっている(いた)のって意外と珍しいですよね。

知名度が高いものでいえば、高崎線の駅名にもなっている群馬県の新町があり、現在は高崎市の一部ですが、かつては新町という自治体でした。

ここについても久米路村→新町→信州新町→長野市と変遷しており、かつては新町という自治体もいくつかあったものの、全て合併などで消滅しているようです。

国道は直進でトンネルに入りますが、県道は右折です。

線形を見るに、トンネル開通以前は国道も右の道だったようですが・・・

想像以上に狭い道で驚きました。

ここが国道だった時期もあるとは恐るべし・・・

映像では分かりにくいかもしれませんが、内部は素掘りでした!

路線バスで素掘りトンネルを通過するというのもかなり貴重な経験ですよね。

久米路橋で犀川を渡ります。

付近は久米路峡という景勝地のようですが、その景色を見る余裕もなく通過してしまいましたw

橋を渡ると未舗装区間が!

ただし、これは工事のための一時的なもののようで、普段はちゃんとした舗装路みたいですね。

信更地区に差し掛かります。

元々は信更村という村でしたが、1966年より長野市に編入されています。

篠ノ井新町線は信更地区にとっても貴重な交通機関のはずですが、この日は利用はありませんでした。

まあ、沿線住民の行動パターンとしては午前中に街へ出て、午後から夕方にかけて地元に戻るというパターンが多いでしょうから、この時間に篠ノ井へ向かう需要は少ないんでしょうね。

午前中の便だったらいくらか利用があるのかもしれません。

こんな狭いところで対向車が!

付近にすれ違える場所もないのでこれはどちらかがバックするしかないぞ!

結局、対向の軽自動車が脇道へバックで入ってくれてすれ違えました。

それにしても、こんな狭いところを路線バスが走るところを外から見たら見ごたえあるだろうなぁ

山を越えて地形が開けるも道は狭いままでした。

交通量的に用地買収をしてまで拡張する必要性はないと判断されている感じでしょうか。

陸橋で篠ノ井線、北陸新幹線、しなの鉄道線を一気に跨ぎますが、工事で交互通行になっていました。

その先も狭い!w

狭いのはごく短い区間ですぐに広くなりましたが、長野県の県道の整備水準は案外低いのかもしれないと思わされました。

そして、篠ノ井駅が見えてきました。

路線としては篠ノ井病院前が終点ですが、この便は篠ノ井駅止まりです。

病院は通院需要が見込める時間帯のみ乗り入れているんでしょうね。

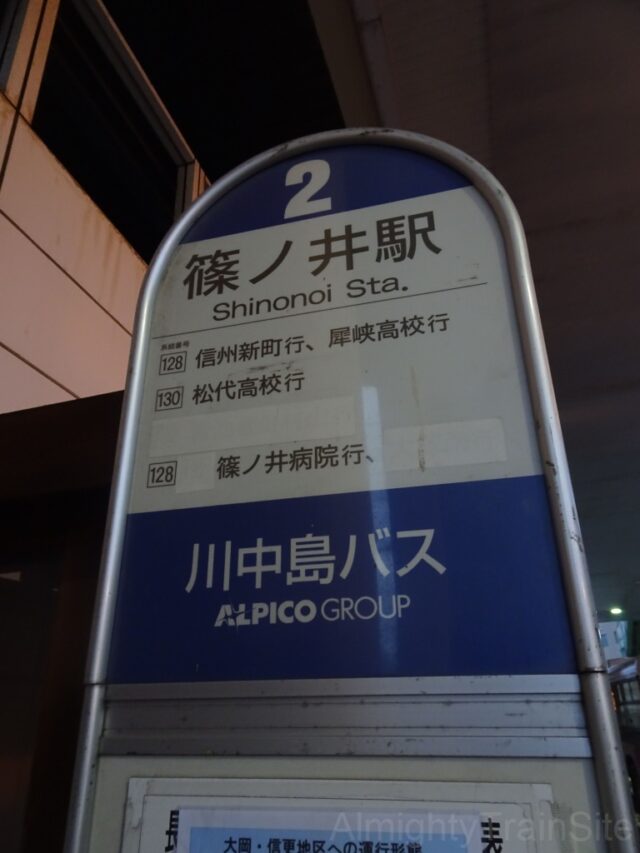

篠ノ井駅に到着!

結局、犀峡高校から乗っていた数名の学生さんも全員が篠ノ井駅までの乗車で、私以外に途中バス停からの乗降はありませんでした。

実質的にはスクールバスに近い利用実態のようですね。

長野行きのバスもあるんですね。

篠ノ井線と並行していますが、このあたりは普通に市街地なので棲み分けられるのでしょうか。

バス停の看板です。

128系統も信州新町行きと案内されているんですね。

あと、篠ノ井病院前方面も同じバス停のようです。

オリンピックの聖火でしょうか?

長野もオリンピックを開催したことがありますしね。

渋い看板が設置されていました。

昔の駅舎からずっと受け継いでいるんでしょうか。

跨線橋から眺めていると新幹線が通過しました。

ここから新幹線に乗れたら便利なんですがw

あとは篠ノ井線で長野へ向かい、そこから北陸新幹線で富山へと移動ですが、ちょうど夕方のラッシュに当たってしまい、構内や列車の撮影はしませんでした。

そして、ここからが変更を余儀なくされたところになります。

実は当初計画では長野から先も在来線を使い、北しなの線、妙高はねうまラインと乗り継いで直江津に宿泊する予定でした。

翌日は日本海ひすいラインに乗り継いで、糸魚川発金沢行き普通列車で富山入りするという行程だったのですが、この日の前日は上越市を中心に局地的な豪雨となっていて、直江津駅構内が冠水したとかで、直江津駅を発着する全ての鉄道路線が運休となっていたのです。

そうなると直江津駅へは行けませんが、前日だったので1日経てば復旧する可能性もあるとホテルをキャンセルすべきかギリギリまで悩んでいたのです。

結局、えちごトキめき鉄道よりこの日も終日運休するという発表が出たことを受けてこの前日の晩、ホテルの部屋からキャンセルの連絡を入れていたのです。

しかし、土壇場になって午後から運転再開という情報が急遽出て、「なんだよ、予定通り行けたじゃん!」と思ったものの、既に当初予定していたホテルはキャンセルの連絡をしており、代替として富山市内のホテルを予約済み(しかも、当日キャンセルはキャンセル料100%)でしたし、今更所定の行程に戻すことも出来ず、無駄にキャンセル料を払った上に新幹線を使うことになったため、出費もかさむというw

まあ、予定より早く運転再開してくれるのは普段だったらありがたいことですが、既に代替行程に切り替えてしまった後だとなんとなく悔しいという話でしたw

乗るのは「かがやき」です。

途中ノンストップで富山へ行ってくれるのは嬉しいですが、1区間しか乗らないのに全車指定席ゆえに指定席を強いられるのはちょっとw

富山についたら「富山ブラック」で晩ごはん!

余計な出費になってしまいましたが、ゆっくり夕飯を食べられたのは代替行程となったメリットでしたね。

というわけで、2日目は以上となります。

3日目以降は別記事として追ってレポートしますので、公開までしばらくお待ち下さい。