今回は長期遠征です。

概要としては長野・富山地区での乗りバスと関西地区での乗り鉄という2つの柱からなり、2日目・3日目は長野県と富山県で廃止される路線バスのさよなら乗車がメインとなっています。

4日目以降は関西地区での乗り鉄となっており、関西万博に伴って運行されている臨時快速「エキスポライナー」や新型車両が投入された「まほろば」といった列車に乗っていきます。

行程自体は全体で7泊8日という長期に及ぶものなのですが、実はそのうちの3日間は家族旅行として実施するものであり、家族と合流する前後に趣味の活動をくっつけたというのが今回の遠征の正体となります。

なので、レポート対象になるのはそのうちの5日間ということになりそうですね。

例により1日を1記事として分割してお届けする形とし、各日程の詳細は各記事で紹介するとして、概要の説明は以上となります。

本日の行程

というわけで行程の説明ですが、概要では2日目・3日目で長野県と富山県の乗りバスをするということを書いたものの、では1日目は何をするのかと気になっている人もいると思います。

ざっくり言えば東京から長野へ移動する1日となります。

しかし、私が住む東京から長野へは北陸新幹線に乗れば小一時間で行けますし、高速バスを使ったにしても精々半日あれば移動出来ます。

それなのに移動に丸々1日費やすということは単純な移動ではないということですが、具体的な行程としては、まずは高速バス「上州ゆめぐり号」で草津温泉へ向かい、草軽交通の路線バスで軽井沢へ抜けたら、しなの鉄道で長野へ向かいゴールです。

ようするに乗りバスを兼ねた移動というわけですが、実は元々は草津温泉からは長電バスが運行する急行バスで長野へ抜ける予定でした。

このバスは国内の国道としては最高地点となる渋峠を越えるルートであり、前々から興味を持っており、今回行程に入れたのですが、運の悪いことに活動の1ヶ月ほど前から沿道にある草津白根山の噴火警戒レベルが上がってしまい、渋峠が通行止めとなったことを受けてこのルートは使えなくなり、急遽変更して草軽交通で軽井沢へ抜けるルートに変更となりました。

上州ゆめぐり号

というわけで本編スタートです。

まずは「上州ゆめぐり号」ですが、最初に解説を入れておきましょう。

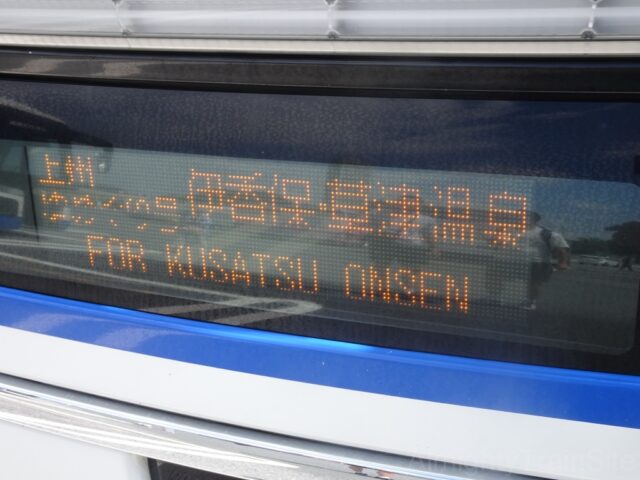

「上州ゆめぐり号」は東京都と群馬県草津町の草津温泉を結ぶ高速バスであり、JRバス関東が運行しています。

沿線には伊香保温泉や草津温泉など著名な温泉地が多くあり、観光路線としての性格が強い一方で、沿線住民が東京へ移動する足という役割も持っており、観光利用が見込めないであろう早朝や夜間にも設定されているのが特徴です。

また、派生系統として上野駅・東京駅発着の系統、加須駅・行田市駅・熊谷駅発着の系統、八王子発着の系統、大宮駅・川越駅発着の系統などもあり、これらは他社の運行する路線ですが、「アライアンス運行」と称し、JRバス関東自身は運行に関与しないもののチケット発売や運行ノウハウの提供など間接的に協力する形とし、運行車両もJRバス関東のものに準じたデザインとするなどしており、「ゆめぐり号」のブランドを貸し出しているという見方もできそうです。

今回乗車するのは「ゆめぐり号」シリーズの中でも基幹系統といえる「上州ゆめぐり号」であり、JRバス関東が直接運行する路線となっています。

基本パターンはバスタ新宿と草津温泉を結ぶもので、一部の便が東京駅へ乗り入れています。

部分的にはJRの特急「草津・四万」と競合する路線でもありますが、列車だと駅からバスへ乗り継ぐ必要があるところ、本路線ではダイレクトアクセスが出来るのに加え、都内での乗り入れ先も「草津・四万」は上野駅のみですが、バスだったらバスタ新宿や東京駅から利用できて、乗り継ぎの利便性も高いと言えそうです。

そもそもの運行の経緯としては、JRバス関東の経営方針が関わっており、JRバス関東では各支店(他社でいう営業所)ごとの独立採算を重視しており、長野原草津口駅と草津温泉を結ぶ志賀高原草津線を運行している長野原支店も東京発着の高速バスを担当することで採算性を高めていました。

元々は乗務員を列車で東京へ送り込んでいたようですが、効率化のため、乗務員を東京へ送り込むための路線として「上州ゆめぐり号」が設定されました。

いざ運行してみると、沿線の温泉へ向かう観光客だけでなく沿線住民にも好評であり、現在は1日9往復が運行されるなど、乗務員送り込み用だったはずが人気路線に成長していました。

こうして増便を重ねた結果、現在では長野原支店だけでなく、東京支店・小諸支店・諏訪支店も一部便を担当しています。

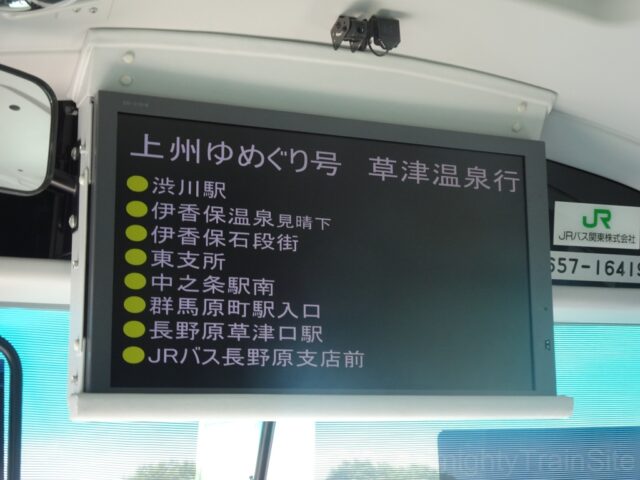

運行経路としてはバスタ新宿を出ると練馬駅にも立ち寄ってから関越自動車道に入り、上里サービスエリアでの休憩を挟み、渋川伊香保インターチェンジで高速道路を降りると渋川駅・伊香保温泉(見晴下)・伊香保石段街・東支所前・中之条駅南・群馬原町駅入口・川原湯温泉駅・長野原草津口駅・JRバス長野原支店前と停車しながら草津温泉を目指します。

特徴としては高速バスでありながら一般道を走行する部分が長いことがあり、渋川から草津温泉まではひたすら一般道です。

あと、関越自動車道は現状首都高速と直接繋がっておらず、「上州ゆめぐり号」は一般道で練馬インターチェンジを目指すので、都内を発着する高速バスでは珍しい首都高速を走らない路線であるということも挙げられますね。

人気路線ということで、早めの予約をしたことが功を奏し、最前列を確保できたので、今回は前面展望と共に乗車レポートをしたいと思います。

というわけで乗車レポートですが、バスタ新宿へ向かうところからいきなりトラブル発生!

新宿へ向かう電車が遅れてしまい、新宿到着がバスの発車ギリギリとなってしまったのです。

まあ、なんとか間に合ったのですが、バスに乗り込んだ時点で発車まで1分を切っていました・・・

いやぁ、初っ端から危なかったです。

↑というわけで前面展望です。

発車ギリギリの乗車だったせいでじっくり準備する時間がなく、発車から数分は画角がメチャクチャですがご了承下さい。

※10月4日公開予定なのでそれ以前にご覧の方はしばらくお待ち下さい。

バスタ新宿の構内を進みます。

こういう立体構造のバスターミナルの中を走るのって、普通の道路とは違う景色なのもあって楽しいですね。

甲州街道に出ました。

バスタ新宿を発着するバスが集中する場所だけあって、高速バスのメッカと言える場所ですね。

練馬駅を過ぎて西武池袋線と交差します。

練馬駅も停車バス停ではありますが、駅前ロータリーには入らず目白通りの路上にあるバス停を発着します。

練馬区役所の前にあるバス停で、高速バス用のバス停という位置づけになっているようです。

そのため鉄道との乗り継ぎはやや不便ですが、タイムロスを減らす意味があるのでしょうか。

ここでの乗車はなくここが最後の乗車可能地点なので、全員がバスタ新宿からの乗車だったようです。

陸橋を渡ります。

一瞬、いよいよ高速道路かと思いましたが、これはただの陸橋であり練馬インターチェンジはもう少し先です。

いよいよ高速道路を示す緑色の看板が出てきました。

バスタ新宿から40分も走ってやっと高速道路が見えてきました。

そして、ここが練馬インターチェンジです。

目白通りの中央寄りの車線がそのまま高速道路に入るという構造なので、原付など高速道路を走れない車両の誤進入が多そうですが、大丈夫なんですかね。

高速道路を走れる車両であっても高速道路に入るつもりはなかったのに間違って入ってしまうケースはありそうですよね。

更に悲惨なのが、練馬インターチェンジで関越自動車道に入ってしまうと所沢インターチェンジまで出られないので、強制的に埼玉県へ連行されてしまうということですね。

関越自動車道に入りました。

市街地ということで高い防音壁に挟まれて走ります。

しばらく走ると料金所です。

新座本線料金所といいますが、首都圏の高速道路はこういう本線料金所を設置しているパターンが多いですよね。

埼玉県に入ると防音壁がない区間も多くなり、のどかな景色となります。

そして、上里サービスエリアが見えてきました。

埼玉県内最後となるこの地点で休憩があります。

サービスエリアに入りました。

ここで20分間の休憩があります。

休憩時間=撮影タイムなのはあるあるということで、ここでバスの外観撮影です。

ごく普通のJRバスですけどねw

隣に停まったのは関越交通でした。

東京と四万温泉を結ぶ「四万温泉号」という高速バスを手掛けているようで、経路の一部が「上州ゆめぐり号」と重複しているためライバル関係とも言えますね。

もちろん施設の方も見ていきましょう。

20分あるので結構余裕がありますね。

というわけで「おいもシェイク」なるスイーツを頂きました。

埼玉県といえば川越周辺を中心にサツマイモが有名ですから、これもご当地グルメの1つですかね。

休憩が終わると再び走り始めます。

群馬県に入るとすぐに藤岡ジャンクションとなり、ここで上信越自動車道と分岐しますが、バスは引き続き関越自動車道を進みます。

渋川伊香保インターチェンジが近づいてきました。

ここで高速道路とはお別れで、あとはひたすら一般道です。

所要時間ベースで言えば休憩時間を除くと高速道路を走っているのは1時間もないくらいで、全体の4分の1くらいしかないんですね。

インターチェンジを降りると国道17号に出ます。

関越自動車道に並行する国道であり、主要国道ということで堂々たる4車線道路です。

国道を外れるとJR上越線と交差します。

ここを過ぎるとすぐに渋川駅ですが利用者はいないようです。

渋川駅前です。

バス停自体は駅前ロータリーの中にあるようですが、利用者がいないためかそのまま素通りでした。

渋川の市街地を出ると県道33号を進みます。

路線全体から見れば序盤も序盤ですが、急勾配で一気に伊香保温泉へ向けて高度を上げていきます。

そして伊香保の温泉街に差し掛かります。

「上州ゆめぐり号」は伊香保地区には2箇所のバス停を設けており、1箇所は伊香保温泉(見晴下)です。

ここでの降車は結構多かったです。

続いて停車するのは伊香保石段街で、名前の通り伊香保温泉のシンボルと言える石段の下にあります。

ここでもぞろぞろと降りていき、半分以上は伊香保温泉の需要のようですね。

関越交通のバスとすれ違いです。

関越交通では渋川駅と伊香保を結ぶ路線を運行しており、列車で伊香保温泉を訪れるならば渋川駅から関越交通のバスを利用することになります。

「上州ゆめぐり号」など高速バスでもこの区間を運行するわけですが、クローズドドアシステムのため、渋川~伊香保間のみの利用はできません。

石段下には記念撮影用のオブジェがありました。

石段街を過ぎると県道33号を外れて右折します。

このまま県道33号を辿ると榛名山を登って榛名湖へ行くのですが、この区間は「頭文字D」に登場する秋名峠のモデルとされており、伊香保と榛名湖を結ぶ路線バスも走っているのでこれに乗ればバスに乗りながら秋名峠を楽しめます。

しばらくは山の中を走ります。

このあとは東支所前まで山越えとなります。

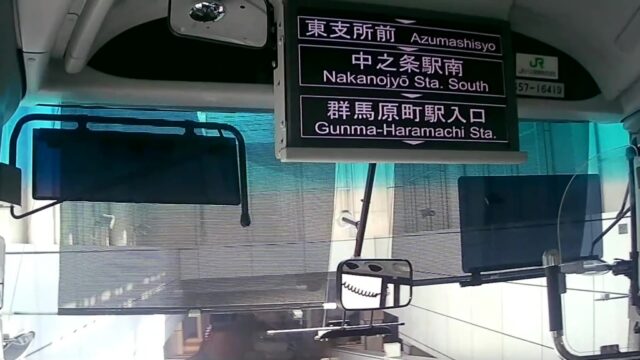

そしてしばらく走って東支所前に到着です。

場所としては小野上温泉駅のあたりであり、現在は東吾妻町の東地区となりますが、2006年までは東村という村でした。

余談ですが、かつて群馬県には5つの「東村」が存在しており、そのうち3つは平成の大合併まで存続していました。

そのため、群馬県で東村について言及する場合は郡名を付けることで区別する習慣があったようですが、観光客などが誤って違う東村へ行ってしまうケースはあったんだとか。

国道353号に入りまして中之条駅南です。

中之条町の中心部であり、ロードサイド店が立ち並んでいますね。

続いて群馬原町駅にも立ち寄ってから長野原草津口駅です。

東支所前から長野原草津口駅にかけては吾妻線と並走する形ですが、全ての駅にバス停があるわけではなくて、主要駅に絞っているようですね。

なお、群馬原町駅はかつて特急も停まっていましたが、現在は停車していません。

青看が見えてきました。

長野原までは12km、草津までは25kmと、まだまだありますが、全体から見ればもう終盤ですね。

吾妻線の橋が見えてきました。

ここから先は八ッ場ダム建設に伴う付け替え区間であり、この橋も付け替えに伴って建設されたものなのでまだ新しさが残っています

トンネルが出てきました。

国道もダム建設に伴って付け替えられており、ここは新道となるようです。

旧道は八ッ場ダムの堤体を挟んで分断されているため通り抜けは出来ませんが、沿線にある吾妻峡や吾妻線旧線を活用したアガッタンなどへのアクセス道路として引き続き供用されています。

かつては国内最短のトンネルとして知られていた樽沢トンネルもこの区間にありました。

トンネルを抜けると川原湯温泉ですが、温泉街と駅は国道の対岸にあり、「上州ゆめぐり号」は一部の便のみが立ち寄っており、今回乗車した便は川原湯温泉には立ち寄りません。

川原湯温泉駅もかつては特急が停まっていましたが、今では特急の停車はなくなっている上、かつての温泉街はダム湖の湖底に沈んでおり、現在の温泉街は移転したものとなっているなど、不遇な印象も受けてしまいますが、その立地を逆手に取り、ダム湖の湖畔に位置する温泉として売り出しているようです。

「上州ゆめぐり号」についてはかつては基本的に全便が川原湯温泉を経由していたようですが、水没に伴う移転で国道沿いではなくなったことから一時は全便が経由しなくなり、その後一部便のみ経由ということで落ち着いているようです。

八ッ場ダムのダム湖「八ッ場あがつま湖」と不動大橋です。

この日はだいぶ水位が低いようで、じっくり探せば水没した吾妻線の旧線の遺構なども見つけられたかもしれません。

またトンネルが出てきました。

地形が険しいのもあるでしょうが、ダム関連の道路は水没補償という名目で予算が潤沢な分、贅沢なルート取りになることが多い印象です。

トンネルを抜けると長野原草津口駅です。

鉄道で草津温泉を目指す場合はここでバスに乗り換えとなり、特急「草津・四万」の終点でもあるわけですが、高速バスでは単なる経由地の1つに過ぎず、利用者はいないようでした。

長野原草津口駅を出てもしばらく吾妻線沿いに進みます。国道292号が分岐しますが、実は国道292号は旧道とバイパスがあり、バスは基本的に勾配の緩いバイパスを使っているようです。

長野原草津口駅を出てもしばらく吾妻線沿いに進みます。国道292号が分岐しますが、実は国道292号は旧道とバイパスがあり、バスは基本的に勾配の緩いバイパスを使っているようです。

少しだけ国道406号を通ります。

その先の大津交差点で国道292号のバイパスに入り草津温泉へ進路を向けます。

途中にあるJRバス長野原支店前は名前の通り、JRバス関東の長野原支店の前であり、ここで乗務員交代がありました。

また、このように長野原支店は長野原草津口駅に近く、列車接続の役割もある志賀高原草津線では絶対に積み残しを出さないという運行体制に定評があり、駅で待機する係員と連携し、利用者数を見ながら順次臨時便を出すことで、利用者全員が乗れるように配慮しているようです。

国道292号に入るとぐんぐん坂を登っていきます。

これでも旧道よりは勾配が緩いそうですが、草津温泉がどれだけ山の上にあるか分かりますね。

ちょっと見づらいですが、この先はメロディーロードとなっており、民謡「草津節」が聞こえます。

↑メロディーロードの部分から始まるように設定してみましたので、聞いてみて下さい!

※10月4日公開予定なので、それ以前にご覧の方はしばらくお待ち下さい。

こんな謎のスロープが見えてきました。

どうやら長野原方面の車線だけを立体化した陸橋のようですが、片方の車線だけ立体化なんて中途半端なものは初めて見ました。

でも丁字路だったら右左折に支障する側の車線だけ立体化するのは合理的と言えるかもしれませんね。

これにより渋滞緩和が実現したそうですが、やっぱり有名観光地ともなると立体化が必要になるほどの交通量を生むんですね。

そして、終点の草津温泉に到着です。

バスターミナルとなっており、草津温泉バスターミナルとも呼ばれますが、正式には草津温泉駅といいます。

かつての国鉄バスでは自動車駅と称して、バスターミナルを駅と呼ぶ例があり、ここもその1つですが、更にややこしいのは、かつて草津には草軽電気鉄道という鉄道が乗り入れており、草軽電気鉄道にも草津温泉駅があったことです。

こちらは廃止されて久しく、駅の場所も現在のバスターミナルとは違う場所だったようですが、現在でもバスターミナルを駅と呼ぶのはかつて存在した鉄道の幻影とも言えそうです。

余談ですが、草津温泉の旅館で「駅まで送迎」という場合は、長野原草津口駅ではなくて草津温泉駅のことなので注意が必要です。

乗ってきたバスです。

草津温泉駅はこのようにバスが頭から突っ込むという頭端式バスターミナルとなっています。

古い構造のバスターミナルによく見られ、スペースの利用効率は高いですが、バスは必ずバックで出発することになるため、安全面の理由から最近新設される例はないようです。

昔ながらの窓口が残っていました。

ここで各路線の乗車券を買えますが、これから乗る草軽交通の乗車券もここで買えるようなのでここで買っておきます。

あと、バスだけでなくJRの乗車券も発売されており、長野原草津口駅から先の吾妻線や特急「草津・四万」のきっぷも買えるようですね。

待合室にはこんな模型が展示されていました。

これはかつて存在した草軽電気鉄道の機関車です。

この草軽電気鉄道は名前の通り草津と軽井沢を結んでいた鉄道で、1915年に開業しました。

古くから名湯として知られていた草津温泉ですが、交通の整備は明治に至っても進まず、草軽電気鉄道の開業でようやく近代的な交通手段を手にしたわけです。

しかし、建設費を抑えるため、トンネルを一切使わないルートとなり、急カーブやスイッチバックを多用するルートであったことから列車の速度は遅く、55.5kmの道のりを2時間半から3時間かけて走っていたようです。

更には現在の吾妻線となる長野原線が開業すると草津温泉へのアクセスは吾妻線経由へとシフトしていき、草軽電気鉄道は利用者離れによる経営難に陥ることになりました。

1959年の台風による被害が決定打となり1962年までに全線廃止となりました。

その後草軽電気鉄道は草軽交通と社名を改めバス会社として今も存続していますが、このあと草軽交通のバスに乗るので草軽交通についてはその時に解説するとしましょう。

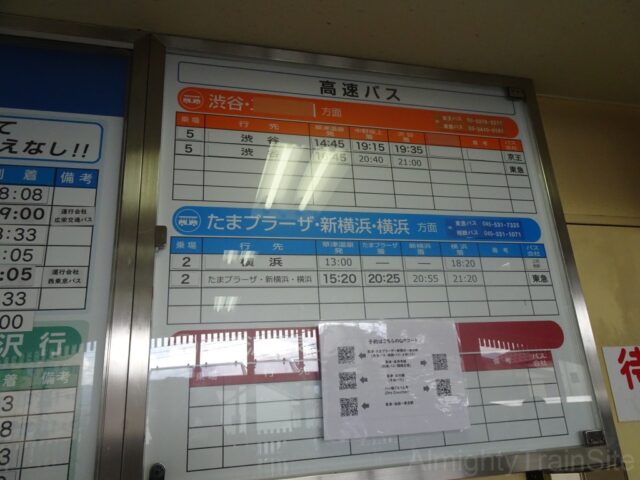

時刻表ですが、渋谷や横浜へ向かうバスもあるんですね。

草津温泉は有名観光地なだけあってアクセスも充実していますね。

温泉というとシニア層の割合が高いでしょうし、目的地まで乗換なしを求めるニーズも強いのかもしれませんね。

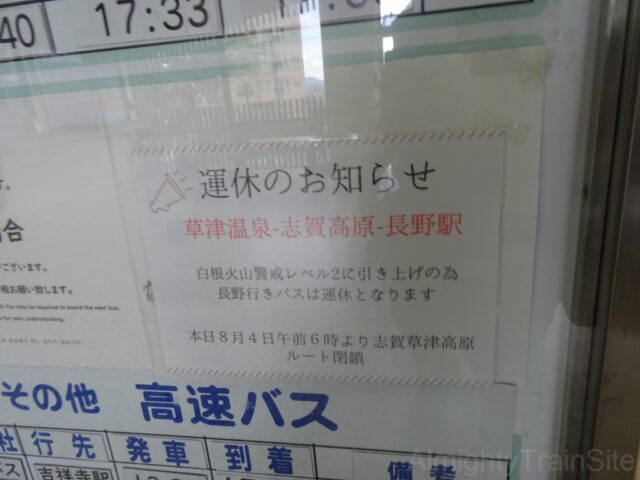

こちらが当初乗るはずだった長野行きの急行バスの案内ですね。

このように白根火山の噴火警戒レベルが2になった影響で運休となっており、公共交通機関で草津温泉から長野方面へ向かうには草軽交通で軽井沢へ抜けるルートしかなくなっています。

実際に大規模な噴火を起こしたわけではなく、道路に損壊が発生しているわけでもないでしょうから、噴火警戒レベルが1以下に戻れば再開されるでしょうが、長野方面から草津温泉を目指す利用者にとっては影響が大きいですよね。

私もバスでの渋峠越えは楽しみにしていたので残念です・・・

ちなみに、マイカーやレンタカーであれば万座峠へ迂回することで長野県との往来が可能です。

草津温泉駅の外観です。

リニューアルされたようで今風のデザインになっていますね。

温泉地ということで駅前には足湯がありましたが、タオルの手持ちがなかったので入浴しませんでした。

青看がありましたが、どっちへ行っても東京へ行けるんですかね。

そりゃあ道路が繋がっていれば行けるでしょうけど、あえて両方向に同じ地名を案内するということは距離も対して変わらないってことでしょうか?

周辺は観光客向けのお店が立ち並ぶいかにも観光地という雰囲気です。

あとはせっかく草津温泉に来たので、温泉に浸からないまでも湯畑くらい見ていこうとも思ったのですが、それよりもお腹が空いたので・・・

ここでお昼ごはん!

草津温泉駅の中のお店でおそばを頂きました。

なんとなく温泉地だと和食を食べたくなるんですよね。

それではここからは草軽交通に乗っていきます。

草軽交通 草津温泉→軽井沢駅

ここからは草軽交通のバスに乗って軽井沢駅を目指します。

前身となる草軽電気鉄道については既に解説したので、バス会社としての草軽交通について解説すると、主力路線は草津温泉と軽井沢駅を結ぶ路線であり、ルートはかつての草軽電気鉄道とは違う部分もありますが、役割としてはかつて草軽電気鉄道が担っていたものを引き継いでいると言えます。

また、草津温泉と軽井沢駅を結ぶ路線には各駅停車と急行の2系統存在しており、急行は観光利用が中心で日中時間帯を中心に運行され、各駅停車はローカル需要が中心でそれ以外の時間帯に運行されます。

所要時間でいうと急行便が1時間18分、各駅停車が1時間25分で結んでおり、7分の差ではありますが、観光客と地元住民を分離する意味もありそうです。

でも、草軽電気鉄道に比べると半分以下の所要時間なんですよね。

草軽電気鉄道ももう少し高規格に建設していたら違ったかもしれませんが、これでは台風被害がなくても遅かれ早かれ廃止は免れなかったと思います。

今回乗車するのは急行便ですが、停車するのは応桑道、自動車教習所入口、北軽井沢、浅間牧場、浅間ハイランドパーク、峰の茶屋、白糸の滝、小瀬温泉、三笠、旧軽井沢、軽井沢駅となっています。

観光需要が見込めるところを停車としているようですね。

その他も路線もかつての草軽電気鉄道と関連するものが多く、手広く路線を展開しているというわけではないようです。

そしてこちらが草軽交通のバスです。

一般路線ではありますが高速バスタイプの車両を使うようですね。

行先表示器は社名を表示していました。

まだ乗降扱いが始まっていないので、始まればちゃんと軽井沢行きという表示になるんでしょう。

それでは乗車ですが、ここで1つ余談を・・・

今回は草津温泉駅の窓口で草軽交通の乗車券を買ったのですが、これが大きいこと大きいこと・・・

A4用紙1枚分あって、なぜこんなに大きいかというと、草軽交通では一部の指定停留所で途中下車を認めており、区間ごとに切り離せる乗車券となっていて、途中下車した場合は乗車した区間分を切り離して回収するという運用になっているようです。

↑ここも前面展望をどうぞ

※10月5日公開予定なので、それ以前にご覧の方はしばらくお待ち下さい。

平日であり利用者が少ないようですが、それでも4~5名は乗っているようです。

草津温泉へ宿泊して軽井沢へ周遊する人や渋峠の通行止めで迂回ルートとして利用する人もいそうですが、平日ならこんなものでしょうか。

時間になるとバックして出発しますが、こういう体験も今や貴重になってきていますね。

大津交差点までは先程の道のりを引き返す形ですが、高原の景色もいいですね。

羽根尾交差点で国道146号へ入ります。

吾妻線の羽根尾駅の近くですが、付近のバス停は「応桑道」であり、羽根尾駅の近くであることは分かりづらいです。

もっとも、吾妻線から草津温泉方面へは長野原草津口駅からのJRバスを利用する方が便利ですし、軽井沢方面についても西武バスが万座・鹿沢口駅からの路線を運行しているので、草軽交通の路線については吾妻線との接続はそれほど重視されていないんでしょうね。

工事で道が狭くなる箇所もありましたが、華麗なハンドルさばきで抜けていきます。

ついに北軽井沢の地名が見えてきましたが、群馬の文字も併記されています。

あれ?軽井沢って長野県じゃなかった?とお思いの人もいるでしょうが、実は北軽井沢は群馬県にありますw

もう一度いいます。

北軽井沢は群馬県にあります!w

歴史としては明治時代に開拓された土地で、戦後は観光地や保養地としても発展していったようです。

その頃から軽井沢の北に位置することから北軽井沢と呼ばれるようになり、軽井沢地区の一部として別荘が売り出された時期もあったようです。

まあ、有名な地名にあやかる地名というのはここに限らずありますしねw

そんな北軽井沢地区には北軽井沢というバス停があります。

草軽交通においても重要な地点となっており、ここを始発・終着とする便も設定されています。

また、バス停の位置はかつての草軽電気鉄道の北軽井沢駅があった場所であり、駅舎と車両が保存されているようです。

今度訪れる時は途中下車して見学してみたいですね。

浅間ハイランドパークに差し掛かります。

ここが群馬県内最後の停車バス停であり、次の峰の茶屋からは長野県に入ります。

峰の茶屋からは白糸ハイランドウェイへ曲がっていきます。

このまま国道を直進すると中軽井沢駅のあたりに出るのですが、白糸ハイランドウェイの沿道には白糸の滝があるので、その需要を取り込むために白糸ハイランドウェイを経由しているのでしょう。

料金所があるように有料道路なんですが、この道路はかつて草軽交通が運営しており、現在は白糸ハイランドウェイという名前の会社が運営しています。

途中には駐車場がありました。

白糸の滝を訪問する人向けの駐車場であり、道路の脇のスペースがそのまま駐車場になっています。

なので駐車する車両は必ず本線を塞いで駐車することになるため、ここでバスは待たされる場面もありました。

ここにバス停もあり、乗車がいくらかありました。

言われなければ普通の県道とかに見えますが、かつては未舗装であり、ラリーのコースとして使われたこともあるほどだったようです。

今では普通に走る分には何ら問題のない道路となっていますが、大型バスにとってはやや窮屈でもありますね。

なお、自動車専用道路となっており、原付・自転車・歩行者は通れないことになっているため、そういう意味では走りやすいかもしれません。

でも、急勾配を緩和するためカーブが多い線形なので快走路とはいえなさそうです。

対向のバスとのすれ違いではこちらが停車して譲り合う場面もありました。

途中にある小瀬温泉はかつての草軽電気鉄道も駅を設けており、この付近は草軽電気鉄道のルートと近いところを走っているようです。

また、かつての路盤跡が林道として転用されている区間があるようですが、どれがそれだったのかは分からず・・・

廃止から半世紀以上を経ているので、意図的に保存されているもの以外の遺構はなかなか残っていないですよね。

こちらは旧三笠ホテルという建物です。

日本人だけで建築した洋風建築の建物で、建物は重要文化財となっていて保存されています。

ただし、この時は修復工事だかで見学はできないと案内されていました。

並木を挟んで道路が2本に別れている独特の光景ですが、実は片方はかつての草軽電気鉄道の路盤であり、おそらく廃止後に廃線跡を活用して道路を拡張したんでしょうね。

白糸ハイランドウェイを抜けると旧軽井沢に差し掛かります。

かつての軽井沢村だった地区で、観光地としても有名ですね。

ここから大勢乗ってきて一気に車内は満員近くになりました。

旧軽井沢から軽井沢駅までは1.6kmほどと歩けない距離ではないですが、バスがあるならば利用したくなる距離ではありますね。

最後にバス乗り場を撮って撤収です。

乗ってきたバスの前には上田バスがいました。

あとはしなの鉄道に乗り換えて目的地の長野を目指します。

しなの鉄道で長野へ

ここからは移動パートと言えますね。

といっても、しなの鉄道に乗るのは2020年以来ですし、あの頃は当たり前に走っていた115系もいまや少数派になってしまっていますし、115系にあたってもまだ乗ったことがない新型のSR1系の当たっても収穫と言えそうです。

というわけで軽井沢駅へ向かいます。

そういえば、しなの鉄道では今のところICカード乗車券に対応していませんが、2026年から対応する予定のようです。

待っていたのは新型のSR1系でした。

JR東日本のE129系をベースにしており、一般列車用とライナー用の2種類がありますが、これは一般列車用です。

ところで、長野駅を発着する在来線だと、JRでは211系やE127系が主力なところ、しなの鉄道の方が新しい車両を運用しているというのは面白いですね。

まあ、それも中央東線系統の211系をE131系で置き換える話も出ていますから、そろそろ見納めでしょうけどね。

小諸で乗り換えです。

しなの鉄道って小諸で分断というパターンが多いですが、軽井沢と長野を在来線で移動するニーズは少ないんですかね。

上田~長野だと快速列車を設定したりして、しなの鉄道としても新幹線に対抗する姿勢も見せていますが、軽井沢~長野だと所要時間的に在来線のニーズが少ないんですかね。

小海線のキハ110系との並び

↑小諸で折り返しの軽井沢行きを撮影です。

それでは同じSR1系に乗って長野へ向かいましょう。

↑戸倉駅では増結がありました。

さすがに長野駅周辺まで2両では輸送力不足なんでしょうね。

そして、長野駅に到着です!

まだ日が沈む前の時間帯ですが、あとはホテルへチェックインするだけでゴールといえます。

駅名標は写真を使ったものですが、これは長野支社の特徴ですよね。

写真は善光寺ですね。

最後に383系「しなの」を撮ったら撤収です。

夕飯は伊那名物のソースカツ丼を頂きました。

長野市の名物ではないですが、お昼にそばを食べてしまったので信州そばというわけにも行かず、ちょうど駅ナカにあったソースカツ丼にしました。

会津若松や敦賀でも食べたことがありますが、長野のものも美味しいですね。

いよいよ明日から乗りバスの本番が始まるわけですが、それに備えてホテルでゆっくりと休息するとしましょう。

といったところで1日目は以上となり、2日目以降は別記事として追ってレポートしますので、公開までしばらくお待ち下さい。

あわせて読みたい関連記事

- 四国の鉄道”ほぼ”乗りつぶしの旅(3日目)

- E3系こまち編成に乗車!

- 秋の乗り放題パスで行く宮城遠征(1日目/移動編)

- 道南・道央乗りつぶしの旅(4日目/函館界隈・市電)

- 北海道乗りつぶし旅2017(3日目)