今回は首都圏での単発の活動です。

内容はタイトルにある通り、西武バスの大34系統に乗車するというもので、ようするに乗りバスですね。

別件の用事の合間に実施した単発の活動ということで、乗車レポートを単体でお届けする形になると思いますが、前回まで続き物の遠征記事でしたから箸休め感覚でお気軽に読んで頂けたらと思います。

大34系統とは

まずはこの記事の主題となる大34系統について解説してから本編に入っていくとしましょう。

大34系統は西武バスが運行する路線バスであり、大宮駅西口と所沢駅東口を上福岡駅を経由して結んでいます。

運行距離にして23.95kmを結ぶこの路線は西武バスが運行する一般路線としては最長距離の路線です。

かつては1時間に1本程度は走る、距離の長さ以外はごく普通の路線だったのですが、1日5.5往復への減便に始まり、ついには1日1往復にまで減便されてしまい、距離の長さだけでなく運行本数の面でもネタ要素を持つようになりました。

大宮と所沢というと、埼玉県最大のターミナル駅と、西武鉄道のジャンクション駅ということで、いずれも大きな駅であり、そんな駅同士を結んでいるんだから需要も多そうなものです。

また、この2駅の間は電車での移動の利便性が意外と低く、距離で言えば京浜東北線か埼京線で南浦和駅か武蔵浦和駅へ行き、武蔵野線で新秋津駅へ、徒歩で秋津駅へ向かって西武池袋線で所沢駅へというルートが最短ですが、2回の乗り換えが必要である上、秋津駅と新秋津駅は少し離れていて徒歩連絡が必要であるなど、利便性は高いとは言えません。

遠回りかつ運賃が割高にはなりますが、埼京線か湘南新宿ラインで池袋駅まで出て西武池袋線へ乗り継ぐというルートもあるものの、乗り換えが減る代わり15分ほど余計にかかります。

所要時間としては前者が54分程度、後者が1時間9分ほどとなります。

それが大34系統だと乗り換え無しで行けるのが最大のメリットですが、所要時間は時刻表上では1時間18分(大宮発所沢行き)であり、いくら最短ルートでも一般路線バスでは鉄道には勝てませんね。

また、1日1往復しかなく、しかも平日のみですから、これはもう狙って乗りに行かないと利用が難しいレベルです。

なのでもはや大宮と所沢を結ぶ役割はほぼ放棄しているといっていい現状ですが、さいたま市内では大宮駅西口~二ツ宮間の大36系統などの大34系統の区間便ともいえる系統が日中でも毎時3~6本程度の高頻度運行がされている他、ららぽーと富士見へ向かう大35系統などもあります。

所沢市内や上福岡駅入口~三角間は他系統と重複する区間もありますが、逆に言うと大34系統しか走らない区間もあったりして、その区間は平日のみ1日1往復のバスしかやってこないことになりますね。

こうなるとバス運転士不足が深刻な情勢も踏まえると、いつ廃止になってもおかしくないということで、今回乗りに行きました。

乗車レポート

それでは乗車レポートですが、その前に1つお断りがあります。

それは、このレポートで使用する写真は必ずしも今回の活動内で撮影したものではなく、過去の複数のタイミングで撮影した写真をごちゃ混ぜで使用するということです。

というのは、実は大34系統に乗るのはこれが初めてではなくて、過去にも数度乗っており、その時は記事にはしなかったのですが、今回久々に乗車し、前面展望を撮影する機会にも恵まれたことから、これを機に記事化しようということで、過去に乗車した時の写真も合わせて記事化することにしたのでした。

なので、特にバスの写真は同じバスのはずなのに車両が変わっているとかありますが、事情をご理解の上、混乱しないでご覧いただけると幸いです。

というわけで大宮駅西口にやってきました。

埼玉県最大のターミナル駅ということで、地元住民でなくても訪れたことがあるという方もいるかもしれませんね。

西口のロータリーがバスターミナルになっていますが、その上を覆うようにペデストリアンデッキが整備されており、各バス停へもペデストリアンデッキからアクセスできます。

車道を横断しないで行けるのは安全ですが、こういう構造は不慣れだとどこに乗り場があるのか分かりづらい欠点はあります。

今回乗車する大34系統はこの1番乗り場から出発です。

1番上に案内されているあたり、元々二ツ宮方面へは大34が主力扱いだったんでしょうが、今では区間便である大36が主力となっており、これにららぽーと富士見行きの大35が加わるという体制であり、大34の存在感は地元民ですら知らない可能性があるというレベルまで小さくなっています。

あと、「福岡線」というのが路線名のようですが、え?九州行くの?となりそうな名前ですw

まあ、流石に関東から九州まで直通の路線バスというのは歴史を振り返っても存在しないと思いますし、由来は途中経由地の上福岡でしょうが、実はかつて夜行バスとして福岡県へ向かう「LionsExpress」というバスがここ大宮から出ていたので、その頃だとこの路線名は紛らわしいかもしれませんね。

こちらが乗り場です。

ペデストリアンデッキで繋がっているとはいえ、ただの路面にあるバス停ではありますが、ちゃんと屋根があるのはいいですね。

バス停の案内です。

ここでも大34が一番上で、大36、大37、大35の順に案内されていますが、運行本数でいうと大36・大35・大37・大34の順になるでしょう。

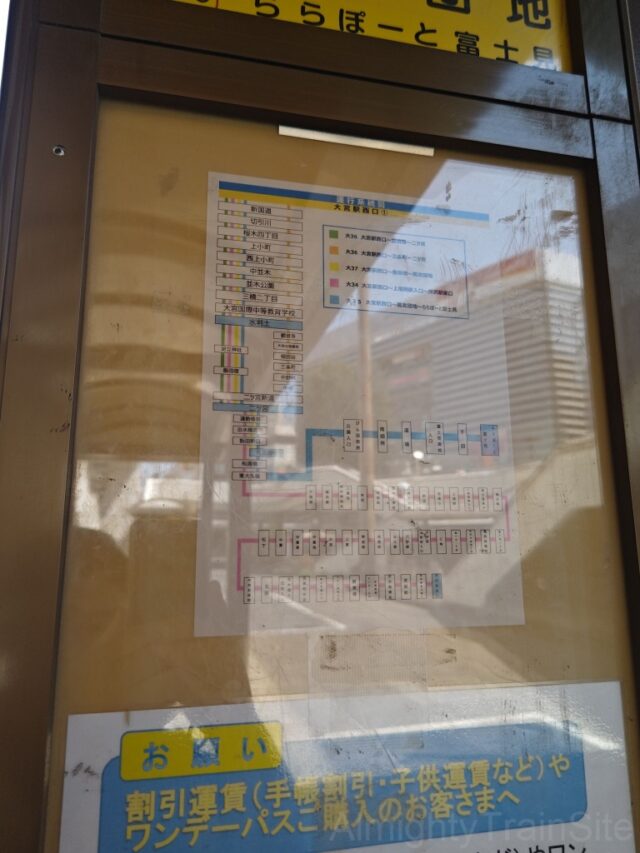

路線図です。

こうしてみると大36の終点の二ツ宮は大34から見ると半分にも達しない地点だと分かりますね。

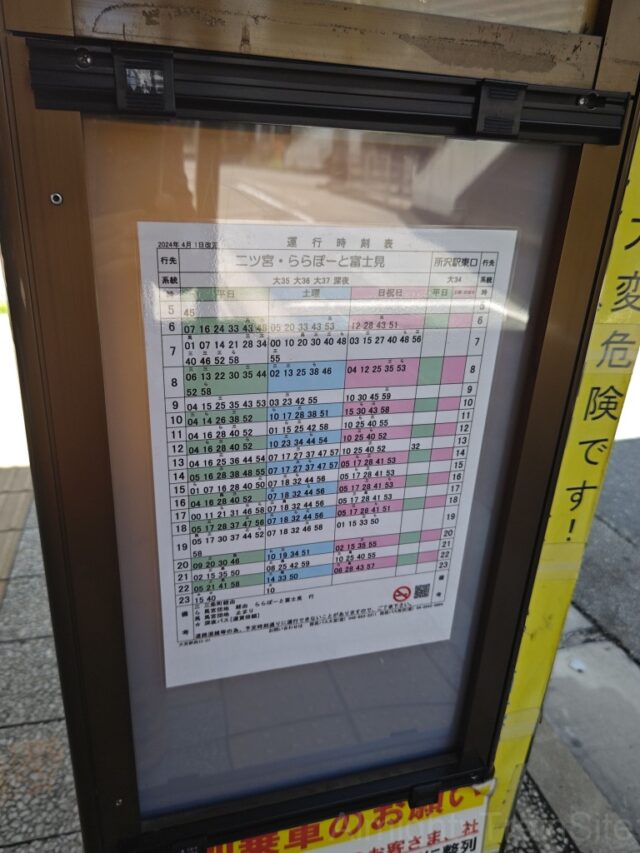

そして時刻表です。

このように二ツ宮やららぽーと富士見までは終日にわたって高頻度運行されているのですが、大34は平日のみの1日1本と、圧倒的な本数の格差があります。

そういえば、以前乗った時は所沢行きのバスが来ても目的地へ行くのか分からなくて乗るのを躊躇っている人を見ましたが、大34が1日1本になってからは9年経っているので、日頃から西武バスを使っている人でも大34を知らない可能性は高いでしょうね。

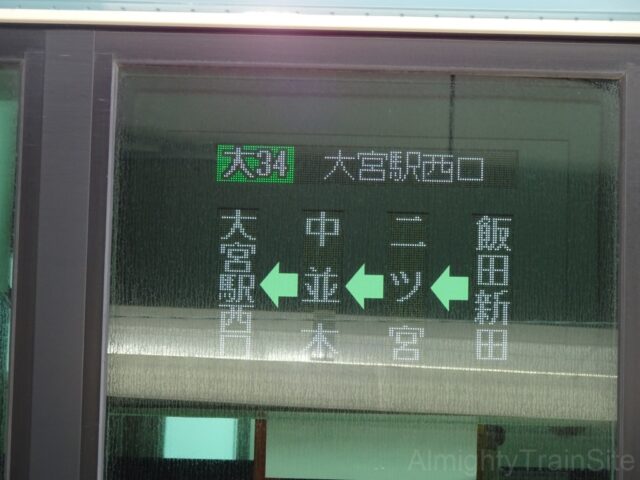

バスがやってきました。

光の加減で薄いですが、既に所沢行きの幕を出していますね。

そして発車時刻が近づき乗車扱いが始まります。

西武バス最長であり1日1本と、バスマニアを惹きつける要素を持つこの大34ですが、平日だったら毎日走っていることもあってか、他にバスマニアは見当たらず、私の他は純粋な利用者のようです。

さすがに1日に1回と1年に1回では段違いですねw

↑というわけで前面展望をどうぞ!

発車時刻になりますと、なんやかんやで十数名程度は乗っていたようです。

ほとんどはさいたま市内のみを利用する人だと思いますが、平日日中でもこれだけ利用者がいるならさすがは政令指定都市ですね。

要所要所でキャプチャも貼っていきます。

バス停を出発しロータリーを経て大通りに出ます。

片側2車線~3車線ある大通りを進みます。

周囲は繁華街であり人通りも激しいです。

少し進むと桜木町四丁目交差点で国道17号と交差します。

この付近に「新国道」というバス停がありますが、ここで交差する国道17号はいわゆる現道であり、現状で「新国道」と呼びたくなるのは、むしろこの先にある新大宮バイパスです。

しかし、恐らくはこのあたりにバスが走り始めた当時はそごう大宮店あたりを通る道がかつての国道17号、あるいはそれに相当する道であり、それに対する「新国道」だったんでしょうね。

こう考えると歴史を感じるバス停名です。

大宮の近郊を進みます。

道が広いこともあって交通量の割にはスムーズに流れていますね。

このあたりに「中並木」というバス停がありますが、かつては近くに「並木中」というバス停もあり、それが隣同士だったものだからとても紛らわしかったです。

現在は「並木中」が廃止されたため、この紛らわしさは解消されています。

三橋二丁目交差点で、今度は国道17号の新大宮バイパスと交差します。

将来的にはここに首都高速が通る計画があり、実現すればこの交差点の景色も大きく変わることでしょう。

新大宮バイパスを過ぎると道は普通の2車線道路に収束しました。

ここまではバイパスと大宮の中心部を連絡する需要のために道路がよく整備されていたのでしょう。

この先に水判土というバス停がありますが、難読地名の1つでしょうね。

ちなみに、読み方は「みずはた」です。

少なくとも江戸時代に遡る由緒ある地名だそうで、かつては水判土村というのもあったようです。

そんな水判土交差点では道は三叉に分岐しますが、大34は道なりへ向かいます。

大36のうち三条町経由と案内される系統は左折で、指扇駅へ向かう大31は右折と、バスもまた3方向へ分岐する地点でもあります。

対向のバスとすれ違いです。

ここまでも何度もすれ違っていますが2車線になったことで分かりやすくなりました。

二ツ宮交差点では県道57号が合流してくる形ですが、ここで三条町経由の大36も合流していきます。

この先にあるバス停は「二ツ宮新道」ですが、ここはどれが新道なのかは今の地図からは判然としません。

もうすぐ二ツ宮というタイミングで右手に見えてくる建物は埼玉県警察機動センターです。

かつては埼玉県免許センターだった場所で、鴻巣移転前の時代に埼玉県で免許を取った方は二ツ宮という地名に聞き覚えがあるという方も多いのでは?

ここに免許センターがあった時代は免許の試験や更新の需要もあったわけですが、二ツ宮止まりのバスが多いのはその名残というだけではなく、その先は荒川の氾濫原となり農地が広がっている程度なので、市街地の切れ目がちょうど二ツ宮でもあるんですね。

二ツ宮を過ぎると荒川を渡る治水橋に差し掛かります。

この付近の荒川はそれほどの川幅ではないですが、増水時に備えてか広大な河川敷となっており、治水橋はなかなか長い橋となっています。

これを渡れば富士見市といいたいところですが、市境は旧河道に沿っているらしく、橋をわたって少ししてから富士見市に入ります。

治水橋です。

2車線で歩道も整備されている立派な橋ですが、トラスやアーチに比べると平凡な印象でもあります。

橋を渡って旧河道を過ぎると富士見市です。

ところで、上福岡駅があるのはふじみ野市ですが、富士見市とふじみ野市は隣接しており、紛らわしいですね。

東大久保交差点では右折直後に左折と細かく曲がっていきます。

一方、ららぽーと富士見へ向かう大35はここを左折するため、いよいよここからが大34の単独区間となります。

ここでここまで付き添ってきた県道56号とは一旦お別れです。

また、富士見市はあっという間に終わり、この付近でふじみ野市に入っていきます。

福岡橋で新河岸川を渡ります。

付近に同名のバス停もあります。

今は市名としては消えてしまった上福岡ですが、バス停名や橋名としてはちゃんと残っていますね。

その先で高速道路のような高架と交差しますが、これは国道254号富士見川越バイパスです。

一般国道とは思えぬ堂々たる姿ですね。

また、この近くに上福岡総合病院がありますが、大宮方面から訪れる場合、大34のダイヤが所沢発大宮行きの折り返しとして大宮発所沢行きが走るダイヤである関係上、片道は大34を使えますが、復路は利用できないことになります。

まあ、さいたま市内にも大きい病院はあるでしょうから、わざわざ市境を越えてふじみ野市まで通院する需要もないんでしょうけどね。

ちなみに、上福岡駅方面へはコミュニティバスがあるようで、それを使えばアクセスできます。

ふじみ野市の郊外を進みます。

このあたりは旧上福岡市の市域ですね。

上福岡駅入口交差点を左折します。

ここで東大久保で別れた県道56号と再び合流します。

上福岡駅の手前では踏切渋滞が起きていました。

この先で東武東上線と交差しますが、未だ立体交差化されておらず、昔ながらの踏切の光景が続いています。

また、ここから先は南古谷駅から来る古01系統のルートと合流するため、大34の単独区間は終わりです。

ちょっと傾いてしまっていますが、やっと東武東上線の踏切です。

ちなみに、大34は上福岡駅入口というバス停に立ち寄るのみで、これは県道56号上にあるバス停です。

上福岡駅には駅前ロータリーもあるのですが、東口はコミュニティバスのみで、西口は大34の区間便的存在の所58-1や市内のフィーダー路線が発着しているようです。

こうしてみると、上福岡駅を境に系統分断しても良さそうですが、最長距離の路線であることに意味を見出しているのかどうか、1日1本の運行が9年も続いています。

まあ、廃止になるくらいならこのまま走り続けてくれたほうがずっと嬉しいですけどね。

亀久保交差点で国道254号と交差します。

先ほどバイパスと交差しますが、こちらは現道ですね。

この先の電気興業前バス停で上福岡駅止まりの所58-1が合流してきて、所沢~電気興業前間は本数が増えます。

といっても、大34よりマシとはいえ1日4本しかありませんがw

ちなみに、土休日は1本増えて1日5本になりますが、おそらく大34が走らない分を代替しているんでしょうね。

関越自動車道の高架が見えてきたら三角交差点です。

ここを左折で所沢へ向かいますが、県道56号の経路もこれなので、バスは県道56号をなぞっていることになります。

また、付近に同名のバス停があり、古01はここで枝分かれしていきます。

ちなみに、熊本県にこれで「みすみ」と読む地名がありますが、こちらは素直に「さんかく」と読むようです。

曲がった先に大井西中学校入口というバス停がありましたが、合併してふじみ野市になる前は大井町という町がありました。

少し長閑な景色も出てきました。

このあたりで三芳町を通りますが、地元の方以外で三芳の地名を聞く機会があるとしたら関越自動車道の三芳パーキングエリアくらいですかね。

上富交差点を右折します。

ここも県道56号に沿う経路となります。

中富交差点で県道126号と交差です。

このあたりで所沢市に入っていきます。

並木通り団地入口バス停付近ではその名通り、並木が見られました。

ここでまた西武バスとすれ違いです。

所沢市街は流石にバスも結構走っていますね。

所沢駅が見えてきました。

前には高速バスがいますが、あれは羽田空港からのリムジンバスですね。

こうして上福岡駅付近でも踏切渋滞を引きずった形で10分弱遅延して到着となりました。

さすがに全区間乗ったのは私だけのようですが、案外利用者もいました。

単独区間とかはさすがにほとんど乗り降りがなかったと思いますが、それ以外は少ないながらも利用されている感じです。

余談ですが、以前は大34の片道運賃よりも1日乗車券の方が安かった記憶があるのですが、現在は片道運賃が現金700円、IC692円となり、1日乗車券は700円なので、IC利用の場合はわずかながら普通運賃の方が安いことになります。

バスの写真ですが、これも別のタイミングで撮ったものです。

なので別の車両ですが、たまたま同じ車種ですね。

こうして西武バス最長路線の旅は終わりです。

ところで、現在西武鉄道は武蔵野線との直通運転の構想を発表しており、具体的な直通区間は発表されていませんが、所沢~大宮を直通する電車が走ったら、大宮~所沢間のアクセスは劇的に改善しますね。

ただ、そうなると大34の存在意義が薄れて廃止フラグが立つという心配もありますが・・・

といったところで記事は以上となります。

最後までお付き合い頂きありがとうございました。

それでは!

記事を拝見しました。大宮駅から川越線で川越駅へ。川越駅から本川越駅まで徒歩移動(新秋津駅から秋津駅までとほぼ変わらず)本川越駅から西武新宿線で所沢駅まで、も可能です、自分はこのルートを使います。

コメントありがとうございます。

確かにそのルートでも移動できますね。

本川越駅と川越駅の間はバスも利用できることを考えると、秋津駅~新秋津駅の乗り換えより便利でさえあるかもしれません。

今後とも当ブログをよろしくお願いします。