4泊5日で実施した東北遠征の5日目(最終日)です。

なお、1日目、2日目、3日目・4日目をご覧になっていない方はそちらから先にご覧になることをお勧めします。

本日の行程

最終日となる今日は昨晩宿泊した水戸からスタートし、一旦常磐線を北上して東海へ、そこから茨城交通が運行する高速バス「勝田・東海線」に乗車して東京駅へ向かうところまでが前半戦となります。

後半戦は東京駅から東海道線を西へ向かうところから始まり、熱海での乗り継ぎを経て富士川駅まで向かったら、山梨交通の路線バスで富士宮駅へ抜けるという内容です。

メインは「勝田・東海線」と山梨交通の路線バスであり、この2路線はいずれも廃止の発表が出ているということでさよなら乗車というわけですね。

もはや東北地方ですらなく、実質的には別の活動と言ってしまってもいいのですが、時系列的には一連の活動なので、そのまま続きとしてレポートしたいと思います。

東海駅へ向かう

というわけで最終日の朝が始まります。

それにしてもこの駅ビルの「エクセル」ですが、どうしても表計算ソフトを連想してしまいますw

常磐線に揺られて東海駅へ移動です。

水戸駅からも大した距離ではないのであっという間の到着ですね。

まずは駅名標から

駅名は所在地である東海村にちなみますが、予備知識無しで東海駅と言われたら静岡か愛知あたりにありそうな駅名ですよね。

実際、愛知県に東海市という市がありますし、JR東海を始め、東海地方という広域地名も知名度が高いです。

東海村という地名は1955年に岩松村と石神村が合併した時に登場したもので、それ以前にも村内に東海中学校があったそうですが、いずれにせよ古い謂れを持つ地名というわけではないようです。

由来としては藤田東湖という人物の詩「正気歌」という作品に出てくる「卓立す東海の浜」というフレーズにちなんで、前述の東海中学校が名付けられ、それが後年の合併時に村の名前になった経緯があるようです。

最近の合併でも合併後の名前で揉めた結果として、元々の地名とは関係ない名前を採用するケースがありますが、東海村はその古い一例といえそうです。

駅名については開業時は旧村名の石神駅を名乗っていましたが、東海村発足の2年後となる1957年に現駅名に改名されています。

余談になりますが、東海村は原子力との関わりの深い土地であり、日本の原子力発電発祥の地ともいえ、村内には日本原子力発電の東海第二発電所があり、日本原子力研究開発機構もあったりします。

「東海村JCO臨界事故」でも悪い意味で有名になったこともありますが、功罪含めて原子力産業が東海村の基盤であるのは事実であり、村としては日本で2番目に人口が多く、県庁所在地の水戸市にも近く、周辺をひたちなか市、那珂市、日立市などの市と接するなど、原子力産業が無ければ周辺自治体と合併していただろうなという自治体だと思います。

地図を眺めてみると、周辺の小規模な市町村は軒並み広域合併して大きな1つの市や町になっている中で、小規模な自治体がぽつんと残っている場合って、そこには原子力発電所があるケースが多いですよね。

例を上げるならば新潟県の刈羽村とか佐賀県の玄海町とかでしょうか。

ホームは島式と単式の2面3線でいわゆる国鉄型配線ですね。

ちなみに、特急も朝夕の時間帯のみですが一部停車します。

特急が停まる村も珍しい気もしますが、東北新幹線が停まる(新白河駅)福島県西郷村といった例もありますしね。

また、常磐線の駅として、及び茨城県内の駅としては唯一”村に”所在する駅でもあります。

ホーム上には灯籠みたいなものがありましたが、何か由来があるんでしょうか。

コンコースです。

よくある今風の駅舎という雰囲気ですね。

1994年に今の駅舎になっているのでそれほど新しいわけではないですが、平成以降の雰囲気は感じます。

改札口です。

Suicaエリア内ですし、とても”村”とは思えない都会っぽい雰囲気ですね。

改札を出ると自由通路となり、東口と西口に出られます。

バスは東口からですので、先に西口から見ていきましょう。

西口に出てきました。

かなり立派なロータリーが整備されていますが、これも原発マネーの賜物でしょうか?w

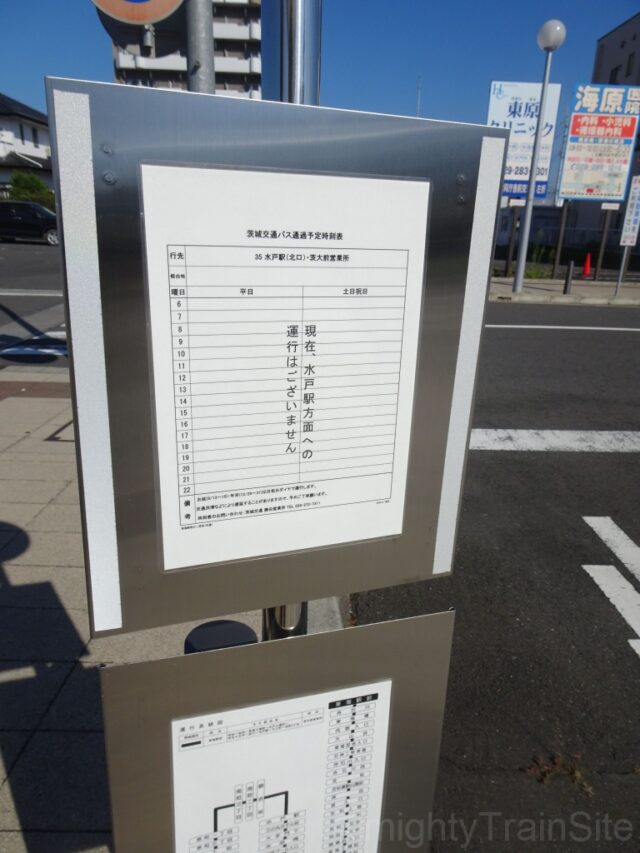

運行はございませんという斬新な時刻表w

実は東海駅西口を発着する路線は35系統という茨大前営業所からやってくる路線が1つだけなのですが、この路線は茨大前営業所発東海駅西口行きの1日1本しかなく、当バス停へ到着するバスしかなく、出発するバスはないというわけですね。

なので、バス停はあるのに乗れるバスはないという状態になっており、実質的には降車専用となっています。

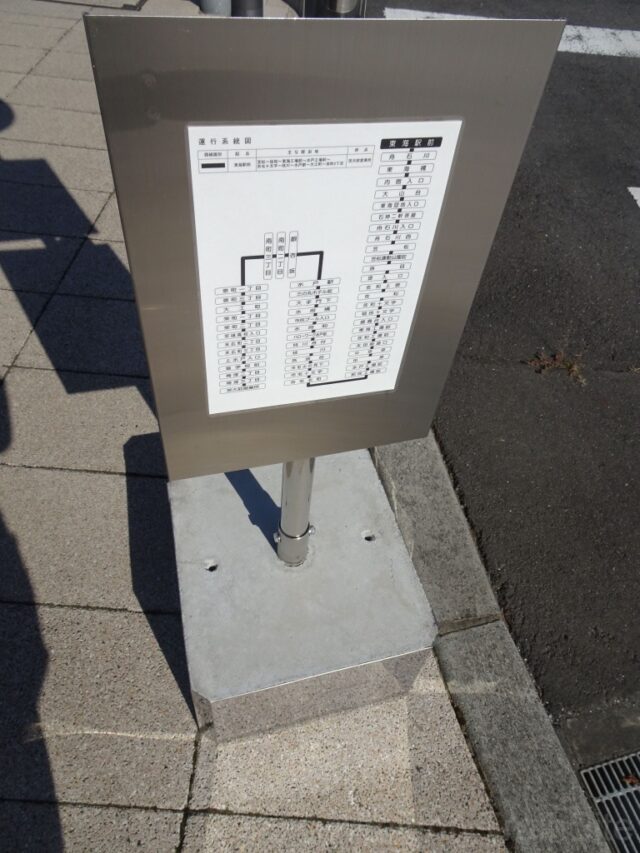

路線図も書いてありますね。

時間が合えばこれに乗って東海駅に来てもよかったですが、あいにく夕方に1本あるだけです。

そして駅舎です。

もっと正面から撮れよというツッコミを受けそうなアングルですが、バスの時間があるので駆け足での撮影となったので、ご了承下さいw

それでは自由通路に戻ります。

自由通路にあった高速バス乗り場の案内です。

今回乗車する勝田・東海線が廃止になればこの表示も見納めかと思いきや、羽田空港と成田空港へのバスもあるので、勝田・東海線の廃止で高速バスが消滅するわけではないようです。

ということは、2025年9月までは高速バス3路線が乗り入れる村だったということに・・・

東海村恐るべしw

東口へやってきました。

路線バスはこちらがメインであることも考えると、やっぱりこちら口がメインなんでしょうか。

といったところで駅の紹介は終わりで、いよいよ1つ目の目玉となる茨城交通「勝田・東海線」です。

茨城交通 勝田・東海線

それでは乗りバス編として、ここからは茨城交通の勝田・東海線です。

まずは解説からですが、この路線は東京とひたちなか市・東海村を結ぶ路線となっており、茨城交通の単独運行により、平日は1日2往復、土休日は1日3往復が設定されます。

特徴なのは設定時間帯であり、東京方面は午前中に、ひたちなか市・東海村方面は夕方に設定しており、東海村・ひたちなか市から東京都内へ日帰り利用するのに便利なダイヤとなっていて、逆に東京方面からの利用だとバスでは当日中には往復できないことになります。

ようするに沿線住民が都内へ出るという需要に特化した設定と言えますが、常磐線ともろに並走するルートでもあるので、やたらめったら走らせても需要がないということなんでしょうか。

また、東海駅から東京駅までは時刻表上では3時間20分ほどですが、常磐線を普通列車のみで移動した場合、最も長いパターンでも3時間程度で到着できるので、実は普通列車の方が早かったりします。

高速バスは東海村とひたちなか市内で細かく停車して需要を拾うため、遠回りをするルートになっているという理由もありますね。

東海村での起点は原子力機構前であり、東海駅東口や勝田駅東口など東海村・ひたちなか市内を細かく経由しつつひたちなかICから東水戸道路へ、水戸大洗ICで一度降りてバス停に寄ったら北関東自動車道で友部JCTへ、あとは常磐自動車道・首都高速を経て東京へ向かいます。

都内では東京行きは八潮PA、都営浅草駅、上野駅を経由してから東京駅ですが、下りのひたちなか・東海方面では東京駅からそのまま高速に入るという違いがあります。

また、八潮PAについては休憩ではなくてバス停として扱われており、つくばエクスプレスの八潮駅に隣接しているという立地を活かし、電車に乗り換えることで渋滞時などバスより早く到着できるというサービスがあり、八潮PAで降りる人に向けてつくばエクスプレスの八潮駅から秋葉原駅までの乗車券を100円で発売するサービスも行われています。

そんな勝田・東海線ですが、2025年9月末をもって廃止されることが決まっており、今回乗車することにしたのでした。

本当は全区間乗りたかったのですが、始発の原子力機構前バス停は駅から結構離れており、路線バスでアクセス出来ること出来るのですが、逆に言えば勝田・東海線が廃止されても何らかの形で路線バスが維持される区間と考えると無理に末端部まで乗らなくていいやとなり、東海駅からの乗車となりましたw

ここからは勝田・東海線の他、羽田空港と成田空港へのバスも発着します。

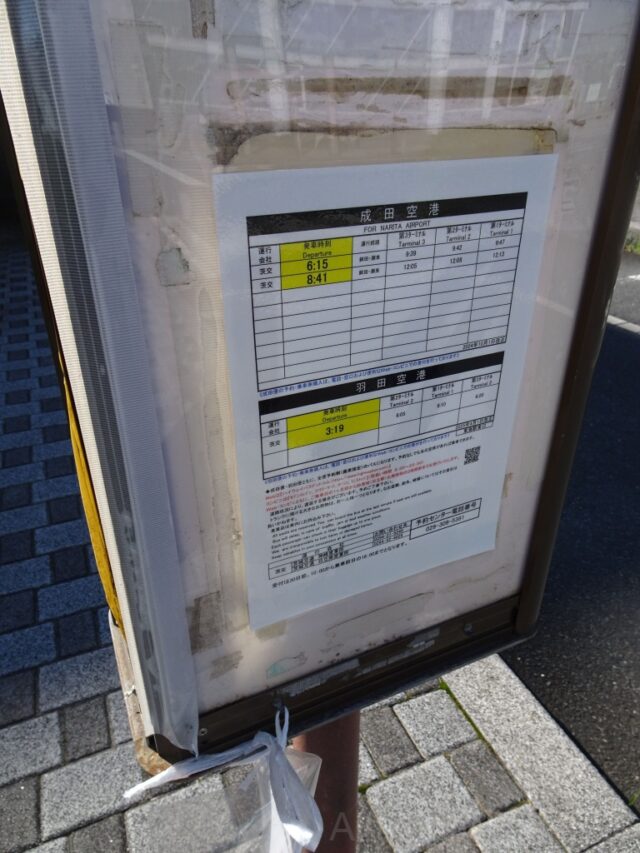

時刻表です。

このように毎日運行の2往復に加えて、土休日には1往復追加されて3往復となります。

ちなみに、こちらは成田空港行きと羽田空港行きですが、羽田空港行きについてはなんと3時19分という恐るべき時間帯です。

もはや早朝というより深夜ですよねw

始発は日立駅であり、そこを出るのは2時45分、羽田空港へは第2ターミナルへは6時05分と、羽田空港の朝一番の飛行機に間に合うような設定なのは分かりますが、これじゃあもはや夜行バスですw

そして、ほぼ定刻通りバスがやってきました。

まあ起点に近い場所なので、遅れる要素は少ないでしょう。

寄せてもう1枚

以前に「ひたちBRT」に乗って以来、2回目の乗車となるわけですが、本当は2年前にも乗るはずでしたが、乗り遅れてお預けになっていたのでしたw

↑無事に最前列を確保できましたので前面展望をどうぞ

始発から乗るわけではないので先客がいる可能性も考えられましたが、どうやら原子力機構前から東海駅までは空気を運んできたようですw

※2025年9月20日に公開予定なので、それ以前にご覧の方は少々お待ちください。

ちなみに、この高速バスは先払い制なんですが、ここで乗ったら東京都内か八潮パーキングエリアまで降りることが出来ないため、事実上均一運賃に近い状態になるわけですね。

なお、原子力機構前~海浜公園入口までの各バス停からは2450円ですが、水戸大洗ICのみ2300円となっており、更にキャッシュレス割引というのがあり、キャッシュレス決済をした場合は乗車地に関係なく2150円で乗車できます。

その他、2枚チケットという回数券もあり、こちらを使っても4300円、つまり片道あたり2150円で利用できます。

また、キャッシュレスについてはPayPay、LINE Pay、Alipay、楽天ペイなどのバーコード決済の他、クレジットカードのタッチ決済が可能ですが、逆にSuicaやPASMOなどの交通系ICカードは使えません。

説明はこれくらいにして乗車レポートに戻りましょう。

東海駅からは3名乗車で旅が始まりました。

要所要所でキャプチャでもご紹介していきます。

まずは駅東大通りという名前に恥じない大通りを進みます。

既に東海駅のくだりでクドいほど書いてきたことですが、村だは思えない立派な道路ですよね。

これも原発マネーの力ですかねw

突き当りの交差点まで来たら県道284号へ左折します。

この県道上に緑ヶ丘団地北口バス停があります。

そのまま道なりに進むと勝田営業所に差し掛かります。

この間に東海村からひたちなか市へ移っていきます。

バスは営業所の敷地内に入っていきます。

勝田営業所というバス停が設定されていますが、敷地内で客扱いをするようです。

営業所ということでバスがいっぱいですね。

ここで意外と乗車が多かったのですが、どうやらパーク・アンド・ライドとして高速バス利用者向けの駐車場が用意されているようで、ここまで自家用車でやってきてバスに乗り継ぐという需要もあるようです。

その先は東石川アパート入口バス停にも立ち寄ってから勝田駅へ向かいます。

勝田駅です。

ここからなら常磐線特急で上野や東京へアクセス抜群ですし、利用は少ないかと思えば意外と乗る人がいました。

JRの普通片道運賃が2310円ですから、高速バスの方がキャッシュレスだったら若干安いんですが、それよりは普通列車より高速バスの方が快適だからなんでしょうか。

また、高速バスについても1駅となりの水戸駅へ出れば、「みと号」が利用でき、こちらは日中でも1時間に1本ペースで出ており、勝田・東海線よりはるかに利便性が高いです。

そして勝田駅を出発です。

なお、動画の方をご覧の方にはここでお詫びがあります。

実はデータ紛失した時にこの勝田・東海線の動画の一部分が完全には復元できず、復元ソフトをもってしてもノイズ混じりの状態でしかサルベージできなかったのです。

なので、勝田駅出発から30分間ほどはノイズ混じりの動画になりますがご了承下さい。

勝田駅を出ると昭和通りという大きな道路を進みます。

ひたちなか市役所・笹野アパート前・本郷台団地入口・海浜公園入口と停車しながら東へ進みます。

ここで昭和通りから並木通りへ右折していきます。

この付近に海浜公園入口バス停がありますが、ここもパーク・アンド・ライドが実施されており、高速バス利用者向けの駐車場があるようです。

しかし、勝田・東海線の廃止でここに停車する高速バスが消滅するため、駐車場は閉鎖とのことです。

海浜公園入口バス停を最後にひたちなか市内のバス停は終わりで、あとは高速道路を目指します。

なんやかんやで各バス停で着実に乗客を集めた結果、車内は半分程度の席が埋まるほどの乗車率のようです。

これなら赤字ってことはないんじゃないかと思いましたが、近年はバス運転士不足が深刻ですから、採算云々よりも運転士というリソースが足りなくて廃止ということなんでしょうね。

富山地方鉄道の金沢~富山線なんかも需要は多かったのに廃止された例でしたしね。

この次のバス停が水戸大洗ICなので、そこから高速に乗るものだと思っていたのですが、実際には違うようです(後述)

ちなみに、このバスの起点である原子力機構前からは国道245号をまっすぐ進めばこの付近へたどり着くことになり、国道245号経由だと6.7kmの道のりですが、バスの経路通り来ると21.8kmになり3倍近い遠回りをしていることになります。

まあ、駅周辺の市街地を通らないと需要が限られてしまいますし、仕方ないですけどね。

総合運動公園入口交差点を左折し、国道245号に入っていきます。

国道6号と並んでこの地域の主要道路ということで、かなり大きな道路ですね。

この道を進んでいけば”ひたちなかIC”へたどり着きます。

そう、実は水戸大洗ICにも停車するものの高速に乗るのはそこではないんですねw

本線に入ってすぐに料金所です。

実はここ、正式には高速道路ではなくて、東水戸道路といい、ひたちなかICより北側は常陸那珂有料道路という道路なんですが、規格は高速道路そのものであり、入口部分でも普通に高速道路として案内されていました。

この辺の話をするとややこしくなるのですが、一般的に高速道路と呼ばれているのは「高速自動車国道」という道路でして、東水戸道路の場合はNEXCO東日本が管理しているものの、一般有料道路という扱いであり、言ってみれば関東で言う横浜新道みたいな有料の国道バイパスという扱いですね。

実質的には北関東自動車道の続きなんですが、なんでこんなややこしいことをしているかというと、高速道路として建設するのは政治的にも財政的にもハードルが高いのが、国道バイパスとして建設するならハードルが低く済むという事情があり、需要見通しなどから高速道路として建設するのが厳しいとされたものの、それでもどうしても地元に高速道路がほしいという自治体や政治家が国道バイパスとして実質的な高速道路を作ってしまうという手法を頻用しており、実質高速道路なのに実は高速道路ではないという道路が結構あったりしますw

中には正式な高速道路に組み込まれた例もありますが、東水戸道路や常陸那珂有料道路は今のところ北関東自動車道に組み込まれるという話はないようです。

このようにどう見ても高速道路ですよねw

まあ、鉄道の世界でも、鉄道として申請しても認可が得られないからといって、ごく一部に併用軌道区間があることをもって路面電車だと言い張って本格的な都市間鉄道を作ってしまった阪神電鉄のような例もありますしねw

この付近でひたちなか海浜鉄道と交差しているはずですが、高速道路を走っているとなかなか気づきません

那珂川を渡ります。

茨城県でも主要な河川の1つですが、福岡生まれの私としては福岡の那珂川を連想してしまいますね。

水戸大洗ICが見えてきました。

この手前で鹿島臨海鉄道大洗鹿島線と交差していますが、これも気づかずあっという間に過ぎていました。

それにしても、こうしてみるとひたちなか海浜鉄道と鹿島臨海鉄道大洗鹿島線って結構近いところを走っているんですね。

実際に那珂川を隔てて3kmほどの間隔で並行しているようです。

ここで一旦高速を降ります。

どうやら一般道上にバス停があるようですね。

と思ったら東水戸道路の高架の手前を右折して狭い道路へ入っていきます。

右折してすぐにバス停がありました。

本当に東水戸道路の高架のすぐ脇という立地でした。

ここも乗車があるようで、わざわざ高速を降りてまで立ち寄った甲斐があったというものですが、ここにも高速バス利用者向けの駐車場があるようです。

あと、勝田・東海線では唯一水戸市内にあるバス停になります。

ところで、こんな狭い道路へ入ってきてしまって、どうやってインターチェンジへ折り返すのだろうかというのが疑問でした。

普通に考えればどこかに折り返し場所があるか、道路をぐるりぐるりと回って戻るかのどっちかだと思ったのですが・・・

なんと右手にあったお店の駐車場へ入って行ったのです!

どうやらこのお店の敷地を借りてUターンするようですね。

茨城交通とこのお店で話が通っているんでしょうが、まさか過ぎるUターン方法にびっくりしましたw

よく見ると駐車場の一部の路面の色が違いますが、そこだけコンクリート舗装になっているっぽいですね。

重量のある高速バスが毎日通るとなると舗装の傷みも早いと見越して、バスが通る部分だけコンクリート舗装にしているんでしょうか。

なお、ここについては勝田・東海線の他、成田空港・羽田空港発着の便も立ち寄るので、駐車場に高速バスが乗り付ける光景は今後も見られそうですね。

場所的に公共交通機関ではアクセスしにくいのがネックですが、一度外から眺めてみたい光景ですね。

ダイナミックUターンの末、国道51号に戻りインターチェンジへ向かいます。

再び高速道路へ向かいます。

あとは都内へ入るまで高速道路の上です。

再びの東水戸道路です。

4km先に水戸南ICがありますが、ここから先は正式に北関東自動車道となります。

常磐自動車道は堂々の片側3車線!

さすがは幹線は違いますね。

石岡や土浦といった地名を見ると常磐線に沿ったルートなんだと分かります。

つくばJCTでは圏央道と交差しますが、ここは常磐道をそのまま進みます。

そろそろ守谷サービスエリアですが、ここで休憩があるようです。

守谷サービスエリアに入りました。

奥にはつくばエクスプレスの高架が横切っています。

車外に出たついでに撮影です。

ちょうど隣のマスに車がいないおかげで綺麗に撮れますね。

初めて訪れた守谷サービスエリアですが、10分間の休憩なのでトイレと飲み物の買い出し程度ですね。

なんかこんな神社みたいなものがありました。

カエルは無事帰るというゲン担ぎですかね?w

それでは車内に戻ります。

時間になると運転士さんが車内の乗客の人数を数え、全員乗っていることを確かめると出発します。

加速帯に入り本線へ向かいます。

この瞬間が一番テンションが上がるのは私だけ?

少し行くと利根川を渡ります。

ここが茨城県と千葉県の県境であり、ここから先は千葉県です。

ここで列車が通れば絵になりますが、そうは問屋が卸しませんでしたw

橋を渡ると柏ICです。

国道16号と交差する地点であり、だいぶ東京が近くなってきたことを実感します。

柏市内は半地下構造で抜けていきます。

市街地に高速道路を通す場合、こういう構造になることが多いですね。

今度は流山ICの先で江戸川を渡り、埼玉県に入ります。

常磐線は柏市から松戸市を経て東京都へ入りますが、常磐自動車道やつくばエクスプレスは流山市を通り埼玉県三郷市・八潮市を経て東京へ入るルートとなっており、一旦埼玉県を経由します。

埼玉県に入るとすぐに本線料金所があります。

東京へ向かう高速道路は大抵手前に本線料金所がありますよね。

三郷JCTでは外環道と交差ですが、バスは引き続き道なりです。

ただし、常磐自動車道はここまでであり、ここから先は首都高速です。

首都高速に入ってすぐに八潮本線料金所です。

パーキングエリアも併設しており、ここにバスが停車するのですが、ここは降車希望がある場合のみ停車という扱いであるらしく、降車ボタンが押されないとそのまま直進となるようです。

しかし、今回は降車する人がいるようで、パーキングエリアに入るようです。

パーキングエリア内にこのようにバス停があります。

元々は渋滞時に限って降車できるという扱いでしたが、現在は渋滞の有無にかかわらず降車希望があれば停車するという扱いになっているようです。

降りるかどうかの判断をしてもらうためか、この先の道路状況をアナウンスで知らせてくれるのですが、驚いたのはそのアナウンスが自動放送だったことです。

おそらく運転士さんの操作で状況に合わせたアナウンスを流しているんでしょうが、今回は特に渋滞はないという内容でした。

それでも八潮パーキングエリアで降りる人は少なくなく、ぞろぞろと7~8人は降りていったと思います。

今回は特に渋滞なしで東京駅まで40分ほどでしたが、つくばエクスプレスなら快速に乗れば17分、各駅停車でも20分で秋葉原なので、最終目的地にも寄りますが、バスより早く到着できるのは間違いないでしょう。

また、現時点で順調でも突発的に渋滞することもあるでしょうから、遅延リスクを減らす意味でもここで降りる選択をする人もいるんでしょうね。

私の場合は乗りバスが目的なので、どれだけ遅れようが最後まで付き合いますけどw

ところで、時刻表を見ると八潮パーキングエリアについては「希望により停車します」とだけ書かれていて、時刻が書いていないので、正式な停留所ではないのかもしれませんね。

荒川に沿って進みます。

このあたりは土手の上に首都高速の高架を通しているので、眺めが良いですね。

堀切JCTで6号向島線へ向かいます。

中央環状線を走るのは一瞬・・・というか小菅JCTと堀切JCTは実質1つのジャンクションみたいなものですからねw

首都高の下を進みます。

東京の道路は首都高の下を走る場面も多いですよね。

吾妻橋を渡って浅草へ向かいます。

バス停は都営浅草線の駅の近くであり、バス停名も「都営浅草駅」です。

浅草通りを進み今度は上野駅を目指します。

この地下には地下鉄銀座線が走っていますが、当然地上からは見えません。

国道4号にぶつかると左折します。

もう上野駅はすぐそこですね。

上野駅のバス停は国道4号上にありました。

そういえば、以前に乗った「パンダ号」も上野駅から乗りましたが、やっぱり国道上にバス停がありましたね。

あとは国道4号、昭和通り、永代通りを経て東京駅へ向かいます。

こうして東京駅日本橋口が見えてきますが、ここの左折って歩行者多すぎでいつも渋滞しているイメージがあります。

一応誘導員は立っていますが、歩車分離にするか地下道などで代替した方がいいような気もしますけどね。

ロータリーに入るとJRバスだらけです。

茨城交通はちょっと肩身が狭そうw

最後にこれだけ撮って終了です。

次々とバスがやってくるので降車扱いが済んだら速やかに移動してしまうこともあり、じっくり撮影している暇はありません。

これにて前半の山場は終わりで、あとは一気に静岡県を目指します。

東北遠征とは・・・と突っ込まれそうですが、せっかく残り半日JRが乗り放題なんだから使わない手はありませんねw

富士川駅へ向かう

ここからは東海道線で富士川駅へ向かいます。

ここは単なる移動なので道中はカットで、富士川駅の紹介がメインになると思います。

というか、ぶっちゃけ座ること優先でろくに撮影していませんでしたw

ホームへ向かうといたのはE261系「サフィール踊り子」でした。

以前に乗りましたが、18キッパーには縁のない列車なので一瞥して普通列車の乗車列へ向かいますw

こちらは常磐線特急のE657系ですね。

そのライバルの高速バスに乗ってきましたが、これもやっぱり18キッパーには縁のない列車ですw

あとは熱海行きに揺られて、熱海からは浜松行きへ乗り換えて富士川駅です。

そこそこの距離を移動しますが、乗り換え1回で済むのはありがたいですね。

富士川に到着です。

乗ってきたのは最新型の315系でしたが、東海道線で乗るのはこれが初めてでした。

駅名標です。

実際に富士川のすぐそばに立地する駅ですが、2008年までは富士川町という自治体に属しており、駅自体は開業時岩淵駅という駅名でした。

その後所在地に合わせて改名とのことなので、駅名の由来は川ではなくて地名ということになりますね。

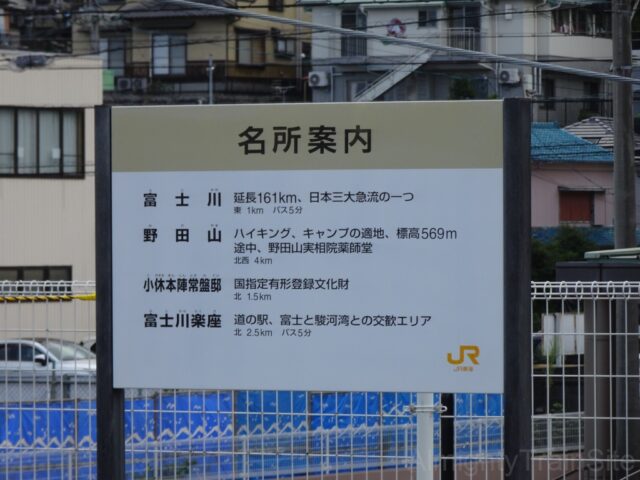

名所案内です。

富士川も名所として案内されていますが、それより気になるのは一番下の富士川楽座です。

これは東名高速の富士川サービスエリアに併設された道の駅であり、今回乗車する路線バスでもアクセスできますが、この路線が廃止されるとアクセス手段がなくなるわけですが、この名所案内の内容も書き換えられるのでしょうか?

ホームは島式+単式の2面3線という国鉄型配線となっています。

この区間を通る特急は夜行列車の「サンライズ瀬戸・出雲」を除けば「ふじかわ」だけなのであまり活用されないであろう中線ですが、東海道新幹線開業前の特急や急行がひしめくように走っていた時代には大活躍だったんでしょうね。

構内はなかなか広いですが、付近にある日本軽金属蒲原工場への専用鉄道がかつてあったそうで、その名残でしょうか。

駐車場になっている部分も元々は側線が広がっていたのかもしれません。

跨線橋についていた銘板ですが、旧駅名である岩淵駅と書いてありますね。

これは歴史の生き証人と言ってもいいものでしょう。

改札口です。

首都圏で見るものと比べると随分とシンプルな見た目ですが、TOICAエリア内なのでICカード対応です。

まずは東口へ出てみました。

こちらは跨線橋を通して出入り口があるのみです。

駅舎は西口側にだけあるので、こちら口は後年になって新設されたっぽい雰囲気もあります。

周辺は小さな駅前広場があるだけで、あたりには住宅が広がっています。

西口側には駅舎があります。

1970年に現駅名に改称されると共に現駅舎に改築されたようで、昭和の雰囲気を残しています。

駅舎の脇に広場があります。

ここがバス停になっているようですね。

周辺案内図もありました。

といったところで、駅の紹介は以上として、ここからは乗りバス編です。

山梨交通富士宮駅線 蒲原病院前→富士宮駅

ここから乗車するのは山梨交通の路線バスです。

山梨交通は社名の通り、山梨県を中心に展開するバス事業者ですが、実は静岡県にも富士市・富士宮市・静岡市清水区に路線を持っています。

今回乗車するのはその中で富士宮駅線という路線であり、蒲原病院前と富士宮駅を結んでいます。

関係の深い路線として大北と蒲原中学校を結ぶ大北線もあり、この2路線は重複する部分も多く同じ路線の別系統といってもよさそうな2路線です。

というか、そもそも山梨交通静岡営業所が管轄するのがこの2路線だけだったりします。

他の山梨交通の路線とは直接接続しておらず、孤立路線となっているんですが、歴史的には身延と富士を結ぶような路線が過去にあったらしく、それの名残とも言えそうですね。

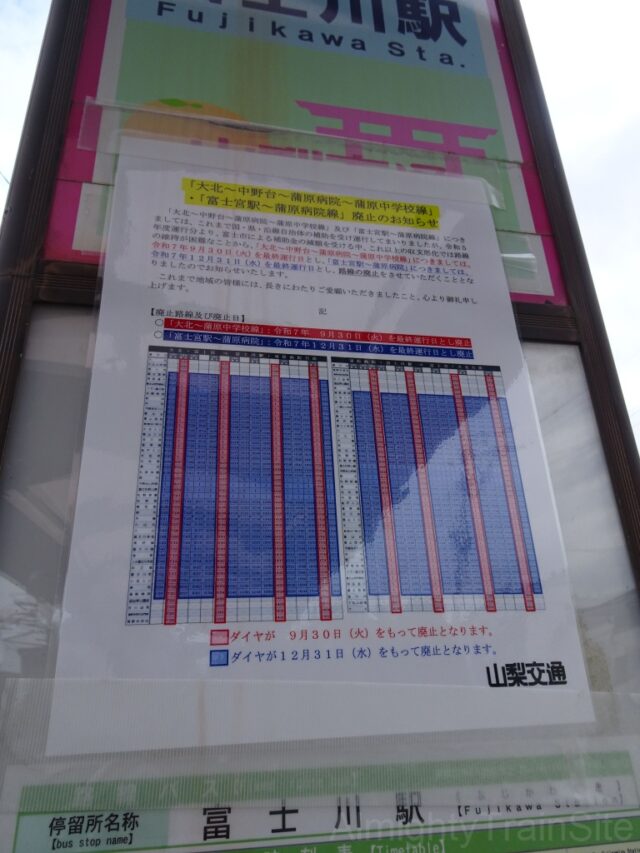

そんな富士宮駅線と大北線ですが、2路線とも廃止の発表が出ています。

大北線は2025年9月末をもって、富士宮駅線は2025年12月末をもって廃止されるそうで、今回は富士宮駅線についてさよなら乗車をしようと思います。

大北線にも乗りたかったのですが、大北が公共交通機関では大北線で引き返す以外に手段のない袋小路の土地であり、その上乗ってきたバスに折り返すとしても待ち時間が長いなど遠方から訪れるのでは行程に組み込みづらく断念した経緯があります。

なので、大北線については諦め、富士宮駅線のみ乗車するわけですが、2路線とも廃止になると山梨交通静岡営業所は管轄路線がなくなることになるので営業所自体の閉鎖、つまり山梨交通としては高速バス以外では静岡県から撤退ということにもなりそうですし、静岡県で山梨交通のバスに乗るという意味でも貴重な体験になりそうです。

時刻表です。

大北線と富士宮駅線は重複区間も多いためかまとめて掲載されていますね。

両方を合わせると1時間に1~2本はあるので、地方にしては本数が多い方と言えそうですが、それでも廃止になってしまうんですね。

両者の違いとしては富士市側の起点が富士宮駅線は蒲原病院ですが、大北線は蒲原中学校まで足を伸ばします。

蒲原中学校は静岡市内になるので、この1区間が唯一静岡市内を走る区間となります。

また、大北線は中野台地区を通りますが、富士宮駅線は通らないという違いもあります。

こちらは廃止のお知らせです。

先行して大北線が廃止されるため、重複区間では9月末に一旦減便があるという見方もできますね。

ところで、廃止後の代替交通について今のところ発表はありませんが、デマンド交通か自主運行バスのような形になるんですかね。

さすがにこの路線しか公共交通機関がない地区もあるので、何も代替交通が設定されないということはないと思いますけどね。

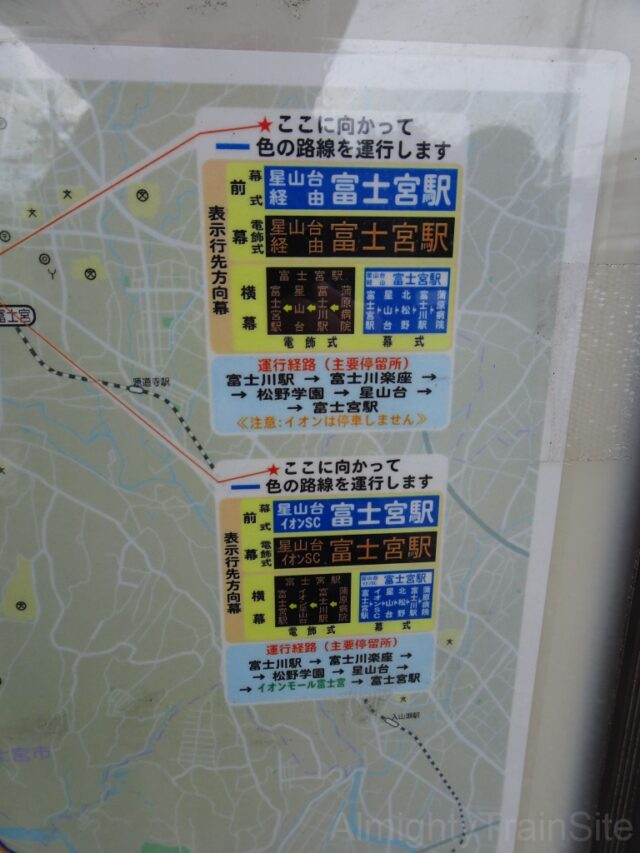

行き先ごとに具体的な方向幕の表示を添えて案内しているのは分かりやすくていいですね。

あと、隣にはタクシー乗り場もありましたが、待機しているタクシーはいませんでした。

さて、このままここで待っていても富士宮駅線に乗れるのですが、せっかくならば全区間乗車しようということになりまして、蒲原病院まで歩くことにしました。

どうやらここで待っていても20~30分は待つようなので、その間に蒲原病院まで歩けばちょうどいいでしょう。

こちらは県道396号です。

かつての国道1号であり、東海道の道筋でもあるようです。

現在の国道1号は4車線のバイパスで富士市内を抜けていますが、かつてはこんな狭い道路が国道1号だったなんて隔世の感すらあります。

しばらく歩くと東海道新幹線の高架が見えてきました。

撮影名所として有名な富士川橋梁も近いですが、今回は寄りません。

このあたりにもバス停があります。

時刻表を見るとあと10分もすれば富士川駅方面から来る蒲原病院行きがやって来るみたいなので、蒲原病院に向かいつつタイミングを見計らって撮影しましょう。

そこへ新幹線が通過です!

さすがは高頻度運行の東海道新幹線ですが、ここから撮っても屋根のあたりしか見えませんw

そこへ2両の313系が通過しましたが、どうやら身延線の車両が回送されていたようです。

↑こちらは普通列車です。

↑そして、いよいよ山梨交通のバスがやってきました。

県道を外れて蒲原病院へ向かうところを撮ったのですが、坂道を登っていくのは絵になりますね。

ん?坂道?・・・w

そう、実は蒲原病院は坂の上にあったのです。

予想外の坂にヒイヒイいいながら登ることになりましたが、なんとかバスの時間には間に合いそうです。

それにしても、もし蒲原病院への代替交通手段が用意されなかったら、この坂を高齢者や病人が登るのはかなり厳しそうですね。

息を切らしながら登ってくるとバスが待っていました。

ややはっきりしませんが、富士宮駅行きの幕が出ています。

それにしても、塗装が国際興業バスと一緒なので、なんだか東京にいる気分にw

病院の前にはバス停があります。

かつては山梨交通だけでなく、富士急静岡バスによる富士駅からの路線もありましたが、そちらは2021年に廃止されています。

今回の廃止で路線バスは全廃となりそうですが、富士市程度の規模の都市でもこうなってしまうんだから、公共交通を取り巻く状況は厳しいですね。

バス停のポールです。

掲出されている内容は富士川駅のものと大差ないので省略します。

側面の幕も撮ったら乗車です。

さて、私の他に先客もなく前面展望を!と思ったのですが、マニア席の位置の座席が外されていて荷物置き場になっていたので前面展望は断念w

↑代わりに側面の車窓を撮りました。

※2025年9月21日に公開予定なので、それ以前にご覧の方は少々お待ちください。

蒲原病院では1名乗って来ましたが、雰囲気的に病院職員が退勤後という感じでした。

例の坂を下って富士川駅に着くとその人は降りていきましたが、代わりに地元の学生が数名乗ってきました。

富士川に沿って走ります。

動画は左側で撮りましたが、右側の方が景色が良かったなと後悔w

県道10号を進んできたバスは蓬莱橋で県道76号に折れていきます。

ここで富士川を渡り富士市から富士宮市に入っていきます。

ここで大北線とは別れるわけですが、大北線もかつては富原橋を越えて芝川の方へ伸びていた時期もあるようです。

富士川を渡ります。

川のレジャーを楽しむ人達の姿もありますね。

このあたりで車内は私の貸切となりました。

やっぱり市町村の境は人流が少ないんでしょうか。

その先はちょっとした峠みたいな道になったあと、富士宮の市街地に入っていきます。

このあたりでは高齢者を中心に短距離の利用が散発的にありました。

その先はイオンモール富士宮に立ち寄ってから富士宮駅へ向かいますが、イオンモールは敷地内に乗り入れていました。

ここで降りる人が多かったので乗り入れる効果はあるようですが、後々イオンだけの需要ではないことを知ることになります。

イオンモールのあとは富士宮駅へ向かうのですが、実はイオンモールって富士宮駅のすぐそこにあり、歩いていけるくらい近いのです。

しかし、バスはぐるりと遠回りするような経路で駅へ向かうため、時刻表上では6分かかるのですが、実際には休日特有の駐車場渋滞に巻き込まれてもっとかかっていたと思います。

慣れている地元民はそれを知っていて、駅が目的地でもイオンモールで降りて歩くという人もいるのではないかと思います。

富士宮駅に到着!

余韻を感じるまでもなくあっという間に走り去ってしまいましたw

あとは帰るだけなのですが、富士宮駅も初めて訪れるので軽くご紹介しましょう。

こちらが駅舎です。

ペデストリアンデッキと直結しており、全体を一望することは出来ません。

こちらが駅の入口です。

富士山の玄関口ということでもっと観光地っぽい雰囲気になっているかと思ったらそうでもありませんでした。

ホームは単式+島式の2面3線です。

身延線の複線は当駅までであり、単線と複線の境でもあるわけですが、意外にも当駅始発・終着の列車はありません。

富士宮市街のシャトル便的な列車は隣の西富士宮駅で折り返しているためですね。

といったところで列車がやってきました。

というわけでこれにて駅の撮影も終了w

縦型駅名標すら撮るのを忘れてしまいましたが、急ぐのには理由がありました。

まさかの途中下車・・・そして?

身延線に飛び乗った私はそのまま富士駅へ向かい、東海道線で関東へ帰るものだと思った人がほとんどだと思いますが、このあとの行動はまさかのものでした。

なんと3駅先の入山瀬駅で途中下車してしまったのです。

ここも初めて降りる駅なので紹介しようと思いますが、駅が目的で降りたわけではありません。

ホームは島式1面2線ですが、前述のように意外にも複線区間なんですよね。

確かに身延線の富士~西富士宮間は本数が多く、そのため複線化されているのだと言われれば納得できそうなものですが、実際には本数が多い区間とはいえ、富士宮~西富士宮間は単線ですし、最も本数が増える平日朝ですら最大で1時間あたり5本とかなので、交換設備をしっかり設ければ単線でも裁けない本数ではないです。

というか、これより本数が多くても単線という路線もありますしね。

ではなぜここが複線化されているのかというと、それには宗教が関係します。

富士宮市にある大石寺は日蓮正宗の総本山であり、創価学会も会員の月例参拝を実施するようになると、こうした信徒たちのための団体臨時列車が身延線で多数運行されるようになり、身延~富士宮間はこうした列車に対応するために複線化されたのです。

更に複線化だけでなく、ルートまで変わっており、当初の身延線は富士駅から東へ進み東海道本線と分岐していましたが、東京方面から来た列車がスイッチバックせずに身延線へ入れるように現在のように西側へ進み分岐する構造となり、駅の移設を伴うルート変更がありました。

しかし、創価学会が日蓮正宗を破門されると創価学会関連の団体臨時列車が運行されることはなくなり、現在ではローカル線にしては過大な設備として持て余している感があります。

また、現在東海道本線と身延線を直通する唯一の定期列車である「ふじかわ」は静岡方面から来るのでスイッチバックしなければならないのですが、ルート変更しなければスイッチバック無しで運行できていたんですよねw

まあ、「ふじかわ」が富士宮まではスムーズに走れるという意味では複線は無駄ではないんでしょうけどね。

ホームと駅舎は跨線橋で行き来します。

エレベーターやエスカレーターはなさそうなので、階段必須の駅となりますね。

後ほど付近の踏切から見た構内です。

すぐそこに踏切があるので、道路とホームとの間にスロープでも設ければバリアフリー化できそうですが、踏切の中に入口があるのはさすがに危険すぎますかね。

改札を出ました。

自動改札はIC用の簡易型のみで、それ以外は有人改札で対応します。

意外にもJR全線きっぷうりば、つまりはみどりの窓口が残っていますね。

駅前はなかなか立派なロータリーとなっていますが、路線バスの乗り入れはなく、タクシーと送迎マイカーのための施設となっているようです。

曽我兄弟墓所への案内碑のようですが、実は曽我兄弟の墓所って全国各地にそれと伝わる墓所や祠があり、実際の所はどこが本物かはもはや証明しようがないんでしょうね。

といったところで、私は駅を出て歩き始めました。

目的地は・・・当ブログの常連さんならそろそろ察しがついてきた?w

その答えとは・・・さわやか!

もはや説明不要なくらい有名ですが、静岡県にのみ展開するチェーンで、ハンバーグが有名です。

私もさわやかのファンであり、静岡へ行ったら可能な限り食べに行っています。

ただ、お店に入ると2時間待ちと言われてしまい、結局店内で2時間待ちました。

今はスマホがあるし、大容量のモバイルバッテリーも持ち歩いているので暇つぶしには事欠かないですが、まさか2時間とは・・・

さわやかは今や人気店ですから長時間の待ち時間も覚悟の上ではあるんですが、駅からのアクセスの良い新静岡セノバ店や浜松遠鉄店、あるいは首都圏からのアクセスが良い御殿場店や函南店、沼津学園通り店などを避ければ待っても1時間以内だろうと踏んでいたのにこれは予想外でした。

一応今日中に帰路に着くという制限があるのですが、終電までに帰れるタイムリミットまでは3時間ほどあるので、2時間後に入店しても食事をして駅へ戻るだけの時間はあると踏んでいたので、まあ食べられないことはなさそうです。

2時間待ってようやくありついたげんこつハンバーグ!

やっぱりこれですよね。

帰りが終電になろうが待つ価値があると思います。

このあとは帰路があるのですが、特にネタもないので記事はここまでにしたいと思います。

4泊5日に及んだこの遠征もこれにて完結ということで、最初からご覧頂いた方もそうでない方もお付き合いありがとうございました。

これ以降は単発の活動を挟みつつまた遠征をする予定なのでその記事でお会いしましょう。

それでは!

あわせて読みたい関連記事

- 「あかぎ」「銚電」「しおさい」はしご旅

- ローカル路線バス乗り継ぎでお台場へ

- アドバンスドな新幹線と西鉄の決算

- 駆け込み18きっぷで房総半島横断の旅

- 「花咲くあたみ満喫号」で行く熱海・箱根の旅(1日目)