中部・関西遠征の4日目です。

なお、1日目・2日目・3日目をご覧になっていない方は、そちらから先にご覧になることをお勧めします。

本日の行程

4日目となる今日は昨晩宿泊した敦賀からスタートし、まずは湖西線の新快速で一気に新大阪へ移動し、そこからは関西万博に伴い運行されている臨時列車「エキスポライナー」を1往復乗車し、新大阪へ戻ったら特急「まほろば」で奈良へ1往復し、最後はおおさか東線の直通快速で奈良へ向かったら宿泊してゴールとなります。

この翌日からは家族と合流し、普通の家族旅行となるので活動としては本日が実質最終日と言えます。

ただし、家族旅行としての日程の中でも部分的に鉄ネタを回収した部分があるので、それはこのレポートの中で紹介する形を取りたいと思います。

湖西線新快速で新大阪へ

というわけで4日目の朝が始まっていきます。

朝の敦賀駅前からスタートです。

新幹線の開業ですっかり生まれ変わった敦賀駅ですが、前回は北陸新幹線に乗って訪れましたね。

また、時刻は9時過ぎであり、普段の私の活動からすれば随分とゆっくりした出発ですが、これは昨晩は23時半という遅い到着だったことに加えて、この日の活動目的の1つである「まほろば」の時間に合わせるとこの時間の出発でも十分だったという事情があります。

敦賀駅といえばこの銀河鉄道999のオブジェですよね。

銀河鉄道999や作者の松本零士氏とは特に関連はないと思われる敦賀市ですが、古くから鉄道と港の町ということから、銀河鉄道999と宇宙戦艦ヤマトのオブジェを市内に設置しているようです。

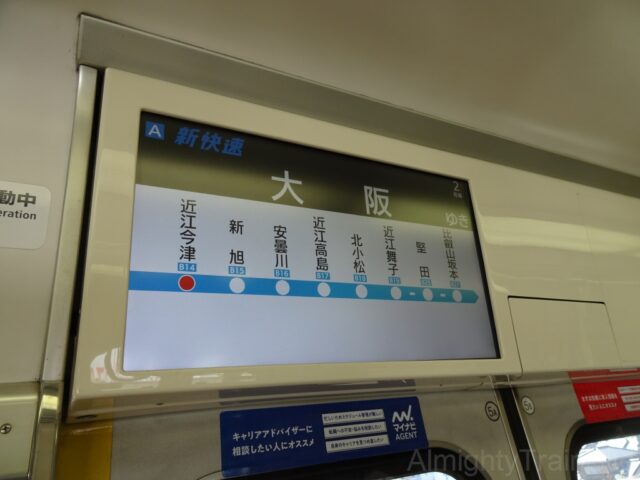

乗車するのはこちら

新快速大阪行きですが、実は新快速で大阪止まりってかなりレアでして、普通は大阪を通り越して姫路方面へ直通するのが基本です。

敦賀発の場合だと平日ダイヤでは大阪行きは存在せず、土休日ダイヤでのみ1本だけ存在します。

また、湖西線経由の新快速としてはこれが1番列車となります

待っていたのは関西ではまだまだ主力車種の223系でした。

敦賀へ乗り入れるのは4両のみということで車内は混み合っており、何とか座れましたがほとんどの席が埋まっているようでした。

レアな大阪行きの表示も撮っておきましょう。

それでは乗車します。

2駅進んで近江塩津駅からは湖西線に入りますが、実は湖西線を走る新快速というのは日中時間帯のみ運行であり、朝や夕方・夜間の運行はありません。

それ以外の時間帯でも敦賀駅へ乗り入れる新快速はありますが、そちらは米原駅経由で運行される列車であり、湖西線経由だと敦賀から京都までは1時間37分ほどなのに対して、米原駅経由だと1時間53分ほどかかります。

遠回りしている割には16分の差しかないのはちょっと意外な気もしますが、湖西線経由の場合だと近江舞子以北は各駅停車となる上、近江今津駅では増結作業や特急退避のため10分間も停車するダイヤになっていることが要因だと思われます。

なので、北陸新幹線利用者で、敦賀~大阪間は近いからと特急ではなくて新快速を選ぶ人もいるでしょうが、新快速というイメージに反して、特急との速度差は結構あるので特急料金節約で敦賀~大阪間で新快速を選ぶならばその点は覚悟しておきましょう。

新快速というととにかく速い列車というイメージが強いですが、湖西線においては単なる快速列車と変わらない列車となりますね。

まあ、敦賀から大阪方面は特急に誘導したいという意図もあるんでしょうねw

近江今津駅では増結作業と特急退避のため10分間停車します。

どのみち、空いている増結車両に移動しようと思っていたので、ついでにホームへ出ました。

当駅からは西日本JRバスによって若江線というバスが出ていて、小浜市へ抜けることができます。

これが関西圏と小浜市を結ぶ最速ルートでもあり、若江線は新快速と接続するダイヤが組まれているようです。

そちらもいずれ乗ってみたいですね。

↑対向の普通列車が入ってきました。

新快速と普通列車の並びですが、どっちも223系なので分かりづらいですねw

以前は普通列車として113系や117系が走っていたものですが、それはもう過去帳入りしてしまいました。

↑ここで「サンダーバード」の通過です。

そして列車は再び動き出します。

しかし、近江舞子までは引き続き各駅停車であり、新快速に相応しい俊足っぷりを味わうのはもう少しお預けです。

湖西線では近江舞子までの普通列車は多く運行されているものの、近江舞子以北まで行く普通列車は日中ダイヤでは1時間に1本の近江今津発着があるのみであり、これと新快速を加えて近江舞子~近江今津間では毎時2本、近江今津~敦賀間では日中は新快速のみとなりますので、1時間に1本となります。

これでも直流化以前は永原~近江塩津間に交直デッドセクションがあった関係で敦賀方面へ抜ける普通列車は少なく、数時間も運転がない時間帯もあったりするなど、これでも輸送改善は進んだと言えるでしょう。

でも、湖西線の名前の通り、車窓から琵琶湖を楽しめるのはいいですね。

近江舞子を出るとあとは堅田・比叡山坂本・大津京・山科・・・と停車していくのですが、近江舞子~堅田間で5駅連続通過する以外は他の区間の新快速ほどの飛ばしっぷりは見られません。

また、湖西線では新快速とは別に快速もごく僅かながら運行されているのですが、快速との差はおごと温泉駅に停車するか否かだけなので、新快速と直通運転する快速列車と言ってもいいくらいだと思います。

新快速を京都で途中下車して、当ブログではお馴染みの京ダイニング八条さんで牛カツカレーを頂きました。

食後は新大阪へ移動して次の活動へ進みます。

「エキスポライナー」に乗る!

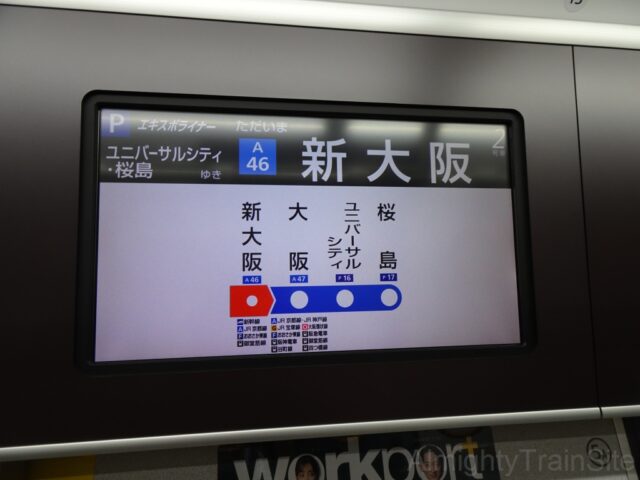

それではここからは「エキスポライナー」です。

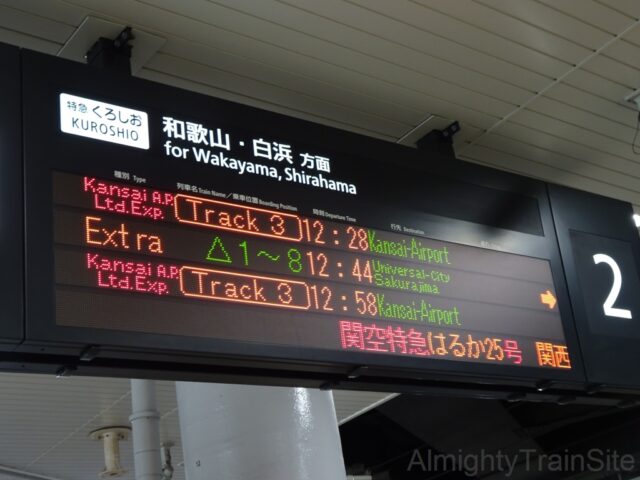

名前からして明らかですが、「エキスポライナー」は関西万博に伴って運行されている臨時快速列車であり、新大阪~桜島間を運行しています。

関西万博の会場最寄りは大阪メトロ中央線の夢洲駅ですが、JR線としては最寄りとなる桜島駅と会場とを結ぶシャトルバスも設定されることとなり、これに接続する目的で「エキスポライナー」が運行されることとなりました。

新幹線乗換駅となる新大阪と桜島を直結する利便性はともかく、結局シャトルバスとの乗り換えが必要なら、御堂筋線と中央線を乗り換えるルートでもいいのでは?とも思いますが、鉄道趣味界隈では万博関連のネタでは唯一と言ってもいいものですし、これは取材しておかねばというわけです。

なお、同じく関西万博に合わせて延伸された中央線の夢洲駅については以前の活動で訪問済みなので、興味がありましたらどうぞ!

運行形態としては新大阪~桜島間をおおむね1時間に1本程度運行され、途中停車駅は大阪・ユニバーサルシティの2つのみとなっています。

大阪駅から桜島線へは梅田貨物線を経由するため途中駅にホームはなく、西九条駅については桜島線と梅田貨物線を結ぶ連絡線がホームを経由しないため通過となっており、実質的に通過するのは安治川口駅だけという見方もできますね。

また、このような経路の列車が走るのは、実はこれが初めてというわけではなくて、USJへの需要を見込んで同様に設定されたことがあります。

ただし、それは2014年~2016年の2年程度で終了しています。

それが関西万博の会期中限定で復活したという形ですね。

使用車種は大阪環状線や桜島線の主力車種である323系がメインで使われ、323系が新大阪駅へ顔を出すという意味ではネタ度が高いですね。

また、323系は基本的に快速系統には充当されないため、323系による快速という点でもネタでしょうか。

しかし、更にネタなのが、平日の朝のみ設定される221系充当の列車であり、運用の都合だそうですが、221系が桜島線に乗り入れるという点でもネタ度が高いです。

この日は休日であり、221系による「エキスポライナー」は運転されないのですが別日に221系充当列車に乗っていますので、この記事でそれについてもレポートしようと思います。

というわけでレポート開始です。

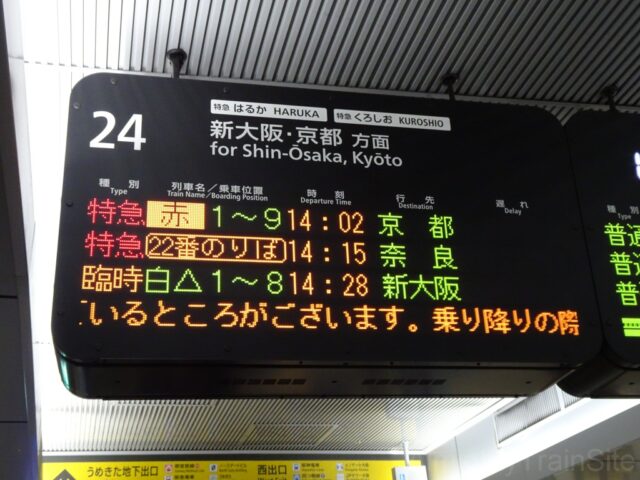

まずは発車標ですが、「くろしお」などの特急と混じって案内されていました。

付属編成として連結されている271系ですが、まだ乗ったことがないんですよね。

伊丹空港が近いこともあって、飛行機が低空飛行するのも大阪の名物ですね。

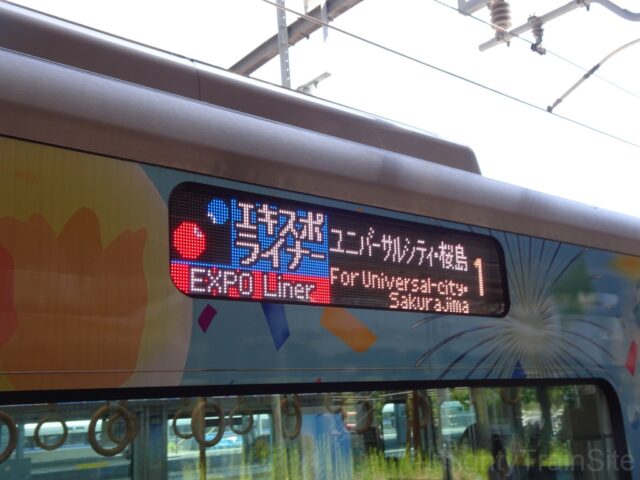

↑そして、お目当ての「エキスポライナー」の入線です。

323系が新大阪にやって来るのは会期中限定なので貴重ですね。

写真でも撮ります。

桜島方の先頭車のみ特別ラッピングとなっていました。

↑アニメーションが表示されていたので動画でも撮りました。

行先表示部です。

微妙に「ミャクミャク」を連想させるけれども、そのものではないイラストが付いていますね。

あと、これは何なんだと気になったんですが、どうやら車椅子用のスロープのようです。

通常だと駅員さんがやってきて手動でスロープを設置すると思いますが、それを自動化しているようですね。

万博期間中は車椅子での利用も増えると踏んで設置したのかもしれませんが、これは普及していけば駅員さんの業務負担軽減に繋がりますよね。

それでは乗車します。

思ったより空いていて、座席の半分程度が埋まるという感じの乗車率でした。

12時過ぎという今から会場へ向かうには半端な時間だったせいだと思いますが、やっぱり桜島駅から先はシャトルバスに乗り換えという点が敬遠されて、桜島ルートはあまり利用されていないんですかね。

車内の案内表示です。

「エキスポライナー」とも表示されているのもいいですね!

あとは、ちゃんと自動放送で「エキスポライナー」と言っていたのは音鉄的な注目ポイントでしたね。

運行期間は半年間ほどとなりますが、万博という一大イベントということで、JR西日本としても力を入れているんですかね。

大阪駅は開業したばかりの地下ホームへ発着ですが、ここから乗ってくる人は少なかったです。

大阪駅からユニバーサルシティや桜島へは大阪環状線から直通の列車が設定されていますし、地下ホームの乗り換えが不便なこともあって「エキスポライナー」を利用する人は少数派なんですかね。

そしてユニバーサルシティ駅ですが、ここで降りる人の方が多いというw

万博よりむしろUSJへ向かう人のほうが利用している説あると思いますw

そして桜島駅に到着です。

少ないながらもいた万博客はまっすぐ改札へと向かいますが、私はこのまま折り返し乗車します。

フリーきっぷを買っていたので改札を出ずに折り返しても問題はなかったのですが、桜島駅が万博でどう変化したか気になったので、駆け足ながら駅を見ていくことにしました。

通路は上下の同線を区切るためのロープが張られていました。

これを見ると朝方は結構混雑するんでしょう。

改札付近の階段です。

階段の広告は万博ではないですが、ほかは万博一色ですね。

スタンプコーナーもありました。

台紙は特別デザインのようですね。

「エキスポライナー」の案内ですが、西九条に停まらないことを強調していました。

配線的に止まれないので仕方ないですが、需要的には止めてもいいくらいですよね。

駅舎です。

ここは万博の旗があるくらいで特に装飾はないようです。

でも、駅を出てすぐにこんな場所があります。

ここはシャトルバスに乗る人が並ぶスペースのようで、今はガラガラですが、午前中は結構混むんでしょうね。

実は万博に合わせて新設された改札がありまして、こちらがそれです。

木材剥き出しのデザインは万博のシンボルの大屋根リングに寄せたものなんでしょうか。

なお、この改札口は出口専用で入場することはできないので要注意です。

これは別のタイミングで撮ったものですが、内部は万博感満載になっていました。

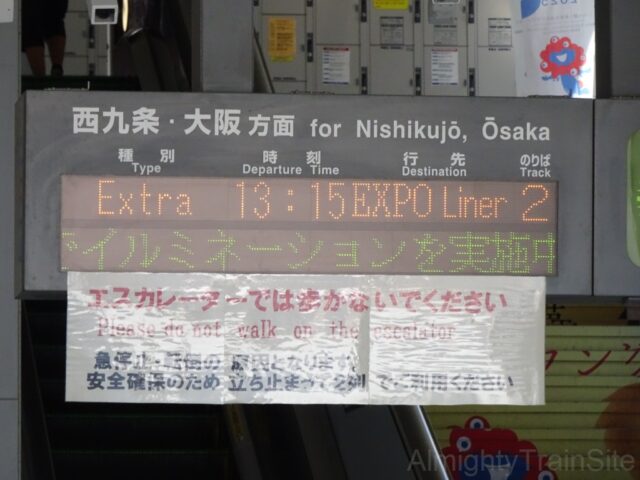

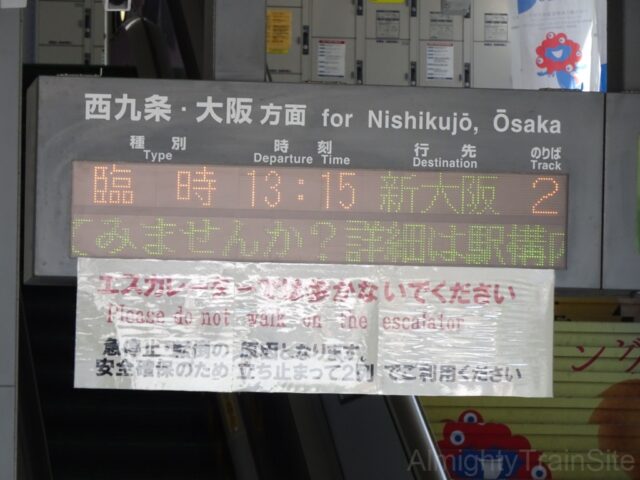

新大阪行きの発車標です。

当駅からの新大阪行きというのも今だけですし、しっかり記録しておきましょう。

それでは再び「エキスポライナー」で新大阪へ戻ります。

↑今度は空いていたので車窓を撮りました。

※10月26日公開予定なので、それ以前にご覧の方は公開までしばらくお待ち下さい。

キャプチャでも紹介していきます。

通過する安治川口駅付近ですが、安治川口駅は貨物駅としての顔もあり、このようにコンテナが並ぶ光景が見られます。

ちょうど旅客駅と貨物駅両方の駅名標を入れることができました。

ここで川を渡ります。

先程通過した駅が安治川口駅なので、当然安治川かと思いきや六軒家川という川になるようです。

安治川は西九条駅の南を抜ける流路であり、大阪環状線とは交差しますが桜島線とはギリギリ交差しません。

西九条駅のホームが見えてきました。

大阪環状線直通の列車は渡り線を使ってホームがある線路へ乗り入れますが、梅田貨物線へ繋がる線路は西九条駅のホームを経由しないため、「エキスポライナー」は西九条駅の真横を素通りする形になります。

もともとは貨物列車のための線路でしょうから仕方ないですね。

でも、将来的に桜島線も夢洲へ延伸されて、万博会場の跡地に作られる予定のIRが人気を集めるようになれば、「エキスポライナー」のような列車が定期運行されるようになるかもしれず、そうなれば貨物線上にも西九条駅のホームが設置されるかもしれませんね。

そして、ここで列車は運転停車です。

実は梅田貨物線のうち大阪~西九条間は単線となっているのです。

元々は貨物線ですし、旅客列車が走るようになったと言っても特急列車がメインでしたから、大都市大阪といえども単線で間に合っていたのでしょう。

野田駅の横を通過します。

ここから先は梅田貨物線は地上へ下っていき、福島駅付近は地上を走ります。

この付近にはまだ踏切が残っています。

そして、大阪駅の地下ホームに滑り込みます。

やはりここでの乗降は少なかったですが、やっぱり他のホームとの乗り換えが遠いことで敬遠されているんでしょうか。

関東で言うところの東京駅の京葉線ホーム的な?w

大阪駅を過ぎると数分で新大阪駅です。

結局、復路の利用者は万博やUSJとは関係ない一般の利用者のようでしたが、万博にせよUSJにせよ、流石に昼過ぎに帰る人はほとんどいないでしょうし、この運用は回送ついでみたいなものなんでしょう。

↑最後に「エキスポライナー」の新大阪発車シーンを撮って

↑おおさか東線の221系も撮ったら終わりですが・・・

「エキスポライナー」おかわり!221系に乗る!

ここからは別日に実施した活動であり、時系列が前後しますが、「エキスポライナー」繋がりで引き続きレポートしていきます。

前述の通り、平日の朝のみ221系充当の「エキスポライナー」が運行されており、今度はそれに乗ります。

これは平日朝はラッシュ運用のため323系に余裕がなく、おおさか東線で使う221系を間合いで「エキスポライナー」に充当しているようです。

323系がロングシートなのに対して、221系は転換クロスシートですから、一般利用者にとっても221系のほうが快適かもしれませんね。

↑というわけで入線シーンです。

まあ、おおさか東線では221系が・・・というよりそれしか走っていないので新大阪で221系を見るのは現状レアでもなんでもないですけどねw

側面の表示です。

221系は種別幕と行先幕が分離しているのですが、種別幕のところに「エキスポライナー」と表示していますね。

それでは乗り込みます。

今度は開場直後に入場するのにもちょうどいい時間ということもあってか多くの万博客で混み合っていました。

ちゃんと「エキスポライナー」が万博輸送でも活躍しているようで一安心ですw

↑今度は前面展望を撮ってみました。

※11月8日公開予定なのでそれ以前にご覧の方は公開までしばらくお待ち下さい。

キャプチャでも紹介していきます。

221系は前面展望しやすい構造ですよね。

地下線の入口です。

まだ開通したばかりなのでコンクリートも真新しい色をしています。

地下の大阪駅にも停車したら、ここから先が221系の運用がレアな区間となります。

地下から地上へ顔を出すと福島駅のあたりで踏切を通過します。

梅田貨物線のうめきた地区の地下化後も地上のまま残されているわけですが、旅客列車についてはなにわ筋線開業でここを通らなくなるはずなので、ここについては踏切が残っても問題ないとされたのでしょうか。

大阪環状線の複線と梅田貨物線の単線が並列し3本の線路が並行します。

そしてもうすぐ西九条駅ですが、「はるか」「くろしお」など大阪環状線へ直通する列車はこのポイントを左へ進みます。

直進すると桜島線へ繋がりますが、定期列車だと貨物列車しか走らない線路なので、ここを通過する列車に乗車できるのはレアです。

まあ、万博目当ての一般客にとっては桜島駅へ行ってくれさえすればどうでもいことでしょうけどw

西九条駅を通過すると大阪環状線の外回りは高架線となります。

これは桜島線の旅客列車が走る線路と立体交差するためですね。

ここで221系とすれ違います。

先行の「エキスポライナー」の折り返し回送のようですね。

桜島線で221系が走ること自体がレアなのに、221系同士のすれ違いなんて更にレアですよね。

安治川口駅を通過します。

貨物駅としての構内は広いですが、旅客線としては島式1面2線だけです。

もうすぐユニバーサルシティ駅というところで鉄橋が出てきますが、これは川を渡るわけではなく陸橋の一部になるようです。

ただ、それなら普通の高架橋でいいはずで、あえてトラス橋としたのは何か理由があるんでしょうか。

考えられるのはかつてここに川があったが暗渠化や流路変更で川がなくなったという説ですが、この付近の桜島線はUSJの開業でルート変更が行われており、川の位置が変わるような大規模な改変があったとすればUSJ開業時であるものの、ネットで調べる限りでは詳細は分かりませんでした。

そしてユニバーサルシティ駅です。

名前の通りUSJの最寄り駅となっており、USJの開業に合わせて設置された駅でもあります。

ここで半分くらいが降りていきまして、車内の利用者の半分くらいはUSJ客だったことが判明w

まあ、万博にしろUSJにしろ、朝方が来場のピークになるのは共通なのでしょう。

ユニバーサルシティ駅を出ると次の桜島駅まではこのようなロックシェッドのような構造物の下を走ります。

この構造物の上部は桜島北公園という公園になっているようです。

降車したらすかさず撮影です。

実は朝の「エキスポライナー」は桜島駅行きのみとなっていて、折り返しは回送されるダイヤとなっているので、復路は普通列車となります。

↑折り返し回送の発車シーンです。

折り返す途中で乗り換えた西九条駅ですが、貨物線上に221系が停まっていました。

回送列車が運転停車していたようです。

といったところで、「エキスポライナー」編は終了です。

特急「まほろば」で奈良へ1往復

ここからは時系列を4日目の活動に戻りまして、特急「まほろば」です。

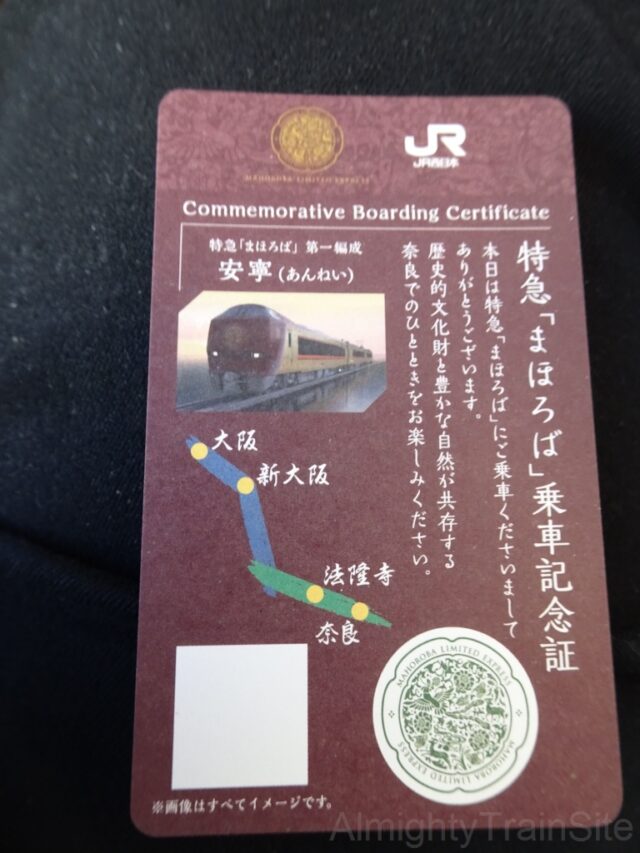

実は「まほろば」には過去にも乗っており、記事にもしているのですが、当時とはだいぶ状況が変わっており、改めてのレポートとなりました。

まず、前回乗車時はまだ実証運行的な色彩が強く、期間限定の臨時列車という位置づけだったのが、現在は土日を中心とした運行ではあるものの、定期列車に出世しています。

また、前回乗車時はおおさか東線は新大阪~久宝寺間での運行となっており、大阪駅地下ホームが未開業だったことから、「まほろば」も新大阪~奈良間での運行でした。

それが、現在は大阪~奈良間での運行となっているという違いがありますね。

停車駅についても、前回乗車時は新大阪~奈良間ノンストップでしたが、現在は途中に法隆寺駅にも停車します。

使用車種についても前回乗車時は「くろしお」などで使われている287系だったのが、現在は改造を受けた683系が充当されており、「安寧」という愛称のある専用編成が用意されています。

なお、記事公開時点では「安寧」に加えて「悠久」という2本目の専用編成が登場していますが、活動時点では「安寧」のみでした。

なので、今回乗車するのも必然的に「安寧」となります。

ようするに実証運行的な位置づけだった「まほろば」が好評を受けて定期列車に出世したわけで、おめでたいことですね。

奈良県への輸送は近鉄が圧倒的優位という状況があり、奈良県内を走るJRの特急列車は皆無という状況が長かったわけですが、おおさか東線によって新幹線乗換駅の新大阪へのダイレクトアクセスという優位性を手にしたことで、ついに反撃の狼煙を上げた形であり、熱い展開ですよね。

というわけで大阪駅へやってきました。

おおさか東線を走るので、地下ホームから出発となります。

発車標です。

かつては激レアだった特急奈良行きの表示も、これからは日常のものとなることでしょう。

そして、「まほろば」は既に入線していました。

683系の転用とはいえ、塗装もオリジナルなので新鮮味がありますね。

行先表示です。

種別幕の部分もオリジナルデザインとなっています。

車内ですが、はっきりいってガラガラでした。

1両あたりだと10名乗っているかという程度でした。

まあ、午後の奈良行きなので観光客の需要が少ないのかもしれませんが、大阪・新大阪と奈良の間は直通快速もあるので、特急料金を払ってまで乗る価値を感じない人も多いのでしょうか。

まあ、JR西日本としては専用編成まで用意しているくらいなので、当分は運行を続けるつもりでしょうが、この乗車率だとどうなんだとちょっと心配になりました。

↑ここで車窓を撮りました。

※11月1日公開予定なので、それ以前にご覧の方は公開までしばらくお待ち下さい。

大阪駅を出てすぐに淀川の鉄橋を渡ります。

「エキスポライナー」でも通ったので、今日はもう3回目(記事にしていない移動を入れると4回目)の通過ですw

新大阪でも若干の乗車はありましたが、それでもやっぱり空いていました。

JR淡路駅付近では阪急電車の線路が見えましたが、高架化工事の真っ最中でした。

ここでまた淀川を渡ります。

つまり2回も淀川を渡るわけですが、おおさか東線は大阪駅で一度北上して東淀川駅付近まで東海道本線と並行しつつ急に南へ進路を変えて放出へ向かうルートなので大きく迂回するためですね。

鴫野駅の手前でJR学研都市線と合流します。

放出駅の1駅間だけですが、2路線が並走する複々線となります。

放出駅でJR学研都市線とお別れです。

ここから先は1期開業時の区間となりますね。

JR河内永和駅近くで近鉄奈良線と交差です。

ここで近鉄に乗り換えても奈良へ行けますし、直通快速がない時間帯だとこのルートを使う人もいそうですね。

そして久宝寺駅に到着です。

時刻表上では通過駅ですが運転停車するようです。

ここでおおさか東線は終わりで、あとは関西本線に入っていきます。

大阪府と奈良県の境界付近では大和川に沿うのどかな景色となりました。

この付近にはかつて「亀ノ瀬トンネル」というトンネルがありましたが、地すべり地形を通ったことが災いしてトンネルは破損してしまい、当該箇所を避ける形で別ルートでの復旧となりました。

そのトンネルは自然に崩壊したものとされていましたが、後に一部が残存していることが判明し、地すべり対策事業の見学会の中で見学することができるそうです。

そして、奈良県内では唯一の途中停車駅となる法隆寺駅です。

名前の通りあの法隆寺の最寄り駅ですが、駅からは1.5kmほどあり、路線バスか徒歩での移動が必要なようです。

ここでももちろん撮影です。

大阪駅地下ホームよりはここの方が明るくて撮りやすいですね。

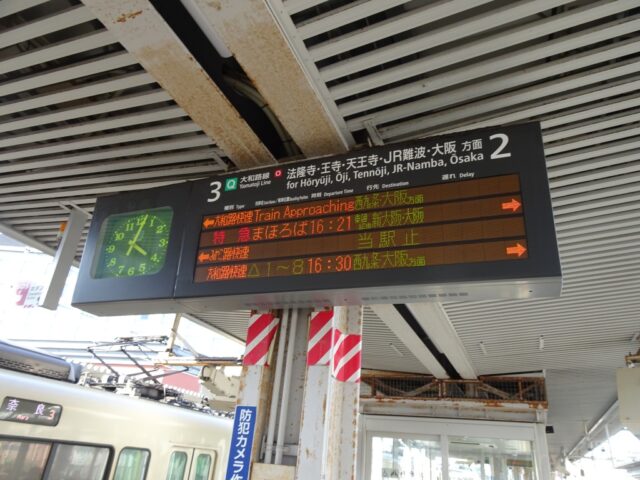

発車標ですが、このあと大和路快速が同じホームに到着するようなので、「まほろば」は一旦どこかへ引き上げるようですね。

↑というわけで発車シーンです。

大阪駅ではホームへ行ったら既に入線していたため動画が撮れておらず、ここで回収できてよかったです。

↑そこへやってきた大和路快速

↑奈良線の205系もやってきました。

少し前まで103系をありがたがって撮っていましたが、よくよく考えると205系も今や希少車種となっていますよね。

さて、このあとですが、折り返しまで1時間ちょっとあります。

ただ、夕飯にはまだ早い時間帯ですし、奈良駅には過去にも訪れていることから、適当に構内で撮影するくらいで、あとは駅ナカなどをぶらついて適当に時間をつぶしました。

構内には「まほろば」をPRするポスターもありました。

JRとしてはかなり力を入れている印象ですが、先程の乗車率を見るにもう少し頑張らないと厳しい気もします。

私が思うに、「まほろば」のメインターゲットは新幹線で新大阪へやってきた奈良へ向かう観光客だと思うんですが、乗継割引制度が廃止されたことで特急料金の割高感が増してしまっているんじゃないかと思いました。

乗継割引制度の復活は難しいにしても、山陽新幹線を利用した人限定の「まほろば」の割引きっぷとか出すのも手ではないでしょうかね。

ちなみに、JR西日本の会員制サービス「e5489」限定ではありますが、通常の半額程度で利用できるチケットレス特急券を発売しており、会員になっている方はこちらを使うといいでしょう。

あと、ダイヤ面での残念ポイントとしては大阪~奈良間で考えると直通快速との所要時間差でして、直通快速が1時間、「まほろば」が59分と、わずか1分しか変わりません。

停車駅で言えばかなりの差があるのですが、所要時間が1分しか変わらないのはおおさか東線に待避線を持つ駅が1つもないという原因があります。

その割におおさか東線では1時間あたり4本程度の普通列車が運行されており、これを追い越せない以上、特急といえどもノロノロ運転を強いられるわけです。

この点も「まほろば」の利用が伸びない理由の1つでしょうね。

なにせ、せっかく特急料金を払っても快速と1分しか変わらないのではねぇ・・・

着席保証を求めるニーズに対しては、直通快速にて「うれシート」のサービスを提供していることを踏まえると特急と直通快速の差別化が十分に出来ていないという感じでしょうか。

おおさか東線に待避線を新設して特急の速達化が実現すれば、特急としての真価を発揮できるでしょうが、元々貨物線だった路線を転用しているという経緯もあって、待避線を建設できる用地が不足しているそうですから難しそうですね。

高速化が難しいならば、逆に停車駅を増やして小まめに需要を拾う方向もありかな?とか色々妄想してみましたが、せっかくここまで力を入れて定期化に漕ぎ着けたのですから、うまく活性化していってほしいものです。

そして、奈良といえばの「せんとくん」もいましたw

(鹿つながりで「しかのこのこのここしたんたん」関連のコラボがありそうと思っていましたがありませんでしたw)

せっかく来たので駅前に出てみました。

内装に反して現代的なデザインですね。

あとは駅ナカで時間をつぶした後、「まほろば」の時間の少し前くらいにホームへ戻りました。

というわけでホームへやってきました。

「まほろば」の発車標です。

↑そして「まほろば」の入線です。

それにしても、結構発車ギリギリに入線してくるので、ホーム端で構えていた私は走って乗り場へ移動することになりましたw

「まほろば」に乗車しつつ撮影もしたいという方は、ホーム端で撮るならばダッシュを覚悟しましょうw

もう発車時間が迫っていますが、なんとか先頭部の写真をゲット!

行先表示です。

新大阪と大阪を併記していますが、やっぱり新大阪へ行くことをアピールしたいんでしょうね。

慣れた利用者に対してはおおさか東線経由であることを暗に示す意味合いもありそうです。

↑そして今回も車窓撮影をしました。

※11月2日公開予定なので、それ以前にご覧の方は公開までしばらくお待ち下さい。

往路よりは控えめにしますが、キャプチャも貼っていきます。

王寺駅を通過します。

こうしてみると結構大きな駅ですが、それでも容赦なく通過ですw

途中はバッサリカットでもうすぐ新大阪というタイミングで渡る神崎川です。

実は南吹田駅付近で立て続けに神崎川を渡るのですが、これは新大阪~南吹田間にある方の鉄橋です。

まだ旧線の痕跡を感じられる景色を見つつ地下ホームへ潜っていきます。

そして、大阪駅に到着です。

往路よりは利用者が多かった気がしますが、それでも半分以下という感じの乗車率でした。

まあ、まだ知名度が足りていない説もありますし、今後に期待ですね。

↑最後に引き上げシーンを撮って「まほろば」編は終了です。

このあとは直通快速で奈良へ引き返すのですが、それまで少し時間があるので・・・

駅ナカでたこ焼きを頂きました。

たこ焼きなんて今や全国どこでも食べられますが、やっぱり本場で食べると違いますね。

うめきた地下ホームへの通路付近で見かけた噴水ですが、ポケモンのコイキングがいますね。

といったところで、そろそろ直通快速の時間です。

直通快速で奈良へ

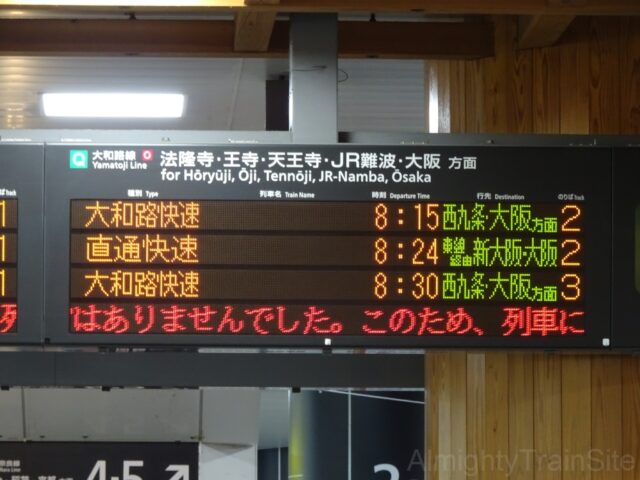

ここからは直通快速編です。

これもまずは解説からとしますが、直通快速はおおさか東線と大和路線(関西本線)とを直通して大阪・新大阪と奈良を結ぶ快速列車です。

おおさか東線が放出~久宝寺間で暫定開業した頃から設定されている列車でして、当初は放出からJR学研都市線・JR東西線に直通して尼崎~奈良間で運行されていました。(その頃にも乗車しており、レポートはこちら)

この頃は通勤客をメインターゲットとしていたようで、朝の尼崎行きと夕方の奈良行きという組み合わせのダイヤでした。

使用車種は当初223系でしたが、JR東西線にホームドアが設置されると、207系や321系とはドア位置の異なる223系は撤退し、直通快速にも207系ないし321系が使われるようになりました。

この当時のおおさか東線は201系が主力車種であり、関西本線でも207系・321系が運用される列車は直通快速くらいだったので、そういう意味でもネタ度の高い列車でしたね。

転機が訪れたのが2019年春のダイヤ改正でして、おおさか東線が新大阪まで延伸されると、直通快速も運行区間を新大阪~奈良間へと改め、JR学研都市線・JR東西線への直通はなくなりました。

もっとも、JR学研都市線・JR東西線に直通しても大和路快速でアクセスできるエリアと重複する部分が大きく、おおさか東線が新大阪まで繋がれば乗り入れを終了するのは必然と言えたかもしれません。

この時から直通快速は通勤輸送だけでなく、観光利用も視野に入れたダイヤになり、土休日は日中時間帯にも設定されるようになりました。

停車駅についても従来はおおさか東線内はノンストップだったのが、途中に放出・高井田中央・JR河内永和にも停車するようになり、他路線との乗り換えの需要も取り込む意図を持っていたようです。

まあ、これについては「まほろば」のくだりで触れたように、おおさか東線内では追い越しが出来ないのでノンストップ運転としても、停車駅を増やしても所要時間には大差が出ないということなんでしょう。

この頃も引き続き207系ないし321系が充当されており、おおさか東線や大和路線で207系・321系が使用されるレア列車でした。

(この頃のレポートはこちら)

続いての転機は2023年春のダイヤ改正であり、この時に梅田貨物線が地下化されると共に大阪駅のうめきた地下ホームが新設されました。

これに合わせておおさか東線も梅田貨物線に乗り入れて大阪駅まで乗り入れるようになり、運行形態としては大阪~久宝寺間の路線となりました。

直通快速についても大阪駅まで延伸されるとともに、停車駅にJR淡路駅を追加、更に使用車種は221系に変更となりました。

2024年春のダイヤ改正では城北公園通駅が停車駅に追加されるとともに、従来は平日朝のみだった「うれシート」が全列車に拡大されました。

というわけで、停車駅と使用車種、そして大阪駅への乗り入れという3つの変更点を取材するべく、今回行程に直通快速を組み込んだわけです。

行程としてはこのまま奈良まで乗車したらそのまま宿泊してゴールですが、別日に上りの直通快速にも乗っていますので、それも一緒にレポートしようと思います。

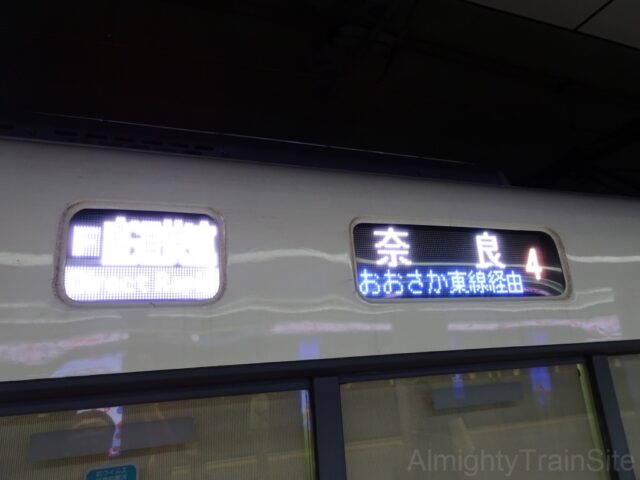

こちらが直通快速です。

まあ、今やおおさか東線は221系で統一されているので、幕部分を見なければ区別がつかないですけどねw

側面の表示です。

「おおさか東線経由」と書いてあるのが特徴ですね。

まあ、大阪駅での乗り場は大和路快速とは完全に別なので、そうそう間違えることはないと思いますがw

そして、先程も名前が出た「うれシート」です。

ようするに指定席なんですが、これまでに登場した一般列車での着席サービスでは、専用車両か少なくとも一般席よりはグレードの高い座席を提供するのが普通だったのが、「うれシート」では座席自体は一般席と同じであり、着席サービスのみに特化したサービスであるのが特徴です。

誤乗を防ぐためにこのような暖簾を設置しており、「うれシート」のサービスを実施する列車としての運行に入る前に乗務員がこの暖簾を設置し、逆にサービスを実施しない列車になる場合は暖簾を撤去するという運用をしているようです。

着席サービスを提供するには専用車両が必須という既成概念を取っ払った斬新なサービスという受け止め方もある一方で、追加料金を払っても一般席と同じ座席に座るんじゃ価値がないという意見もあり、賛否両論あるサービスと言えますね。

ちなみに、JR西日本では関西圏の主力列車と言える新快速の一部にて「Aシート」という着席サービスを提供していますが、こちらは専用座席となっており、「Aシート」と「うれシート」では違いがあるので要注意ですね。

特に京阪神地区の東海道・山陽本線では新快速では「Aシート」、快速では「うれシート」という感じで同じ区間で複数のサービスが併存しているため、要注意です。

料金については、「Aシート」が通常840円、チケットレスなら600円となっており、「うれシート」は通常530円、チケットレスなら300円と、さすがに専用座席ではない「うれシート」は「Aシート」より割安に設定されています。

「うれシート」の暖簾です。

ステッカーなどでの案内では見落とす人もいるでしょうが、さすがに目線の高さに暖簾がぶらさがっていたら目に入るでしょうし、知らずに乗ってしまう人はまずいないでしょうねw

ちなみに、「うれシート」の該当列車では暖簾の内側のスペースへの立ち入りも指定席券を購入した人に限られているため要注意です。

JR東日本の普通列車のグリーン車においても着席せずにデッキに立つだけでもグリーン券が必要とされているので、それと同じですね。

個人的には既存設備を活用しつつ着席保証サービスを提供できるという点で斬新ではあると思いますし、席のグレードはともかくとにかく座りたいというニーズも実際あると思うんですが、これがどんどん拡大していって編成の半分が「うれシート」とかになってきたらさすがにつらいなぁと思ったりw

まあ、そこまで極端にはならないにせよ、「うれシート」が好評であれば対象座席を拡大していく可能性はありそうですね。

車内側です。

このように車端側のボックス4つ分となる16席が「うれシート」とされており、基本的には最後尾車両の運転室寄りに設定されるようです。

これは暖簾の設置・撤去を車掌が行うという点や予約無しで不正に利用するなどのトラブルに対応しやすくする意味があるんでしょうね。

そして乗車ですが、今回は「うれシート」は使いませんw

モノは試しと乗ってみても良かったんですが、専用設備ではないとなると趣味的な興味もあまり湧かなかったのと、音鉄的な事情を考えると好きに席を移動できる一般席の方が都合が良かったわけです。

それでは発車です。

大阪駅の時点ではガラガラでしたが、大阪駅ならば大和路快速も使えますし、地下ホームへのアクセスの悪さも相まってそれほど需要がないんでしょうね。

あと、自動放送も用意されていたのが印象的でした。

もう運行開始からだいぶ経ちますし、自動放送くらいあって然るべきでもありますがねw

新大阪駅でいくらか乗ってきましたが、それでも若干の立ち客が出る程度でした。

以前乗ったときもガラガラでしたからこんなものかなという感じですが、休日の夕方なのでそれほど混雑の激しい時間帯ではないのでしょう。

おおさか東線に入るとJR淡路・城北公園通・放出・高井田中央・JR河内永和と停車していきますが、JR淡路では阪急の淡路駅、放出ではJR学研都市線、高井田中央では大阪メトロ中央線の高井田駅、JR河内永和では近鉄奈良線の河内永和駅に乗り換えができます。

基本的には他路線との乗換駅が快速停車駅になっているようですが、その中で城北公園通駅だけは他路線との乗り換えができないんですよね。

むしろお隣のJR野江駅の方が京阪本線の野江駅に近いので、停めるならそっちだろうと思いますが、どういう理由で城北公園通駅が快速停車駅になったんでしょうかw

久宝寺からは大和路線に入りますが、大和路線の天王寺方面からの乗り換えもあるのかいくらか乗ってきました。

ここから先は停車駅としても大和路快速と同じであり、使用車種も同じなのであまり特別感はないですが、どのみち宿も奈良にあるのでこのまま乗っていくしかないですw

あと、大和路線に入ってもちゃんと自動放送で「直通快速」と言っていたのはよかったです。

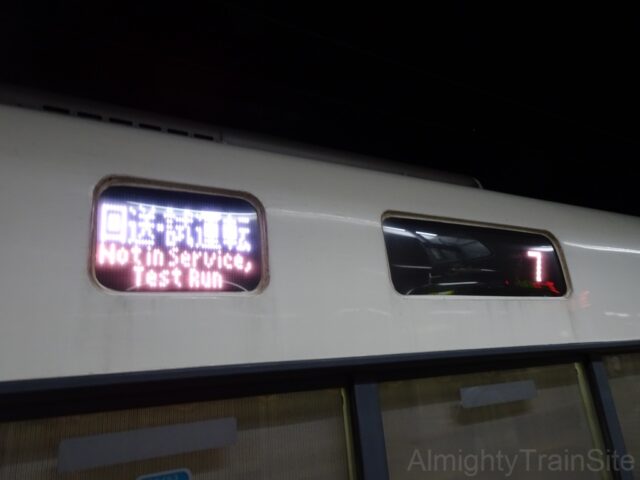

終点の奈良に到着!

このあとは回送になるようですが、種別幕がLEDになっても「回送・試運転」という表示は健在のようですw

奈良駅前にある観光案内所ですが、実は旧奈良駅舎だったりします。

ホテルへの道すがらで見かけた看板には鹿のイラストがw

さすがは奈良だなぁと思っていると・・・

鹿との交通事故という割と深刻な内容でした。

市街地でも普通に鹿が闊歩している奈良ならではの警告ですね。

ホテルへ着いたら「天スタラーメン」の通称で知られる「天理スタミナラーメン」で夕食です。

といったところで4日目の活動は終了なのですが、既に述べたようにこのまま別日に実施した上りの直通快速についてもレポートしていきます。

ホテルは奈良駅から少し遠かったのでバスに乗ったのですが、そのバスが電気バスでした。

↑ホームへ向かうと205系がやってきました。

↑そして直通快速がやってきました。

まあ、221系なので、奈良駅では珍しくもなんともないのですがw

側面の表示です。

そういえば、「まほろば」とは違って行先に新大阪は入っていませんね。

休日の朝ということで車内は空いておりゆったりと乗れたということ以外は特に書くこともなく、レポートは以上となります。

が・・・

おまけ

ここからは活動の本筋とは関係ないのですが、家族との旅行で訪れた観光地なんかをダイジェストでご紹介しようと思います。

と言ったところで奈良を後にして

関西万博にも行ってきました。

パビリオンなどは他にも詳細にレポートされている記事や動画がたくさんあると思いますので省きますが、想像よりは楽しかったと思います。

ちなみに、閉幕間際は混雑が話題になりましたが、私が訪れた頃はまだそこまで深刻ではなかったので、諦めたパビリオンもあったものの、ちゃんと楽しめました。

大屋根リングは撮っておきましょう。

万博が終わったら取り壊されるようですが、なんだかもったいない気もしますよね。

一部は残されるそうですが、太陽の塔みたいに将来の観光名所になるでしょうか。

こちらは会場内の移動手段として運行されていた「e-Mover」というバスです。

全車が電気バスとして運行され、一部では自動運転も行われていました。

会場内のみの運行なので入場しないと乗れませんが、広い会場内を楽に移動できる手段として有用ですね。

ただし、運賃は1回乗車に付き400円、1日券が1000円と意外と高いですw

輸送力が限られているので、あまり安価にすると利用者が殺到してパンクするという判断もあったのかもしれませんが、何気に桜島行きのシャトルバスより高いというw

↑動画もどうぞ

こちらが桜島駅行きのシャトルバスです。

こちらも全車が電気バスとなっていますが、バスの輸送力では不足なのかピークタイムでは乗車まで30分~1時間は待つこともありました。

混雑が激しかった閉幕間際はもっとだったかもしれませんね。

といったところで、大阪遠征は終わり・・・なんですが、実は私だけもう1泊して最終日とも言える活動をしていました。

その活動を最後にこの遠征シリーズをシメたいと思いますので、もうしばらくお付き合い下さい。