今回は2025年11月16日に開催された埼玉新都市交通(ニューシャトル)の鉄道イベント「2025丸山車両基地まつり」に参加してきましたのでそのレポートです。

なお、遠征レポートでまだ完結できていないものもありますが、鉄道イベントの記事は優先してお届けするため、順番を前後しています。

予めご了承ください。

「2025丸山車両基地まつり」とは

まずはこの記事の主題となるイベント「2025丸山車両基地まつり」について解説しておきましょう。

このイベントは埼玉新都市交通(ニューシャトル)が丸山車両基地を公開する鉄道イベントとして毎年埼玉県民の日である11月14日付近の日曜日に開催しているものです。

当ブログでも数度に渡ってレポートしてきており、2014年、2021年、2022年と過去3度に渡り参加してきています。

本年については「1050系誕生35年」をテーマにしているようで、今年度限りで引退する1050系53編成を主役に据えているようです。

また、私が参加した中では初めてのこととして、一部イベントの有料化&事前申込化という変更があり、「車両洗浄線通過体験」と「ダイヤ作成教室」の2つは有料の事前申込必須となりました。

もちろんこれ以外のお楽しみもありますし、入場自体は無料なので、予定していなかったけれどもふらりと訪れるのも全然ありでしょう。

「車両洗浄線通過体験」については過去にも実施されていたものの、いずれも当日配布の整理券方式であり、いつも遅めに参戦する私は整理券を入手することが出来ず、撮影のみで終わっていたのですが、今回から事前申込制となったことからこのハードルがなくなり、参加することが出来たのでした。

「車両洗浄線通過体験」は計5回開催され、1~4回目までは丸山駅までの往復だけであり、使用車種は最新鋭にして主力の2020系ですが、ラストとなる5回目だけは丸山駅到着後、そのまま大宮駅まで直通する上、途中駅は全て通過するという、普段は各駅停車しか運行されないニューシャトルにあって、特別な運行を体験できるレアなものとなっています。

しかも、使用車種はこのイベントの主役の1050系ですから、私としても5回目の参加を希望し、申込みをしていたのですが、第1希望にしていた5回目は外れてしまい、第2希望だった4回目への参加となりました。

ちなみに、「車両洗浄線通過体験」のお値段ですが、1~4回目は大人300円、小児150円、5回目のみ大人1050円、小児530円となっています。

今回は過去に何度も参加しているイベントということもあって、「車両洗浄線通過体験」を主軸とし、イベント自体はダイジェストでお届けする感じになると思います。

参加レポート

それでは本題となる参加レポートです。

最寄りとなる丸山駅も過去にもレポート済みなので、いきなり会場内からのスタートとなりますw

というわけでいきなりですが、車両洗浄線通過体験から始まります。

受付のスタッフの方にスマホ画面に表示したメールを提示して、整理番号を伝えると列に案内され、時間になると誘導に従って乗車していきます。

車両自体はニューシャトルを利用すれば最も高い確率で遭遇する2020系ですが、特別ヘッドマークを掲げており、特別感を演出してくれます。

乗車する号車はメールに記載されているようですが、座席は自由席扱いという、かつて見られたJRのライナー列車みたいなやり方でした。

私の号車はたまたま先頭車だったので、前面展望を狙って運転室後ろに陣取ることにしました。

早めに並んでいたおかげで無事に確保できましたので・・・

↑前面展望をどうぞ

普段は乗車できない車両基地内の走路を乗車できる上に、乗客を乗せたまま洗浄機を通過するのもレアな体験ですよね。

また、運転士さんのマイクによる車両や走路の解説も聴き応えがありました。

キャプチャも貼っていきましょう。

新交通システムの車両基地は普通鉄道のものとはまた雰囲気が違いますね。

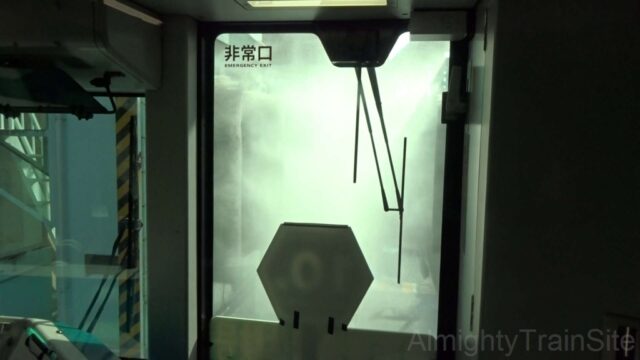

いよいよ洗浄機が見えてきました。

過去の通過体験の名残か走路が濡れていますね。

手前で一旦停止し、運転士さんがスイッチを押すと洗浄機の動作が始まりました。

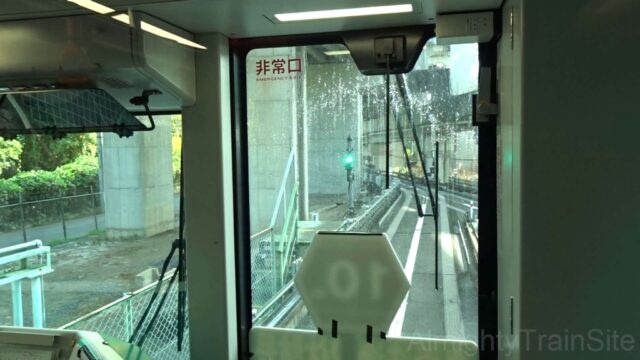

洗浄機を通過し終えました。

最後尾が通過するまでは徐行で走るようですね。

ちなみに、前面部には洗浄機のブラシが当たりませんが、前面部については運転士さんが手作業で洗浄しているとのことです。

新幹線の橋脚を縫うように進みます。

新交通システムは普通鉄道より急カーブに強いというメリットがありますが、それを存分に活かした線形と言えるでしょう。

ヘアピンカーブのように大きく屈折しながら丸山駅への走路を進みます。

本線に入る手前では停止信号を受けて停止していましたが、少しショックのある止まり方でしたね。

これは事前にアナウンスでも説明されていましたが、保安装置の都合で急停車になってしまうようです。

普段は回送列車しか通らない部分なので、乗り心地を考慮したものにはなっていないんでしょうね。

また、この回送線を運転士さんの間では「ネギ坊主」と呼んでいるそうですが、乗車しているときはいまいちピンときていませんでした。

しかし、帰宅後にGoogleマップで付近を見てみると、回送線の線形がネギ坊主のシルエットに似ていることに気付きました。

当該部分のGoogleマップはこちらからどうぞ!

一気に本線の高さまで上っていきます。

恐らくニューシャトルで最も勾配がきつい箇所ではないかと思いますが、冬季に積雪があるとここを登れなくなってしまい、全線運休の憂き目に遭うという、ニューシャトルのウイークポイントでもありますね。

丸山駅が見えてきました。

ホーム端ではカメラを構えて出迎えるファンの姿もありました。

丸山駅に入ると6分ほど停車してから折り返すとの事です。

進行方向が変わるので運転士さんの運転台移動の時間ということなんでしょうか。

↑折り返しは逆展望視点で撮ってみました。

洗浄線通過体験の後は車両展示を見ていきます。

ニューシャトルは編成ごとに塗装色が違うので車種のバリエーションが少なくても賑やかですね。

あとは工場内を見ていきましょう。

今年は車両部品の販売はない代わり、埼玉高速鉄道と秩父鉄道がコラボで出店しており、グッズ販売を行っているそうです。

その他は鉄道の仕事を体験できるブースがあり、マジックハンドを使って落下物を拾得する体験をしている様子なども見られました。

これらは子供向けと思われ、大人でも楽しめる展示はないかと歩いていると・・・

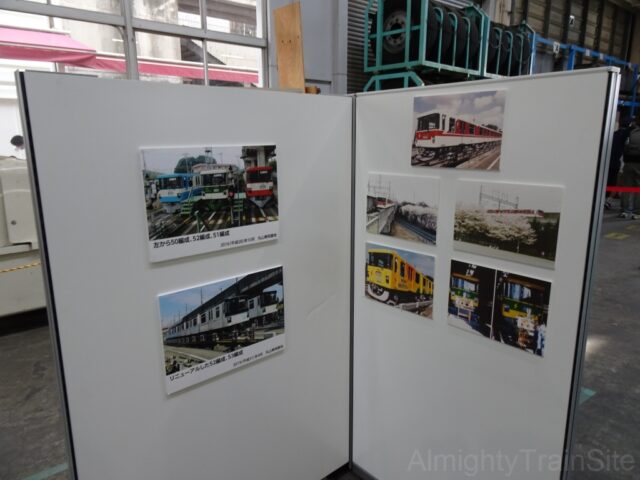

1050系の写真パネル展示がありました。

ニューシャトルも何度か塗装を変更してきており、その歴史が分かりますね。

もう1つパネルがありました。

左下が現在の塗装というわけですが、従来のポップなデザインよりはだいぶ落ち着いたデザインになっていますよね。

メンテナンスに使うジャッキのようですが、1050系専用なんですね。

となると、このジャッキも今年度限りで引退ということになるのでしょう。

1050系です。

もうすぐ5回目の洗浄線通過体験があるので、それに向けて入換を始めているようです。

行先表示器には「埼玉新都市交通」と表示されていました。

こんな表示も出せるんですね。

それでは1050系が外の留置線に入ったところを撮りに移動します。

留置線に入った1050系です。

第1希望に当選していたらこれに乗っていたんですけどね・・・

正面にはサボ風のデザインの行先板が掲げられていました。

直通快速という普段のニューシャトルには存在しない種別を強調しているのがいいですね。

余談ですが、新交通システムで優等列車というと、かつてアストラムラインやポートライナーで設定されていたことがあるものの、いずれも廃止されています。

新交通システム(AGT)はそもそもがローカル輸送に特化した交通システムであり、高速運転には向かないというのもありますし、AGTが採用されるような路線は急行運転の需要が少ないというのもあるでしょうね。

今年も実演系の展示は無いようで、あとは駅弁や地元産の野菜の販売やキッチンカーが来ていたりと、地元のお祭り感が強い雰囲気になっていましたね。

鉄道ファンとしてはやっぱり実演系をかつてのようにもっとやって欲しいですが、人手不足が問題になっている昨今ですし、実演をやると現場の負担が大きいとかの理由もあるのでしょうか?

というわけで、ここで会場をあとにし、最後は付近の陸橋から1050系の「車両洗浄線通過体験」を撮影して終わりにしたいと思います。

陸橋から見た敷地内です。

むしろここからの方がよく見えるまでありそうw

↑ここで2020系の出庫に遭遇しました。

これはイベント関連ではなく、普通に定期運用としての出庫だったようです。

↑いよいよ1050系のお出ましです。

ポイントをウネウネと進む姿はここでしか見られないことでしょう。

↑洗浄機に入るところは動画でどうぞ

と言ったところで撤収!

と見せかけて、1駅隣にある沼南駅に移動してきました。

丸山駅で1050系が停車している間に先回りに成功したわけですね。

↑まずは先行する普通列車で画角確認を兼ねて撮影です。

↑そして、本命の1050系を撮ったら今度こそ撤収です。

来年こそは大宮行きの洗浄線通過体験号に乗りたいなと思いつつ、記事はここでシメたいと思います。

最後までお付き合い頂きありがとうございました。

11月は鉄道イベントが多い時期であり、他にも参加を予定しているイベントがあるので、そのレポートでお会いしましょう。

それでは!

あわせて読みたい関連記事

- 【鉄道総研】平兵衛まつり【公開イベント】

- 「川越車両センターまつり2014」参加レポート

- 【参加レポート】東京貨物ターミナル駅ふれあいフェスタ

- 春の関西乗り鉄旅(2日目/伊賀・信楽乗り鉄)

- 【大宮】「鉄道ふれあいフェア2024」参加レポート