今回は2025年11月22日に開催された幕張車両センター公開イベント「マリフェス2025」に参加してきましたので、そのレポートとなります。

なお、遠征レポートを中心に、まだ公開できていない記事もありますが、イベント記事は優先してお届けするため、順番を前後しています。

予めご了承ください。

マリフェス2025の概要

まずはこの記事の主題となる「マリフェス2025」の概要について説明してから本題に入っていくとしましょう。

「マリフェス2025」は幕張車両センターの公開イベントで、公式のリリースによると3年ぶりの開催とのことです。

今回は1人1000円の有料での開催となり、参加にはJRE MALLチケットでの事前申込が必要でした。

近年は鉄道イベントの有料化の流れがありますから、有料化は仕方ないのかなとも思いますが、それでもチケットは完売していたようなので、有料でも行きたい人は大勢いるんでしょうね。

イベント運営にも当然経費がかかるわけで、今まで無料だったのがある意味で異常だったとも言え、継続的に開催することを考えれば、1000円程度だったら有料化も最適解と言えるのかもしれません。

また、参加を終えた今になって考えると、1000円を払う価値のある内容だったと思います。

内容としては車両センターの公開だけでなく、E257系500番台・255系・209系といった車両展示や部品の展示といった展示、パンタグラフ操作体験・発車メロディ操作体験・線路点検車乗車体験・ミニ新幹線乗車体験・車両洗浄機通過体験・運転シミュレーター体験・鉄道模型運転体験・踏切非常ボタン&信号機操作体験・ドアモックアップ操作体験・高所作業車乗車体験・電車のお掃除体験・車掌おしごと体験などの体験系に加えて、イベントの花形とも言える実演系も充実しており、ドア&パンタグラフ検査実演・車体ジャッキアップ&転車台見学・車両移動機実演・車両清掃お仕事紹介といったラインナップになっています。

鉄道イベントの定番を一通り押さえた内容と言えますね。

鉄道ファン目線での注目ポイントは、定期運用が終了し、お目にかかる機会すら限られている255系を見られることでしょうか。

私としては幕張車両センターは初訪問だったこともあり、しっかりレポートしたいと思います。

ちなみに、この日は同じJR東日本のイベントとして、大宮総合車両センターと勝田車両センターでも公開イベントが開催されていました。

大宮については過去に参加したことがあったのですが、勝田は参加したことがなかったので、勝田へ行くか幕張へ行くかは結構悩みましたw

というか、同じ会社なんだから開催日を分散するとか調整すればいいのにと思ったりw

レポート

それでは本題に入っていくとしましょう。

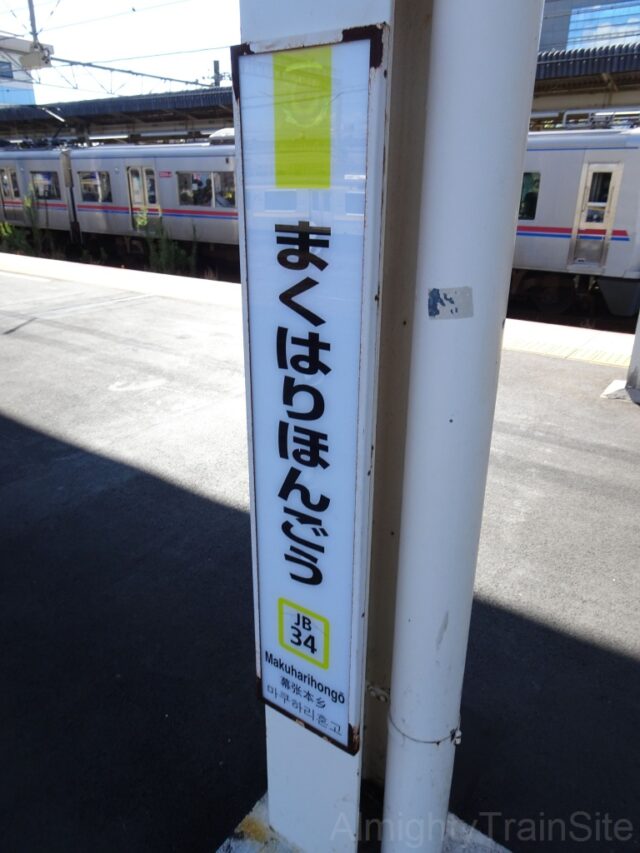

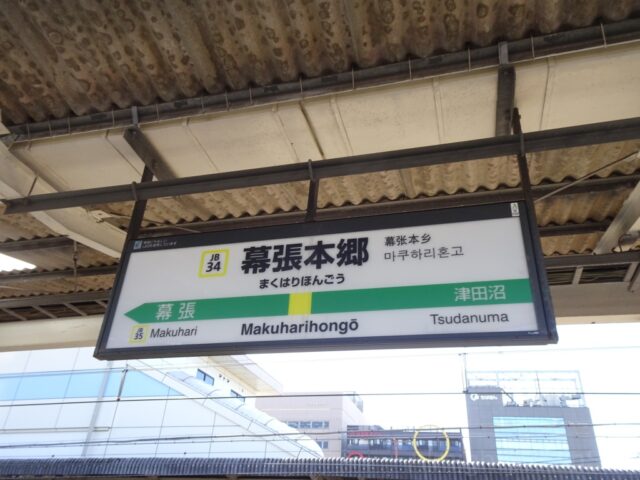

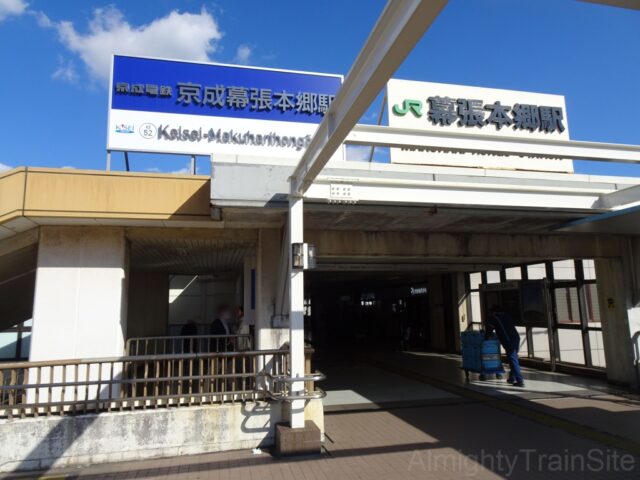

やってきたのは会場である幕張車両センターの最寄り駅である幕張本郷駅です。

なお、幕張と付く駅は当駅の他に、幕張駅や海浜幕張駅、幕張豊砂駅などもありますので、間違えないように要注意ですね。

総武本線の駅ですが、停車するのは緩行線だけで、快速線の列車は停車しません。

すぐ隣には京成千葉線の京成幕張本郷駅があります。

実質的には同一駅といえますが、駅名が違っています。

どうやら当駅は総武本線の複々線化の完成に合わせて開業したようで、当初は国鉄のみの駅だったようです。

国鉄分割民営化によりJR東日本の駅となった4年後の1991年になってようやく京成の駅が設置された経緯があるようで、長いこと駅がなく鉄道が通過するだけの地点だった時期があったことになります。

先に私鉄の駅があって、あとから国鉄(JR)の駅が出来るパターンは結構あると思いますが、国鉄が先に駅を設けていて、あとから私鉄というパターンは珍しい気がします。

駅のすぐ脇には幕張車両センターの敷地が広がります。

ここから直接入場できればかなり近いですが、入口は敷地の向かい側にありまして、結構歩くようです。

駅名標です。

駅名は所在地の地名からで、そのまま幕張本郷という地名のようです。

橋上駅舎となっていますが、駅は南側のみ外部と直結していて、それ以外は鉄砲塚跨線橋にも繋がっています。

コンコースには少し気が早い気もしますがクリスマスの装飾がされていました。

コンコースです。

京成とは改札が分かれており、乗り換えは改札外となります。

まずは南口へ出てきました。

ここがメインの入口となるようです。

周囲はビルが集まり、ロータリーにはペデストリアンデッキも整備されています。

ちょうど連節バスがいました。

見下ろす視点だと、連結部が曲がっているのがよく分かりますね。

今度は東口へ出てきました。

このように陸橋に直結しています。

この陸橋で幕張車両センターごと総武本線を跨いでいきますので、陸橋からも構内がよく見えました。

陸橋を渡りきったところでちょうどE259系が来ました。

今は「しおさい」もE259系になっているので、「成田エクスプレス」か「しおさい」かの区別がつかなくなってしまいましたねw

しばらく歩いて行くとこんな陸橋が出てきます。

この陸橋は幕張車両センターへ出入りするためだけのものであり、公道ではないようです。

そのためGoogleマップにも載っていないようですね。

それにしても、車両センター専用の陸橋まであるなんてすごいですね。

構造的には幕張車両センターが総武快速線の上下線に挟まれるような形になるため、必ず本線を横断しないと車両センターへ出入りできないみたいですが、踏切とせずに陸橋としているんですね。

その陸橋が会場への入口となるようです。

路面にも車両センターと書いてありますが、一般車が誤進入しないようにという意味もあるのでしょう。

陸橋を渡りきって地上へ降りたところが受付となっているようです。

テントのところで入場チケットのチェックが行われており、スマホにチケットのバーコードを表示してチェックを受けます。

最近のイベントではよくある形ですね。

チェックを終えていよいよ入場です。

お昼過ぎと遅めの来場だったこともあってか、特に待たされることもなくスムーズに入場できました。

会場マップがありました。

総武快速線の上下線に挟まれるような形のためか、細長い敷地なんですね。

ここが事務所なんですかね?

この中にて運転シミュレーター体験が行われているようですが、これは整理券を貰わないといけないようですし、JR東日本トレインシミュレーターが発売されている現在では、並んで整理券をもらってまでやりたいとも思わないんですよねw

そりゃあ運転台とかの再現度は自宅でプレイするよりもリアルでしょうけどね。

総武快速線の線路との間を隔てる柵には様々な掲示物が貼られていました。

歴代車両の写真パネルです。

これ以外にも様々な掲示物がありましたが、数が多すぎるので割愛しますw

輪軸を用いたオブジェがありました。

安全第一とありますから、職員向けという意味合いが強そうですね。

記念植樹だそうです。

なお、幕張電車区とありますが、開設当初は幕張電車区という名前でして、2004年に現在の幕張車両センターという名前に改称しています。

ペットボトルキャップを使ったアートがありました。

久留里線のキハE130系に、E259系(旧塗装)、255系に209系「B.B.BASE」ですね。

いずれも幕張車両センターにゆかりのある車両ですね。

構内にあった踏切ですが、「なのはな踏切」という名前なんですねw

構内踏切なのでそもそも正式な名前はないのかもしれませんが「なのはな」といえばかつて幕張車両センターに所属していたジョイフルトレインの名前ですね。

これは展示というわけではないでしょうが、廃棄物置き場のようです。

こういう裏方みたいな場所を見るのも好きです。

今度は踏切を渡っていくようです。

線路側にコーンが置かれているので、イベント中はこの線路を使用しないようにしているのでしょうね。

その先では駅弁を売っていました。

販売員の姿に見覚えがあると思ったら、ニューデイズの制服のようですね。

ニューデイズのスタッフが出張して売りに来ているのでしょうか?

工場棟へ入ります。

この中で数々の体験や実演が行われているようです。

このように実物のパンタグラフを使用し、全体の点検や摺板の交換といった作業を実演してくれるようです。

このあと実際に見学したのですが、この実演に関してのみ撮影はできないとのことでしたので写真や動画はありません。

実演の内容として、細かい作業が多く、どうしても実演をしてくれる社員の方を大きく写すことになってしまい、肖像権的な問題があるということなんでしょう。

なのでテキストオンリーで内容を説明すると、ボルトの緩みをハンマーで叩いて調べる打音検査や外観を見て確認する目視検査、摺板の厚さを測り、規定以下だったら交換するといった内容で、このときは摺板が摩耗していたという想定で、摺板の交換作業を実施していました。

専用の治具があり、ボルトやピンで固定していくのですが、ただ締めればいいと言うものでもなく、まず仮締めをしてから本締め、最後はトルクレンチでトルク管理をするなど、やっぱりプロの仕事は違うなと思いました。

その後ろには電車のモケットが展示されていました。

普段利用する電車でも見かけるデザインだけに親しみを感じますが、取り外されている姿はなかなか見られないですよね。

こちらはE257系の運転席のようです。

これもまじまじと見られる機会は限られますね。

そこへこんなゆるキャラがやってきました。

その名も「駅長犬(えきちょうけん)」というそうです。

名前の通り犬をモチーフにしており、他に千葉支社管内の8路線をモチーフにしたキャラクターもいるそうです。

その先には「B.B.BASE」がいました。

これを使ってジャッキアップと台車の転車台実演をするようですね。

よく見ると実演のお知らせの紙の背景も「B.B.BASE」ですねw

まだ時間があるので、先に周辺の展示を見ていきましょう。

パンタグラフです。

電車の上についていると小さく見えますが、こうして間近で見ると大きいですね。

なるほど、クーラーですね。

これまたかなり大きいですが、そもそも冷房する空間が家庭用とは桁違いですし、大勢の人が密集する上、頻繁にドアが開いて外から熱気が入ってくるなど、冷房効率の悪い環境なので、かなりパワフルな仕様なんでしょうね。

E217系の運転台だそうです。

「B.B.BASE」の側面を見たらそろそろジャッキアップ&台車転車台実演を見ていくとしましょう。

↑こちらは撮影OKのようですので、動画でどうぞ

やっぱり巨大な車体が持ち上がったりするのはダイナミックで迫力がありますね。

ただ、台車の移動が人力なのには驚きましたw

金属の塊とも言える台車ですから、大変な重量なのは想像に難くないですが、2人で押すことで動かせるのは意外ですね。

やっぱり鉄の車輪とレールは少ないエネルギーでの移動が出来ることを体現していると思います。

台車が抜かれた姿の「B.B.BASE」です。

本来あるべきものがないとやっぱり違和感がありますねw

↑こちらはドア開閉体験の様子です。

↑メカ部分をアップにしてみました。

ちなみに、ここではパンタグラフ検査実演に続けてドア検査実演も行われていました。

やはり撮影はできないようでしたので動画や写真はありませんが、かなり細かい解説もあって見応えがありました。

それでは今度は車両展示を見ていきます。

車両展示は工場棟の中で行われているようですね。

光線状態とかを考えると外でやってくれる方がいいですが、逆に屋内だったら時間帯や天候の影響がないのはメリットとも言えるかもしれません。

その途中にあった手洗い場です。

これももちろん展示ではないですが、現場の裏側みたいな風景が好きなんですよね。

行先表示は「試運転」でした。

珍幕は鉄道イベントのお約束ですよねw

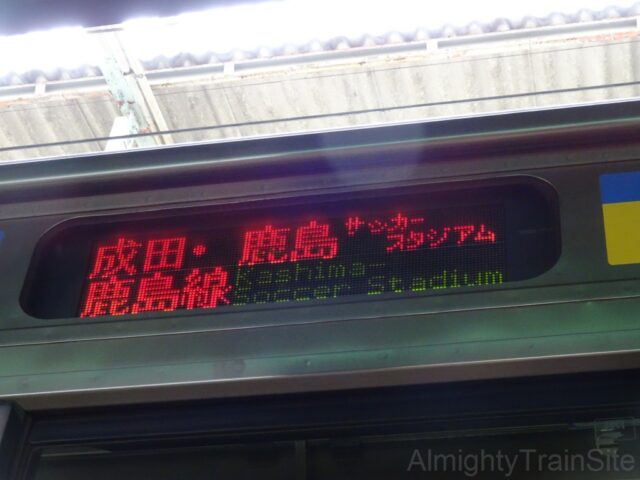

少しして再訪したら行先表示が変わっていました。

鹿島線についてはかつて209系が使われていましたが、現在はE131系への置き換えで撤退しています。

臨時列車としては今でも入線する機会があるみたいですけどね。

と思ったら鹿島サッカースタジアム行きでした!

普段は鹿島臨海鉄道の列車しか停まらない駅ですが、運賃制度上はJR東日本と鹿島臨海鉄道の境界であり、電化もされているので209系が直通することは可能ですが、実際には直通することはないようです。

なので、この表示は営業運転では見られないレア表示といえますね。

ちなみに、鹿島サッカースタジアム駅については過去に訪れており、レポートしていますので興味のある方はこちらからどうぞ!

前面部は路線名だけですが、この表示であれば鹿島神宮行きでも見ることが出来ますね。

ちなみに、定期運用こそ終了していますが、鹿島サッカースタジアム駅での試合開催日など、E131系の代走で209系が入ることがあるようなので、この表示だけならば今でも見る機会はあります。

なにげにE257系に「あずさ」の表示が出ていますね。

確かに千葉発着の「あずさ」は存在しており、かつてはE257系が使われたこともありましたが、基本的に中央線向けの0番台が使われており、千葉所属の500番台が使われることってあったんですかね。

こちらもしばらくして戻ってくるとE257系の表示が「さざなみ」に変わっていました。

「さざなみ」も今では君津までしか行かなくなってしまいましたが、それでもE257系での運行は続いていますから、これは今でも見られる表示ですね。

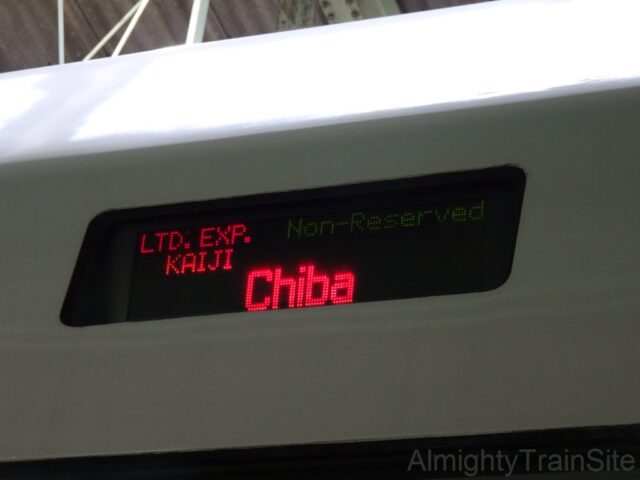

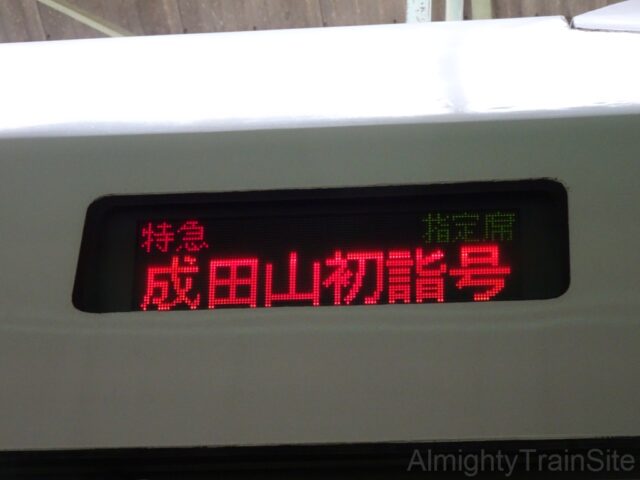

255系の側面の行先表示です。

お正月に設定される「成田山初詣号」表示でした。

英語表記ですが、列車名は単純にローマ字表記なんですねw

まあ、成田山は固有名詞ですし、初詣も日本特有の文化ですから英訳も難しいのでしょう。

こちらもしばらくして表示が変わりました。

255系に「かいじ」の表示があるのは驚きましたが、調べてみると「ビューかいじ」という臨時列車で中央線直通特急の運用に就いたことがあるようですね。

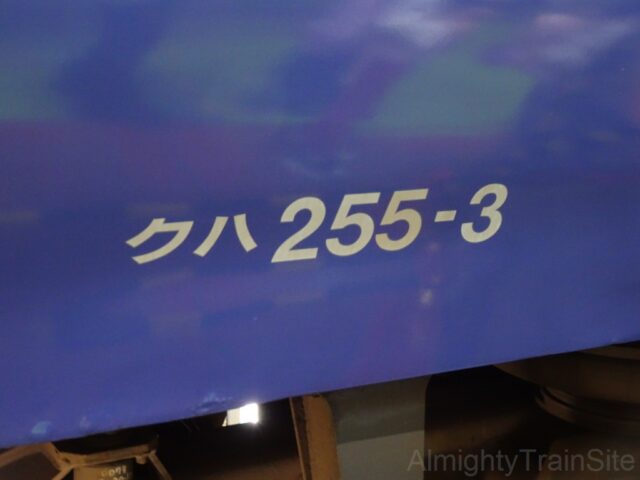

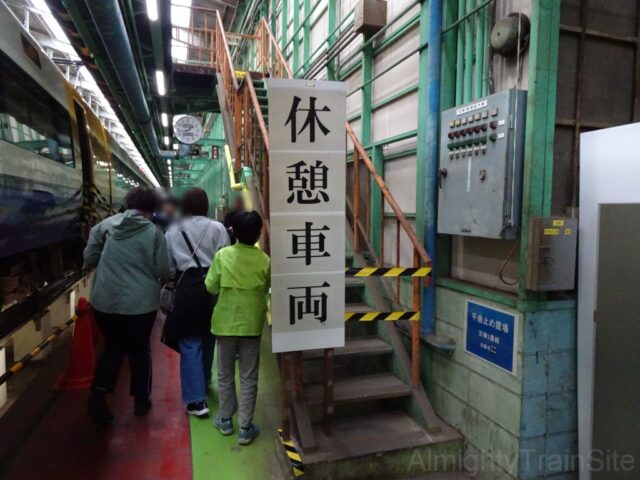

255系については休憩所として車内も開放されているようです。

2025年~2026年冬シーズンについては255系の運用はないっぽいですが、今後営業運転をしないまま引退となるのならば、これが255系の車内に入る最後の体験になるかもしれません。

工場内ということで階段で乗り込みます。

プラットホームが当たり前に存在する日本ではなかなかない乗車方法ではないでしょうか。

↑車内の電光掲示板では特別メッセージが流れていました。

その後は工場を出て車両移動機実演を見ていきます。

左の黄色いのが車両移動機で製造メーカーであるアント工業にちなんで「アント」と呼ばれているんだとか。

こちらが「アント」です。

ゴムタイヤも付いていますが、線路だけでなく道路も走れるなど、軌陸車的な動きもできるようです。

この機能があることで隣接する線路間を移動する場合に、いちいち入換をしなくてもダイレクトに移動できるわけですね。

このあと実演が行われるわけですが、「アント」を連結し右の209系を動かすというものになるようです。

↑実演の様子は動画でどうぞ

ブレーキの緩解を1両ずつ目視で確認していたのと、「アント」が遠隔操作で動かせるのが驚きでした。

そのあとは車輪転削についての展示もあったのですが、動画を放映する形での展示であり、動画の撮影は控えるようにとのことでしたので、そういう展示があったということだけご紹介しておきます。

過去に参加したイベントでは川越車両センターまつりで車輪転削を見学したことがありましたね。

帰る前に体験ブースをざっくり見ていきましょう。

こちらは発車メロディ操作体験で、体験の様子については録音や動画撮影は出来ないようでしたので、写真で雰囲気のみお伝えします。

恐らくは発車メロディの著作権の関係なんでしょうけど、昨今は発車メロディ目当ての音鉄を巡るトラブルも騒がれていますし、マナーの問題も関係しているのかもしれません。

また、ここでは発車メロディを鳴らすだけでなくてマイクでのアナウンスも出来るようで、コアなマニアなのか本職なのか、本物の駅員さん顔負けのアナウンスを披露する人もいました。

こちらは高所作業車の乗車体験です。

鉄道イベントではよくある体験の1つですが、これも人気があるようですね。

といったところでそろそろ終了時間が迫ってきたので帰路に就くことにします。

あとからパンフレットを見てみると、見られなかった展示もあったようですが、それでも満足の行く内容でした。

今後も開催があれば参加したいですね。

↑最後の記念に会場内から総武快速線を撮ってみました。

柵越しで決していいアングルとは言いかねますが、ここから撮れるのはイベントの時だけですしね。

↑よくよく考えたら陸橋のところから撮るのがベストでしたw

おまけ

帰路に利用した東武野田線では最新型の80000系に乗れました!

といったところで以上です。

最後までお付き合い頂きありがとうございました。

それでは!