4泊5日で実施した九州遠征の4日目です。

なお、1日目、2日目、3日目をご覧になっていない方はそちらから先にご覧になることをおすすめします。

本日の行程

4日目となる今日は、昨晩宿泊した熊本からスタートし、観光列車「あそぼーい!」を別府駅まで1往復します。

はい、これでこの日の活動は終わりですw

「あそぼーい!」だけで片道3時間程かかり、乗車時間だけで往復6時間かかる計算ですし、別府駅での折返し待ちが2時間ほどあるので、1往復するだけの行程ですが、その所要時間は8時間ほどになり、これだけで1日が終わるのも納得して頂けると思います。

「あそぼーい!」について

この記事の内容のほとんどが「あそぼーい!」関連になると思いますので、最初に「あそぼーい!」について解説しておきたいと思います。

「あそぼーい!」はJR九州が運行する観光列車(JR九州では「D&S列車」と呼称)で、キハ183系1000番台が使われています。

キハ183系というと同名の車両が北海道にも存在しましたが、基本設計をいくらか流用している程度の関連しか無く別形式と考えていいでしょう。

車両に着目すると、元々は1988年、すなわちJR九州が発足してすぐのタイミングで製造され、「オランダ村特急」として活躍を始めました。

この車両の特徴としては複数回に渡り改造を受け、転用されているという経緯があり、1992年には「ゆふいんの森Ⅱ世」に、1999年には「シーボルト」に、2004年には「ゆふDX」に、そして、2011年からは現行の「あそぼーい!」に転用されました。

特徴としては小田急ロマンスカーを彷彿とさせるパノラマ車となっており、先頭車では前面展望が楽しめる他、工業デザイナーの水戸岡鋭治氏がデザインを担当し、一部の座席を大人用と子供用の座席の組み合わせとした「白いクロちゃんシート」や車内で子どもが遊べる「くろクラブ」を設けた「ファミリー車両」があったりと、親子での旅を楽しめる趣旨の列車となっています。

編成は4両で、1編成しか存在しないことから、車両検査などの際はキハ185系などで代走となることがあり、その場合は列車名も変更となります。

続いて「あそぼーい!」という列車についてですが、元々は2011年の九州新幹線全通に合わせて登場しました。

基本的には熊本~宮地間の運行であり、前年まで運行されていた観光列車「あそ1962」の後継でもあります。

列車名については沿線にある観光地「阿蘇」と「遊ぼう」をかけ、「遊ぼうよ」を熊本弁にした「あそぼーい」にもちなんでいますが、2005年まで熊本~宮地間で走っていたSL列車「あそBOY」の名称が表記こそ違うものの復活した形にもなりました。

「あそBOY」や「あそ1962」が快速列車として設定され、全車指定席ではあったものの乗車券+指定席券で乗車でき、青春18きっぷでも乗車が可能だったのに対し、「あそぼーい!」は当初から特急列車として設定されており、乗車のハードルとしては上がった形になりました。

まあ、客単価を上げるのは企業の戦略としては正しいんでしょうけどね。

そんな「あそぼーい!」ですが2016年の熊本地震で豊肥本線も被災し長期運休を強いられたときは、福岡県など他地域で暫定的に運行されるなどしましたが、2020年の豊肥本線全線復旧に合わせて運行区間を熊本~別府間に拡大し、大分県へも乗り入れるようになりました。

それが2025年3月のダイヤ改正では運行区間を熊本~宮地間に短縮の上、従来は土日祝日を中心とした運転だったのを、基本的に毎日2往復運行される体制に変更されることになりました。

これを受けて今回乗りに来たのですが、運行開始当初の体制に戻ったという見方もできますね。

JR九州としては豊肥本線の全線復旧を記念してというのもあったのでしょうが、温泉都市として著名な別府に乗り入れることで阿蘇と大分県の周遊観光の需要を喚起するという目的もあったんでしょうね。

しかし、こうして乗り入れ終了ということは思ったほどは大分県内での需要が少なかったということかもしれません。

また、今回乗車するのは「あそぼーい!」の中でも平日運行の列車です。

前述の通り、「あそぼーい!」は2025年3月のダイヤ改正までは土日祝日の運転が中心で、平日は同時刻にキハ185系を使用した「九州横断特急」を運行するという体制でした。

しかし、キハ185系の運用に余裕がなく、検査などで運用できない車両が出ると車両不足が発生するため、「あそぼーい!」をキハ185系の代走という位置づけで平日にも運行する場合があったのです。

この場合は全車自由席として運行されるという特徴があり、「あそぼーい!」は運行開始から14年を経た今でも大人気の列車で、指定席券の入手は困難な状況です。

それが平日運行を狙えば全車自由席なので早めに並んでいれば好きな席に座れますし、何より「パノラマシート」も自由席扱いとなるのが大きかったですね。

一般の席でも指定席券の入手は難しいのに、パノラマシートとなればもはやプラチナチケットと言ってもいいほどであり、事前申し込みも当然のように惨敗し、暇を見つけては空席情報をチェックするも、空きを見つけることはなく、平日運行ならばパノラマシートに座れるのではないかという期待を込めて平日運行に賭けたのです。

ただ、この平日運行はあくまでも「九州横断特急」の車両を「あそぼーい!」が代走するという扱いであり、一度運転日として発表されても、後になってから「九州横断特急」としての運行に変更されるリスクがあり、実際に2月中の運転日では発表後に変更されていたようです。

これがあったため、ホテルや飛行機の手配をギリギリまで待たざるを得ず、2日目の夜はリーズナブルなホテルがなく、ネットカフェ泊になった経緯がありました。

なので、今回はパノラマシートに乗車することも目的としており、前面展望を楽しむという目論見もありました。

なお、キハ185系でも前面展望は不可能ではないようですが、やはりパノラマシートほどの眺望は得られませんからね。

といったところで解説は切り上げて、レポート本編に入っていくとしましょう。

「あそぼーい!」で別府へ

それでは熊本駅から4日目の活動が始まっていきます。

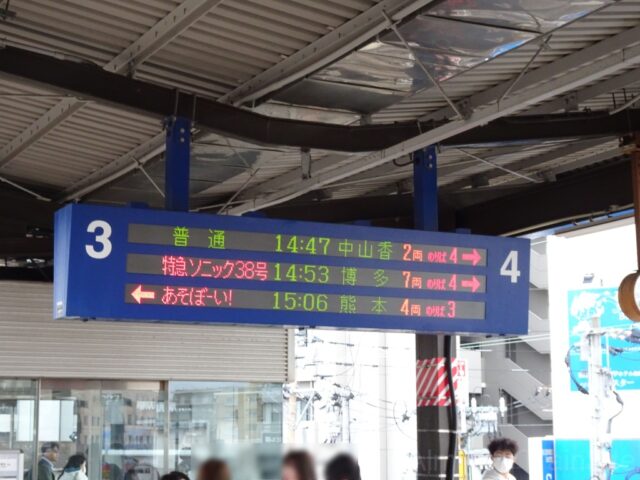

まずは発車標から

このように9時11分発なわけですが、パノラマシート争奪戦のことを考え、1時間ほど前となる8時過ぎにはホームへ向かいました。

さて、先客はいらっしゃるのか・・・ドキドキしながら乗り場へ向かうと・・・!?

既に3名が私の前に並んでおられました。

パノラマシート自体は9席あるので、パノラマシートには乗れるっちゃ乗れるんですが、パノラマシートは1+2列配置であり、最前列の座席は3席、既に前に3名いるということは最前列は絶望的か・・・なんて考えつつも、せっかく早く来たわけですからこのまま並ぶことにしました。

暇つぶしに撮ったキハ40系

あとはスマホでゲームをしたりしながら時間を潰し、いよいよ入線時刻となりました。

この頃には後ろの行列はかなりの長さになっており、平日でも乗りに来る人は少なくないようです。

流石に先頭車の列の長さを見てパノラマシートは無理だと諦めてそれ以外の号車に並ぶ人もいましたが、2両目以降でも並んでいる人が結構いて、客層を見ると鉄道ファンばかりということもなく、観光客も多いようです。

平日だから観光客は少ないかと思えば、インバウンドに平日も休日も関係ないということのようです。

↑来ました!

「あそぼーい!」自体には過去にも乗ったことがありますし、去年の活動では別府駅で遭遇したりもしていますが、乗車はかなり久々ですから楽しみですね。

そして乗り込みます。

結果はご覧のように最前列に座れてしまいました!

これは私の前にいた3名のうちの1名が2列目に座ったため、4人目だった私が最前列に座れたというわけです。

せっかく早くから並んでいたのに、最前列を狙わない人もいるんだなと不思議に思いつつも、ありがたく最前列に座らせてもらいました。

最前列にもテーブルがあるんですが、木製なのは水戸岡マジックですね。

席も確保したので、発車時刻までホームへ出て撮影します。

パノラマシートはこんな感じで、後席でも前面展望を楽しみやすいように背もたれが低くなっているのが特徴です。

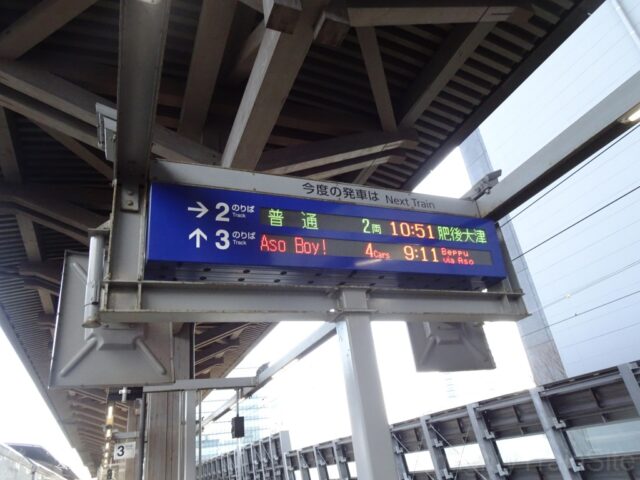

ホームへ出て発車標です。

英語表記だと「Aso Boy!」なんですね。

↑停車駅案内などもあるので動画でも撮りました。

外観も撮影します。

一時期はこういうパノラマ車両が流行って、名鉄のパノラマカーとか、フジサン特急とか、JR北海道のクリスタルエクスプレスとか、いろんな地方で見ることが出来ましたが、多くが引退しており、この形態のパノラマ車両って貴重な存在になりつつありますよね。

客室と前面ガラスの間に障害物がなく、最も広い視野で前面展望を楽しめる他、外見も印象的となるメリットはありますが、運転室が客室上部に位置することになることから乗務員の出入りが煩雑になることや、事故発生時の乗客の安全性に懸念が出てきたなどの事情からこういうタイプのパノラマ車両が減ってしまったのだと思います。

JR北海道では踏切事故を受けて展望席を廃止する方向になりましたし、近年登場した眺望を売りにした車両でも、客室をハイデッカーとして運転室を通して前面展望が楽しめるという構造が多いですよね。

最近の車両でパノラマ車両なのって小田急70000形GSEくらいですかね。

方向幕です。

別府行きの表示は見納めですが、方向幕なので今後も幕回しのタイミングでは見られそうですね。

そういえば、「あそぼーい!」は基本的には全車指定席なので、自由席表示の札はレアですよね。

まだ時間があるので軽く車内散策です。

これは一般の座席ですが、座り心地という点ではこちらの方がよさそうですね。

フリースペース扱いだとは思いますがこんな座席もあります。

窓際を向いているのはいいですが、クッションすらないので長時間座ったらお尻が痛くなりそうです。

これは別のタイミングで撮ったものですが、「クロちゃんシート」です。

子どもの体型に合わせた座席が窓際になっていて、座席転換時も背もたれ部だけが転換する構造とすることで、常に窓際に子どもが座れるように配慮されています。

こちらは木のボールで遊べるスペースです。

長時間の乗車でも子どもが飽きずに楽しめるようにということですね。

なお、平日運転ではロープが張られて立ち入れないようにされていました。

JR九州としてはあくまでも代走として「あそぼーい!」の車両を使うだけなので、「あそぼーい!」特有のサービスはしないという方針名でしょう。

正直、遊び場くらい開放してもいいとも思ったんですが、運行終了後の清掃などの手間を省きたいんですかね。

それではそろそろパノラマシートに戻って発車を待つとしましょう。

↑お待ちかね!

前面展望をどうぞ!

↑ついでに側面の車窓も撮ってみました。

前面展望と側面の車窓を同時に撮るなんて、「東北本線リアス号」以来ですかね。

「あそぼーい!」は熊本駅を出るとしばらくは市街地を走行します。

前面展望だと市街地でも面白いですが、側面の車窓だと建物に視界を遮られることも多い場面ですね。

停車駅としては新水前寺、水前寺、武蔵塚、光の森、肥後大津・・・と停車していきますが、この区間は2025年3月のダイヤ改正では停車駅の変更があり、水前寺、武蔵塚、光の森は停車しなくなりました。

これは「あそぼーい!」に限らず、「九州横断特急」も含めての変更であり、鉄道業界では停車駅が増えることは多いですが、減るというのは珍しいですよね。

基本的には停車駅を増やした方がより多くの需要を拾えることもあって、停車駅を増やすケースの方が多くなるわけですが、逆に停車駅を減らす場合は速達性を重視する場合ということになります。

しかし、豊肥本線の場合、改正前後の特急の所要時間を比較してみたところ、熊本~肥後大津間ではそもそも単線の割に運行本数が多いという条件のせいか、所要時間はほぼ据え置きといってもよさそうな感じでした。

それなら停車駅を減らす意味がないようにも感じられますが、もしかすると近距離利用者が特急券を買わずに乗車する不正乗車が横行していて、その対策として停車駅を減らすことにしたのかもしれません。

「九州横断特急」だとワンマン扱いなので車内改札が出来ないという事情もありますしね。

どこの駅か忘れましたが、停止位置目標に「787」の文字を発見!

これは787系用の停止位置という意味ですが、実は2011年の九州新幹線全通までは特急「有明」が豊肥本線に乗り入れており、最長で肥後大津駅まで乗り入れていました。

鹿児島本線の特急は博多~鹿児島中央間を連絡する「リレーつばめ」と博多~熊本間の区間便といえる「有明」の2系統があったわけですが、「有明」は豊肥本線に乗り入れることで直通サービスを提供していたわけです。

最初期は豊肥本線が非電化だったにもかかわらず、ディーゼル機関車に牽引させるという異例の運用で乗り入れていた時代もあって、ネタ度の高い列車でもありました。

九州新幹線の開業で「有明」は早朝、深夜の1往復を残し廃止され、(結局「有明」は後に全廃されました)豊肥本線への乗り入れも無くなったわけですが、それから14年を経てまだ残っていたのが驚きでした。

ダイヤ改正前でも停車駅以外で運転停車する事が多く、これじゃあ停車駅を減らしても速達化は難しいと感じましたね。

根本的には複線化するしかないでしょうが、豊肥本線の特急は観光利用がメインであり、都市間輸送としてはそれほど需要が大きいわけではないので、速達化のために莫大な投資をするのは難しいのもあるでしょう。

余談ですが、肥後大津駅から熊本空港へ支線を建設して空港アクセス鉄道として豊肥本線を活用する計画が進行しており、それが実現し、空港アクセスの需要が大きいと判断されたら部分的にでも複線化という話が出る可能性はありそうですね。

そして列車は肥後大津に到着です。

肥後大津駅は電化区間と非電化区間の境界にあたり、普通列車の多くはここで系統分断となる駅であり、熊本市近郊の区間として需要の多い電化区間と、ローカル線的性格が強くなる非電化区間ということで、運行本数面でも大きく差が出る駅でもあります。

非電化区間に入るといよいよ山へ分け入るようになります。架線柱や架線がなくなることで見晴らしも良くなりますね。

立野駅に向けて山裾をトラバースするように進みながら高度を上げていきます。

立野駅が見えてきました。

ここはスイッチバックの駅であり、下段と上段の線路が並走しながら駅へ入っていきます。

スイッチバックということで進行方向が変わることもあり、少し停車時間があり、ホームへ出て撮影する人も多かったですが、私は車内で過ごすことにしました。

宮地までの運行だった頃には乗ったこともあるので、その時に撮影していますしね。

ちなみに、当時は繁忙期を中心に博多駅まで延長運転されることがあり、その時の乗車も博多~宮地間でした。

今では鹿児島本線の久留米以南では特急列車の定期運行はなく、週に1回程度「36ぷらす3」が走るだけになってしまいましたから、今になってみれば貴重な体験でしたね。

列車は向きを変えて出発しスイッチバックに挑みます。

なので、しばらくの間は「逆展望」状態になりますね。

こうして上下の線路がそれぞれ勾配を経て同じ高さに揃う様子が見られるのはパノラマシートならではですね。

上下の線路が合流してまた列車は停車します。

再び進行方向が変わるため、しばらく停車します。

右手に見えてきたのは新阿蘇大橋です。

2016年の熊本地震では、前身となる阿蘇大橋が崩落し、その代替で建設されたのがこの新阿蘇大橋です。

阿蘇大橋の崩落では不幸にも通行中の車が巻き込まれ、1名の死者を出しているそうです。

また、崩落した橋桁は一部が震災遺構として保存されています。

斜面に目をやるとこんな看板がありました。

立野駅には南阿蘇鉄道のものがありましたが、豊肥本線バージョンもあったんですね。

設置は南阿蘇村のようですが、南阿蘇村にとっては鉄道や道路といったインフラの復旧は重要なことだったでしょうしね。

この斜面も大規模な治山工事がされた様子です。

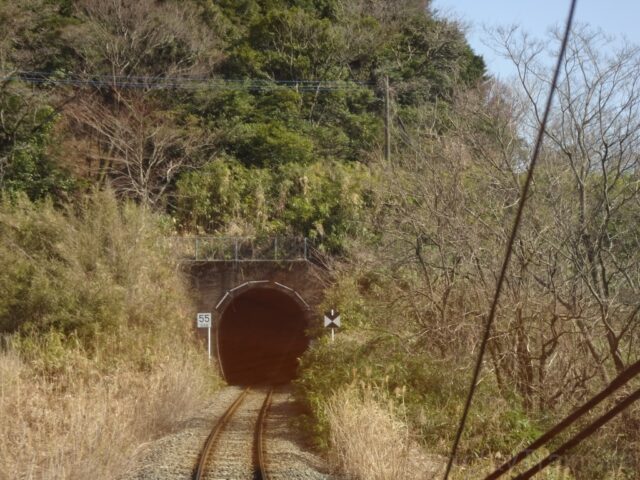

トンネルを抜けて阿蘇外輪山を潜り、阿蘇カルデラの中へ向かっていきます。

実は阿蘇山という山は存在せず、阿蘇周辺にある山の総称だったりするんですが、カルデラの中央に位置する中岳と、カルデラを取り囲むように位置する外輪山があり、立野駅は外輪山の斜面を一気に駆け上がる位置にあるため、ここにスイッチバックが設けられているのは必然と言えるでしょう。

黒川を渡ります。

そういえば、熊本県には白川や緑川、赤川もありますが、色の名前の川が多いのが特徴的ですね。

詳しい由来は分かりませんでしたが、流域の地形などで川を流れる水の色が違っているとかが由来でしょうか?

カルデラの中から外輪山を望むといういかにも阿蘇らしい風景が出てきました。

観光客のテンションも最高潮に達する頃合いではないでしょうか。

ところで、カルデラというのは火山活動で生じた大規模な凹地のことですが、これ自体は世界中に例があるものです。

しかし、阿蘇の場合、そのカルデラ内に街が形成され、道路や鉄道まで通っているという点で珍しく、内部が本格的に土地利用されているカルデラとしては世界最大級になるんだとか。

このため、世界農業遺産、世界ジオパークにも認定されているんだそうですよ。

外輪山を越えて開けた地形になると赤水駅です。

赤水温泉や阿蘇ファームランドといった観光スポットもあり、特急停車駅となっていたようですが、ここも2025年3月のダイヤ改正では特急の停車はなくなっています。

そして、列車は阿蘇駅に到着します。

パノラマシートに乗っている人は全区間乗り通す人が多いようですが、一般の車両の乗客は多くが阿蘇駅で降りていきました。

阿蘇駅は阿蘇観光の中心ともいえ、阿蘇山上ターミナルや大観峰展望台へのバスもここから出ています。

更には小国町方面へのバスも出ており、小国町は温泉の多い街ですから、温泉目当ての利用者にとっても阿蘇駅は重要ですね。

阿蘇駅ではホームに人が溢れかえるほど大勢が降りていきましたが、パノラマシートだとイマイチ実感が沸かない感じでした。

まあ、わざわざ早くに駅に来て並ぶような人たちなら、全区間乗る人が多いでしょうからね。

ダイヤ改正後は終点となる宮地駅に到着しますが、ここは停車時間もなくすぐの発車でした。

保線作業員の姿も見られました。

縁の下の力持ちに感謝しつつ、列車は先を急ぎます。

宮地を出ると豊肥本線はカルデラを抜けて本格的な山岳区間となっていきます。

その隣の波野は阿蘇カルデラを出て最初の駅となり、また豊肥本線だけでなく、九州の鉄道で最も標高の高い場所にある駅となっています。

その次の滝水駅が熊本県内最後の駅となり、いよいよ大分県に入っていきます。

トンネルが多い区間ながら、県境自体は明かり区間にあるというのが意外で、乗っていると県境を越えたという実感のないまま過ぎてきますね。

キハ125系と交換です。

主に大分~宮地間で運行されており、「あそぼーい!」との交換は見納めとなる可能性もありますね。

そうして豊後竹田駅に到着します。

豊後竹田駅は竹田市の中心駅であり、また大分駅方面からの普通列車の多くがここで折り返すなど、熊本側での肥後大津駅にあたるような運行上の境界といえる駅です。

ただし、大分県内の豊肥本線は全て非電化ですけどねw

古風なアーチ橋が見えましたが、これは石拱橋という水路橋なんだとか。

それ自体も貴重な橋であり、登録有形文化財でもあるようですが、車窓から見える立地も特徴的ですよね。

ところで、ノスタルジックな雰囲気のCMでおなじみの二階堂酒造のCMにもこの橋が登場したことがあるようですよ。

列車は竹田市から豊後大野市へ入りまして緒方駅に停車します。

続いて停車する三重町駅も豊後大野市ですが、豊後大野市の中心は三重町駅周辺になるようですね。

地形が開けたところで大分市に入りまして中判田駅です。

この中判田駅も2025年3月のダイヤ改正では特急停車駅から外れていますが、大分県内の豊肥本線は熊本市近郊ほどの本数はないので、近距離でも特急の需要はありそうですけどね。

中判田駅付近より豊肥本線は大野川からは離れて行き、車窓風景も大分市近郊のものに変わっていきます。

まだまだ新しさの残る高架橋に上がると大分駅です。

奥には高崎山も見えていますね。

大分駅が見えてきました。

県庁所在地にして、日豊本線・久大本線も乗り入れる県内のターミナル駅であり、豊肥本線としては終点ですが、「あそぼーい!」は日豊本線に乗り入れて別府駅まで運行されます。

「九州横断特急」も同じく別府駅発着が基本でしたが、ダイヤ改正後は基本的に熊本~大分間での運行となり、熊本行き1本が別府始発で存続する以外は別府乗り入れは終了となり、別府行きに関しては見納めとなります。

まあ、キハ185系という意味では「ゆふ」での別府乗り入れは継続されますけどね。

通過する西大分駅ですが、貨物駅を併設しており、積み上げられたコンテナが見えました。

西大分駅を通過すると地形は狭まり、日豊本線は山と海に挟まれるように進みます。

右手に別府湾を望むこの区間は「あそぼーい!」では唯一海が見える区間でもあり、全区間乗り通した人にとっては旅の終わりを演出してくれる風景にもなるでしょう。

「ソニック」とのすれ違いです。

そういえば、豊肥本線は全線が単線ですから、「あそぼーい!」が複線区間を走るのは熊本車両センターへの回送を別にすれば、複線区間を「あそぼーい!」が走るのも見納めといえそうです。

そして、3時間の旅もついに終わって終点の別府駅に到着です。

別府駅も高架駅ですが、大分駅に比べるとかなり早い時期に高架化されており、高架橋にも年季が入っていますね。

降りたらもちろん撮影タイムです。

別府駅への乗り入れはもう終わってしまいますからしっかり記録していきましょう。

向かいのホームへ移動して撮ります。

別府駅は上下線の間が広いこともあって撮影に向いていますね。

なお、中央にあるスペースはかつて側線があったようです。

反対側から

このあとは大分車両センターへ回送されて車内整備などをするようなので、引き上げを撮ってから撤収します

先に「ソニック」が発車のようです。

これの続行で回送されるんでしょうね。

↑発車は動画で

↑そして「あそぼーい!」の回送です。

こちらは「りゅうきゅう」という魚をタレに漬け込んだ郷土料理です。

大分名物を堪能したら駅に戻ります。

今回もパノラマシート争奪戦に勝利すべく、1時間前を目処にホームに並びたいと思います。

「あそぼーい!」で熊本に戻る

それではここからは復路編です。

食後の余韻もそこそこに駅に戻って「あそぼーい!」のパノラマシートを確保すべく、早めにホームへ行って並ぼうと思います。

中は足湯ならぬ手湯となっています。

流石は温泉都市の別府ですね。

ただし、この時はお湯が張られていませんでした。

まだ寒い時期だったのでお湯が冷めてしまうということで、あえてお湯を張っていなかったのかもしれません。

コンコースにあった「あそぼーい!」のオブジェ

これも乗り入れ終了で撤去されるんですかね?

で、行列の状況ですが、私の前には3名がいました。

奇しくも熊本駅での状況と同じですが、この3名の中で1名でも最前列に座らないというミラクルは1度ならず2度も起こるのか!?

正直、往路で前面展望を撮れたこともあって、復路は諦めてもいいかなという気持ちもありましたが、せっかく1時間も前に駅にやってきたのですからこのまま並んで待つことにします。

ところで、この時、目の前には「ゆふいんの森」が停車中だったのですが、「ゆふいんの森」の利用者がやってきては、既に列車が停車しているのに並んでいる人たちを不思議そうな目で見ていきましたw

「ゆふいんの森」が出発し、いよいよ「あそぼーい!」の入線です。

↑「あそぼーい!」の入線シーンです。

さて、いよいよ運命の時・・・果たして最前列に座れるのか!?

ドアが開き列に沿ってパノラマシートへ向かい、いよいよ結末がはっきりします。

その結果は・・・3名とも一直線に最前列へw

まあ、「ですよね~」って感じはありますが、2列目に座って熊本への旅を過ごすことになりました。

↑せめて側面の車窓は撮ろうと思いまして、車窓は撮りました。

今度は別府湾を見る方向になります。

↑そして、前面展望です。

え?前面展望は撮れない流れじゃなかったかって?w

実は高い位置にカメラをセットすると最前列席を跨ぎ越す感じでなんとか撮れたのです。

まあ、画角はだいぶ妥協しましたが撮れないよりは全然いいでしょう。

それでは発車です。

大分駅に到着し、ここからはいよいよ豊肥本線です。

大分駅では若干の停車時間があったのですが、ホームへ出ることはなく車内で過ごしました。

大分駅を出てもしばらくは日豊本線と並走しますが、大分車両センターの脇を通って行きます。

宮地駅に到着。

大分県内はだいぶ端折ってしまいましたが、往路で大体紹介しつくした感もありますしねw

大分県内の車窓もしっかり楽しみたい方は、動画の方をご覧下さい。

宮地駅には転車台があります。

これはSL列車の「あそBOY」時代に使われていたもので、かつて存在した宮地機関区の名残でもあります。

そして阿蘇駅です。

ここでは大勢の乗客がホームで待っていましたが、パノラマシートについては流石に空いていないだろうと考える人がほとんどなのか、パノラマシートにやってくる人はいませんでした。

やっぱり別府~宮地間の需要は少ないというのもよく分かりましたね。

と、このあたりで先程からぱらついていた雨が徐々に本降りになってきました。

車窓のことを考えるとマイナスですが、面白いものが見られました。

それは・・・

↑ワイパーの動きです。

1つ1つのワイパーはよくあるタイプの動きですが、注目してほしいのはタイミングです。

前面ガラスが3分割されており、ワイパーも3つあるのですが、3つあるワイパーのうち、2つは連動、1つは違うタイミングで動くというものになっていました。

しばらく観察するも必ずそのタイミングで動いていたので、意図的にこのように設定されているんだと思いますが、一括で動かすと何か不都合があるんですかね?

立野駅のスイッチバックが見えてきました。

ここはやっぱりハイライトであり、一般の座席にいた人たちもパノラマシートに出向いて見学している人もいました。

スイッチバックの行き止まり部分ですが、なぜか車止めの先にもトンネルがありました。

この区間を通過したことは軽く10回以上はあると思いますが、今まで気づいていなかったというw

これもパノラマシート、それも熊本方面への乗車だったからこそ気づけたと言えそうです。

で、このトンネルの正体ですが、確実性の高いソースは見つけられなかったものの、いくつかの個人ブログなどに書かれている情報を総合すると、かつては長大編成の貨物列車が運行されており、その有効長を確保するためにトンネルを作ったというのが有力そうです。

延伸計画があった名残との情報もありましたが、そちらについては可能性は低いと思っています。

仮に延伸計画があったと仮定するならば、スイッチバックの解消を目的に緩やかに肥後大津駅方面へ下っていく新線を作ろうとしていたなどという妄想を考えることは出来ますね。

それが実現していたら立野駅のスイッチバックは無くなっていたわけですし、南阿蘇鉄道(国鉄時代は高森線)との分岐駅という役割も無くなっていたことでしょう。

そうなっていたら肥後大津(瀬田?)~立野間は南阿蘇鉄道に移管されていたのかなとか色々想像してしまいますが、話を旅に戻すとしましょう。

立野駅ではキハ200系の普通列車と交換しました。

そして肥後大津駅までやってきました。

ここまでくれば市街地の景色になっていきますし、徐々に薄暗くもなってきたのであとは熊本までまったりと乗車していきました。

というわけで熊本に到着!

これにて実質的には活動終了ですね。

↑引き上げを見送って活動終了・・・と思いきや?

おまけ

これにて活動終了かと思いきや、もう少し続きます。

先程の写真でも821系が停まっていたのにお気づきだと思いますが、せっかく青春18きっぷが今日も有効なのでそれを活用して821系に乗っておこうと思ったのです。

昨日の朝も上熊本駅から1駅だけ乗りましたが、ちゃんとした区間で乗っておきたかったのと、1日18きっぷをまるまる無駄にするのはなんだか悔しかったのもあってですw

というわけで乗車します。

外観はYC1系にそっくりですが、それもそのはずで、821系とYC1系は多くの部分で共通化されているようです。

行先表示ですが、路線バスの側面についているやつのような大型のものですね。

それでは列車の行先である八代まで1往復していきます。

折返しは銀水行きとなるようですが、さすがに銀水まで行ってからまた熊本に戻るとホテルへ入るのが遅くなりすぎるので熊本までで妥協しますw

車内ですが、JR九州らしく木を使った車内になっています。

いわゆる「水戸岡マジック」ですが、観光列車ならばまだしも日常の足で使われる通勤型でこれはどうなんだと思ったりw

実際、817系など同様のデザインの車両では、座席の座り心地に対する不満の声が上がっているようです。

熊本へ戻ったら晩ごはんです。

駅の中にチキン南蛮のお店がありまして入店しました。

チキン南蛮というと宮崎のイメージでしたが、これはこれで美味しかったです。

といったところで4日目は以上となります。

5日目は別記事として追ってレポートしますので、公開までしばらくお待ち下さい。

つづく