4泊5日で実施した九州遠征の2日目です。

なお、1日目をご覧になっていない方はそちらから先にご覧になることをおすすめします。

本日の行程

2日目となる今日は、昨晩宿泊した姫路からスタートし、山陽本線をひたすら乗り継ぎ広島まで行きます。

広島では今年夏頃に新線への切り替えが予定されている広島駅周辺の広島電鉄を撮影し、あとは更に乗り継いで九州へ入り、最後は鹿児島本線を下って熊本まで行きます。

昨日に引き続き移動パートであり、広島電鉄の撮影が唯一のネタと言えますね。

一路広島へ

それでは2日目の始まりです。

まずは姫路駅前から旅が始まっていきます。

姫路~岡山間は直通の本数が少なく、18キッパーにとっての難所の1つとして知られていますが、更に日中ダイヤでは岡山方面の列車は相生折り返しとなり、播州赤穂方面への列車に乗って、更に相生で乗り換えるというパターンになっており、姫路駅まで直通するのは朝夕のみとなっています。

岡山駅を越えて直通する列車となると更に少なく、更に三原行きとなると、この活動の時点では1日2本しかなく、ダイヤ改正で夕方の三原行が糸崎行きに変更されたため、記事執筆時点では1日1本だけということになります。

18キッパーにとっては乗り換え無しで長距離を移動できるありがたい列車ですね。

ホームへ上がると国鉄色の急行列車っぽい建物がありますが・・・

こちら「えきそば」というお店です。

最近は姫路名物としてプッシュされるようになり、「WEST EXPRESS銀河」でもおもてなしの1つに採用されるなど、すっかり姫路のご当地グルメとして定着しましたね。

今回、ネットカフェ泊だったこともあり、朝食は外で食べる必要があったんですが、せっかく姫路にいるならば、ということでこの「えきそば」を朝食にすることにしたのです。

朝からやっている飲食店が限られるのもあって、ホームでささっと食べられる「えきそば」はありがたいですね。

注文したのはこちら

「とり天キムチえきそば」です。

キムチがいいアクセントになっていました。

乗車するのはこちら

ここのところ岡山地区でも勢力を拡大している227系「Urara」でした。

前述の通り、岡山方面への直通は朝夕だけであり、227系の乗り入れも朝夕だけとなり、姫路駅ではややレアな光景といえますね。

この227系に揺られてまずは姫路を目指しますが、その乗車時間は3時間超にもなります。

新幹線ならば余裕で九州までたどり着ける時間ですが、18きっぷ旅において「新幹線ならば~」は禁句ですねw

↑せっかくのセミクロスシートなので車窓を撮ってみました。

※3月30日プレミア公開予定なので、それ以前にご覧の方は公開までしばらくお待ち下さい。

そうして乗車した列車ですが、意外にも車内は混み合っていました。

最初はせいぜい相生辺りまでの混雑だろうと思っていたんですが、結局岡山県に入るまでずっと混み合っていました。

学生がほとんどのようで、18キッパーで混んでいるわけではなさそうですが、県境を跨ぐ通学をする生徒がこんなにいるとは・・・

時期的には受験シーズンでしたから、入試のために県をまたいで移動していたという可能性もありますけどね。

岡山駅では予想通り大半の利用者が入れ替わりますが、乗り通す人も若干いるようです。

正直、姫路~三原間直通の列車を設定する意味があるのかなとも思いますが、18キッパーへのサービスと言うよりは車両運用の都合で設定されているんでしょうね。

岡山では5分ほど停車時間がありましたが、座席を取られてしまうと困るので外へ出ることはなく車内で過ごしました。

5分ではせいぜい写真をいくらか撮るくらいしか出来ませんしね。

あと、ダイヤ改正について車内放送で案内していたのですが、この列車はダイヤ改正後、編成が短くなるようです。

確かに岡山駅から先は空いていましたし、岡山までも入試の利用だったとしたら普段はここまで混まないんでしょうし、実情に見合ったものなんですかね。

そうして、列車は福山駅に差し掛かります。

福山駅は既に広島県であり、今乗っている姫路発三原行きは兵庫県・岡山県・広島県の3県を跨ぐ普通列車ということになりますね。

福山駅でも10分ほど停車時間がありました。

尾道付近では海辺を走る区間があります。

山陽本線では何箇所か海が見える区間がありますが、下り方面で考えると明石付近以来の海ですね。

もっとも、昨晩明石付近を通ったときは既に夜でしたから、今回の旅を基準に考えれば蒲郡以来の海ですね。

3時間の乗車で終点の三原に到着です。

ここで広島方面へ乗り換えですが、少し待ち時間があります。

まあ、3時間も乗りっぱなしだったので駅をブラブラするのも気分転換にうってつけでしょう。

列車は折返し糸崎行きとなるようです。

たった1駅だけの列車ということになりますが、糸崎には多数の留置線があるので、回送ついでの列車ということなんでしょう。

驚いたのがかつて山陽本線を走っていた寝台特急「あさかぜ」の乗車位置案内が残っていたことです。

運行終了は2005年のことですから、20年もの間残されていることになりますね。

こちらは観光列車「etSETOra」の乗車位置案内です。

「瀬戸内マリンビュー」を改造した列車で、改造前の「瀬戸内マリンビュー」の頃には乗ったことがあります。

↑ここで貨物列車の通過です。

山陽本線も貨物列車のメッカですからね。

↑227系「Urara」の入線です。

私が乗ってきた列車の後続列車であり、これに乗ればちょうどよく広島方面へ乗り継ぐ事ができますが、岡山で余計に乗り換えが発生するだけで、最終的な広島到着時間は変わらないので、三原で待つことを選びました。

こちらは呉線の普通列車です。

以前乗車したときは105系ばっかりでしたが、今や227系ばっかりになりましたね。

ちなみに、岡山地区と同じ227系ですが、番台は別であり、塗装も異なっています。

岡山地区は「Urara」という愛称でしたが、広島地区は「Red Wing」という愛称になっているなど違いがあります。

三原駅はその両方を見られるということで境界の駅といえますね。

それにしても、実際の県境は大門と笠岡の間ですが、運行形態としては糸崎や三原で区切られているのが面白いですよね。

福山市周辺は岡山都市圏でも広島都市圏でもなく、福山都市圏ともいえる独自の都市圏を形成しており、地理的に近い岡山との交流の方が盛んなんですかね。

↑またしても貨物列車です。

↑そして、乗車する岩国行き普通列車がやってきました。

これに乗って広島まで移動です。

広島ではお好み焼きでお昼ごはん!

店員さんと世間話をする一幕もあったのですが、青春18きっぷで東京から来たことを話すと大変驚かれましたw

広島電鉄を撮る!

ここからは広島電鉄の撮影編です。

広島電鉄については完乗を果たしており、何を今更と思われるかもしれませんが、今回の目的は新線切り替えに向けての工事の様子を見学することと、廃止が予定される猿猴橋ルートでの撮影です。

この活動の趣旨を説明するに当たり、まずは広島電鉄の新線計画の全貌を説明する必要があるかと思いますので、新線の概要の説明から入っていきます。

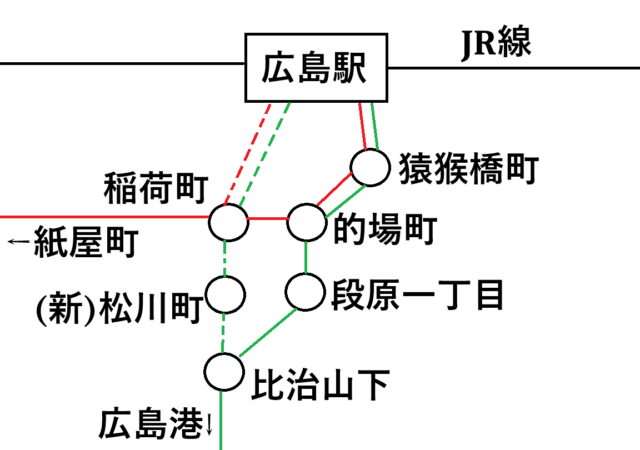

下手っぴですが自作の図を元に説明していきます。

赤線が本線(紙屋町・横川駅・江波・広電西広島・広電宮島口方面)、緑線が皆実線(広島港方面)であり、現在は広島駅から猿猴橋町を経由して的場町へ至り、そこで紙屋町方面と広島港方面が分岐するという形になっており、広島駅~的場町間は広島駅を発着する全ての電車が経由する区間となっています。

それが、稲荷町から広島駅間をショートカットする「駅前大橋線」を建設し、広島駅へのアプローチルートを変更しようというのが今回の計画の要旨です。(図中で点線で表現した区間)

これにより、本線の紙屋町方面の電車は稲荷町から直接広島駅へ向かうようになり、的場町・猿猴橋町は通らなくなります。

また、皆実線の比治山下へ繋がるルートも合わせて建設され、5号線のルートも猿猴橋町・的場町経由から稲荷町経由へ変更され、猿猴橋町・的場町・段原一丁目は経由しなくなります。

また、稲荷町~比治山下間には新たな停留所となる松川町が新設される計画です。

元々の計画ではルート切り替えにより運行経路から外れる区間にあたる皆実線の比治山下~的場町と本線の稲荷町~的場町~広島駅間は廃止され、この区間内にある猿猴橋町・的場町・段原一丁目の3つの停留所が廃止される予定でした。

しかし、これらの区間を利用する利用客からの反対運動があり、最終的に稲荷町~的場町~比治山下間は、新たに設定される環状ルートの経路として活用されることになり、広島駅~猿猴橋町~的場町のみが廃止ということになりました。

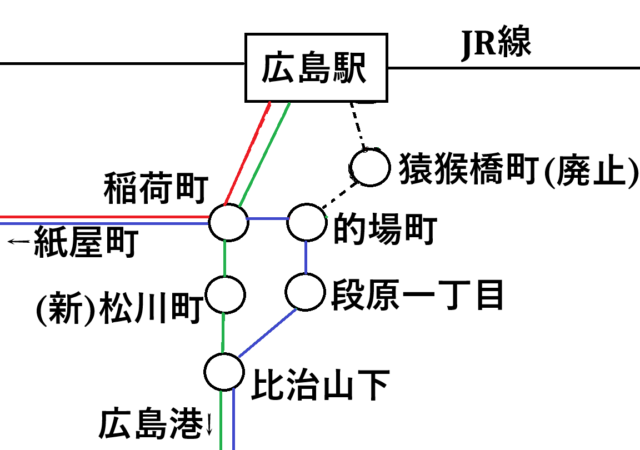

こちらの図は切り替え完了後の運行形態を表したものになります。

本線と皆実線は新ルートに切り替わり、的場町・段原一丁目は新たに設定される環状ルート(青線)に組み込まれることになります。

段原一丁目・的場町の2つの停留所は広島駅への直通こそ廃止になりますが、広島市の繁華街がある紙屋町へ直通できるようになることから沿線住民の同意を取り付けることができ、今回の計画が実現できたわけです。

的場町については従来から紙屋町方面への直通もあったので、広島駅へ行けなくなる分、サービスダウンという面もあるでしょうが、段原一丁目については従来は広島駅へは直通で行けましたが、紙屋町方面へは乗り換えが必要でしたから、新たに直通で行けるようになるわけですし、広島駅方面についても新設される松川町停留所が徒歩圏内であり、そちらを利用すればいいというのもありますから、むしろ便利になるまであるかもしれません。

それでは現地レポートをに進みましょう。

広島駅のコンコースにはレゴブロックで広島電鉄の乗り場を再現していました。

これは新線切り替え後の新しい乗り場のようで、駅ビルの工事に合わせて整備が進められています。

コンコースですが、実はこの先でまさに新しい広島電鉄の乗り場が作られているのです。

開業まではまだ3~4ヶ月はあると思いますが、既に発車標などが設置されている様子が見受けられます。

こちらは駅前のバスターミナルです。

駅とは別に広島バスセンターというのもありますが、駅前のバスターミナルもなかなかの規模です。

駅に突き刺さるように伸びる高架橋が新しい広島電鉄の線路です。

路面電車が高架線を走るというのも珍しい光景ですし、広島の新しい名所の1つになりそうですね。

駅ビルもかなり変わりましたね。

この駅ビルの整備も広島電鉄の新線とセットで行われた事業ということになるようです。

駅前通りに沿って進んでいきます。

既に駅へ繋がる橋桁はかかっていますが、架線や架線柱などはまだのようですね。

駅から先はコンクリート製の築堤のような構造で徐々に高度を下げて道路と同じ高さに降りていきます。

ちなみに、Googleマップで航空写真を見る限り、元々道路の真ん中に路面電車が通ることを想定して、導入空間を予め確保していたようです。

駅前大橋が猿猴川を渡る場所です。

廃止される猿猴橋ルートでも猿猴川は渡るのですが、200~300mほどずれた位置になります。

路線バスも通過します。

レールに縛られない路線バスは元々駅前大橋経由で広島駅へアクセスしていたようですね。

工事看板がありました。

昼夜に渡って行われているようですが、交通量の増える時間帯だけ休工という感じみたいですね。

同じ地点より稲荷町方面を向いて

やはり軌道は柵で囲われていますが、交差点部分は交通開放されています。

そりゃあ、そうしないと横断する交通が遮断されてしまいますからね。

ここに猿猴橋についての看板がありました。

廃止される予定の停留所も「猿猴橋町」ですが、実際に猿猴橋という橋が存在しており、現役で供用中です。

名前は渡る川の名前である猿猴川にちなんでおり、安土桃山時代には初代の橋が架けられるなど歴史のある橋です。

現在の橋は大正生まれであり、原爆投下による被爆を体験している橋でもあります。

残念ながらその写真は撮り忘れてしまいましたが、代わりにGoogleストリートビューをどうぞ

横断歩道を渡りがてら、将来の電車の前面展望っぽいアングルで撮ってみました。

軌道部分は既に完成といってよさそうです。

稲荷町方面を向いて

併用軌道といえば先程の写真のようにコンクリートの床面が取り付けられ、自動車の軌道通過を容易にするものですが、この区間はこれからそれらを施工するのか、これが完成形なのかどっちなんでしょうね。

交差点以外は自動車が乗り入れる想定をしなくていいわけですから、これで完成形という可能性はありそうです。

的場町交差点です。

既存の「本線」と新設区間の交差地点であり、紙屋町方面の電車はここを右折し、広島港方面の電車は直進となります。

また、広島駅~広島港の電車と環状ルートの電車はここで十字に交差することとなります。

このように鉄道同士が平面交差する箇所は過去には全国に数多くありましたが、多くが立体交差化されたり、路線そのものが廃止されたりして消滅していき、2025年現在残っているのは3箇所だけです。

その中でも路面電車同士の平面交差はとさでん交通のはりまや交差点だけであり、夏の駅前大橋線の開業で、それが2箇所に増えることになります。

まさか令和の時代に平面交差が増えるとは、面白いものですね。

こちらは新設区間に設置される稲荷町の停留所です。

路面電車用とは思えない有効長ですが、広島電鉄では連接電車を多数運用してますからね。

信号機もカバーで覆われたものがありますが、新設区間の電車用信号機ということでしょうか。

駅前通りの石碑ですが、道路の名前だけの石碑ってあるんですね。

よほど広島市にとってこの道路の開通が重大な意味を持っていたということでしょうか。

こちらは既存の稲荷町停留所です。

こちらも何やら工事があっているのか、仮設っぽい雰囲気です。

駅名標です。

切り替え後は右隣には広島駅も併記されるんでしょうね。

↑ここで本線を走る電車を撮影です。

↑その2

こんなレトロな見た目のバスが来ましたが、芸陽バスというバスです。

昔の塗装のリバイバルだそうですが、

日野自動車のロゴまで再現しているのがいいですね。

その割に種車は最新モデルなのもギャップが面白いですw

新設区間には軌陸車がいました。

架線関係の電気工事をしているんですかね。

稲荷町交差点から比治山下方面を向いて

右側には乗り場の基礎と思われる構造も見られます。

更に進むと松川町停留所の予定地が見えてきました。

既に乗り場は完成しているようですね。

交差点の横断歩道から松川町停留所を見てみました。

さすがにホームには入れませんが、こんなに間近で見られるとはいい意味で予想外でした。

その先、松川町交差点で駅前通りを外れて行きます。

元々は4車線道路だったようですが、中央より2車線が軌道用地に転用されて実質2車線道路となるようです。

別アングルから

当初計画通りならば直進する線路は廃止されて左折する方向のみ線路が繋がる予定でしたが、前述の通り環状ルートへの組み込みとして既存ルートも活用されることになり、新たにここは広島駅方面と的場町方面の分岐地点となりました。

なお、分岐地点には停留所はなく、新設される予定もないので、環状ルートと広島駅方面の乗り継ぎは比治山下停留所で行うことになる見込みです。

交差点名は「比治山町」でしたが、ここにも新しい信号機が準備されているようです。

ここでも電車を撮影です。

この線路を広島港行きの電車が走るのは見納めとなる可能性が高そうなので良い記録になりました。

少し進むと段原一丁目停留所です。

こちらは運行形態の変更こそありますが、停留所自体には変化は生じない見込みなのでこれだけ撮って先へ進みます。

広島駅方向から分岐地点を見ます。

ここから広島駅までの区間は廃止される予定であり、写真では手前方向へ向かう線路も撤去される見込みですが、その代わりに、写真で左側から奥へ向かう方向に新たにレールを敷いて環状ルートとして活用されるわけですが、その線路はまだ建設されていないようです。

まあ、交差点内の数十メートルだけなので、工事はすぐに出来るんでしょう。

こちらは荒神橋という橋で、現在は広島電鉄と道路の併用橋となっています。

元々は電車専用の橋だったのが、後に道路併用橋となった経緯があります。

道路部分は市道天満矢賀線といい、この道路の渋滞緩和も広島電鉄のルート変更が計画された理由の1つのようです。

この橋を電車が走る光景もあと僅かです。

猿猴橋とともに原爆投下を体験している橋でもありますが、長らく共存してきた電車とはもうすぐお別れです。

そういえば、軌道へはみ出て信号待ちをする車が結構な頻度でいて、結果として電車が進めないというシチュエーションを何度か見かけましたね。

広島のドライバーは路面電車に慣れている人ばかりだとは思いますが、交通量に対して道幅が狭すぎてやむを得ないという感じなんでしょうか。

駅前大橋線への切り替えでこういうボトルネックも解消されるでしょうし、広電にとってもメリットは大きいでしょうね。

あとはこのあたりで往来する電車を撮ろうと思います。

動画もまとめてご紹介していきます。

↑1000形

↑1000形&5000形

↑700形

それでは猿猴橋町へ向けて移動です。

↑5100形がやってきましたが、JR西日本とのコラボで227系の塗装を再現したラッピング車でした。

こちらが猿猴橋町の停留所です。

え?どこに停留所があるんだって?w

ほら、ちゃんと看板が立っています。

あまりにもホームが狭すぎて駅名標すらありませんw

別アングルから

本当に狭く、電車と自動車に挟まれたら恐怖すら感じる狭さですね。

最低限の安全設備としてこんなものがありました。

せめて前方不注意の自動車が突っ込んでくるリスクだけはなんとかしようという考えでしょうか?

このアングルで路面電車と広島駅を絡められるのもあと僅かです。

ところで、このように猿猴橋町と広島駅は目と鼻の先にあるわけですが、その距離なんと200m!

歩いても2~3分の距離ですから、さすがにこの1区間だけを利用する人は少ないでしょうが、しばらく眺めていると的場町方面への乗降はあったので、広島駅周辺に用事があるけれど、JRなどへの乗り換えが目的ではないという場合は、広島駅まで行くより猿猴橋町を利用した方が便利なケースもあるんでしょう。

そういう立地条件もあって、唯一廃止される停留所となったわけですが、立地的にも環状ルートに組み込むのも難しいですし、せっかく新ルートを作ったのに旧来のルートの電車も残すのも非効率ですし、これは致し方ないと言えそうです。

新型の連接電車が狭い道路を縫うように走っているのもいいですね。

切り替え後は幅の広い駅前通りを悠々と走るようになることでしょう。

動画もまとめてご紹介していきます。

↑1000形&5000形

↑5200形

↑5100形の227系塗装

そういえば電停近くの電信柱にこんなスイッチがあったんですが、一体なんのスイッチなんでしょうか?

特に蓋などもなくむき出しなので、一般の通行人が押してもいい想定なのか、そもそも現役の設備ではないのか分かりません。

田舎のトンネルとかだと通行人が自分で照明のスイッチを操作する運用になっている場所があると聞いたことがありますが、広島駅にも近い都市部で街灯が手動とも思えませんし、箱の朽ち具合からしても現役ではない可能性が高そうです。

最初は路面電車関連のものだと思って撮ったのですが、被爆ポンプだそうです。

それで花が供えられているんですね。

それでは最後のシメとして広島駅へ向かいましょう。

現在は道路と平面交差しているため、信号待ちを強いられる路面電車ですが、新線は高架線で立体交差なので、そういう意味でも運行の効率化に繋がりますね。

↑最後にここで電車の動画を撮ります。

まずは5000形

↑続いて800形&5200形

最後に広島駅の現在の乗り場を見ていきましょう。

乗り場は4面3線あり、多数の系統が乗り入れるだけに路面電車の乗り場としては大規模なものになっています。

こちらが乗り場です。

新しい乗り場が駅舎内にあるのに比べると見劣りしますが、それでも駅前広場に乗り入れていて屋根付き通路でつながっているので便利ですよね。

といったところで、そろそろ撤退です。

実はそろそろ予定の列車の時間となりまして、いわゆる「時間切れ」ですw

昼食の時間込みで2時間ほど見ていたんですが、全ての移動を徒歩にしたのが失敗でしたかね。

駅前にあったサイクルシェアリングを利用しようかとも思いましたが、普段利用しておらず、まず会員登録から始めると思うと面倒に思って、結局歩いてしまいましたw

まあ、撮りたいものは大体撮れたのでよしとしましょう。

一路熊本へ

ここからはまた移動パートです。

時刻はまだ夕方と言うにも早い午後2時頃ですが、熊本へ付くのは日付が変わる間際の23時半なんですよねw

これが18きっぷ旅のリアルですw

まずは岩国にやってきました。

ここから更に乗り換えて下関まで行きます。

側線には変わった塗装の227系がいました。

これは広島電鉄の塗装を再現したもので、先程見たJRの塗装の広島電鉄の逆バージョンですね。

10年ほど前はよく18きっぷで山陽本線を行き来していたものですが、当時は徳山や新山口でも乗り換えがあるのが定番で、岩国~下関直通はレアだった気がしますが、今のダイヤだと直通が基本になっているようで、18キッパーにとってはありがたいダイヤになったものです。

これって山口県を1つの列車で横断できるってことですから、昔を知る身としては驚きです。

↑下関行きの列車がやってきました。

今日乗ってきた列車は227系ばっかりでしたが、ここにきてようやく国鉄型である115系が来ました。

これもまた昔話ですが、山陽本線を18きっぷで旅すると下関~姫路間は全部国鉄型なんてことも当たり前だったのに、広島や岡山では国鉄型王国が崩れ、山口県内が最後の砦という感じですね。

↑ここでも車窓を撮りました。

山口県内の山陽本線は海がきれいな箇所が多いのでおすすめですよ。

※4月5日公開予定なので、それ以前にご覧の方は公開までしばらくお待ち下さい。

下関に到着!

ようやく本州の先っぽまで来ましたが、とうとう日が暮れてしまいましたね。

ここで晩ごはん!

本当は瓦そば目当てで入店したのですが、品切れと言われてしまい、お刺身定食を頂きました。

食後ホームへ戻ると「WEST EXPRESS銀河」がいました!

ちょうど運転日であり、上り列車が発車する時間が近かったのです。

↑次に乗る415系がやってきました。

ついにJR西日本管内が終わって、JR九州管内へ入っていきます。

415系と「WEST EXPRESS銀河」の並びを撮ったら乗車です。

本当は「WEST EXPRESS銀河」の発車も撮りたかったですが、数分だけこちらの発車が先なので無理でした・・・

関門トンネルを潜って九州に入りまして門司駅です。

ここから鹿児島本線に乗り継いで鳥栖まで行きます。

乗り継いだ813系です。

813系といえば転換クロスシートでしたが、今はラッシュ対策もあってかロングシートに改造されています。

今日は乗車する列車がずっとクロスシートだったこともあって、ロングシートは辛いですねw

最後は815系に揺られて熊本県を目指します。

福岡にいた頃は18きっぷで熊本へ行くこともありましたが、こんな夜遅くに乗車するのは初めてでした。

降り立ったのは熊本駅の1つ手前の上熊本駅でした。

これは今宵の宿もネットカフェなのですが、熊本のネットカフェは辛島町など中心市街地の方にあって、JRの駅チカにある店舗が少なく、熊本駅まで行くより上熊本駅で降りたほうがネットカフェがあったのです。

2泊続けてのネットカフェはちょっと辛いものがありますが、この日は土曜日であり、土曜日のホテルは非常に高く、流石に予算オーバーということでネットカフェになりました。

更にいうと、当初はメインの「かわせみ・やませみ」にあわせて飛行機で熊本入りする計画もありましたが、LCCでも結構な値段していて、それだったらネットカフェ2泊分の費用を考えても18きっぷで熊本へ向かったほうが安かったのもあります。

もっと早い段階でホテルや飛行機の手配に動いていればまた違ったでしょうが、「あそぼーい!」の兼ね合いがあってそれができなかったんですよね。

詳しくは「あそぼーい!」に乗る4日目の記事で説明しようと思いますが、今回は「あそぼーい!」の平日運転を狙っていたものの、この運転日はあくまでもキハ185系の代走という位置づけであり、一度発表されてもあとで変更になる可能性があり、実際2月中の運転日は発表後に変更されていました。

なので、早めに飛行機やホテルを押さえてしまうと運転日が変更されて日程変更の必要が出た時に対応が難しいというのがあって、飛行機やホテルの手配が遅くなったのです。

といったところで2日目は以上となります。

3日目以降は別記事として追ってレポートしますので、公開までしばらくお待ち下さい。

あわせて読みたい関連記事

- 九州遠征2018(2日目・宮崎編)

- 北海道乗りつぶし旅2017(3日目)

- 36ぷらす3(赤の路)に乗車!

- 「花咲くあたみ満喫号」で行く熱海・箱根の旅(1日目)

- 小松の「ボンネット特急」と「巨大ダンプ」