4泊5日で実施した九州・中国遠征の3日目です。

なお、1日目、2日目をご覧になっていない方はそちらから先にご覧になることをお勧めします。

本日の行程

3日目となる今日は、昨晩宿泊した佐世保からスタートし、まずは佐世保線・大村線で彼杵駅へ向かい、そこからJR九州バス嬉野線に乗車します。

嬉野線のうち嬉野温泉バスセンター~彼杵駅間と、支線にあたる不動山線は2025年9月末をもって廃止されることが決まっており、これのさよなら乗車というわけですね。

行程としてはまず嬉野温泉バスセンターを少し過ぎて西九州新幹線の嬉野温泉駅まで行き、駅を見学後はバスで嬉野温泉バスセンターへ移動し、不動山線を1往復した後は、嬉野線で武雄温泉駅へ抜けて、最後は特急「リレーかもめ」で一気に博多へ移動してゴールです。

彼杵駅へ向かう

それでは早速本編スタートです。

行先表示は大きくてバスみたいです。

ちなみに、喜々津から浦上までは長与経由の旧線を通る列車です。

佐世保駅を出てしばらくすると「ジャパネットたかた」が見えます。

通信販売で有名な同社ですが、創業の地は佐世保であり、本社も佐世保にあります。

↑乗ってきた列車の発車シーンです。

実は2度目の訪問となる彼杵駅ですが、記事でのレポートはしていないと思いますので駅のご紹介もしていきます。

前回訪れたときというのは、今回と同じくJR九州バス嬉野線に乗車するのが目的で、武雄温泉から彼杵まで1往復したのですが、彼杵での折り返し時間が長く、その間の時間を使って大村線で川棚駅へ行き、帰りは東彼杵町営バスで戻ってきたと記憶しています。

あの頃は当然廃止なんて話はないですから、純粋に乗りバスしに来たのですが、大村線ではキハ66・67系やキハ200系が走っていた頃で、色々と変わっていますね。

ホームは相対式2面2線となっており、かつては長崎本線だった名残か有効長は長めになっていますね。

駅名標ですが、新しいデザインですね。

これは前回来たときからの変更点だと思います。

駅前には既にお目当てのJR九州バスが待機中でした。

親会社のJR九州のコーポレートカラーである赤を基調としたド派手な塗装なので目立ちますねw

JRバスの各社は国鉄バスの意匠を受け継いで白と青を貴重とした塗装を採用していることが多い中で、JR九州バスだけは異色の存在ですね。

名所案内にはJR九州バスによって結ばれている嬉野温泉が出ていますが、廃止後はこの看板はどうなるんですかね?

もっと直接的な乗換案内がありましたが、これも嬉野線廃止後は撤去かな?

それでは外へ出ます。

当駅は無人駅なので改札口というのは正しくないかもしれませんね。

なお、この活動の時点ではまだSUGOCAエリア外でしたが、10月9日をもってSUGOCAが導入されました。

この時点では先行してICカード用の簡易改札機が設置されていたものの、カバーが掛けられていました。

内部には券売機がありますが、近距離きっぷのみを扱う簡易型のみですね。

かつては窓口もあったようですが、シャッターが降りており営業していません。

乗り場案内ですが、駅舎側と向かい側というざっくりだけど、なんだかんだで分かりやすい案内ですねw

最後に駅舎ですが、実はこれは以前訪れた時に撮ったものです。

なんで今回撮影した画像を使わないかというと、撮り忘れていましたw

実を言うと、私と一緒に列車を降りた人の中に、明らかに乗りバスしに来たんだろうなぁという雰囲気の人がおり、早めにバス停に並んでおかないとマニア席確保に失敗すると判断し、駅舎の撮影は断念して到着後すぐにバス停に並んでいたのです。

といったところで彼杵駅のご紹介は以上とし、ここからはいよいよ嬉野線に乗車していきます。

JR九州バス嬉野線

ここからはいよいよ本題となる乗りバス編です。

まずは解説からですが、嬉野線はJR九州バスが運行するバス路線で、武雄市と東彼杵町の間を嬉野市を経由して結んでいます。

JRバスの前身である国鉄バス、更には鉄道省時代の省営バスとして開業した歴史があり、その開業は1942年のことでした。

ルートとしては佐世保線の武雄温泉駅と大村線の彼杵駅を短絡するルートとなり、鉄道だけで移動すると一旦早岐駅を経由する必要があり、45.8kmの道のりですが、嬉野線を経由すれば25.9kmとなり半分程度に短縮できます。

また、ルート上にある嬉野市は嬉野温泉があることで知られ、古くから名湯として人気を集めており、これの輸送も担ってきました。

なお、国鉄・JRバスの路線としては日本最西端を走る路線だったりもします。

西九州新幹線開業までは公共交通機関でのアクセスはバスに限られていた嬉野温泉への輸送を担うということで、武雄温泉駅~嬉野温泉間などは本数も多く、利用者も多かったようなのですが、彼杵駅~嬉野温泉間については長崎市方面からの利用者が新幹線に流れた影響もあってか利用者が少なく、ローカル輸送についても県境を挟むこともあってか需要が少なくこの区間の運行本数は少ないという状態がありました。

そんな中、JR九州バスは2025年9月末をもって嬉野線の嬉野温泉~彼杵駅間を廃止するという発表が出たのでした。

これにより武雄市と東彼杵町を短絡するという役割は失われることになり、長崎県からJRバスが消滅するということになりました。

この代替としては東彼杵町が従来から運行していたデマンド交通「どこっ茶バス」が嬉野市への移動にも使えるようになることで代替されるそうですが、この手のデマンド交通にありがちなこととして、利用には事前登録が必須のようです。

住民でなくても利用できるということで、旅行者でも利用できなくはないですが、登録の手間とかを考えると路線バスよりは利用のハードルが上がりますね。

それではレポートに戻りましょう。

バスはまだ待機中ですが、彼杵行きの表示を出したままにしてくれていますね。

クジラのイラストが付いているのも印象的ですが、これは東彼杵町ではかつて捕鯨が盛んだったという理由のようです。

バス停です。

何やら数字が書いてありますが、JR九州バスでは車体にデザイン要素として数字を書くということをしているので、バス停の数字もそういう意味かもしれません。

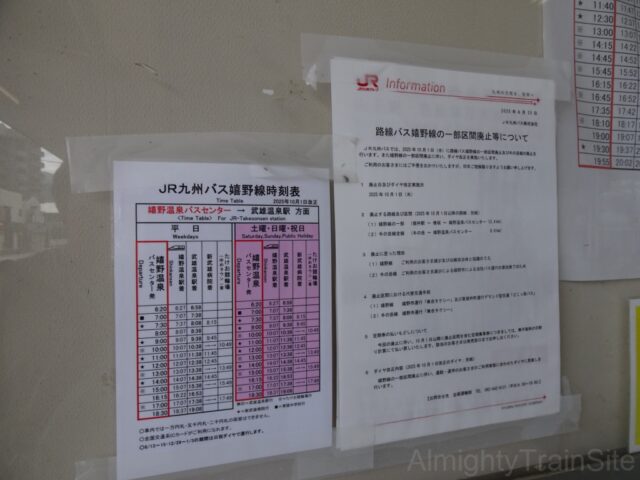

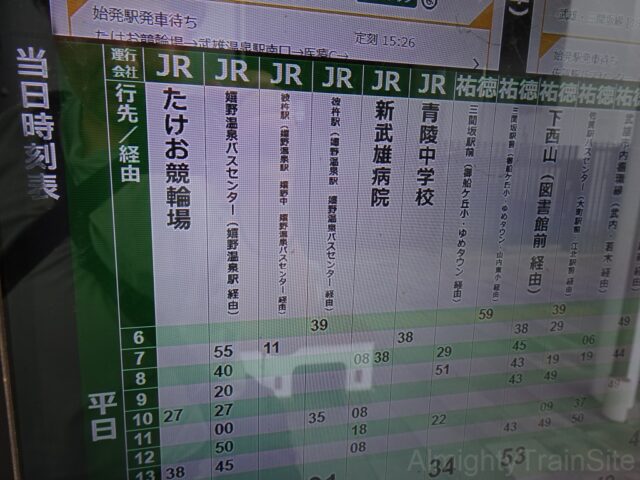

時刻表です。

基本的には武雄温泉駅か”たけお競輪場”まで直通運転される運行形態ですが、昼間の1本だけは嬉野温泉バスセンター止まりとなっているようですね。

そこにやってきたマイクロバスは東彼杵町営バスです。

流石に車両は変わっているでしょうが、以前乗ったときもマイクロバスで運行されていました。

幕だけアップで

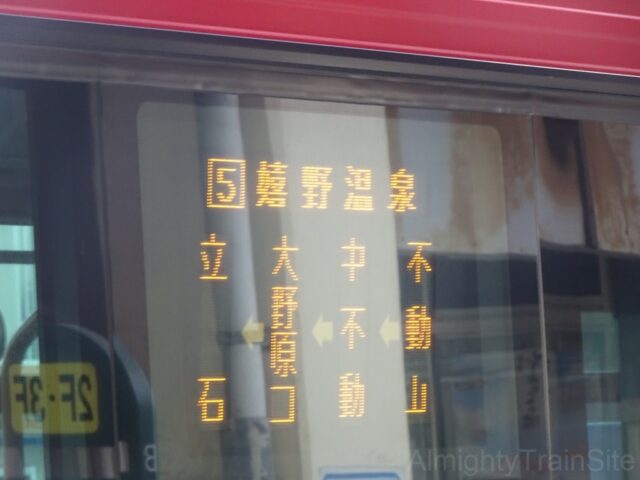

このバスは”たけお競輪場”まで行く便ですが、嬉野温泉駅を一番大きく案内しており、新幹線のイラストも添えられていますね。

でも、彼杵駅から西九州新幹線に乗り継ぐのが有用になるケースってあるんでしょうかねw

長崎方面だったらそのまま大村線に乗れば移動できますし、博多方面としても新幹線に乗ったところで結局は武雄温泉駅で乗り換えがありますから、そのままバスで武雄温泉駅まで行ってしまったほうが便利でしょう。

そして、時間になりバスがバス停にやって来るのですが、ここで驚きの事実が判明!

それはマニア席にはロープが張られていて座れないようになっていたのです。

コロナ禍の頃は運転士への感染防止の観点からこのような対応をしているバス事業者は多かったですが、まさか今でもやっているところがあるなんて・・・

それに、JR九州バス全体でこのような対応をしているとしたら今日は前面展望は出来ないことが確定してしまいます・・・

↑とはいえ、うだうだ言っていても仕方ないので、側面の車窓をどうぞ

キャプチャも貼っていくとしましょう。

早速出てきたのは道の駅「彼杵の荘」でした。

この名前は駅の看板で見かけましたが、ここのことだったようですね。

元々公園があった場所に休憩施設などを整備して道の駅として登録したパターンでしょうか。

こちらが長崎自動車道です。

長崎方面への主要道路ですが、西九州新幹線に近いルートで建設されているんですよね。

鉄道では最初は現在の佐世保線と大村線となる武雄・早岐・大村経由で諫早へ向かうルートが初代長崎本線であり、続いて現在の長崎本線である肥前鹿島・多良経由のルートが作られ、新幹線は嬉野経由のルートとなるなど、世代ごとに異なるルートなのが面白いですね。

西九州新幹線の姿もちらりと見えたあたりで、俵坂峠と呼ばれる峠を越え、東彼杵町から嬉野市へ、つまりは長崎県から佐賀県へ入っていきます。

この俵坂峠は標高190mほどと特別高い峠ではないですが、古くからの長崎街道の道筋であることもあって、歴史の道としての側面もあるようです。

現在はここを西九州新幹線や長崎自動車道といった長崎県への主要交通路が通っていますが、律儀に峠越えをするのは国道だけで、高速道路も新幹線もトンネルで一気に越えてしまいます。

バス停としても「俵坂」というバス停があったかと思えば、峠を越えてすぐに「関所跡」というバス停もあったりして、歴史を感じさせます。

お茶屋さんがありました。

ここは既に嬉野市となっているため、彼杵茶ではなくて嬉野茶ということになりますが、嬉野茶もまた有名ですよね。

峠を挟んで隣同士ですし、気候も似通っているため、どちらも茶処なんですかね。

この古風な装いの建物ですが、「茶楽里」という名前なんだそうです。

ちょうど大野原入口バス停に併設されており、ちょっとした観光スポットとなっているようですね。

ここも廃止予定のバス停ですが、バス停がなくなってもこの建物は残りそうですし、かつてJR九州バスが走っていたというモニュメント的な存在にもなりそうですね。

嬉野市の市街地に入ってきました。

温泉地としても知られる土地だけあって、タクシー会社の名前が「温泉タクシー」なのが面白いです。

嬉野温泉バスセンターに到着です。

このあとは不動山線に乗り継ぐのですが、ここが始発の不動山線に乗り換えるならばここで降りるのが合理的です。

しかし、今回は一旦通り過ぎて嬉野温泉駅へ向かいます。

それは彼杵駅発着のバスと不動山線は似たような時間帯に走るダイヤであるため、昼頃の彼杵駅発のバスに乗ると不動山線に間に合わず、かといって午前のバスだと嬉野温泉で暇になってしまうということで、時間潰しのために一度嬉野温泉駅へ向かうわけです。

郊外に出てきましたね。

あの旅館のような建物ですが、実は病院のようです。

温泉街の雰囲気に合わせてあの見た目なんでしょうか。

そして、嬉野温泉駅に到着です。

ここで私は降りますが、バスは引き続きたけお競輪場まで運行します。

乗ってきたバスです。

嬉野温泉駅に到着したことで、行先表示からは嬉野温泉駅の表示は消え、変わりに武雄温泉駅の案内が出ていますが、新幹線のイラストは健在でした。

武雄温泉駅にも新幹線は乗り入れているので嘘ではないですが、嬉野から武雄へ行ってから新幹線に乗るなんてさすがに不合理ですよねw

嬉野温泉駅に停車しない新幹線もあるため、時間帯によっては武雄温泉駅へ行ってから乗り換えた方が早く移動できるパターンもあるのかもしれませんが、費用面を考えると不経済な移動であることに変わりはありませんw

後ろ姿を追いかけて

このように車体に数字を書いているのがJR九州バスの特色なんですよね。

他社でもいわゆる「社番」として車両管理の便宜上つけた番号を表記している例はありますが、あくまで関係者に分かればよいものですからさりげなく小さい文字で書いてあるのが普通なところ、JR九州バスではこのように目立つように大きく書いてあります。

そして、この数字は「社番」ではなくて単なるデザインというのは既述のとおりです。

デザイナーが見た目の良い数字2桁を選び、それを車体に書いているそうですが、JR九州バス全体で2桁の、それも見栄えの良い組み合わせの数字だけを用いているわけですから、重複する番号もあったり、連番ではなかったりと、管理上の意味はないようです。

JR九州といえば、車両のデザインに力を入れている鉄道事業者ですが、バスにおいてもデザイン重視なのは同じようですね。

バス停ですが、時刻表部分は液晶ディスプレイとなっていました。

これならダイヤ改正の反映も楽ですし、直近の時間帯の部分が拡大表示されるなど、利用者にも利便性が高いものとなっていますね。

バスの路線図がありました。

おのようにJR九州バスと祐徳バスが当駅に立ち寄ることでアクセスを担っています。

祐徳バスについては鹿島方面へ抜けられるのですが、鹿島から長崎への移動では、バスで嬉野温泉駅に出て新幹線に乗るのと、長崎本線の普通列車で長崎へ行くの、どっちが早いんでしょうね。

気になって調べてみたところ、所要時間だけ考えればバスで30分、新幹線で23分なので53分に大して、長崎本線の普通列車だと1時間55分と、新幹線の圧勝でした。

嬉野温泉駅での乗り換え時間を考えても1時間ちょっとくらいでしょうし、新幹線チート過ぎwという結論でした。

また、佐賀・長崎県境区間の長崎本線の普通列車は本数が少なく、数時間も運行がない時間帯もあるので、そういう時間帯に移動した場合は新幹線経由の優位性は更に高まることでしょう。

それでは、ここからは嬉野温泉駅を見学していきます。

時間もあるので入場券を買って構内も見ていこうと思います。

嬉野温泉駅

ここからは駅取材パートですね。

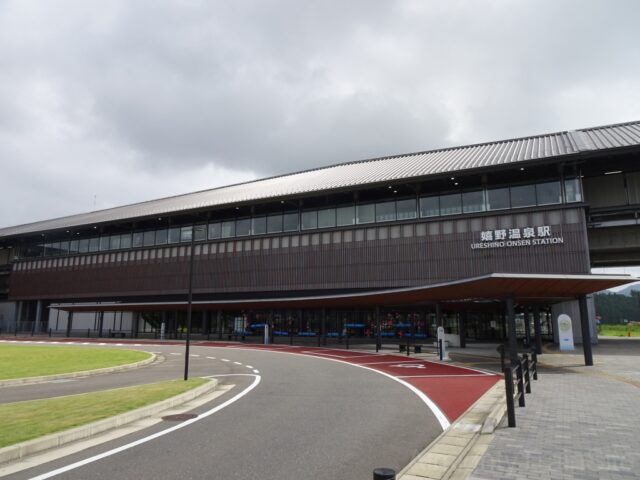

嬉野温泉駅についてですが、西九州新幹線の開業に伴って設置された駅であり、在来線の乗り入れはない新幹線単独の駅となっています。

今のところ嬉野市唯一の鉄道駅となっており、温泉街へはバス連絡となっています。

なお、かつては肥前電気鉄道という鉄道が嬉野を走っており、塩田からは祐徳軌道に乗り換えて肥前鹿島や武雄へ行けたようです。

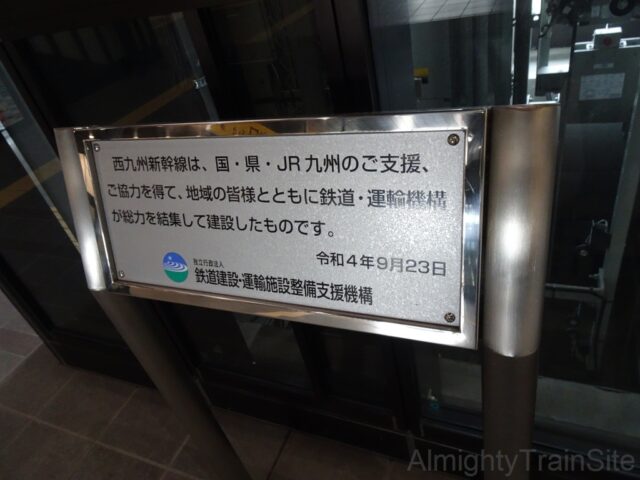

いずれも1931年に廃止されてしまい、以来嬉野市の範囲内には鉄道がない状態が続いていましたが、2022年に西九州新幹線が開業したことで、91年ぶりに市内を通る鉄道が復活したというレアケースになりました。

ちなみに、祐徳軌道についてはその後バス事業のみを存続させており、現在の祐徳自動車ということになります。

西九州新幹線については2022年の開業直後に乗りに来ているんですが、嬉野温泉駅については通過したのみで下車はしていませんでしたので、今回はちょうどいい機会でした。

特に当駅は新幹線単独駅ということもあって、余計に利用する機会が限られますしね。

金魚(?)のオブジェが飾られていました。

嬉野の名産なんでしょうか?

先程も触れた旅館っぽい病院です。

「嬉野医療センター」という名前のようで、新幹線の開業に合わせて現在地に移転してきたようです。

また、路線バスも目の前まで乗り付けるなど、地元の方にとってもアクセスが便利になっています。

大病院だと遠方から受診するケースもあるでしょうし、新幹線駅の近くというのは便利でしょうね。

駅舎です。

温泉地ということで、和風旅館っぽいデザインですね。

それでは中へ入りますが、「温泉口」というそのまんまな名前でしたw

なお、駅から温泉街へは1.5kmほど離れているので、温泉口というのは温泉街へ行けるバスのバス停がある方という意味あいになると思います。

足湯ならぬ手湯のようですが、最近流行りの地名オブジェが添えられています。

顔出しパネルがありました。

JR九州では昔から「駅長おすすめ」というフレーズで温泉地や観光地をPRしてきましたが、それを踏襲したデザインなのでしょうか。

よくあるモザイクアートかと思ったら1つ1つは折り紙なんですね。

新幹線の改札口です。

単独駅ということもあってか、新幹線発着の前後以外は閑散としていますね。

券売機です。

台数は少ないですが、指定席券売機となっていて特急券も買えます。

まあ、新幹線駅なんだからあって当然とも言えますがw

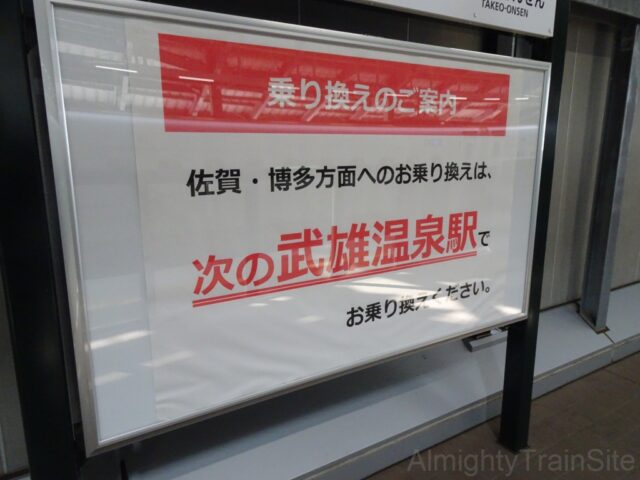

武雄温泉駅での乗り換えの案内がありました。

両数によって各号車の乗車位置が変わることを説明したいようですが、「続きはWEBで」方式なんですねw

入場しましてコンコースです。

いろいろな展示物がありますね。

展示物だけでかなりスペースをとっている印象ですが、そんなに混まないってことでしょうかw

これも折り紙でした。

だいぶデフォルメされていますが新幹線の形に折ってあるようですね。

ホームへ来ました。

相対式2面2線という、整備新幹線の途中駅ではよくある構造ですね。

駅名標です。

JR九州の駅としては初めて嬉野市に設置された駅ということもあって、駅名標で嬉野市の地名を見られるのはここだけですね。

下にはこんな張り紙がありました。

博多方面へ乗り換えとなるのは隣の武雄温泉駅ですが、温泉と付く駅が連続するのでたまに間違えてここで降りてしまう人がいるんでしょうか。

普通のベンチもありますが、クッションや荷物置き場もあって豪華な仕様です。

財産標を発見!

なんとなく国鉄時代の遺物というイメージがありますが、最近作られたものでも付いているんですね。

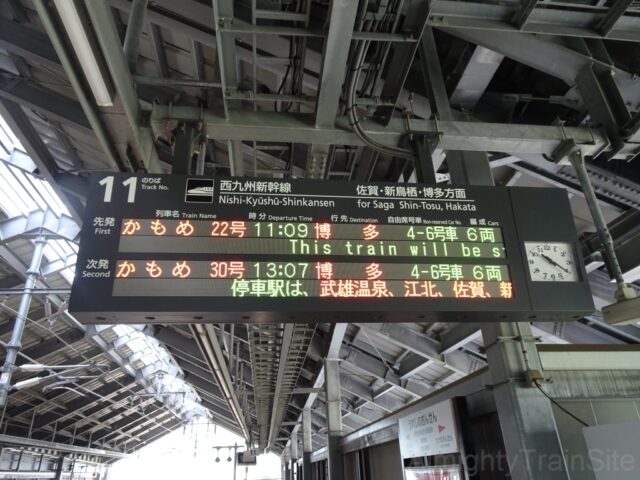

発車標です。

さも新幹線だけで博多まで行けるような感じで書いていますが、実際は武雄温泉駅で特急に乗り換える必要があります。

JR九州では九州新幹線(鹿児島ルート)の部分開業時にも実際には新八代駅での乗り換えが必要だったにも関わらず、下りの「リレーつばめ」では鹿児島中央行き、上りの新幹線「つばめ」では博多行きと案内していたのでそれを踏襲した形ですね。

一方の北陸新幹線では敦賀で大阪や名古屋への特急に乗り継げるもののそれは考慮せずに敦賀行きと案内しているのとは対照的です。

まあ、西九州新幹線は乗り換えとは言え対面乗り換えですし、乗り換え時間も数分となるようなダイヤが組まれているのに対して、北陸新幹線では上下移動を伴う乗り換えである上、乗り換え時間も一定せず待ち時間が長いケースもあるなど、これでさも大阪や名古屋へ直通みたいに案内したら今以上の批判が殺到しそうですがw

そこへ新幹線がやってきました。

車種は東海道・山陽新幹線でも走っているN700Sですが、デザインはオリジナルのものとなっています。

↑最後に通過する新幹線を撮ったら外へ出ます。

あとはまだ見ていない反対口に出てきました。

こちらは「塩田川口」と呼ばれ、実際に塩田川が流れています。

立派なロータリーも整備されていますが、路線バスは温泉口の方だけであり、こちらは送迎マイカーやタクシー向けの設備と言えそうです。

なお、周囲はまだまだ開発途上のようですw

これを執筆している2025年10月現在ではGoogleマップで航空写真を見ると、建設途中のこのあたりの風景が見られますが、本当に何も無い一角に駅や関連施設を作ったようですから、発展はこれからということでしょうか。

駐車場の案内のようですが、ピクトグラムだけで文字情報はないというw

下の方に細かく書いてある文字は駐車場利用の注意事項とかです。

周辺案内図がありました。

先程ご紹介した病院の他に、道の駅や観光案内所も作られ、新幹線とともにこれらが一気に姿を表したと思うと、市内唯一の駅が出来るインパクトってすごいんだなと思いました。

それではバスに乗って嬉野温泉バスセンターへ引き返します。

この写真はスマホで撮ったのですが、AIで色々補正された結果か、ちょっと歪んでいますね。

AIもうまく使えば写真をより美しくしてくれますが、このようにうまく行かないこともありますw

嬉野温泉バスセンターにて

いよいよ不動山線に乗るかと思えば、もう少しお待ち下さい。

実は嬉野温泉バスセンターへ戻ってからも少し待ち時間があるので、その間にバスセンターを見学しつつ、昼食も食べたいと思います。

というわけで嬉野温泉バスセンターに到着です。

降車は路上に面したバス停で行うようですね。

バス停の看板です。

温泉地だけに温泉マークも添えられています。

ぐるりと裏手へ回りまして、こちらは乗車ホームとなっているようです。

構内を横断する歩道橋があったりして、鉄道駅っぽさもありますね。

実は国鉄バスではバス停のうち主要なものを「自動車駅」と称しており、ここも国鉄時代には「嬉野温泉駅」と呼ばれていました。

国鉄時代の国鉄バスの路線というのは自動車線と呼ばれ、運賃制度上は鉄道と同等に扱われ、鉄道線と通しで乗車券が買えたりもしたようですね。

JR発足後、JR九州→JR九州バスに引き継がれてからは「嬉野温泉バスセンター」と呼ばれるようになりますが、国鉄時代を知っている年代の人だと未だにここを指して「嬉野温泉駅」と呼ぶ人もいそうですし、そうなると新幹線駅かここかで紛らわしいことになりますよね。

乗り場ごとに番号がついているのも駅っぽいです。

この2F・3Fの乗り場はJR九州バスが使用しており、方面に関係なく同じ乗り場のようですね。

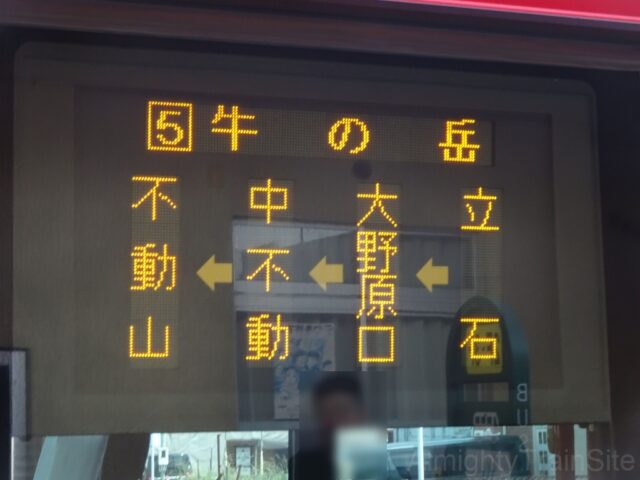

乗り場案内です。

彼杵駅行きも牛の岳行きも廃止されるので、武雄温泉駅行きだけが残ることになります。

路線図がありました。

こうしてみると一気に路線の半分が消滅することになりますね・・・

窓口もあります。

バスの乗車券を発売しているようですが、今はICカードで乗れるバスも増えているので、乗車券を買う機会は少ないかもしれません。

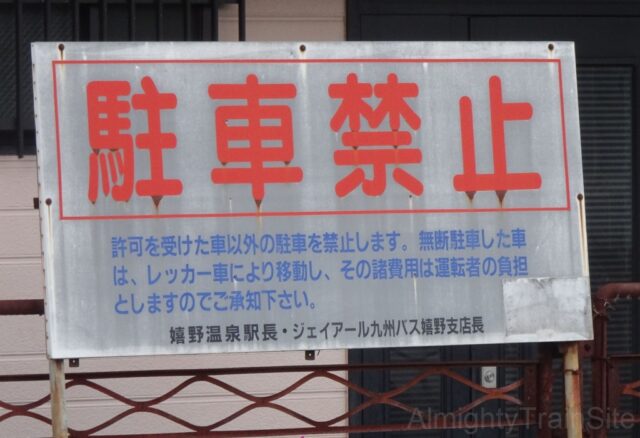

何気なく見かけた駐車禁止の看板ですが、下の方に注目すると「嬉野温泉駅長」の名前がありますね。

何気なく見かけた駐車禁止の看板ですが、下の方に注目すると「嬉野温泉駅長」の名前がありますね。

つまりは、JR九州バスになってからも社内的には嬉野温泉駅が正式名称のままなんでしょうか。

あと、関係者用の駐車スペースにも「駅公用車」と書いてありました。

そこへ高速バスもやってきました。

実は福岡~長崎間を結ぶ高速バス「九州号」のうち、1日5往復がここへ乗り入れています。

なので、福岡市へも長崎市へもダイレクトアクセスできることになりますね。

その他に、嬉野温泉バスセンターへは来ないものの、嬉野インターには停車するバスも存在し、嬉野インターまで移動すれば利用できる本数が増えます。

後ろ姿を追いかけて

ところで、この「九州号」ですが、運行会社は「九州急行バス」という会社です。

運行している路線はこの「九州号」だけであり、そもそもがこの「九州号」を運行するために設立された会社だったりします。

わざわざ路線新設のために新会社を立ち上げなくても・・・とも思われるでしょうが、このような形態はかつて全国的に見られました。

理由としては高速バスとなると1つのバス会社の事業エリアで完結することは稀で、大抵は複数のバス会社の事業エリアを跨いで運行することになるのですが、かつてはバス事業は地域ごとに免許を受けて行う制度になっており、他社の事業エリアへ乗り入れるというのは難しいという事情があり、当時の運輸省の方針もあって、高速バスの黎明期にはそういった路線を運行する際には関連するバス会社で出資しあって新会社を設立し、その新会社が独占して高速バスを運行するような形態が見られました。

しかし、1980年代になると複数のバス会社が同じ路線を共同で運行する方式が認められるようになり、以後は現在でも多く見られる共同運行方式を取ることが多くなり、こういった特定の路線のためだけの会社というのは数を減らしていきました。

現在でも残っているのはこの九州急行バスの他には、東日本急行や岩手急行バスなど数えるほどで、東武系列となっている東北急行バスもありますが、こちらは東武グループの長距離バス部門を分社化したといった位置づけになっているため、当初の経営体制とは変わっています。

といった高速バスの歴史を紹介したわけですが、九州急行バスは運行するのが1路線だけでありながら維持できていることを考えるとよほど「九州号」がドル箱なのか、出資会社の援助があってこそなのかは分かりませんが、珍しい存在です。

こちらがバスセンターの全景です。

JR九州バスの他に祐徳バス、西肥バス、そして高速バスだけですが九州急行バスが乗り入れており鹿島や佐世保へも路線が出ているなど、バスセンターを名乗るのに相応しい交通結節点となっています。

まだ時間があるので周囲をぶらつきました。

温泉地らしく「湯けむり広場」なる場所があるようですね。

肝心の湯けむりですが、お湯がないというw

暑い時期だったのであえて張っていなかったんでしょうかね。

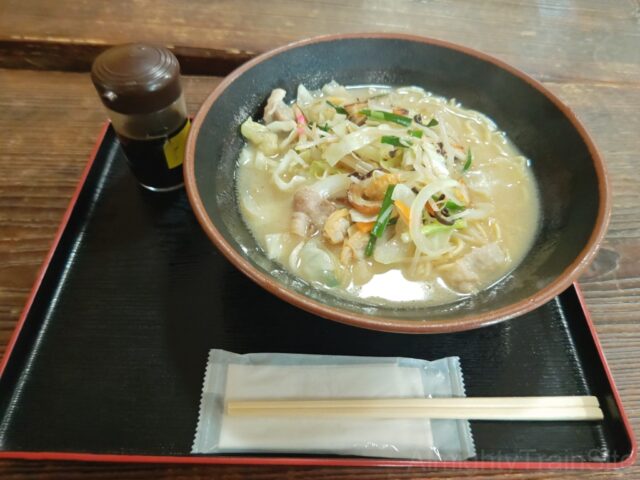

ここでお昼ご飯です。

近くの入浴施設に食堂が併設されており、そこでちゃんぽんを頂きました。

ちゃんぽんというと長崎県のイメージが強いですが、佐賀県でもちゃんぽんはよく食べられているようです。

せっかく入浴施設に行ったので、そのままひとっ風呂とも思いましたが、そこまでは時間がないので食事だけで帰ることにしまして、いよいよ不動山線に乗っていきます。

JR九州バス不動山線

ここから乗車する不動山線ですが、まずは解説からとしましょう。

不動山線は嬉野線の支線にあたる路線であり、嬉野温泉バスセンターと牛の岳の間を結んでいます。

終点の牛の岳は県道106号の途中にある小さな集落であり、完全なローカル路線なんですが、かつてはJRバスの路線にはこういうローカルな支線が多くあったようですね。

その大半は平成あたりまでに廃止されているようですが、不動山線については令和の時代まで生き残っただけでもすごいことだと思います。

というわけで乗り場へやってきたのですが、先に彼杵行きが出るようなのでこれも撮っておきましょう。

ところで、マニア席を見ると普通に開放されているようなので、最初に乗ったバスでマニア席が使えなかったのは座席の不具合などの事情があったのかもしれませんね。

そして、不動山線がやってきましたが、実はこれは彼杵駅から乗ってきたバスと同じ車両です。

つまり、マニア席は座れないということw

不動山線区間も前面展望が出来ないことが確定してしまいましたが、以前に嬉野線に乗った際には不動山線には乗らなかったのでさよなら乗車としてしっかり楽しんでいきましょう。

↑せめて側面の車窓をどうぞ

車内にはマニア風の方が1名いる以外は地元の方が数名という感じで発車時間となりました。

キャプチャも貼っていくとしましょう。

すぐに市街地は途切れてのどかな景色となります。

そして、20分ほどの乗車で終点の牛の岳に到着です。

終点まで乗ったのは私のほかはマニア風の方1名であり、終点まで乗る人はマニア以外には稀なようですね。

折り返しが3分しかなく慌ただしいですが、ざっくりと牛の岳バス停を見ていきましょう。

時刻表です。

平日は朝と夕方にまとまって運行があるところを見ると、僅かながらでも通勤や通学で使っている人もいたんでしょうか?

休日ダイヤでは朝と夕の1本ずつしかなく遠方からでの乗りに来やすい昼間には走らないのがネックですね。

まあ、記事公開の時点では既に廃止されているので、役に立たない情報ではありますがw

道路脇のスペースが転回場となっているようですね。

ちなみに、折り返すときは一度では曲がりきれないため、切り替えしながら行うようです。

その光景は見たいですが、このバスに乗って帰らないと夕方までここで待ちぼうけになってしまうんですよねw

それにしても、カーブの途中にあるので見通しが悪そうですよね。

もっとも、交通量はかなり少ないようですから、一般車とかち合うこと自体珍しいのかもしれません。

ちなみに、道路自体はまだ続いています。

県境を越えて長崎県川棚町に抜けられるのですが、長崎県側の山間部は林道レベルの道路であるらしく、とてもバスを運行できるような道路ではないようです。

でも、牛の岳という一見すると半端なところが終点なのは、将来的にこの道路がバスが通れるレベルまで整備されることを見越して、将来的に川棚方面への支線を開設したいという意図もあって牛の岳までの支線を開設したという可能性もありそうですね。

↑復路も車窓を撮りました。

このアングルでは分かりづらいですが、工事で交互通行になっていました。

途中で1組の地元と思われる親子が乗り込んできて終点の嬉野温泉バスセンターに到着です。

そして、終点の嬉野温泉バスセンターに到着しました。

これにて今日の目的は達成ですが、宿泊地である博多までの移動が残っています。

博多へ移動する

ここからは移動パートです。

博多へ移動する手段としては、先程もご紹介した高速バス「九州号」を使う手もありますが、今回はJR九州バスで武雄温泉駅へ出てから、特急「リレーかもめ」で博多を目指すことにしました。

ちょうどネットきっぷで安く買えたというのもありますが、武雄温泉駅については新幹線開業後の駅周辺を見ていなかったと言うのもありました。

前回は乗り換え時間ギリギリまで構内で撮影していたため、外へ出る時間がなくなってしまったんですよねw

その途中で見えた西九州新幹線の高架ですが、実はこの地点では西九州自動車道とも交差しており、国道・高速道路・新幹線が1箇所に集まり交差するという名所となっており、「西九州クロス川登」という愛称があるようです。

何か建物を作っているようですね

新幹線開業から3年が経つわけですが、これも新幹線の開業を受けて作られるんでしょうか。

そして駅舎です。

嬉野温泉駅と似ている気もしますが、同じ温泉地だからでしょうか。

新幹線の顔出しパネルですが、なんで「ぽぽちゃん」と思ったら武雄市の子育て環境PR大使になっているんだとか。

北口へも出てきました。

こちらは在来線側であり、新幹線開業前から変わっていないようですね。

駅前には県道が横切っています。

こちら側のバス停は県道上にあるようですね。

こちらは在来線の乗り場です。

しかし、注意が必要なのは、特急列車については在来線乗り場に発着する場合と新幹線乗り場に発着する場合があるということです。

これは西九州新幹線に接続する列車は新幹線乗り場に、そうでない列車は在来線乗り場に発着するためです。

今回乗車する「リレーかもめ」は列車名の通り、新幹線接続列車ですから新幹線乗り場に発着します。

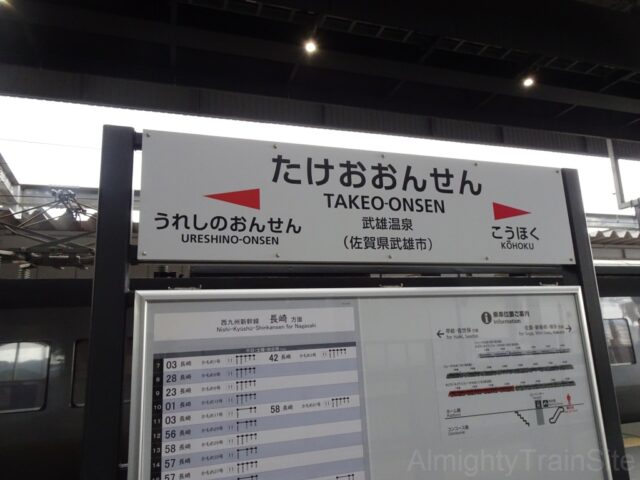

ホームへ出まして駅名標です。

新幹線と特急を1本の路線のようにまとめていて、江北駅と嬉野温泉駅が併記されていますね。

なお、構内については以前に撮影済みだったこともあって、今回はあまり撮りませんでした。

そして待っていたのはこちら!

「リレーかもめ」ですが、787系ですね。

前回乗った時は885系でしたので、ちょうど乗り比べみたいになりました。

行先表示を撮っておきましょう。

787系もリニューアルされて、LED式の行先表示器になりましたね。

↑そして、接続する西九州新幹線「かもめ」がやってきました。

↑車窓を撮ってみました。

上りの「リレーかもめ」は前回も乗りましたが、前回は日没後の乗車だったので車窓は撮れなかったんですよね。

博多駅手前ですが、ちょっとしたネタがあります。

それは併用軌道!

といっても本当の併用軌道ではなくて、「博多駅空中都市プロジェクト」という工事に伴い、工事車両が線路を横断できるようにこのようなことになっているんだそうです。

しかし、「博多駅空中都市プロジェクト」の中止が発表されたので、遠からず撤去されそうですね。

これにて活動終了!

と見せかけてもう少し続きます。

おまけ

ここからはおまけ編です。

博多についたのは16時台だったのですが、さすがにこのままホテルでゆっくりというのももったいない気がして、もう1つ軽く活動をすることにしました。

↑発車シーンをどうぞ

↑305系も来ました。

そして・・・

↑こちらがお目当てです。

この車両は4000系という福岡市地下鉄の最新鋭車両であり、昨年に登場したばかりです。

余った時間で4000系に乗ってみようというのがおまけの中身ですね。

今回は1日乗車券を買って、福岡空港~姪浜間で1往復乗ろうと思います。

こちらは福岡空港駅での折り返しの間、車内が空いているタイミングで撮ったものですが、車椅子・ベビーカースペースはこのような座席配置になっているんですね。

車いす利用者の介助者やベビーカーを持った保護者が座りやすい配置ということなんでしょう。

また、背の低い子供でも車窓を楽しみやすいように、大型の窓ガラスとなっているそうです。

このように変わった配置もありますが、こちらは荷物置き場のようです。

福岡空港へのアクセス鉄道でもありますからこれは旅行者にも嬉しいですね。

姪浜に到着しました。

4000系同士の並びが見られましたね。

向かいのホームからも撮りました。

先頭部が角張ってて、スパッと切り落としたような断面となっているのが特徴ですが、全く丸みがないのは103系など古い時代の車両っぽさもあります。

↑そこへ古参の1000N系がやってきました。

↑筑前前原方面からやってきた1000N系を見送ります。

あとは再び4000系に乗り込んで博多へ戻ります。

↑最後に発車シーンを追って、今度こそ活動終了です。

乗車して思ったのは走行音の静かさですね。

音鉄としてはちょっと物足りなさも感じるほどの静かさでした。

動画でも車外視点ではありますが、モーター音が聞けると思いますので、ぜひ再生して確認してみて下さい。

少し技術的な話になるものの、この理由を解説しますと、理由は2つありまして、1つは搭載するモーターです。

4000系では同期式リラクタンスモーターというものを採用しているのですが、これは営業用の鉄道車両では世界初の採用例なんだとか。

同期式リラクタンスモーターの詳細を解説するとそれだけで長くなってしまうので割愛しますが、世界初の技術が福岡で採用されるなんて、福岡出身として誇らしいです。

もう1つの理由としては台車に秘密があり、4000系では操舵台車というものを搭載しています。

鉄道では台車が軸を中心に回転することでカーブ通過時のレールとのズレ(アタック角)を吸収していますが、台車自体もある程度の長さがありますから、台車に2つある車輪同士では、僅かながらもアタック角が生じています。

そのため、カーブを通過する際にはレールとの摩擦が生じ、騒音を発生させることになるのですが、操舵台車では片側の車輪の向きを自動車のステアリングのように変えることでアタック角を0とすることができ、カーブ通過時の騒音が抑えられるわけですね。

4000系についてはもっと書きたいこともありますが、それは聞ける車両辞典にページを追加したときのお楽しみということでw

博多へ戻ったら夕飯です。

博多名物の水炊きとモツ鍋を同時に食べられる「博多もつ炊き鍋」を頂きました。

5分ほど待つと食べ頃です。

鶏肉とモツが一緒に食べられるのはいいですね。

おかずも選べるんですが、ゴマサバを選びました。

更に嬉しいのは明太子と高菜が食べ放題だということです。

博多デイトスの中にある喜水丸というお店なので、博多を訪れた際は是非!

といった感じで福岡グルメを堪能し、3日目の夜は更けていきました。

3日目は以上となり、4日目以降は別記事として追ってレポートしますので、公開までしばらくお待ち下さい。