少し更新間隔が開いてしまいましたが、SimuTrans OTRPで関東+αを再現プロジェクトの第30回です。

前回は神奈川県のうち、今までに開発していなかった範囲と、静岡県の大井川より東側を完全制覇するという内容でしたが、今回はその続きということで、静岡県内の残りを完全制覇するわけですが、そうなると浜松市北部の旧天竜市の範囲も再現することになるのですが、このあたりって飯田線が通過するエリアなんですよね。

ただ、静岡県内の区間だけを再現するというのはかなり中途半端ですし、実を言うと愛知県のうち東栄町と豊根村の全部と、設楽町と新城市の一部が開発エリア内になり、飯田線でいうと本長篠駅あたりまでが範囲となります。

更に、ここまで来ると欲が出てくるもので、せっかくなら飯田線を一気につなげてしまおうということになり、辰野まで一気に開業させ、更にこれと接続させるため今までは開業していなかった中央本線の旧線も再現しました。

なので、今回の開発内容は静岡県完全制覇+愛知県のうちエリア内に入る範囲+飯田線&中央本線旧線という感じですね。

今回の開発範囲

鉄道・・・飯田線(全線)、中央本線(岡谷~辰野~塩尻)

高速道路など・・・新東名高速道路(浜松いなさJCT~新城IC)、三遠南信自動車道(浜松いなさJCT~蓬莱峡IC、東栄IC~佐久間川合IC)

といった感じで、鉄道は飯田線、道路は三遠南信自動車道が中心ですが、元々主要都市もない山間部がほとんどの開発だったので、開発した範囲の割に鉄道や高速道路は少ないです。

ほとんどが県道ですが、それも峠道ばっかりだったので再現が大変でしたw

なにせ、平坦な道路だったら2次元的な情報だけ考慮すればいいですが、峠道となると3次元的な情報を考えなければならず、地形図を見たり、要所要所の標高を調べてそこのピンを設置したりとやることが増えるんですよねw

ネットから地形データを読み込んでSimuTransのマップデータに落とし込むツールとか出来たら便利そうですねw

それと、三遠南信自動車道についてですが、この道路は新東名高速道路の浜松いなさJCTと中央自動車道の飯田山本JCTの間を結ぶ道路ですが、整備はまだまだ途上であり、細切れの整備となっており、開発区間が2区間に分かれているのもその間が未開通なためです。

スクショ

それではスクショとともに開発したマップをご覧いただきましょう。

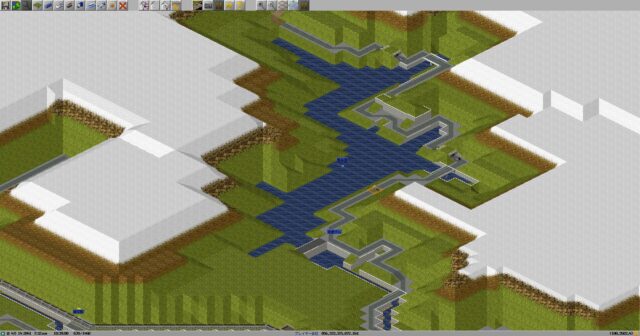

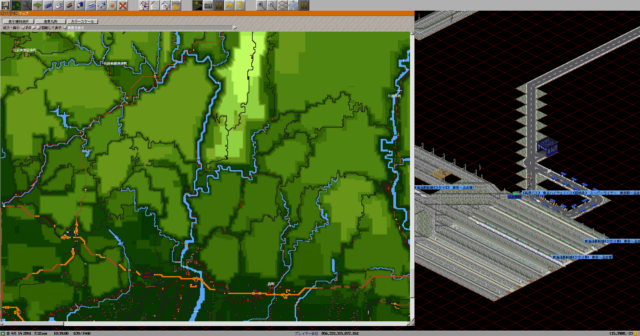

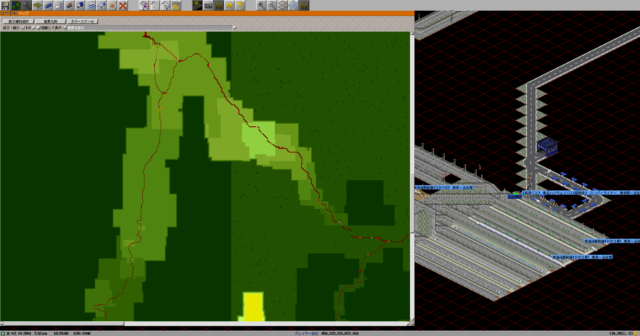

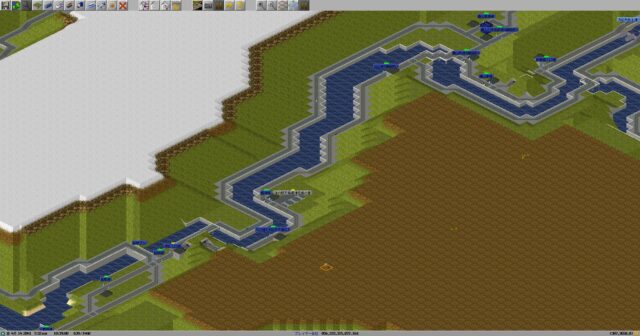

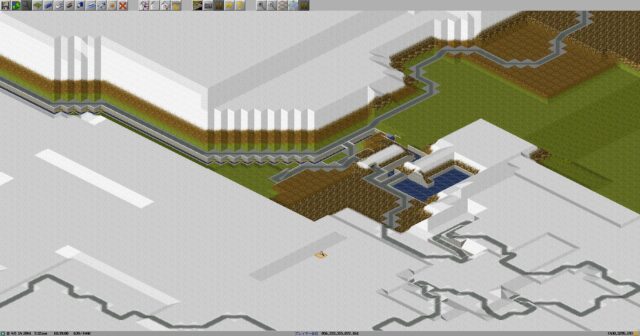

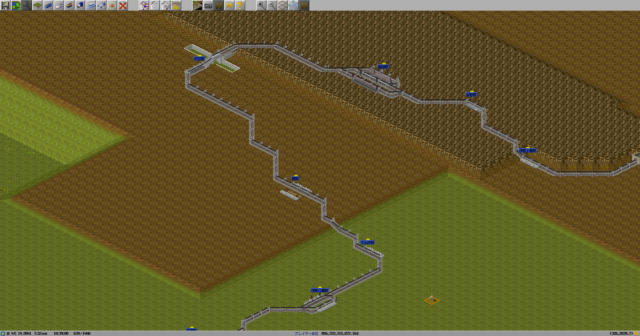

まずはマップ表示です。

無数の峠道が縦横に入り組んでいますが、ほとんどがバス路線も走っておらず、広域交通にもかかわらない道路ということで、徐々にモチベーションが削られていくこともありましたが、一通り完成するとよりその地域を深く再現できたような気がして結果的には楽しかったですね。

中でも天竜川がより上流まで伸びたのが大きいですね。

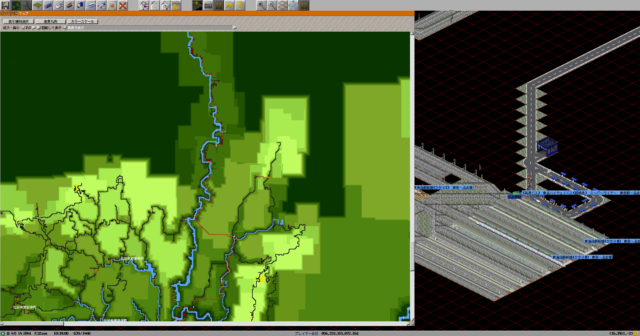

このあたりが静岡県・愛知県の県境で、道路が途切れている先は長野県です。

なお、天竜川は飯田線に沿って流れる部分だけは再現したため、長野県内にも少しだけ入り込んでいます。

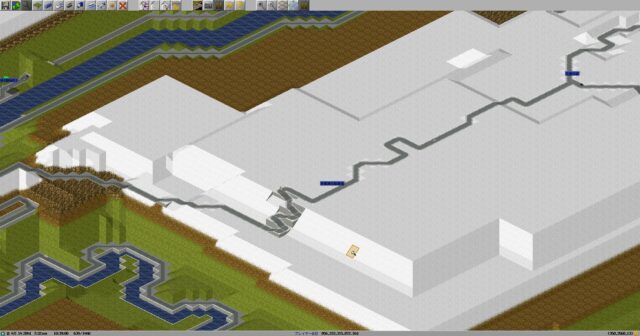

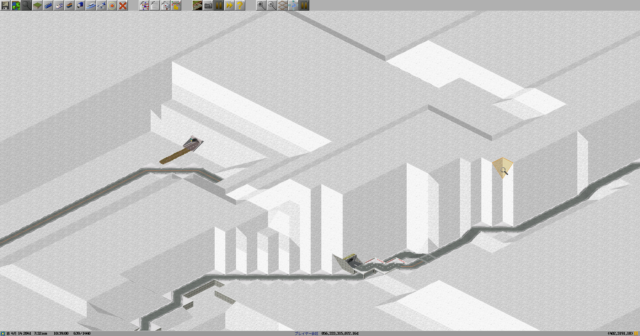

地形が開けて伊那谷を進む場面であり、飯田市あたりですね。

このあたりは飯田線だけ再現して、沿線は原野が広がっている状態です。

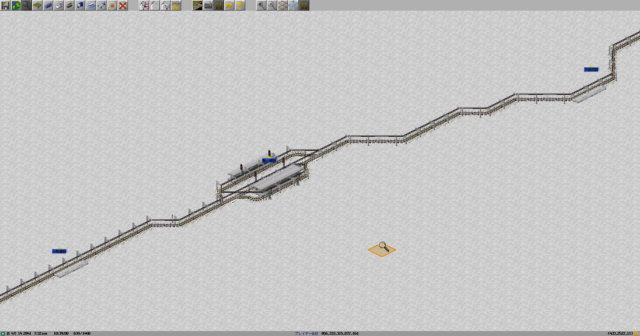

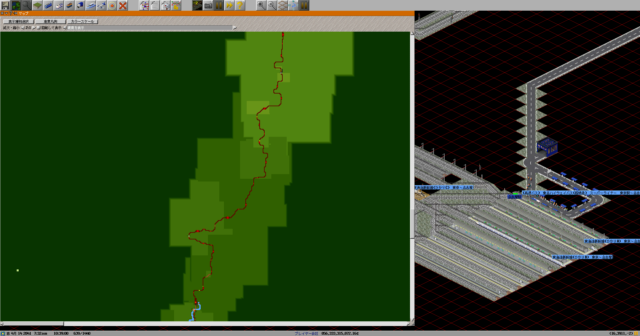

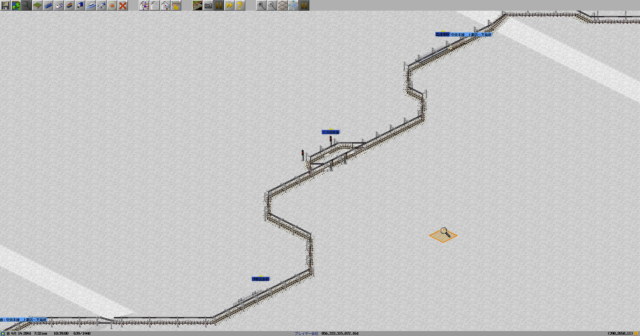

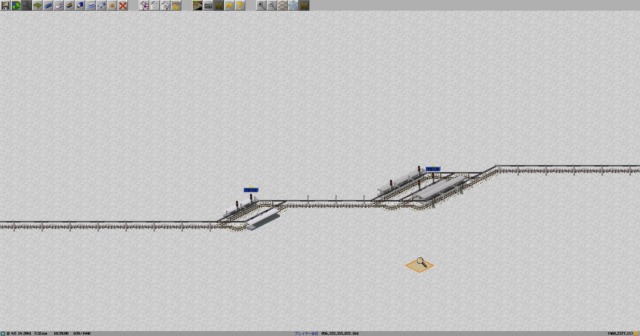

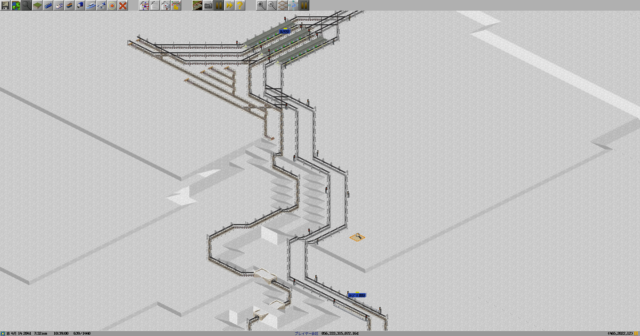

辰野駅で中央本線旧線に合流する場面です。

これだけ見てもどこを再現したのか分かりそうなほど、特徴的な線形ですよね。

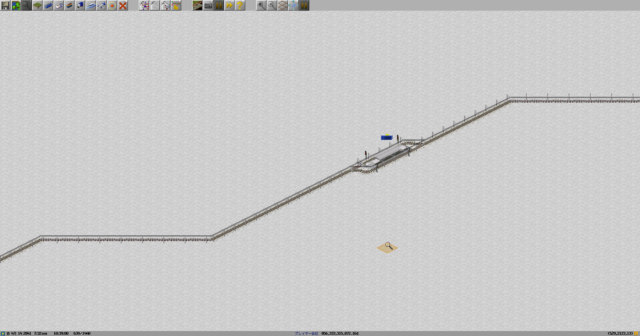

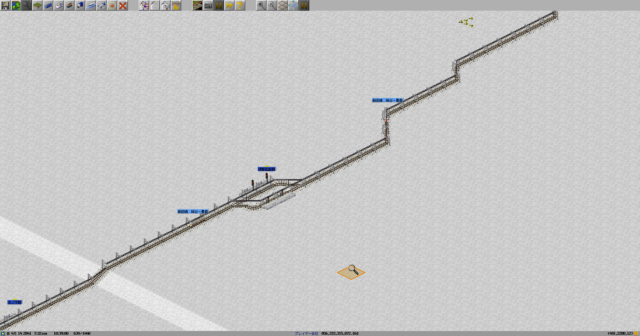

少し倍率を下げてみました。

こうしてみると甲府あたりから駒ヶ根や飯田へ行くには大きく迂回する必要がありこれは道路でも同じです。

理由はこのあたりには南アルプスの山々が聳えているからで、中央自動車道ですらここは大きく迂回する選択をしています。

そんな中、建設中のリニア中央新幹線だけはこの南アルプスをトンネルで貫いて一直線に山梨県と飯田を結ぶ予定になっていますが、技術の進歩は凄まじいものがあります。

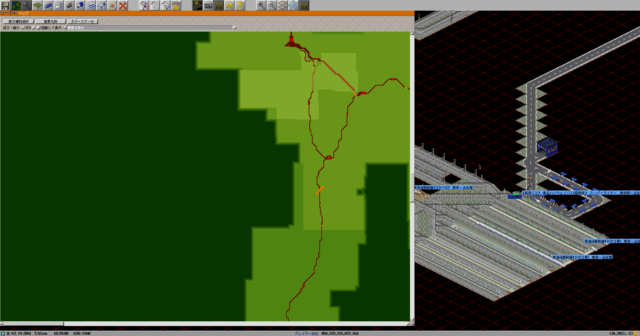

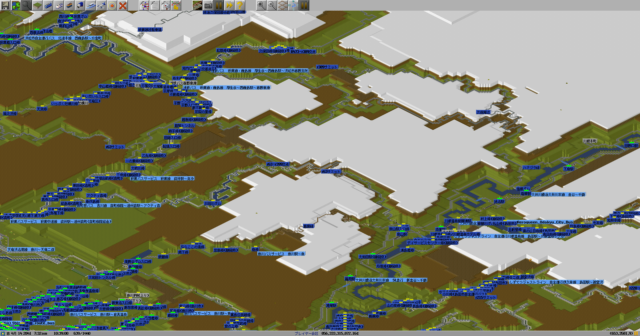

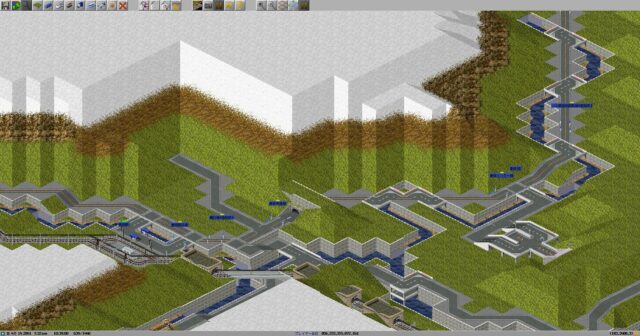

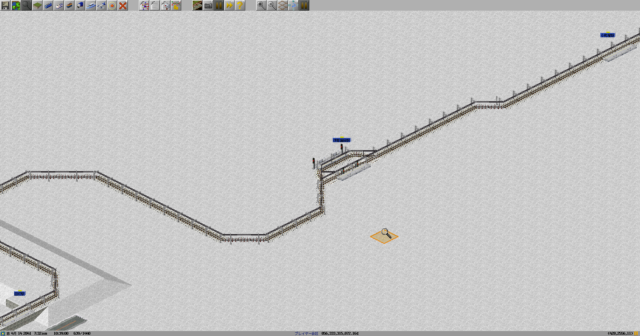

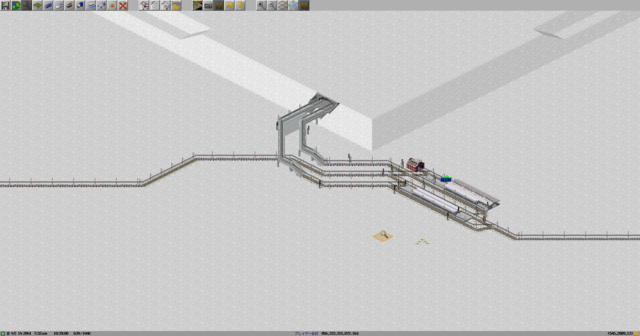

それでは開発画面に移りまして俯瞰表示です。

大井川の西側ですが、このあたりにも小さな峠道がたくさんあります。

ただ、ほとんどがいわゆる険道と言われるような険しい道で、林道レベルの道も少なくないようです。

もう日本中に快適な道路網が遍く行き渡ったような気がしても、現実はまだまだ十分に整備されていない場所はあるんですね。

北へ進んで川根本町ですが、塩郷駅付近で山へ分け入る国道362号を最後に大井川の西側へ向かう道路はありません。

強いて言えば奥泉駅付近で分岐する県道77号がありますが、これは寸又峡温泉への行き止まりの道路となっています。

理由は言わずもがなで南アルプスの険しい山々に遮られているからであり、これは茅野市と伊那市の間を杖突峠で越える国道152号まで、南アルプスを横断できる道路はありません。

こちらは森町付近です

今までは平野部を中心に再現していましたが、山側へも開発が進み秋葉バスサービスの路線が気多まで乗り入れる他、アクティ森までの町営バスもあります。

西鹿島駅付近です。

以前から再現していたエリアですが、山間部へ分け入る路線や飯田線沿いの水窪までを結ぶ北遠本線も乗り入れるようになり、特に西鹿島駅の利用者は増えました。

天竜川沿いに北上します。

バスでは前述の北遠本線が通りますが、この北遠本線は歴史的には国鉄バスに端を発するもので、JRバスを経て遠鉄バスに引き継がれますが、それも廃止され、現在は浜松市の自主運行バスという位置づけで運行されています。

水窪は浜松市に含まれますが、市中心部へ公共交通機関だけで行こうとすると北遠本線を利用するしかなく、これがないと一度飯田線で豊橋へ出て東海道本線か東海道新幹線に乗り換える必要があるなど大きく迂回を強いられます。

そう考えると北遠本線の需要はもっとあっても良さそうですが、実際は本数は少なく、そもそも自主運行バスという位置づけでないと維持できない程度の需要ということなんでしょう。

似た例として日光市足尾地区がありますが、このあたりはどうして県境をそこに引いた?案件ではないかと思いますw

ちなみに、水窪や天竜については平成の大合併まではそれぞれ水窪町や天竜市といった自治体であり、浜松市とは別の自治体でしたが、それでも静岡県ではあったので、やはり鉄道だけだと一度他県を通らないと同じ県内の浜松市などへ往来できない立地条件ではありました。

まあ、これについては天竜川の流域に沿って昔からの交流があったと考えれば謎は言い過ぎですが、そう考えると逆に飯田線は長らく天竜川沿いに進んでおきながら、佐久間まで来たあたりで急に天竜川を捨てて豊橋へ進路を取るんだから、そのルートの方が不自然なのかもしれません。

余談ですが、国鉄では中部天竜駅と遠江二俣駅(現在の天竜二俣駅)の間を結ぶ「佐久間線」という路線が計画されていました。

実現していたら水窪や佐久間から浜松方面へショートカットが出来る路線となっていましたが、結局実現することはありませんでした。

秋葉ダム付近です。

ちなみに、東へ向かう一気に山を駆け上る道路は「天竜スーパー林道」です。

そもそもスーパー林道って何なんだというところから解説すると、ざっくり言えば従来の林道より高規格な林道であり、森林開発公団によって全国に計画され、そのうち23路線1791kmが開通にこぎつけています。

林道とは言うものの林業だけでなく、観光や登山への活用も期待されていたものの、計画ルートの多くが自然豊かな山域だったことから、環境破壊であるとの批判を受けるなどし、現在は事業を終了しており、開通した道路は市町村道・都道府県道・国道などへ移管されることが多く、普通に県道や国道だと思って利用している道路が元々はスーパー林道として整備されたというパターンはありえますね。

ただし、「天竜スーパー林道」については今でも林道として管理されています。

現在は観光道路としての役割が強いようですが、沿線にある秋葉神社上社は天竜スーパー林道が唯一のアクセス道路なので、このスーパー林道がなければ上社への参拝は登山が必須になっていたことでしょう。

天竜スーパー林道の続きです。

それにしてもよくこんなところに道路を作ったなと思いますねw

ちなみに、秋葉神社上社までは期間限定で路線バスが設定されることがあるようで、全国探しても珍しい、林道を走る路線バスを体験できますね。

天竜川沿いに北上すると佐久間駅、そして中部天竜駅へ出ます。

国道は佐久間へ向かうルートですが、北遠本線は脇道にそれて佐久間ではなくて水窪へ向かいます。

個人的には佐久間の方が開けているイメージがあったんですが、バスは水窪へ向かっていることを考えると実際は水窪がこのあたりの中心だったりするんでしょうか。

北遠本線の続きです。

このあたりは飯田線と完全に並走する形となり、この区間内では飯田線と北遠本線が相互補完関係にあると言えそうです。

しかし、ローカル線といえどもトンネルや橋で川の蛇行をいなしているのは、やっぱり鉄道だなぁと思いますね。

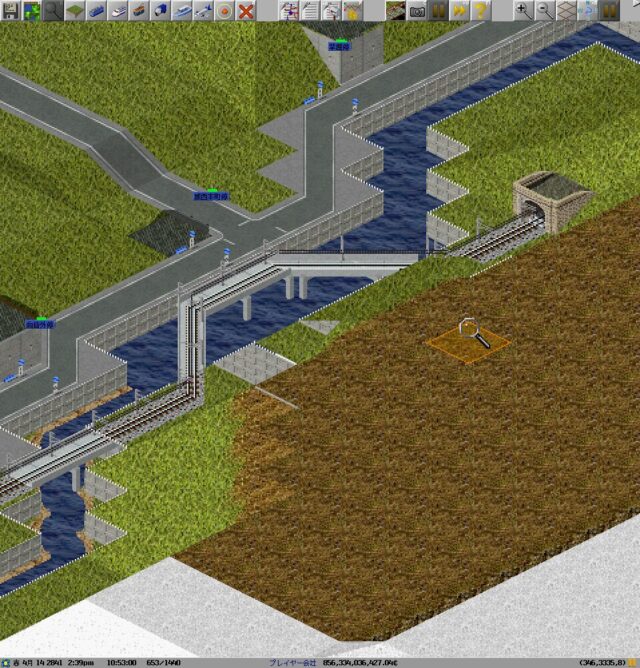

ところで、この橋、何かおかしくありませんか?

まあ、一目瞭然なのでもったいぶらずに説明すると、普通は橋って川を渡るものなのに、この橋は渡らずに同じ岸に戻ってきているのです。

名前を第六水窪橋梁というこの橋、なぜこんな変な形になったのかというと、元々は川岸をトンネルで貫く計画でしたが、実際にトンネルを建設している間に崩落が発生し、最終的にトンネル自体の安全性にも懸念が生じたため、トンネルを放棄して当該箇所を橋梁で川の上を通るルートに変更したという経緯があります。

このあたりは青崩峠にも近いですし、地質が悪いんでしょうかね。

そして水窪です。

「みさくぼ」と読むのですが、これまた難読地名ですよね。

飯田線はここからトンネルで大嵐駅へ抜けていきますが、これに並行する道路は険しい峠道だけであり、水窪から大嵐への移動では飯田線の優位性が高そうですね。

ちなみに、飯田線にこのような長大トンネルがある理由ですが、元々は大嵐駅から佐久間駅までは天竜川沿いに走っていたものの、佐久間ダムの建設で線路が水没することになり、付替えが必要になったものの、天竜川沿いの集落の多くが水没のため移転してしまったこともあり、トンネルで水窪川沿いに抜けることで比較的人口の多い水窪を通るルートに変更されました。

つまり、佐久間ダムがなかったら水窪に鉄道は通っていなかったわけですね。

水窪から山に分け入ると天竜スーパー林道に続きが出てきます。

このように通り抜けるだけならば並行する国道や県道を使ったほうがいいでしょうが、眺望は天竜スーパー林道の方がよさそうですね。

その先にこんな場所があります。

画像で左上にあるトンネルは道路に繋がっていませんが、このトンネルは三遠南信自動車道の一部として建設中のものです。

これを青崩トンネルといい、名前からして想像に容易いですが地質が悪く難工事となっているようです。

そして右手に分岐するのが草木トンネルで、こちらは国道152号のトンネルとして使われています。

面白いのが草木トンネルは元々三遠南信自動車道のトンネルとして作られたものの、後に国道152号に格下げされた経緯があるということです。

どうしてこうなったかというと、元々の三遠南信自動車道は地質の悪い青崩峠を避けて東側にある兵越峠を通るルートで計画され、そこへ至るルートの一部として草木トンネルも建設されました。

そして、兵越峠のトンネルにも着手しようと調査したところ、予想以上に地質が悪いことが判明し、結局は青崩峠経由のルートに変更となり、草木トンネルは不要となったため、一般道のトンネルとして再利用された経緯があります。

しかし、青崩峠は元々地質の悪さが懸念されていたこともあって、実際に工事が始まると崩落が多発し「日本のトンネル技術の敗北」とも称されるほどでした。

2023年になってようやくトンネルが貫通し、三遠南信自動車道の開通にも目処が立ったと言えるでしょう。

兵越峠です。

長野県へ抜ける県道の峠ですが、青崩峠には車道が開通していないため三遠南信自動車道が開通するまではこの付近で唯一の県境越えルートです。

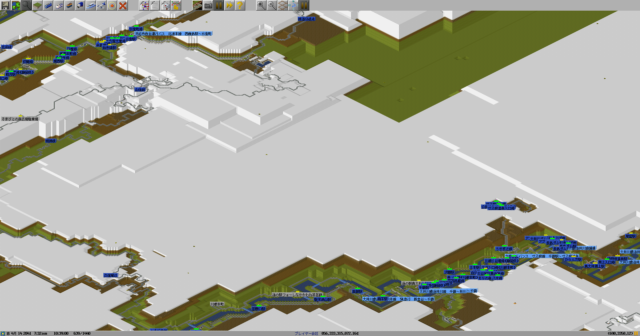

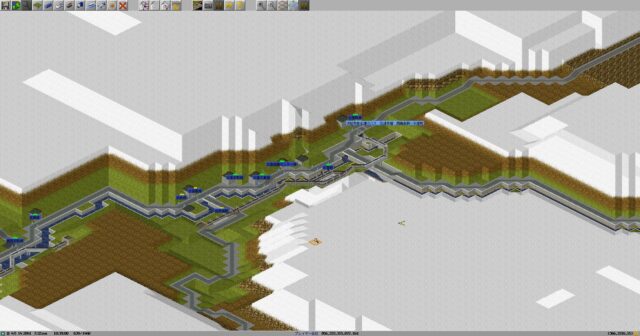

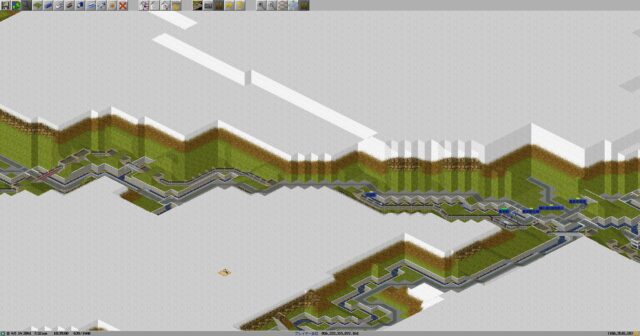

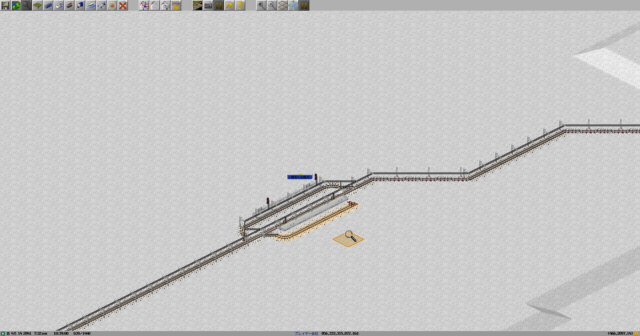

一旦飯田線を南下して行きます。

狭い谷に鉄道に道路に川にとひしめき合っています。

北岸には三遠南信自動車道のトンネルが口を開けていますが、細切れの開業のため、佐久間川合ICで暫定的に終点となっています。

更に進むと浦川駅付近です。

三遠南信自動車道にも浦川ICがありますが、ハーフインターチェンジとなっており、佐久間川合IC方面へは利用できません。

その先も飯田線と道路は川沿いですが、三遠南信自動車道はトンネルで地中にルートを取っています。

いよいよ愛知県に入りまして東栄駅周辺です。

東栄町だけでなく豊根村や設楽町へもバスが出ており、このあたりでは交通結節点となる駅となっています。

また、三遠南信自動車道は東栄ICで暫定的に終点となっています。

なので、浜松いなさJCTへ向かうには一度一般道へ迂回する必要があります。

池場駅付近でちょっとした峠越えですが、実はここが県境ではないんですよね。

実際の県境は東栄駅の少し東にある短いトンネルとなっています。

三河川合駅付近です。

バスなどは特にないですが、三遠南信自動車道の続きがここからまた復活し、浜松いなさJCTまでつながっています。

なお、東栄ICまでの区間は2025年度中に開通予定だそうで、遠からずSimuTransでも再現することになりそうです。

途中にある渋川寺野ICです。

ご覧のように行き止まりの谷にあるインターチェンジであり、接続するのは市道だけです。

普通、インターチェンジに接続するのは国道か、最低でも県道クラスの道だと思いますが、市道にしか接続しないなんて珍しいですよね。

どうやら元々は計画のなかったインターチェンジだそうで、地元の要望を受けて設置されたんだそうです。

そのためか、浜松いなさJCT方面へのみ利用可能なハーフインターチェンジとなっています。

三遠南信自動車道は今のところ無料で通行できることもあって、生活道路として利用したいというニーズもあったんでしょうかね。

浜松いなさJCTです。

新東名高速道路と三遠南信自動車道が分岐しますが、東名高速道路へ繋がる連絡路とも繋がっており、十の字に交差するジャンクションとなっています。

新東名高速道路の続きです。

以前は浜松いなさJCTで終わっていましたが、その先も作ることにしました。

が、実はこの区間は全くもって何の役にも立たない区間と化していますw(後述)

その答えがこちらw

そう、実は新城ICのちょっと手前でマップ範囲外となってしまうため、あとちょっとのところで途切れてしまい、インターチェンジまでたどり着けていないのでこの区間は走行してもUターンするしかないのです。

まあ、将来的にマップ拡張ということになれば活躍できることでしょう。

飯田線は鳥居駅までが再現範囲となっており、そこから先はマップ範囲外です。

ただ、ここで終点は半端だと思ったのと、豊橋方面へ繋がっていないと静岡方面への需要が全て本数の少ない北遠本線に集中してしまうことが懸念されたため、地下トンネルで仮想の豊橋駅につなげ、そこで東海道本線・東海道新幹線と接続できるようにしました。

本長篠駅です。

旧鳳来町の中心地であり、設楽町の田口へのバスなども出ています。

この田口へのバスは元々田口鉄道(後に豊橋鉄道田口線)という鉄道の流れを汲んでおり、かつては鉄道同士の乗り換え地点でもありました。

湯谷温泉駅からは鳳来寺山へ行くことができ、本数が少ないながらも路線バスも出ています。

佐久間ダムと佐久間湖です。

日本でも有数の巨大ダムとして知られていますが、飯田線のルート変更の原因にもなりました。

今度は飯田線を北上していきます。

大嵐駅付近ですが、駅から南へ伸びるトンネルは夏焼第二隧道といい、元々飯田線のトンネルでした。

佐久間ダムの建設に伴うルート変更で廃止され、後に集落の生活道路として転用されました。

秘境駅として名高い小和田駅も見えますが、こうしてみるといかに険しい場所に駅があるか分かりますね。

伊那小沢駅なんか、狭い場所に交換設備があるのでかなり窮屈ですねw

千代駅付近では三遠南信自動車道と交差しますが、前後は作っておらず交差部のみです。

天竜峡駅です。

このあたりまでが川沿いの険しい区間であり、列車密度が薄いとともに景色のいい区間でもありますね。

再現ダイヤでは全区間通しの列車と天竜峡折返しの列車の2系統を設定しています。

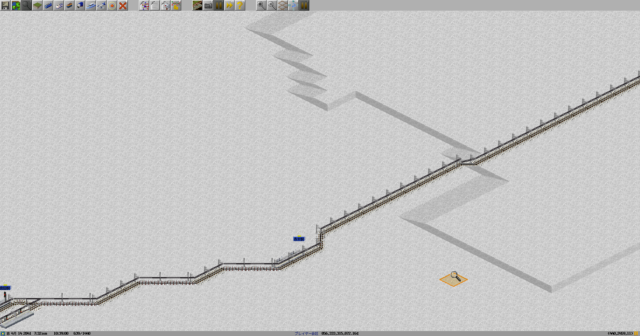

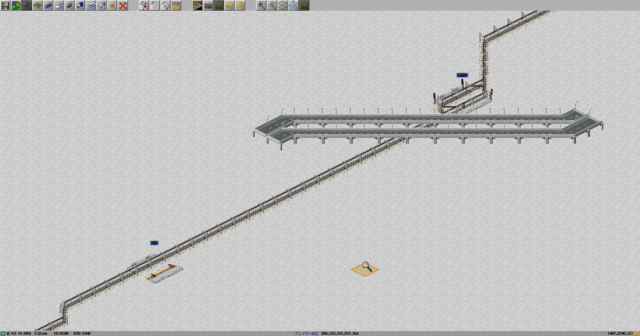

飯田市内です。

この区間では大きく迂回する線形となっており、伊那上郷駅から下山村駅までは直線だと2kmほどですが、飯田線に沿って進むと6.4kmと3倍以上の遠回りとなっています。

そのため、下山村駅で降りて伊那上郷駅まで走れば降りた列車に追いつけるとされ、これを俗に「下山ダッシュ」とか呼ばれているんだとか。

電車だと最速で14分程度で走るので、2kmを14分で走るとなると結構なペースが要求されそうですが、途中で対向列車を待つために停車時間がある列車もあり、その場合は一般的な徒歩のペースでも出来そうですね。

大沢信号場です。

行き違いのための信号場ですが、両隣の伊那田島駅と高遠原駅がそれぞれ1.5kmの距離にあるので、駅間に信号場を設けるほどの駅間でもない気もしますが、両隣とも交換ができない駅だという理由でしょうか。

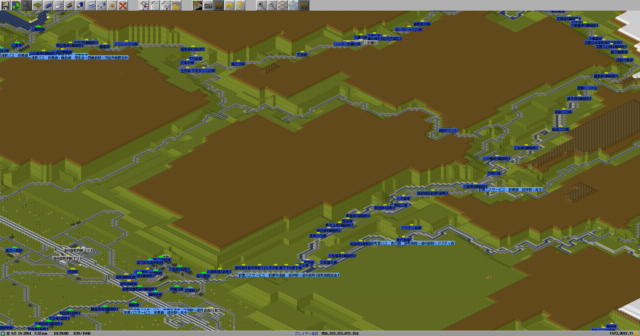

伊那福岡駅周辺です。

街の景色を一切作っていないため単調な景色ですねw

赤木駅付近です。

このあたりにJR線としての最急勾配である40パーミルがあるんですが、SimuTransだと勾配を細かく再現できないので急勾配の表現って難しいです。

伊那市駅と伊那北駅です。

伊那北駅からは季節限定ながら杖突峠を越えて茅野へ抜けるJRバスの路線があります。

伊那松島駅です。

意外にもここで折り返しの列車もあるようですが、それは朝夕だけなので、日中ダイヤの再現であるこのプロジェクトでは再現していません。

羽場駅付近で中央自動車道と交差します。

今は藤野PAまでですが、いずれはここまで中央自動車道が繋がると思うと楽しみですね。

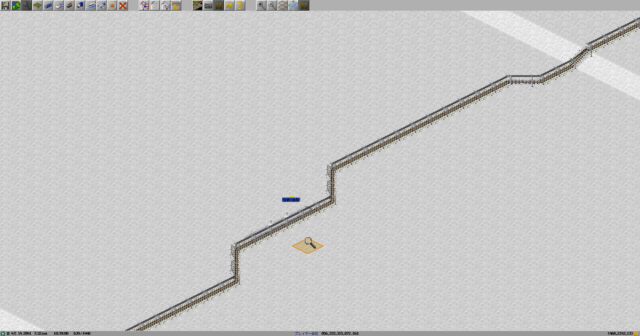

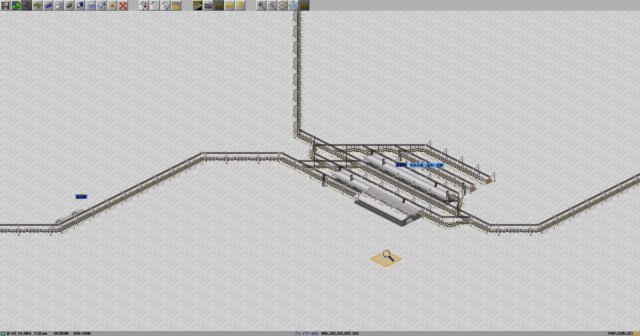

辰野駅です。

中央本線と飯田線との接続駅ですが、メインルートは塩嶺トンネル経由に移っており、辰野駅は実質的には飯田線がメインとなっています。

そのため岡谷方面の中央本線は飯田線と一体的な運行となっている一方、塩尻方面は辰野~塩尻間のシャトル列車が運行されています。

かつては中央本線の優等列車も停まっていたのが、今ではローカル列車ばかりになってしまったわけですが、その名残で構内は広いですね。

そして、岡谷駅です。

元々駅自体は作っていましたが、旧線も繋がり分岐駅となりました。

また、飯田線の事実上の起点となる駅ですが、一部の列車は上諏訪駅や松本駅まで乗り入れています。

SimuTransでは豊橋まで行く列車は岡谷始発、天竜峡止まりの列車は上諏訪駅まで乗り入れるように設定しています。

小野駅です。

ここは交換可能駅です。

ちなみに、この区間は実際にはE127系が使われていますが、アドオンの手持ちがなかったので211系で代用しています。

まあ、代走とかでありえない運用ではないですしいいでしょうw

そして、塩尻駅に向けて下っていきます。

現状はシャトル列車だけの区間ですが、かつての「木曽あずさ」をSimuTransで再現するのも面白そうです。

といったところでスクショの紹介は以上です。

次回予告

次回ですが、いよいよ本格的に山梨県の開発に入りたいと思います。

ただ、流石に県内全域を一気に再現は厳しそうなので、まずは郡内地方を再現とかで一区切りですかね。

ただ、リアルの遠征が続きそうなので、また更新間隔が開きそうです・・・

あわせて読みたい関連記事

- 特急「しなの」で行く長電を満喫する旅

- SimuTransで関東を再現プロジェクト【その7】

- 西日本乗りバス旅2024(7日目/嵯峨野トロッコ)

- 【第13回】SimuTrans OTRPで関東+αを再現

- SimuTransで関東を再現プロジェクト【その21】