前回の更新より3ヶ月ほど経ってしまいましたが、SimuTrans OTRPで関東+αを再現プロジェクトの第31回目です。

このところは遠征の合間にちまちまと開発を進める感じであり、ある程度キリのいいところまで来たので、このタイミングで記事にすることにしました。

前回までに愛知県・静岡県の全域を制覇し、今回からは山梨県へと開発を進めていきました。

大まかには山梨県東部の郡内地方と呼ばれる地域となります。

具体的な地名を出せば、北は丹波山村から大月市、都留市、富士吉田市を経て山中湖村や道志村といったエリアまでが含まれます。

鉄道については先行して整備済みでしたから、今回の開発は道路とバスがメインですが、中央自動車道を一気に延伸できたこともあって、記事としてもある程度は花のある内容になったかと思います。

今回の更新内容

それでは更新内容を箇条書きでご紹介しましょう。

高速道路など・・・中央自動車道(藤野PA~甲斐大和バス停)、中央自動車道富士吉田線(大月JCT~富士吉田IC)、東富士五湖道路(全線)

高速バスなど・・・中央道ハイウェイバス(バスタ新宿~河口湖・山中湖)、東京駅~河口湖線、渋谷マークシティ~富士学校・河口湖線、羽田空港・品川駅~河口湖・富士山駅

といった感じで、中央自動車道関連がメインですが、これらに現れない一般道や一般路線バスも盛り沢山です。

スクショ

それではスクショでご紹介していきましょう。

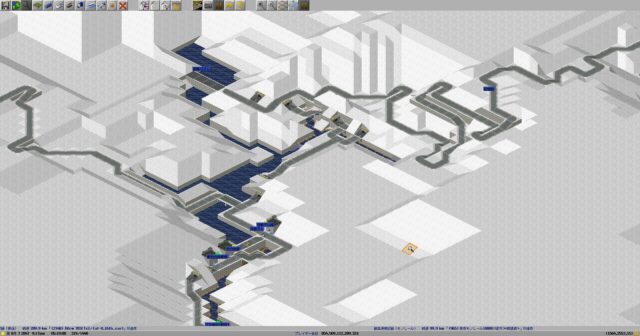

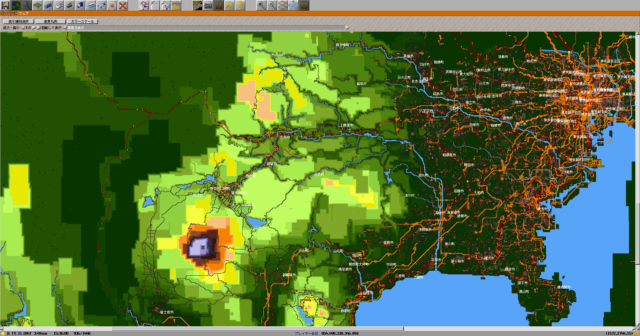

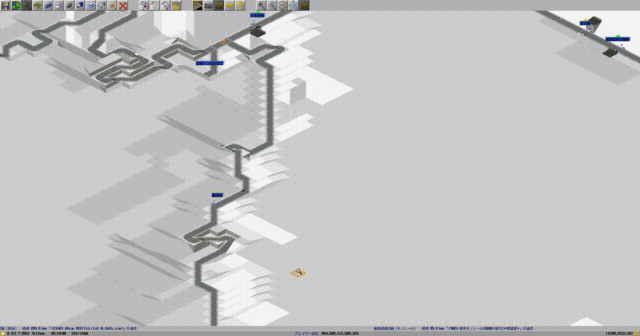

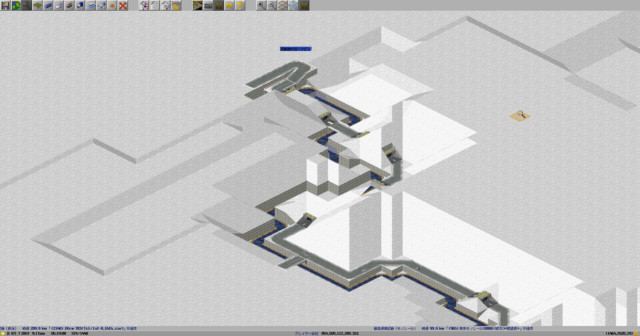

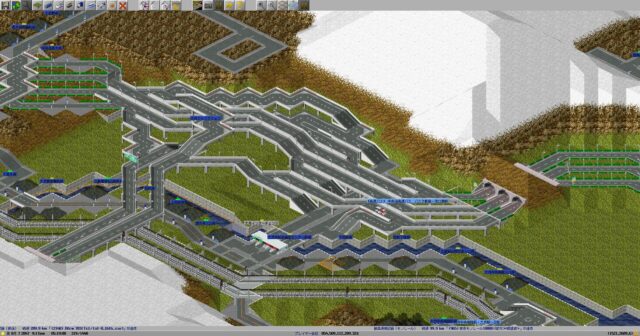

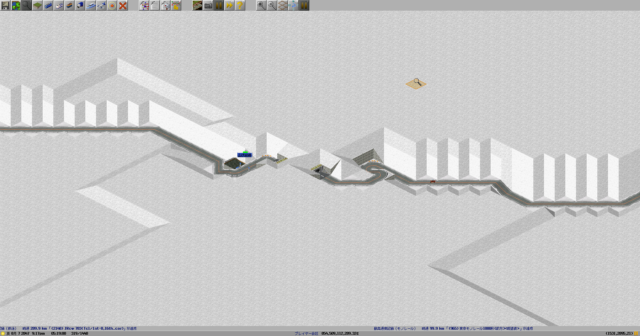

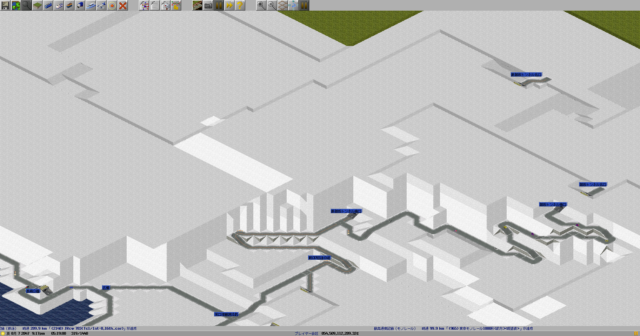

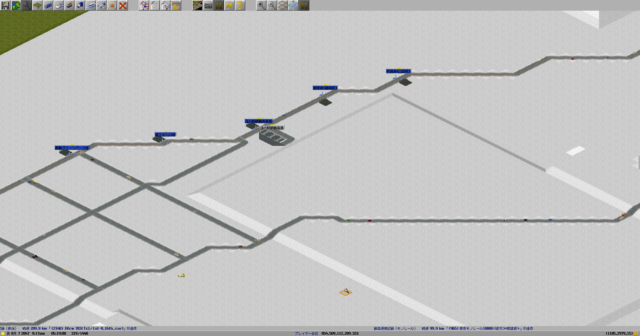

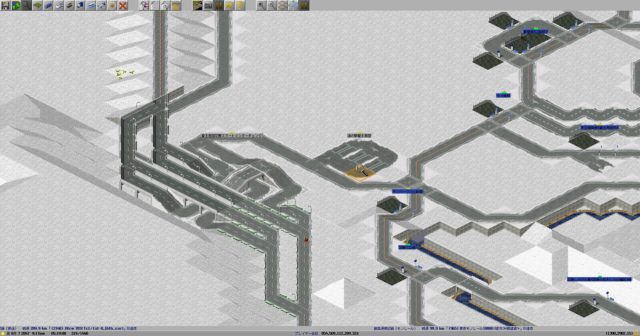

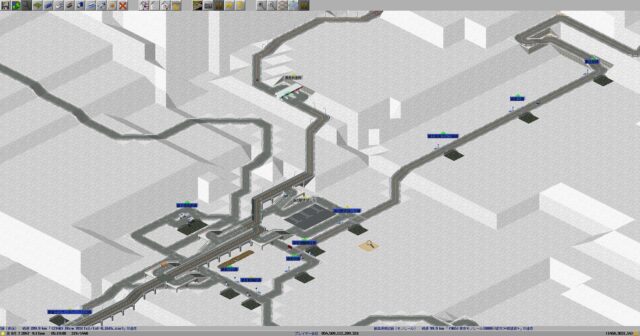

まずはマップ表示です。

おおむね開発範囲がそのまま山地となっていますが、いかに山がちな地形かというのが分かると思います。

富士山は静岡県内の完全制覇の際に作っていましたが、山麓を取り囲む道路網が完成したことで、より独立峰としての姿が明確になりましたね。

ただ、斜面の再現がまだ適当なので、美しい山容を再現できているかというと微妙ですが・・・w

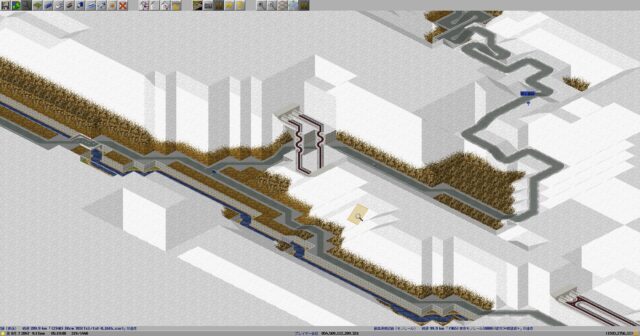

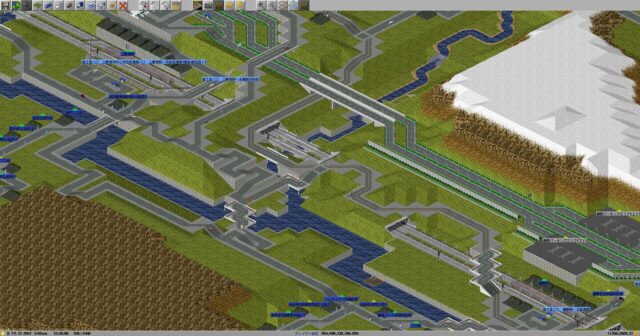

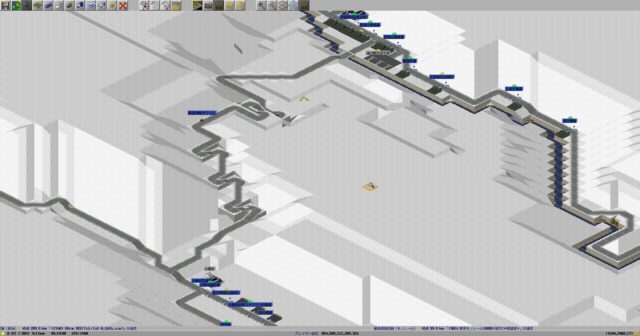

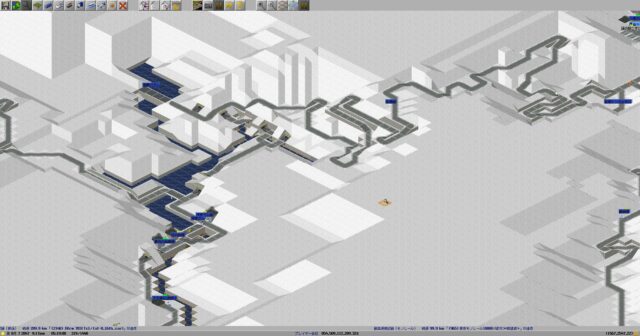

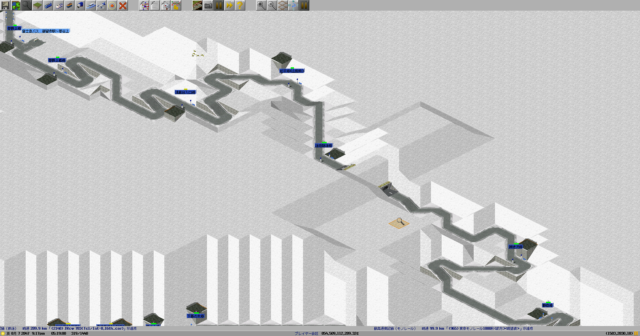

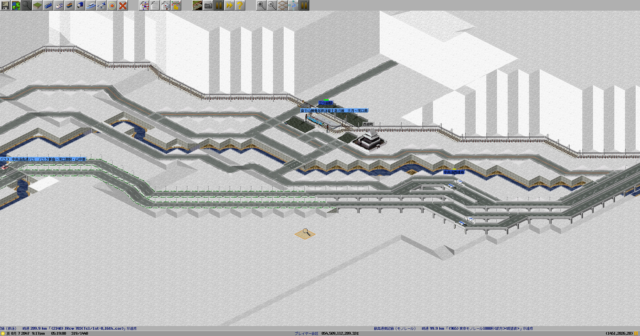

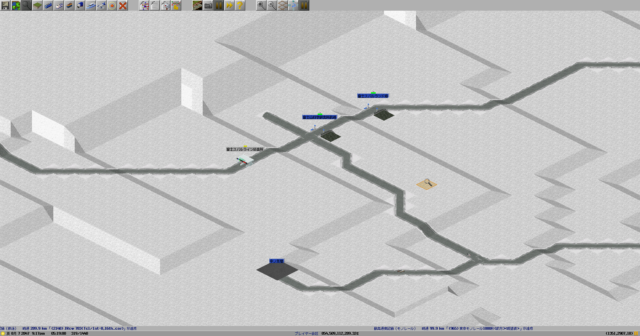

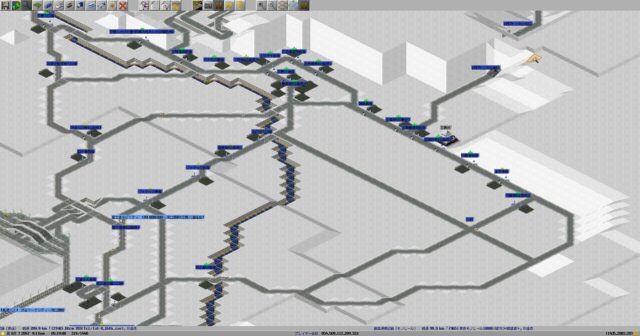

藤野駅から上野原駅にかけてです。

このあたりが神奈川県と山梨県の県境なんですが、ちょうど中央本線が渡る川が県境になっているようです。

航空写真だと存在を見つけづらいほどの規模であり、地図にさえ名前が載っていないような川でしたが、県境の川であり、鉄道が橋で渡っていることを踏まえて再現しました。

ここまでは川沿いに国道が走っていましたが、険しい地形を避けてか国道は中央本線の北側へ曲がっていき、上野原市の市街地を走るルートになっています。

旧道であると思われる道路が川沿いにあるので、線形改良と市街地へのアクセス性の観点から現在のルートとなったのでしょうね。

また、神奈川県内では相模川と呼ばれる川は、山梨県に入ると桂川と名前を変えます。

上野原駅周辺です。

駅は川沿いの低地にありますが、市街地は丘の上であり、市街地へアクセスするには坂を登っていく必要があります。

また、市街地との間には中央自動車道が横切っており、上野原インターチェンジが設置されている他、高速バスの中央道上野原バス停も併設されています。

南側は険しい地形ですが、谷沿いに集落が点在するようで、路線バスも運行されています。

その中でも県道35号は奥深くまで進んでいきます。

このあたりは秋山と呼ばれる地区で、2005年までは秋山村という村でした。

バスは峠の手前の無生野というところまで乗り入れています。

無生野の先では新雛鶴トンネルで峠を越えていきます。

この先は都留市となり、峠の先にはリニア中央新幹線のうち、リニア実験線として建設済みの区間と交差します。

リニアは大半がトンネルなので、地上に顔を出すポイントは貴重ですね。

プロジェクトでは将来のリニア中央新幹線の本線となることを考慮し、実験線も再現していく方針です。

実験線区間が完成したらリニアを走らせるのも面白そうです。

今度は上野原市の北部を目指しましょう。

上野原市から北へは県道33号が伸びていきます。

県道33号は甲武トンネルを越えて東京都内へ繋がっていきます。

トンネルを跨いで運行する路線バスはありませんが、峠の手前までは東京側も山梨側もバスが運行されています。

県道33号から分岐する県道18号が山梨県内を引き続き北上していきます。

川沿いを避けてあえて峠越えをする箇所もありますが、それだけ険しい地形なのでしょう。

もう一つ峠を越えると小菅村に入ります。

上野原と小菅を結ぶ路線バスが存在しますが、こちらは現実では土日のみ1日2本という極限的な本数です。

しかし、同区間を結ぶ唯一の路線バスであり、同じく土日のみ1日2本の奥多摩への奥12系統も再現していることを踏まえて再現することにしました。

小菅村です。

奥12系統の再現の都合で、先行して開発していたエリアではありますが、上野原への路線のほか、大月への路線もあるため、3つの路線が集まる交通結節点となっています。

その中で大月行きだけは毎日運行され、1日3本運行されるため、小菅村を発着する路線の中ではメインルートと言えるでしょう。

小菅村と山を隔てて接する丹波山村の間には峠道があります。

この道も県道18号の続きのようですが、ここに路線バスはなく、バスだけで小菅村と丹波山村を行き来するためには、一度東京都内を経由する必要があります。

小菅村から西へ伸びる県道508号です。

大菩薩峠へ至る県道ですが、峠越え区間の車道は整備されておらず、甲州市方面へ通り抜けることは出来ません。

代替路としては県道18号で丹波山村へ抜けてから国道411号(青梅街道)を通るルートがありますが、こちらが「大菩薩ライン」と呼ばれているようです。

丹波山村へ抜けて国道411号です。

青梅街道に沿う国道で、前述の通り「大菩薩ライン」の愛称を持っています。

丹波山村と甲州市を結ぶルートを構成しますが、現在はこの区間に路線バスはなく、丹波山村は公共交通機関では東京都奥多摩町へのみ移動可能となっています。

なお、かつては塩山駅からのバスが存在したようですよ。

丹波山村と甲州市の境までで開発は一旦ストップです。

この先は国中地方へ開発を進めたときに回収するとしましょう。

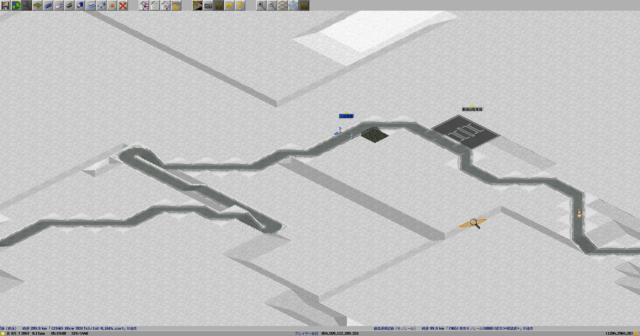

少し引き返して小菅村と大月市に跨る松姫峠です。

現在は松姫トンネルが開通し、快適な峠越えが実現していますが、旧道も廃道になったわけではないようなので再現しています。

ただし、旧道のうち大月側はがけ崩れで通行止めが続いているそうで、リアルでは現在通り抜けはできなくなっているようです。

松姫トンネルの開通に合わせて大月と小菅を結ぶバスが設定されたそうで、公共交通機関の面でも松姫トンネルは小菅村の交通に革命をもたらしたと言えますね。

大月市街へ向けてはいくつかの谷筋から支線が合流していくんですが、意外とバスがきめ細かく網羅していて驚きました。

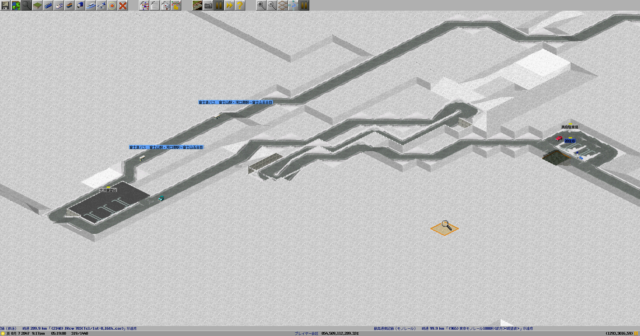

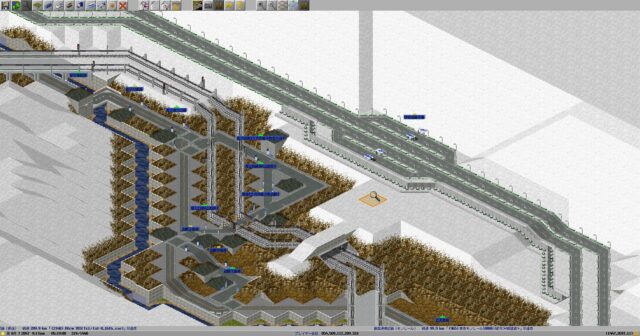

四方津駅です。

路線バスについてはあまりに本数がないものばかりで、しかもローカル路線でしたので再現対象はゼロとなりました。

それ以外で特徴的なのは「コモアしおつ」と呼ばれるニュータウンで、四方津駅の北側にある丘陵上に開発されたニュータウンです。

すごいのは駅に直結のエスカレーター・斜行エレベーターを備えた「コモア・ブリッジ」という橋があることです。

これにより駅とニュータウンの高低差を攻略できるようになっており、車を持たない世帯でも快適に移動できるわけですね。

また、山の上に広がる街という立地から「山梨のマチュピチュ」と呼ばれることもあるんだとか。

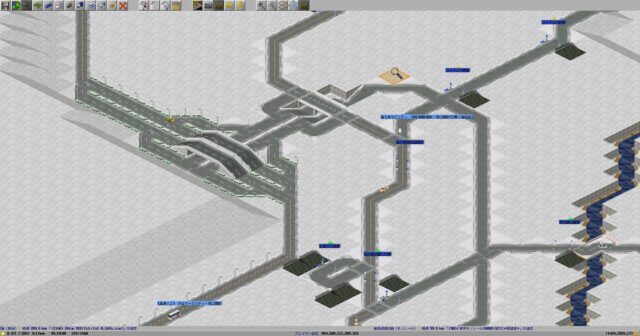

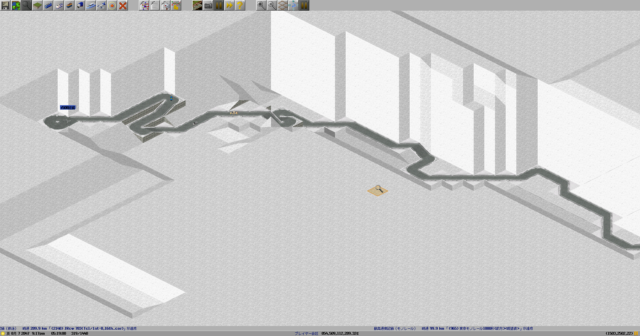

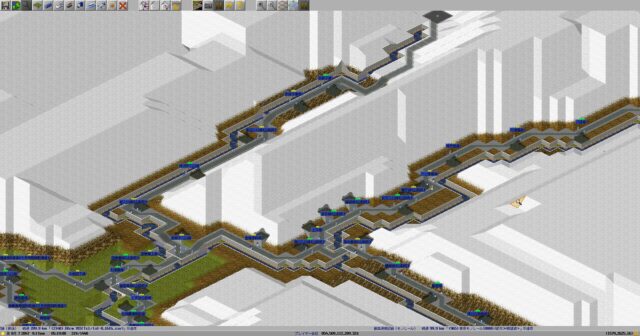

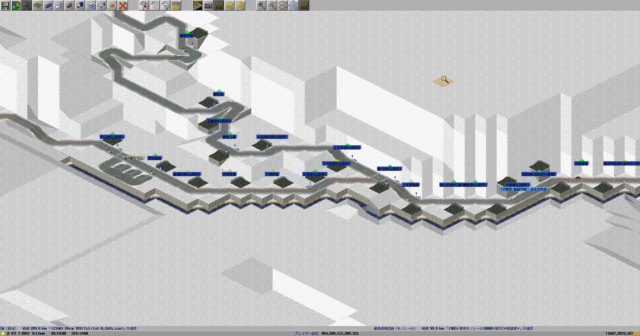

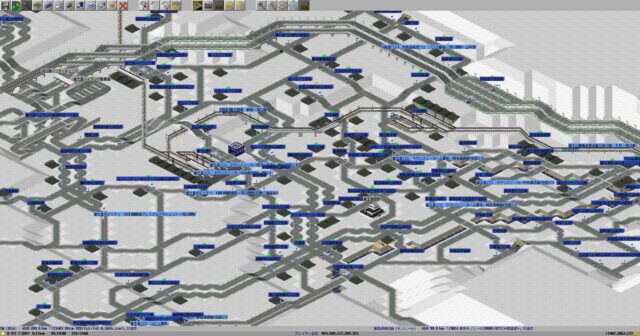

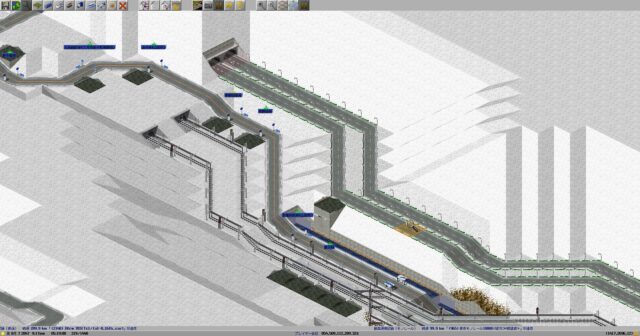

今度は中央自動車道です。

上野原市に入ると中央本線・国道20号沿いを離れて北側へ迂回するような線形になっています。

中でもこの付近はちょっとした名所となっており、それは全国探しても珍しい「高速道路の廃道」がある場所だからです。

開通当初は山裾に沿ってクネクネした線形だったようですが、そこで事故が多発したため、改めてカーブの緩いルートに作り直すことになり、従来のルートは廃道となりました。

一部は一般道として活用されているようですが、全く活用されず遊休地となっている部分もあるんだとか。

高速道路時代の雰囲気を残しているようですから、公園として整備して、「歩ける高速道路」みたいに売り出したら人気になりそうですけど、現状は特に活用されていないようです。

談合坂サービスエリアです。

中央自動車道を利用したことがある人なら訪れたことがある人も多いと思いますが、その変わった名前も印象的ですよね。

その由来には諸説あるようですが、有力説は戦国時代に武田氏と北条氏がここで談合したからというものだそうです。

現在では談合というとネガティブなニュアンスを含む言葉になっていますが、元々は単に「相談する」という程度の意味しかないようです。

また、バス停も併設されており、「中央道野田尻」という名前です。

そこは「談合坂」じゃないのかと思いますが、談合坂サービスエリアが上下線で別々の場所にあって、談合坂という名前を使うと上下線のどちらの位置にあるのか分かりづらいという理由でしょうか?

その先に上り線の談合坂サービスエリアがあります。

わざわざ陸橋を設けて下り線を跨いだ先にあるという立地ですが、地形的にやむを得なかったのでしょうね。

また、談合坂スマートインターチェンジを併設しており、スマートインターチェンジについては上下両方向から利用できるようです。

談合坂サービスエリア上り線のあたりから、下り線は左右2ルートに分岐します。

こういう構造は東名高速道路でも日本坂トンネル付近や大井松田インターチェンジ~足柄サービスエリア付近なんかでも見られますね。

このような形態をとっている理由は車線拡張の都合です。

当初は片側2車線で建設された中央自動車道も、交通量の増大で拡張が求められるようになるも、用地の都合で単純に車線拡張をするのが難しい場合に、従来の上下線を一方通行として2+2車線とし、もう片方を新設する3車線道路を通るようにすることで、2+2車線と3車線として運用しているわけです。

地形の問題もそうでしょうし、通行を維持したまま工事をしなければならないことを考えると、新ルートを作ってしまったほうが手っ取り早いということもあるでしょうね。

その脇には中央本線と国道20号が通りますが、桂川沿いにこれ以上開発の余地はなさそうで、中央自動車道が山側にルートを求めたのは自然の帰結といえるでしょう。

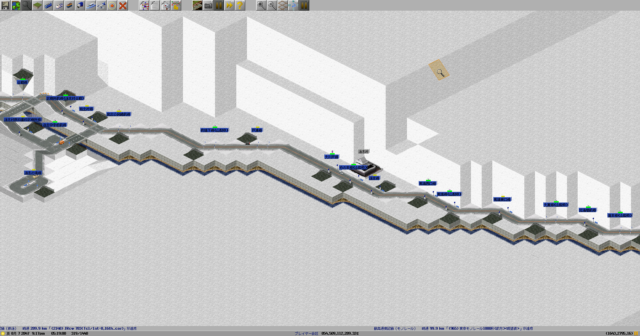

鳥沢駅付近です。

桂川はここで北へ流れを変え、国道20号と中央自動車道もそれに沿って曲がっていきますが、中央本線のみ橋で桂川を渡って直進していきます。

猿橋駅付近です。

ここまで来ると大月の市街地に入り、バスも増えていきます。

中央自動車道には中央道猿橋バス停があります。

また、地名の由来であり三大奇橋の1つとして知られる猿橋もこのあたりにあります。

猿橋から南へは県道509号が伸びます。

鈴ヶ音峠を経て都留市へ抜けられますが、峠越え部分は林道扱いのようですね。

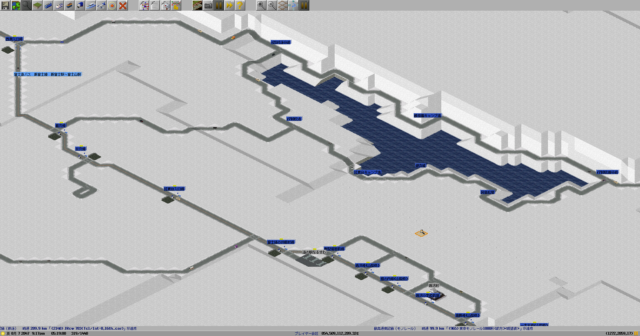

大月駅周辺です。

平地が少ないせいか市街地が小さく見えますが、それも険しい地形ゆえですね。

一方で、中央本線から富士急行線が分岐したり、中央自動車道の大月ジャンクションがあったりと、交通の要衝でもあります。

なお、人口で見れば郡内地方では富士吉田市が最も人口が多いようです。

大月ジャンクションです。

大月駅よりはだいぶ西側にありますが、ただでさえ狭い大月市の市街地にジャンクションを設けるわけには行かなかったのでしょう。

また本線の下り線については右ルート・左ルートがそのまま甲府方面と富士吉田方面への分岐になっているため、右ルート・左ルートの分岐地点までに正しい進路を選択しないといけません。

県道510号です。

ここにも路線バスが乗り入れており、ハマイバという変わったバス停が終点です。

変わった名前ですが、由来はキャンプ場の名前みたいですね。

その先は林道となっていて、松姫峠の麓まで抜けられるようですが、あえてこのルートを使うのは林道好きな方ぐらい?w

正直再現するか悩みましたが、山域は道がないと本当に殺風景になってしまいますからねぇ・・・

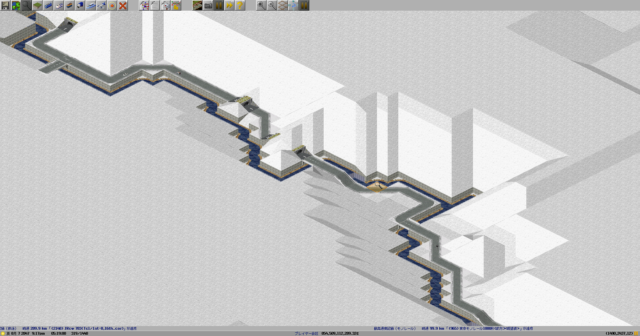

続いて富士急行線に沿って行きます。

川沿いに鉄道と国道があり、山側に高速道路という構図はこれまでと同じですね。

従来はリニアだけがポツンとあったのですが、周辺をちゃんと作ったことでだいぶそれっぽくなりました。

あと、「リニア見学センター」というバス停もありますね。

同名の施設が由来で、今やすっかり観光スポットとして定着しているわけですね。

中央自動車道上のバス停としては中央道小形山バス停があります。

ところで、どうして中央自動車道が富士吉田への支線を持っているのか疑問に思ったことがある方もいるかもしれません。

その理由を紐解くには、日本の高速道路の歴史を知る必要があります。

日本初の高速道路として名神高速道路が開通すると、当然これを東京へ延伸しようという話になりました。

しかし、このルートで一悶着あり、現在の中央道と東名高速に相当する2ルートが激しい誘致合戦を繰り広げることとなりました。

東名ルートは沿線の人口が多く、国道1号の混雑緩和というメリットもあり、経済性に優れるルートと言えました。

中央道ルートは山間部を貫くルートで建設することで、開発が進んでいなかった地域の開発の起爆剤にしようという目論見があり、現在の甲府や岡谷を通るルートではなく大月から先は富士吉田を通り、南アルプスを横断して伊那谷へ抜けるという、現在建設中のリニア中央新幹線に似たルートで計画されていたのです。

結局、2ルートを同時建設するということで話がまとまりますが、中央道については地形を考えると建設費が膨大であることが見込まれる上、そもそもが当時の技術水準で建設可能なのかという疑問も浮上し、とりあえず建設の難易度が低い東京~富士吉田間を先行着工し、富士吉田以西については保留ということになったのです。

こうして富士吉田までの中央自動車道が開通するわけですが、後に南アルプス越えのルートにこだわっていては中央自動車道自体が実現しないのではないかということになり、より現実的な現在の甲府・岡谷を回るルートに変更されることとなったのです。

そのため、大月から分岐する形で本線を延伸することとなり、建設済みだった富士吉田方面は支線という扱いになったのでした。

都留市や富士吉田市にとっては富士吉田までの先行建設となったことで早期に高速道路を手に入れることができたという棚ぼた的展開だったともいえますが、もし最初から現在のルートで中央道が計画されていたり、部分建設に至る前に計画変更になっていたら富士吉田に高速道路が来るのは史実よりだいぶ遅くなっていたでしょうし、規格も今より低いものだったかもしれませんね。

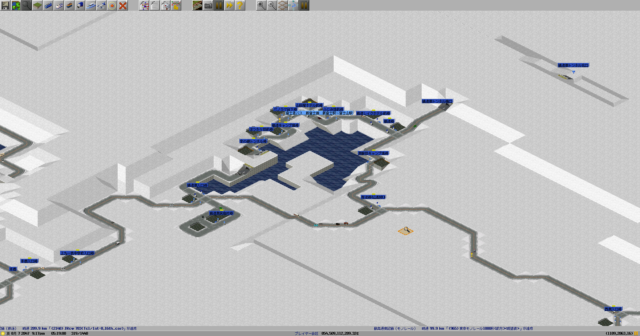

都留市周辺です。

中央自動車道は都留インターチェンジがあり、谷村パーキングエリアもあります。

鉄道では都留市駅・谷村町駅、都留文科大学前駅があり、バスが集まるのは都留市駅、市役所最寄りは谷村町駅、特急停車駅は都留文科大学前駅と分散しているんですよねw

おかげで都留市駅から大月駅方面へ向かう利用者が普通列車にしか乗らないせいで時折積み残しが出ることがありますw

路線バスではここから道志村の月夜野まで行く路線がありまして、神奈川中央交通に乗り継いで相模原市三ヶ木まで抜けられるなど、路線バスで県境越えが出来る貴重なルートとなっていますが、神奈川中央交通については廃止の方針が示されており、遠からずこのルートは使えなくなりそうです。

高速バスでは都留インターチェンジには中央道都留バス停が併設されています。

都留市から宝鉱山への県道705号です。

ここにも路線バスがあるんですね。

その先は林道で笹子峠の方へ抜けられるようです。

谷村パーキングエリアです。

付近に谷村町駅があることから、なんとなく名前だけで位置がわかりますね。

元々は谷村(やむら)という村で、町制施行により谷村町となり、後に都留市との合併で消滅したようで、現在は都留市の地区名としてのみ残っているようです。

県道24号の道坂峠です。

この先は道志村へ繋がっており、国道413号にぶつかります。

都留市と月夜野を結ぶ路線が通りますが、やはり本数は少ないです。

道志村です。

村域は東西に細長く、概ね川沿いの低地に集落が広がっているようです。

そのため、国道沿いに人家が集中していて、バスも国道を素直に進むルートとなっているようです。

また、バスについては前述の都留市方面の他、山中湖村方面へも出ており、2路線を選べます。

役場周辺です。

バスについては単なる途中の通過点の1つという感じです。

その先は月夜野で神奈川県に入りますが、その区間は開発済みなので割愛します。

今度は国道413号を南下し山伏峠を越えていきます。

この先は山中湖村であり、ここにもバスが通っています。

それでは桂川沿いに戻ります。

都留市の南にある西桂町です。

中央道にあるバス停も中央道西桂バス停ですが、富士急行線の駅は三つ峠駅なんですよね。

1つ隣にある駅は東桂駅ですが、こちらは都留市にあるなど、ちょっと紛らわしいですw

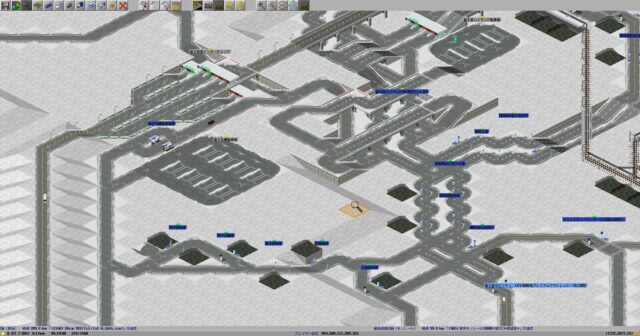

富士吉田市の市街地です。

郡内地方で最も人口が多いだけあって市街地も広いですね。

市街地循環路線の他、忍野村・山中湖村方面や御殿場方面、富士市方面、富士山五合目方面といった路線が集まっています。

あと、甲府方面の路線もありますが、そちらについてはまだ甲府市街が未開発なのでまだ運行していません。

高速バスについては東京駅、バスタ新宿、渋谷マークシティへ運行されていますが、面白いのが東京駅・バスタ新宿方面は中央道経由ですが、渋谷マークシティへの路線は東富士五湖道路を経て東名高速道路経由なんですよね。

所要時間的には中央道経由が最短のようですが、東名高速道路を通るのは富士学校を経由するためのようです。

自衛隊関係者の需要があるのか、あるいは須走口からの登山者の需要を狙っているのか分かりませんが、ほぼ同じ区間を東名経由と中央道経由の路線が両立しているのは面白いと思います。

なお、河口湖から市が尾・たまプラーザ・センター北・日吉駅へのバスもあるようで、まだ再現していませんが、それも再現すればこちらも東富士五湖道路を通ることになりそうです。

富士吉田インターチェンジです。

中央道富士吉田線としては終点ですが、そのまま東富士五湖道路へ繋がっており、御殿場市まで抜けることが出来ます。

そのまま新東名高速道路の新御殿場インターチェンジへ直結なので、静岡方面への移動にも使えるルートと言えますね。

ちなみに、河口湖・富士山駅と御殿場を結ぶ路線バスは一般道を使うみたいですが、前述の河口湖~渋谷マークシティ間の高速バスのみ東富士五湖道路を使っているようです。

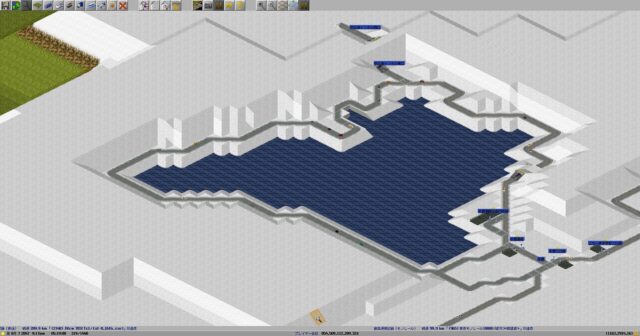

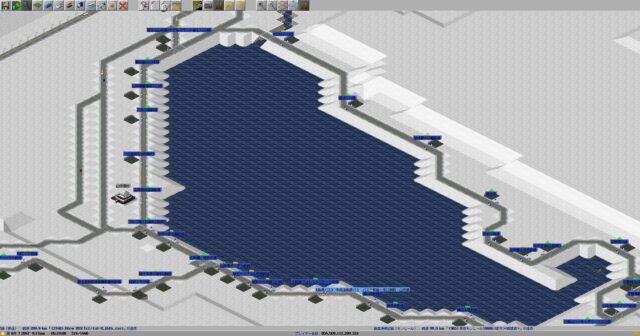

河口湖周辺です。

富士五湖の中では唯一鉄道駅から徒歩圏内であり、最もアクセスが良い上、「富士回遊」の行先にもなっているということで、富士五湖全ては言えなくても河口湖は知っている方もいるのではないでしょうか?

河口湖から北には御坂峠があり、甲府方面へ抜けられます。

国道はトンネルで貫いており、旧道は県道へ格下げされているものの今でも利用されています。

ここを通って富士山駅と甲府駅を結ぶバスが運行されていますが、そちらについては甲府市街まで開発が進むまではお預けですね。

富士河口湖町内を西へ進みまして、富士五湖の1つに数えられる西湖です。

国道139号の南側には何かと有名な青木ヶ原樹海が広がりますが、木を植えていないのでそれっぽさはないですねw

続いても富士五湖の1つ、精進湖です。

バスは国道を外れて湖岸を周遊するようなルートになっています。

また、国道358号が峠を越えて甲府方面へ繋がっています。

本栖湖です。

2021年まではここで分岐して下部温泉へ向かう路線バスが走っていましたが、廃止されており、現在は富士宮駅・新富士駅方面の路線のみとなっています。

なお、下部温泉方面は町営バスが代替として運行されているようです。

末期は平日のみ1日1往復だったようなので、日常的な利用者がいたのかは甚だ疑問ですけどねw

国道139号を進むと静岡県に入ります。

朝霧高原と呼ばれるエリアですが、特にトンネルでも橋でもない普通の場所が県境なんですよね。

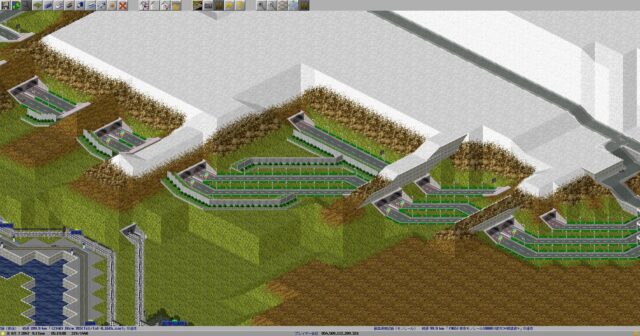

富士吉田市へ戻ってきまして、富士スバルラインの入口です。

言わずとしれた富士山へ登る車道の1つですね。

東京からのアクセスの良さもあって、最も利用されているルートでもあるようで、路線バスも1時間ヘッドで運行されるほどです。

他のルートは登山シーズン限定でバスが出るようですが、吉田ルートは登山シーズンに限らず、幅広い時期に路線バスで訪れることが出来るようですね。

なお、「富士スバルライン」というのは愛称であり、正式には富士山有料道路といういかにもお役所的な名前です。

また、県道707号富士河口湖富士線にも指定されていますが、有料道路として運営されています。

四合目にも駐車場があります。

時期によってはここまでしか登れないこともあるようです。

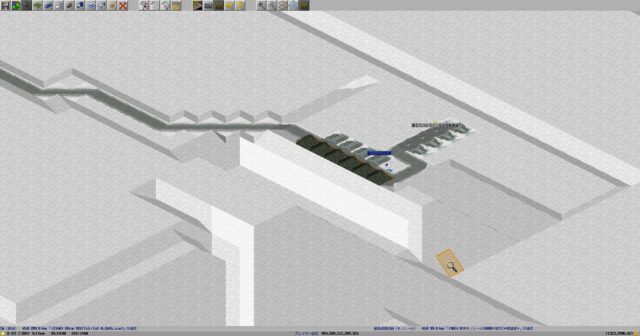

そして、終点の五合目です。

最盛期には東京から直通の高速バスまで設定されるほどで、登山をする人も景色だけが目当てな人も人気を集めているようです。

一般車が乗り入れることが出来る車道としては日本で3番目に高い地点となっており、1番目は同じく富士山の富士宮ルートを構成する富士スカイラインの五合目で2380m、2番目は山梨県と長野県に跨る大弛峠で2360m、そしてこの富士スバルラインの五合目が2305mとなっています。

再び麓へ降りて富士吉田市の富士吉田忍野スマートインターチェンジです。

東富士五湖道路のインターチェンジであり、2車線の東富士五湖道路も将来の拡張を見越してかインターチェンジ部のみ4車線になっています。

こちらは忍野村です。

忍野八海で有名な場所ですね。

一部の路線バスが国道を外れて村内を経由しており、観光向けの特急バスも設定されています。

そしてこちらが山中湖村です。

山中湖の湖畔を取り囲むように山中湖村の村域が広がっています。

湖岸を囲むように周回道路が整備されていて、路線バスだけで1周することも出来るようです。

高速バスも一部が乗り入れており、東京都内とのダイレクトアクセスが可能な場所でもあります。

また、桂川の源流でもあり、ここから流れ出た水は大月・相模原と流れて湘南の海に注ぐわけですね。

国道138号の籠坂峠です。

ここが山梨県と静岡県の県境でもあります。

ちなみに、東富士五湖道路はトンネルで貫いています。

峠を越えると小山町の須走地区です。

富士登山の須走ルートの玄関口でもあり、東富士演習場や富士学校といった自衛隊関連の施設も集まります。

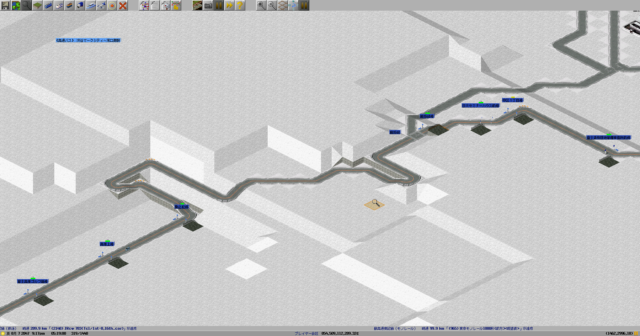

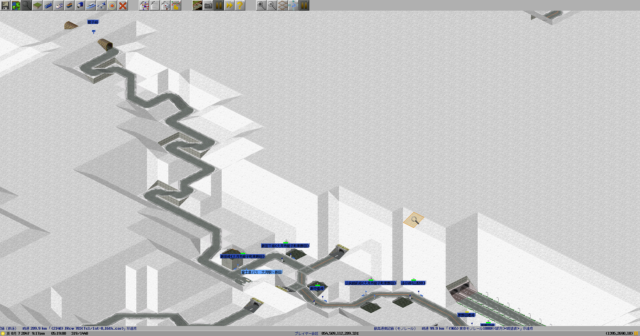

中央道の本線に戻りまして初狩駅付近です。

国道や高速道路、川も再現したことでより峠の入口感が出たと思います。

ちなみに、大月で桂川は富士吉田方面へ向かっているので、このあたりの川は笹子川というようです。

中央自動車道には初狩パーキングエリアも設置されています。

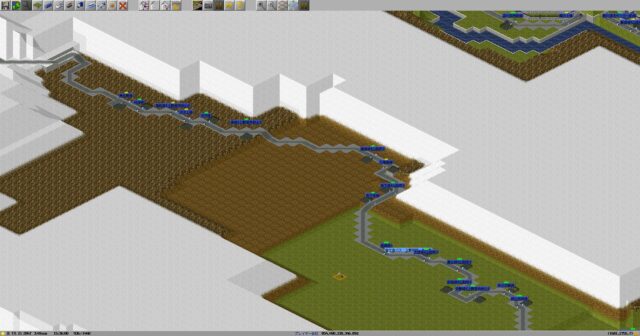

更に峠を登っていきます。

ここに中央道笹子のバス停があります。

ここで中央本線と中央自動車道はそれぞれの笹子トンネルに入っていきます。

高規格な交通路になるほどトンネルは長くなりますから、鉄道と高速道路が最初にトンネルに入るのも必然と言えるでしょう。

その先で国道とその旧道もトンネルで笹子峠を越えていきます。

旧道から比べると国道もだいぶ改良されているようにも見えますが、中央自動車道に比べるとまだまだという感じです。

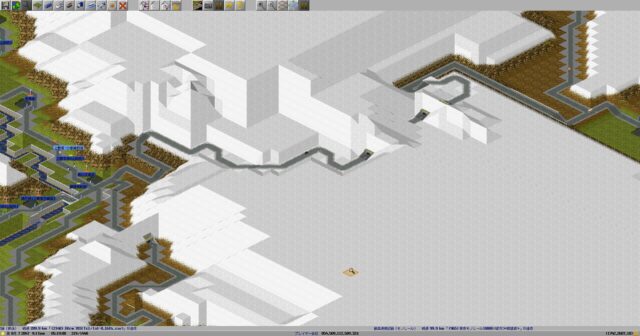

トンネルを抜けて甲州市に入ると甲斐大和駅があります。

中央道は中央道甲斐大和バス停で暫定的な終点としており、この先は勝沼インターチェンジまで行かないと出入り可能な地点はないため、実質的には中央道本線は大月インターチェンジ以西は機能していないことになります。

これも甲府方面へ延伸したあとのお楽しみですね。

そうなれば甲府発着の高速バスなんかも再現できますから、中央道の賑わいも増すことでしょう。

と言ったところでスクショでのご紹介は以上です。

次回予告

それでは次回の開発目標をお知らせしておきましょう。

次回は甲府市方面へと開発を進めていきたいと思います。

大まかに言うと国中地方と呼ばれる地区であり、山梨県のうち郡内地方を除いた全てが国中地方なので、さすがに一度に全て開発し切るにはボリュームが多すぎるかなとも思います。

なので国中地方を何段階かに分けて開発していくことになるでしょうが、峡東・中北・峡南という地域区分もあるようなので、それに沿って開発していくのが自然かなと思っています。

なので次回は峡東地域、すなわち甲州市、山梨市、笛吹市というわけですね。

ただ、山梨市なんかは甲府市と接していて、都市圏としては一体化していると思うので、本来は峡東地域には含まれない甲府市やその周辺地域まで一気に開発してしまうかもしれません。

それは成り行き次第ということで、また次回の記事でお会いしましょう。

しばらく大きな遠征はないので、今年中にもう1回くらい更新できたらと思っていますが、越年するかもしれませんので、どうぞ気長にお待ち下さい。

あわせて読みたい関連記事

- 【第7回】SimuTrans OTRPで関東+αを再現

- SimuTransで福岡都市圏の西鉄バス再現プロジェクト-その2-

- SimuTransで関東を再現プロジェクト【その16】

- SimuTransで関東を再現プロジェクト【その17・特大号】

- SimuTransで関東を再現プロジェクト【その32】