4泊5日で実施した九州遠征の4日目です。

なお、1日目、2日目、3日目をご覧になっていない方はそちらから先にご覧になることをお勧めします。

本日の行程

4日目となる今日は、昨晩宿泊した博多からスタートし、地下鉄で天神へ移動したら、西鉄天神高速バスターミナルより高速バス直方線に乗車して直方へ向かいます。

直方からは平成筑豊鉄道で田川後藤寺へ移動し、徒歩で西鉄後藤寺営業所へ移動したら西鉄バス筑豊の10番添田線に乗車しめんべい添田町工場まで行ったら復路はJRで折り返します。

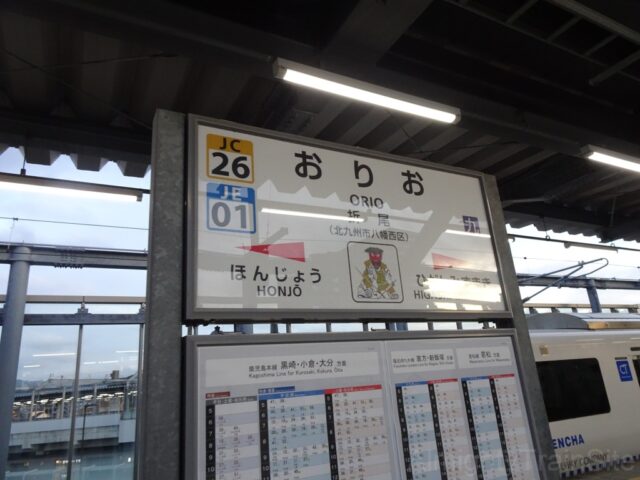

最後は海老津へ移動後、7番松ヶ台線と20番赤間営業所行きに乗車します。

その後は博多へ移動してゴールですが、翌日の活動に向けて、夜行バスで広島へ移動します。

夜行バス部分は別記事にすると思いますので、この記事は博多到着までということになりそうです。

西鉄バス筑豊高速直方線

それでは早速本編スタートです。

まずは西鉄バス筑豊が運行する高速バス直方線に乗車していきます。

これについても解説を入れておくと、高速バス直方線は西鉄天神高速バスターミナルと直方を結ぶ高速バスで、西鉄バス筑豊が運行しています。

経路は西鉄天神高速バスターミナルを出ると中洲・蔵本と福岡市内で3箇所(天神行きのみ天神中央郵便局にも停車)停車したら、呉服町より都市高速に入ります。

都市高速を経て福岡インターチェンジから九州自動車道へと進むと、高速立花山・高速青柳・若宮インターチェンジ・直方パーキングエリアと、高速上では4箇所のバス停に停車します。

八幡インターチェンジで高速を降りると八幡インターチェンジ、馬場山ランプ入口、緑ケ丘、山浦、中牟田、王子団地、福智台団地、西鉄直方営業所、直方と停車していきます。

福岡市側は他の近距離高速バスに準じた経路ですが、高速道路上にある高速立花山と高速青柳はこの直方線のみ停車するバス停となっています。

運行はコロナ禍での減便を経て1日11往復となっており、1~2時間に1本程度の運行本数となっています。

所要時間では1時間10分程度であり、博多~直方間の快速列車が1時間程度ですが、福岡市側の発着地が博多と天神で異なっており、天神が目的地だったら、博多から天神への移動も加味したら直方市から天神地区ヘは高速バスが最速の手段だったと言えるでしょう。

歴史的には八木山峠を越える特急バスとして始まった路線であり、九州自動車道の開通に伴い、高速道路に載せ替えられたという経緯があるようです。

そんな直方線ですが、2025年9月末をもって廃止されることとなっています。

1日11往復と高速バスとしてみれば割と多い本数だった状態から、いきなり廃止というのが衝撃を持って受け止められましたが、運転士不足という事情もあり、比較的代替手段が確保できるこの路線が廃止対象として選ばれたのでしょうね。

同じく西鉄バス筑豊が運行する路線としては福岡市と飯塚市・田川市などを結ぶ筑豊特急もありますが、特に対田川市ではJRよりバスのシェアが高く、西鉄バス筑豊にとってのドル箱でもあるでしょうから、そちらにリソースを振り向ける意味での直方線の廃止ということでもあるのかもしれません。

似た例としては、富山地方鉄道と北鉄バスが運行していた富山~金沢線があり、こちらも利用自体は多く本数もそれなりだったにもかかわらず、鉄道で代替が容易であるという理由から廃止対象となりました。

また、前記の通り、高速立花山と高速青柳は当路線のみが停車していたため、路線廃止と同時にバス停も廃止されます。

今回は西鉄天神高速バスターミナルから直方へ片道乗車をして、さよなら乗車としたいと思います。

実を言うとこの路線は過去に乗ったことがありまして、ブログ開設前のため記事にはしていないものの、往復乗車はしています。

それでは乗車レポートです。

始発となる西鉄天神高速バスターミナルにやってきました。

ここは西鉄電車のターミナルである西鉄福岡(天神)駅と同じ建物に入っており、名前の通り、高速バスを中心としたバスターミナルであり、一般路線は周辺の路上のバス停を発着します。

博多バスターミナルについては一般路線も多く乗り入れているのとは対照的ですね。

ちなみに、以前は西鉄天神バスセンターと呼ばれていたのですが、名前だけでなく内装などもリニューアルされており、昔利用したときとはだいぶ雰囲気が違っていました。

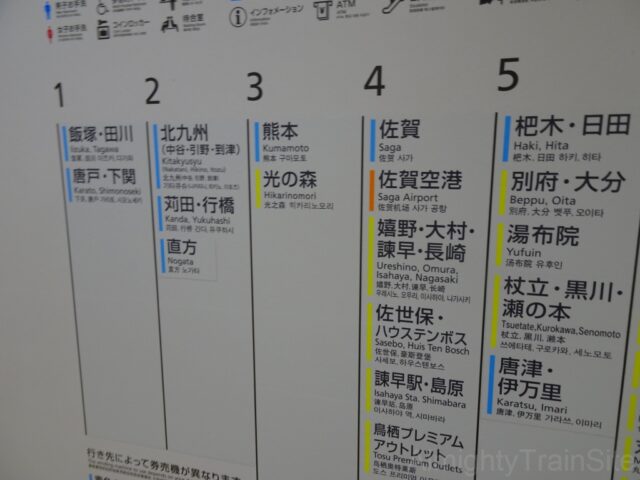

乗り場案内です。

主力の北九州行きと同じく2番乗り場から出発です。

発車標です。

小倉行きはドル箱だけあってすごい本数ですね。

特にこの時間は5分おきに出るなど、高速バスどころか、市内路線でもここまでの本数の路線は限られると思います。

ちなみに、小倉行きについては経路違いで3路線あり、それぞれ「ひきの号」「なかたに号」「いとうづ号」と愛称があります。

その中で1つだけ直方という文字が混じっていますが、他が5の倍数の時間に出発なのに、直方行きだけ3分という半端な時間ですし、愛称もないなど格差を感じますねw

このように5分間隔で出発する時間もあるため、足元には4つの待機列が用意されています。

それも路線ごとに固定するのではなく、発車標で並ぶべき列の番号を案内するという方式です。

路線図がありました。

このように直方パーキングエリアまでは2番乗り場からの路線全てが重複して走る区間となるのですが、高速立花山と高速青柳については直方線のみが停車します。

経路としては小倉行きや行橋行きと同じなのですが、小倉行き、行橋行きは高速立花山と高速青柳には停車せずに通過するということになります。

あとはここでバスを待ちます。

さよなら乗車ということもあって前面展望を楽しみたいというのがありますから、最前列を確保するべく早めに乗り場にやってきたのですが、ちらほらとやって来る人たちは大半が小倉行きに乗るようで、直方行きを待つのはしばらく私だけという状態が続きました。

流石に発車時刻が迫ってくると数名が後ろに並び始めましたが、ドル箱の小倉行きに比べると利用者が少ないことは伺えました。

もっとも、路線の性格的に、直方方面の利用のピークは夕方あたりだと思いますので、この時間帯の直方行きは元々利用が少ないのでしょう。

そしてバスがやってきますが、ここは車道と待合スペースの間がガラスで仕切られ、バス到着まではドアが開かない構造なので、バスの撮影はここでは出来ませんでした。

まあ、過去の乗車時にも撮っていますし、直方到着時にも撮るチャンスがあることでしょう。

一番に並んだおかげで最前列を確保できましたので・・・

↑前面展望をどうぞ!

西鉄天神高速バスターミナルを出発すると、スロープで地上へ降りていきます。

バスターミナルが地上3階にあるためですが、ここを通るのは高速バスだけなのでちょっと特別感もあります。

右手に見える線路は西鉄天神大牟田線であり、西鉄電車で福岡(天神)駅に到着する際にはスロープを通るバスの姿も見られますね。

天神地区のメインストリートとなる渡辺通りへ出ました。

西鉄天神高速バスターミナルを発着するバスは全てここを通りますし、一般路線も数多く運行されていることから、一般車よりもバスの方が多いなんて光景も珍しくなく、旅行などで福岡を訪れた方が驚く光景の1つですね。

天神橋口交差点を右折し、昭和通りへ曲がっていきます。

実はここで高速バスのルートは2パターンありまして、直方行きのように天神橋口交差点から昭和通りへ入り、呉服町ランプから都市高速に入るパターンと、このまま渡辺通りを直進し、天神北ランプから都市高速に入るパターンがあるのです。

大まかに言うと県内で完結する路線は呉服町ランプ経由、県外へ行く路線は天神北ランプ経由という法則があります。

なお、県外路線の中には西鉄天神高速バスターミナル→博多バスターミナルと立ち寄ってから都市高速に入るパターンもあり、その場合は半道橋ランプから都市高速に入ります。

昭和通り上では中洲と蔵本にも停車しますが、県外路線は西鉄天神高速バスターミナルや博多バスターミナルといったバスターミナルのみ停車して、他の停留所には立ち寄らずに都市高速に向かうパターンとなります。

しかし、早速渋滞に遭遇・・・

9時過ぎということで、まだ混み合う時間帯ではあるんでしょうが、私が福岡にいた頃は都市高速は滅多に渋滞しないイメージがあったのでちょっと意外でした。

まあ、その頃はまだ路線網がいまほど広がっておらず、都市高速を利用する車両が少なかったというのはありますかね。

千鳥橋ジャンクションを過ぎて1号香椎線へと入っていきます。

ここまで来るといくらか流れ始めました。

山陽新幹線との交差地点だけは一旦地上へ降りて交わしていきます。

郊外に出てきて、周囲は倉庫などが多くなってきました。

道路も空いてきましたね。

都市高速を最後まで走ると九州自動車道の福岡インターチェンジに直結しています。

いよいよ九州自動車道ですが、渋滞までいかないものの交通量はかなり多いです。

と、ここでゲリラ豪雨に遭遇!

乗車中のバスを含め、周囲の車両はスピードを控えめに走っていました。

そして、高速道路上の最初の停留所となる高速立花山に到着です。

新宮町と久山町に跨るように立地していますが、周囲は工場や集落がある程度で、あまり利用は多くないようです。

前述の通り、直方線とともに廃止されるバス停の1つです。

続いて高速青柳です。

ここは古賀市に位置しており、JR駅へのアクセスも悪い地域でしょうから、天神地区へ直結できる高速バスのニーズはありそうですが、ここも直方線とともに廃止されます。

停車しないとは言え、本数の多い小倉行きや行橋行きもこの区間を通っているわけで、それらのうちの一部でも停車させれば、このバス停を存続させることも出来たわけですが、それをしないということはそれほど利用はなかったということなんでしょうか。

また、高速青柳と高速立花山については、運行する西鉄バスにとってはやや不都合な存在でもあるようでして、それは迂回運行との兼ね合いです。

実は九州自動車道の古賀インターチェンジを降りると国道3号バイパスへ直結していて、バイパスを進めば香椎東ランプから都市高速に入れまして、福岡インターチェンジ付近で渋滞が発生している場合の迂回経路として使われることもあります。

しかし、高速立花山と高速青柳は古賀インターチェンジと福岡インターチェンジの間に位置するため、この2箇所に停車するとなるとこの迂回運行が使えなくなってしまうのです。

そのため、小倉や行橋からのバスが古賀インターチェンジ経由の迂回運行をしていても、直方からのバスだけは迂回運行ができず、福岡インターチェンジ経由での運行となっていました。

利用の少なさに加えて、迂回運行への影響も考えるとバス停も廃止という判断になったものと思われます。

若宮インターチェンジが近づいてきました。

ところで、案内標識に注目してほしいのですが、「若宮 宮若」と案内されているのが分かるでしょうか?

回文になっているのがネタにされることもあるこの標識ですが、インターチェンジ名は「若宮」ですが、所在地は「宮若市」なのです。

元々は若宮町というのがあり、それにちなんでインターチェンジの名前もつけられましたが、隣接する宮田町と合併し、宮若市という市名になったのです。

恐らくは若宮町と宮田町から1字ずつとった合成地名ということなんでしょうが、そのまま若宮市では宮田町が吸収されたイメージが強くなるので、逆転させて宮若市になったとかですかね。

ちなみに、直方線については2010年~2013年の3年間だけ、若宮インターチェンジと直方パーキングエリアには停車していませんでした。

高速立花山と高速青柳に停車する代わりということで、いわば千鳥停車的な扱いだったのでしょうが、3年で復活したあたり、意外と直方市内からの需要もあったということなんでしょうか。

出口ランプウェイを進むとその途中にバス停への進入路があります。

こちらがバス停です。

今回は利用者はいませんでしたが、小倉行きも止まるため停車本数は高速立花山、高速青柳とは桁違いであり、利便性はかなり高そうですよね。

宮若市には山陽新幹線が通過するものの駅はなく、市内に鉄道駅がない状態なので、高速バスのニーズが高いのかもしれません。

普通に駐車場に入っていって、まるで休憩でもするみたいですが、駐車場を素通りしていきます。

そもそも直方線は全区間乗っても1時間ちょっとの路線であり、休憩は設定されていません。

この付近では筑豊本線と交差しており、筑前植木駅が400mほどと近いので、直方線が停車する高速道路上のバス停では一番アクセスがいいでしょうね。

ただ、筑豊本線に乗り換えたとして、直方方面ならこのままこのバスに乗っていればいいわけですし、折尾方面だとしたら最初からJRに乗って鹿児島本線で向かったほうが便利ということもあってか、利用が多いわけではなさそうです。

余談ですが、この付近に山陽新幹線の新駅を設ける構想があるそうで、実現すれば新幹線から筑豊地域へのアクセスが改善しますし、直方市にとっては北九州市や福岡市への通勤・通学が容易になり、人口減少への対策になるとして推進の立場にあるようです。

JR九州にとっては従来通り小倉駅や博多駅から自社路線を使ってもらったほうが儲かるわけで、利害調整をうまく出来るかも実現への鍵になりそうです。

山陽新幹線と並行しつつ遠賀川を渡っていきます。

ここで直方市を一旦離れて北九州市に入ります。

八幡インターチェンジで高速道路を降ります。

この路線では都市高速を除く高速利用区間は半分くらいですかね。

ちなみに、このまま直進すると北九州都市高速に直結しており、小倉発着の高速バスのうち、「いとうづ号」と「ひきの号」はここで九州道を降りて北九州都市高速に入っていきます。

ここにもバス停がありますが、料金所を出てすぐの場所でした。

このように本線からは外れた場所にバス停があることもあって、小倉や行橋発着の路線はここには停車しないのですが、折尾・黒崎を発着する北九州空港行きの高速バスがここに停車するため、直方線廃止後もバス停としては維持される模様です。

バスは国道200号直方バイパスに出ます。

北九州方面へ進むため、直方とは反対方向へ向かっているようにも見えますが・・・

馬場山交差点を左折して現道へ入っていきます。

ここから先は直方~黒崎間の急行バスと重複する区間となります。

高速バスもこまめに停車しているのですが、急行バスよりは停車バス停が絞られており、この区間は急行運転をしているとも言えそうです。

また、高速バスということでクローズドドアシステムはあるのですが、設定は福岡市内のみであり、高速道路上のバス停はもちろん、一般道区間となる八幡インターチェンジ~直方間も含めて乗降は自由なので、1区間だけの乗車もOKです。

なので、ローカル需要についても担うことができるわけですが、この時は一般道区間だけの利用者はいませんでした。

先程走ってきた九州自動車道と交差です。

そのまま道なりに進むと直方市へ入っていきます。

再び遠賀川を渡っていきます。

九州自動車道には遠賀川より手前に鞍手インターチェンジがありますから、そこを使えばより直方駅へは近くなりそうですが、八幡インターチェンジ~直方間の途中バス停でもちらほら下車があったのでこの区間の需要も無視できないのでしょうね。

そのまま道なりに進むと国道200号から県道40号へと移り、直方駅が言えてきます。

ちょっとコンビニ行ってくる的なノリでローソンへ入っていきますが、ここが終点の直方バス停です。

バス停とコンビニが一体化しているようですね。

バスを降りまして撮影です。

それにしても、コンビニに乗り付けるバスなんてちょっとシュールですねw

奥が待機場所になっているようです。

ところで、この車両もバスマニア視点では注目すべきものであり、通称「B高」と呼ばれるタイプの車両です。

西鉄バスではかつて、県内路線を中心に一部の高速バスの運賃を上限1000円とする施策を行っており、JR九州に対抗していました。

そんな中でより低コストな高速バス車両として登場したのがこの「B高」で、正式には「B型高速車」と言います。

特徴としては、一般路線バス向けの車両をベースにしており、外観も先頭部のデザインなんかは高速バスというよりは路線バスっぽいですよね。

極力路線車と部品を共通化することで、コストカットを図っており、系列の西日本車体工業が製作していました。

その西日本車体工業が消滅してしまったことから今後新規導入されることはなく、現在活躍している車両も徐々に引退していっている状況から、今後希少価値が高まっていく車両ですね。

私個人としては西鉄高速バスといえばこのB高というイメージが強いので、今回乗れてよかったです。

そのまま折り返し運行するわけではなく、車庫へ回送されるようです。

最後にバス停を見ていきましょう。

バス停名は「直方」であり、「直方駅」ではありません。

この場所にはかつて直方バスセンターがあり、西鉄バスはこちらへ、JR九州バスは駅前へという感じだったようです。

その後、バスセンターは老朽化により廃止されると西鉄バスも駅前ロータリー発着になりますが、バスセンター跡地にローソンが開業すると再び西鉄バスのみバス停を移動したという経緯があるようです。

時刻表も見ていきましょう。

今回乗ってきた天神~直方間の高速バスの他、黒崎への急行バスが主力路線という位置づけで、あとはローカル路線という感じですね。

その主力の高速バスが廃止されてしまうわけですが・・・

それではここからは直方駅へ移動し、次の活動へ向けて平成筑豊鉄道で田川後藤寺駅へ移動します。

平成筑豊鉄道で田川後藤寺へ

それでは、続いては後藤寺へ移動するべく、平成筑豊鉄道を利用します。

移動パートではありますが、平成筑豊鉄道に乗るのは私にとってかなり久々でしたし、記事で取り上げるのは初めてだったと思いますので、軽く解説を入れておきましょう。

平成筑豊鉄道は国鉄(→JR九州)が運営していた伊田線、糸田線、田川線の3路線を引き継ぐべく設立された第三セクター鉄道であり、社名の通り筑豊地域に路線を展開しています。

3路線とも筑豊炭田に多くあった炭鉱と筑豊本線を結ぶ支線的な路線であり、石炭輸送を目的とした路線だったこともあり、炭鉱閉鎖後は採算が悪化し、廃止の方針が示されました。

これを第三セクター方式で維持するべく平成筑豊鉄道が設立されたわけですが、設立は平成元年のことであり、社名を決定するまさにその日に新年号として平成が発表され、急遽現在の社名が決まったようです。

当時の新年号である平成を使った社名は多くありますが、その先駆け的存在であるとともに、鉄道業界では唯一の存在とも言えます。

さらに元々JRの貨物線だったものを観光鉄道として復活させた門司港レトロ観光線の運営もしています。

余談ですが、平成駅というのはJR九州の豊肥本線にありますが、こちらは1992年(平成4年)に開業しており、由来となった地名も1991年(平成3年)に改称されたものであるらしく、平成筑豊鉄道の方が先に平成を名乗っています。

また、平成筑豊鉄道田川線には「令和コスタ行橋」という駅もあります。

こちらも令和に入って最初の新駅ということから付けられたのですが、元々は平成末期に開業するはずだったのが、豪雨被害で延期されている間に改元があり令和で最初の駅となるなど、平成筑豊鉄道は何かと改元と縁がある会社となっています。

今回乗車するのは伊田線と糸田線ですが、運行形態としては日中は糸田線直通の直方~田川後藤寺間の列車と、田川線直通の直方~行橋間の列車が交互に走るダイヤとなっており、両方が重複する直方~金田間では日中でも30分間隔で列車が走るなど、第三セクター鉄道としては本数が多くなっており、本数が少ない区間でも1時間に1本はあるなど、第三セクターとしてはかなり頑張っているダイヤです。

増便や新駅の設置など、積極的な経営で知られ、第三セクターの成功例の1つに数えてもいいであろう同社ですが、さすがに人口減少やモータリゼーションという状況下では利用者は減少傾向にはあるようです。

今のところは廃止という話は出ていませんが、平成、令和、そしてその次の元号になっても元気に走り続けてほしいものです。

それではレポート再開です。

平成筑豊鉄道の駅はJRの駅と隣接していますが、改札は別々なので要注意です。

こちらが平成筑豊鉄道の乗り場です。

改札は車内で行う方式であり、実質的に無人駅の利用方法となっています。

券売機もありましたが、調整中とのことで使えませんでした。

また、平成筑豊鉄道ではICカード乗車券は導入されていないので、現金払いとなります。

乗る時に整理券を取り、自分で運賃表から運賃を確認してちょうどの額を運賃箱に入れるという方式ですね。

待っていたのはこちら!

第三セクターではお馴染みの新潟トランシスのNDCシリーズで、形式名を400形と言います。

平成筑豊鉄道では2世代目となる車両で、初代となる100形・200形・300形は引退済みです。

反対側は色が違いました。

広告ラッピング車となっており、平成筑豊鉄道では車体ラッピングの他に駅名のネーミングライツ、枕木オーナー、吊り革オーナーといった施策で増収に努めています。

駅名標です。

デザインは国鉄っぽいですが、駅ナンバリングもされているんですね。

起点と書いてありますが、なぜか0.1キロポストなんですねw

恐らくは元々JRと同じホームに発着していたのが、改札を分離する意味でホームを移設した結果、100m分短くなったのでしょうね。

あと、平成ちくほう鉄道と書いてあるのにも注目ですね。

正式社名は全部漢字表記の「平成筑豊鉄道」ですが、「ちくほう」を平仮名表記する例も多いんですよね。

パンフレットなど一般向けの案内でも使われているようですが、理由はよく分かりませんでした。

乗車しました。

このようにオールロングシートなんですが、長時間乗車するケースは乗り鉄以外では稀でしょうし、これでいいのかも?

↑ここでも車窓を撮ってみました。

ロングシートですが、空いていたおかげで撮ることが出来ました。

それでは発車です。

JRの線路にはキハ40系の4両編成がいますね。

後藤寺線で使われる車両でしょうか。

しばらくは筑豊本線と並走していきます。

何気にどちらも複線なので、まるで複々線のような見た目になっています。

筑豊本線はまだしも、平成筑豊鉄道も複線なのはオーバースペックな気もしますが、かつて盛んだった石炭輸送のためには複線が必要だったのでしょう。

似た事例としてはJR北海道の室蘭本線の岩見沢~沼ノ端間があり、こちらも現在は普通列車が走るだけの非電化路線ですが、かつては貨物輸送が盛んで、その名残で多くの区間が複線として残っています。

極端な事例ですが、かつて存在した香月線という路線では、最盛期には旅客列車用の単線に加えて、貨物列車専用の複線が設けられるほど、石炭輸送のニーズは強かったようですね。

ここで対向列車とすれ違いです。

複線区間なんだから走行中にすれ違うのは当たり前なんですが、あまりに乗車している車両とのギャップが凄くてw

現状は最大でも毎時3本程度なので、小まめに交換設備を設置すれば単線でも捌けなくはない本数だとは思いますが、今のところ単線化するという話もないようです。

単線化したらしたで交換設備のための分岐器やこの連動装置、信号設備なんかも必要になりますし、それで捻出した用地も線路1本分の細長い敷地となって、転用も難しいので売却もままならないだろうと考えたら、単線化してもそれほどコストカットにはならないのかもしれませんね。

途中にある「あかぢ駅」です。

由来となった地名は「赤地」と書きますが、既に存在する赤池駅と似ていて紛らわしいことから平仮名表記で「あかじ駅」となったものの、「赤字」を連想してしまうためか後に現在の表記である「あかぢ駅」に変更されたという経緯があるようです。

当駅も多く設置された新駅の1つなんですが、伊田線について見ると、転換前から存在する駅は直方、中泉、赤池、金田、糒、田川伊田の6駅だけで、その区間内に新駅は9駅も設置されているので、駅数が2.5倍に増えたことになりますね。

多くの区間で駅間は1km程度と都市部の鉄道並みとなっており、かつて存在した並行路線バスを廃止に追い込むほどの旅客獲得に繋がったようです。

ふれあい生力駅です。

これまた変わった名前ですが、意外とその由来に関する情報が少なくて驚きました。

「ふれあい」はいわゆる瑞祥地名的なものだと解釈して「生力」に注目してみても駅名と近隣にある高齢者施設「生力ユーカリ園」(こちらはふれあい生力駅のネーミングライツを取得しています)しかヒットしないんですよね。

ただ、古い時代の個人サイトのアーカイブには、開業時の所在地だった赤池町(現在は合併により福智町)のキャッチフレーズである「童謡の町・ふれあいの町」と、所在地名の生力を組み合わせたものとする記述が見られました。

地図で確認すると駅の所在地は福智町赤池となっており、生力という地名は見つけられず、更に検索を続けると、合併前の赤池町時代の広報誌のアーカイブが見つかり、その中に「生力ニュータウン」という名前が見つかりました。

現在、駅周辺にあるニュータウンは「赤池ニュータウン」と呼ばれていますが、合併前は「生力ニュータウン」と呼ばれており、地名も「生力」であった可能性は高そうです。

合併に伴う区画整理などで地名が消滅して駅名にだけ名残が残ったというパターンですかね。

そうなると「生力」という地名の由来も気になりますが、ただでさえ情報が少ないこともあってそこまでは分かりませんでした。

ただ、瑞祥地名的な雰囲気を感じる名前だとは思いますので、ニュータウン開設時に付けられた名前という可能性が高いとは思っています。

駅名ネタで脱線してしまいましたが、レポートを続けていきましょう。

赤池駅です。

旧赤池町の中心地であり、信号場としては明治から、駅になったのは昭和初期という歴史ある駅です。

この駅との混同を避けるために「あかぢ駅」が平仮名表記になったのは既述のとおりです。

金田駅に到着です。

ここは伊田線と糸田線の分岐点であるとともに、平成筑豊鉄道の本社・車両基地があるなど、平成筑豊鉄道の中心となる駅です。

乗務員交代があることもあって5分程度停車するようです。

ところで、ここも駅名がネタにされがちで、具体的にはアメリカの北にあるあの国と同じ名前なので、国内なのに海外みたいというわけですねw

由来はかつての所在地の金田町であり、現在は合併により福智町となっています。

海外の地名っぽい日本の地名というと、鳥取県湯梨浜町にある羽合(ハワイ)という地名もありますが、こちらは駅名にはなっていないものの、かつては羽合町という自治体でした。

車両基地には旧型の100形がいました。

既に引退しているはずですが、1両だけ保存されているようです。

そして、ここからは糸田線です。

糸田線は金田駅と田川後藤寺駅を結ぶ全長6.8kmのミニ支線であり、複線だった伊田線に対して、こちらは単線となっています。

それも途中駅での交換はできない、全線1閉塞となっていますが、路線が短いこともあってかそれでも最大で毎時2本の運行があります。

そんな糸田線はあっという間の乗車で終点の田川後藤寺駅に到着です。

駅名標です。

当駅は「Mr.MAX」がネーミングライツを取得しており、平成筑豊鉄道については「Mr.MAX田川後藤寺駅」となっています。

Mr.MAXは福岡県発祥のディスカウントストアで、田川市が創業の地です。

福岡では馴染み深いお店ですが、他地域での知名度はそれほどではないと思います。

でも、最近は関東にも進出してきているようなので、全国的な知名度もこれから上がっていくかもしれませんね。

このあたりのJR線は未だにキハ40系が主力であり、平成筑豊鉄道の方が新しい車両になっているのがなんか面白いですw

駅舎です。

田川市の玄関口となる駅ですが、意外とコンパクトな駅舎ですよね。

あと、隣にある交番が邪魔で全景が撮れないというw

駅前広場がありますが、もっぱらタクシー乗り場としてのみ使われているようです。

路線バスについてはコミュニティバスが付近の路上で客扱いをします。

主力の西鉄バス筑豊については少し離れた「後藤寺」というバス停を発着しており、駅前にはやって来ません。

地方都市だと駅とバスターミナルが別々というパターンはたまにありますが田川市もその例に漏れないようですね。

あとは徒歩で西鉄後藤寺営業所へ移動し、そこから10番添田線に乗るのですが、その途中で昼食を食べることにしました。

筑豊と言えばホルモンが有名ということで、それが食べられるお店をネット検索で見つけ目星をつけていたのですが、入店すると、ご飯が炊けていないということで断られてしまい、結局はコンビニ飯となりましたw

というわけで筑豊ホルモンはまたの楽しみということで、西鉄後藤寺営業所へ向けて歩き始めました。

ちょうど西鉄バスの姿が見えましたが、あれは天神行きの筑豊特急ですね。

田川市にも後藤寺線があり、新飯塚駅で乗り換えれば博多方面へ移動できますが、本数はバスが圧倒的に多く、シェアもバスが圧倒的なのは想像に難くないです。

途中で見かけたこの建物ですが、実はかつて後藤寺バスセンターだった場所です。

炭鉱が元気だった時代は多くの路線が乗り入れていていたようですが、人口減少や平成筑豊鉄道の開業で鉄道へ利用者がシフトしたこともあって路線数が減少していき、更には建物の老朽化もあって2016年をもって閉鎖されました。

意外にもこの建物自体は西鉄バスが所有しているのではなく、別会社が所有しているんだそうで、西鉄バスではかねてより修繕を求めていたものの、所有する会社側が応じずに閉鎖という流れになったようですが、路線数が減ったことでバスセンターの必要性が薄れたということもありそうですね。

「ターミナル会館」とも書いてありますが、これは映画館の名前だそうで、かつては構内に映画館があったんだそうです。

かつては後藤寺バスセンターだった場所の路上にあるのが「後藤寺バス停」です。

当然、バスセンターが現役だった時代は構内に乗り入れていましたが、コミュニティバスのみ路上にバス停があり、バスセンター閉鎖後に西鉄バスもここにバス停を移設したようです。

かつては主力の福岡行き特急・急行バスに加えて小倉行きの快速や今回乗車する添田線の他に地域のフィーダー路線が数路線あったようです。

現在は小倉行きの快速もフィーダー路線も無くなってしまい、ここを通るバスは筑豊特急と10番添田線の2路線だけになっており、添田線の廃止によって、いよいよ筑豊特急だけになるなど、もはやバスセンターとは呼べない場所になってしまっていますね。

そんな旧後藤寺バスセンターを過ぎて更に歩きます。

この後藤寺バス停からも添田線に乗れますが、まだ時間があるのと、どうせ乗るんだったら全区間乗りたいですしね。

奥には山体を削られまくった山が見えますが、あれは関の山鉱山です。

ただし、掘っているのは石炭ではなくて石灰石だそうで、どこかで見覚えがある風景だと思ったら、秩父の武甲山に似ているんですよね。

あとは近くのコンビニで昼食を買って食べたら、西鉄後藤寺営業所より10番添田線に乗車していきます。

西鉄バス筑豊 10番添田線

ここからは10番添田線に乗車していきます。

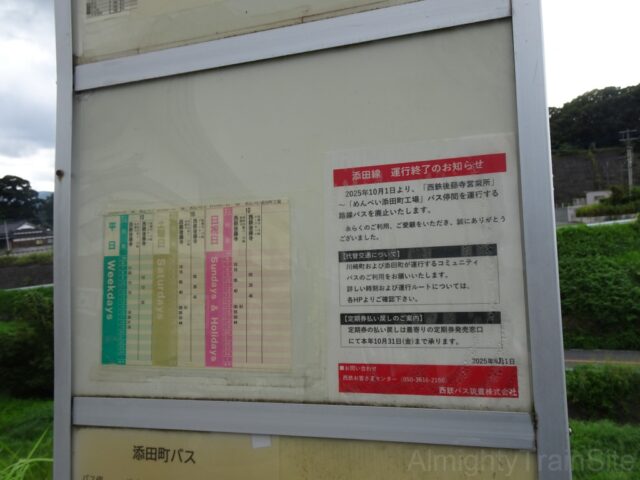

この10番添田線は西鉄後藤寺営業所とめんべい添田町工場を結ぶ路線で、田川市・川崎町・添田町を結ぶ地域の基幹路線とも言えます。

経路としてはJR日田彦山線と並行する形でもありますが、鉄道よりこまめに停留所があるということで補完関係にあるといえるでしょう。

運行形態としては西鉄後藤寺営業所~めんべい添田町工場間を走破する便のみで区間便の設定はありませんが、オークホール前経由の便と西添田駅口経由の便が設定されています。

主力は西添田駅口経由の方で、一部便がオークホール経由となるという表現が正しいでしょうか。

運行本数は平日ダイヤでは1日11往復、土曜ダイヤと休日ダイヤでは1日12往復となっており、朝夕は1時間間隔、それ以外は1~2時間に1本程度の本数となっています。

地方の路線にしては充実している方であり、まさに地域の基幹路線という感じがしますが、残念ながら2025年9月末をもって廃止されます。

これにより西鉄後藤寺営業所(田川車庫)が管轄する一般路線は全滅となり、田川車庫は筑豊特急のみを運行することになります。

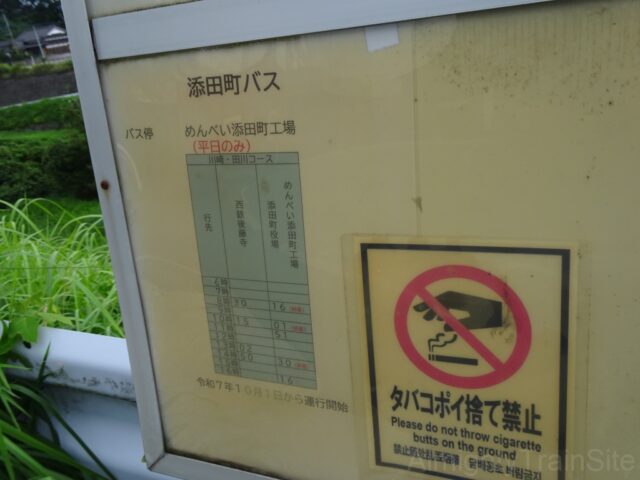

廃止後は添田町バス(コミュニティバス)として代替されるようで、運行区間は概ね10番添田線を踏襲するものの、めんべい添田町工場へ行かない代わりに添田町役場へ乗り入れる系統が新設される他、運行主体が添田町となるためか川崎町、田川市内では停車停留所を絞っており、10番添田線より利用できる停留所は減るようですね。

おおむね周辺にお店や病院があるバス停が停車停留所になっているようで、添田町民の生活に関連する停留所だけということのようです。

本来であれば川崎町や田川市と連携して、3市町合同の公営バスという位置づけにできればよかったんでしょうが、話し合いが折りあわず添田町単独での運行となった結果でしょうか。

運行本数も1日5往復に減ってしまう上に平日のみの運行となるようです。

毎日運行で1日11~12往復出ていたのから比べるとかなりサービスダウンという感じはしますが、これが添田町という自治体の捻出できる予算でできる限界だったんですかね。

せめてもの救いはJRの駅まで移動できれば日田彦山線が利用できることでしょうか。

それではバス停です。

福岡方面の筑豊特急は県道上のバス停から出発ですが、10番添田線は構内にあるバス停から出発です。

実はこの路線に乗るのは2回目でして、前回は日田彦山線BRT「ひこぼしライン」で添田駅に到着後、10番添田線でここまでやってきて、ここから筑豊特急で天神へ戻るという行程でした。

あの頃は廃止という話は出ておらず、筑豊特急に乗り継ぐのにJRより便利だという実用的な理由で選んだものですが、そういう動機での乗車だったので全区間乗車はしていませんでしたし、前面展望を撮っていなかったということでこうして改めて乗車に来ました。

まあ、ちょうど九州地区での廃止路線が重なったこともあったので、この路線だけが廃止だったらわざわざ乗りに来たかは微妙ですがw

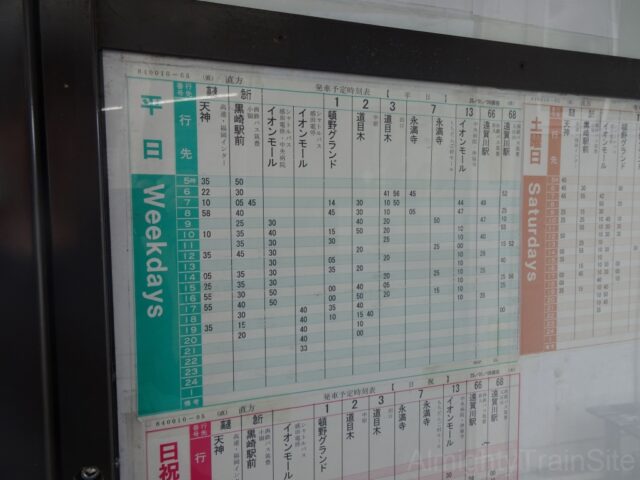

時刻表です。

このように地方路線にしては意外と本数がありますが、一昔前だったらこれだけの本数がある路線がいきなり廃止なんて考えられなかったですよね。

あと、特急も載ってますが、筑豊特急のうち、一部の便は西鉄後藤寺営業所を通り越して福岡県立大学や香春町役場まで直通しています。

このうち香春町役場までの系統については、かつて存在した後藤寺~小倉間の快速バスの名残ともいえる路線でして、利用者減から小倉への直通を取り止め、中谷までの運行となりますが、それも廃止されると香春町~田川市間のみ筑豊特急の延伸という形で存続させることになったのです。

また、中谷から呼野付近の頂吉越までは「おでかけ交通」というコミュニティバスで代替されていますが、頂吉越~香春町役場間は代替交通が存在せず、鉄道でのみ往来可能になっています。

バスを待っているとなんとトラックが乗り付けてきました。

バスの営業所なのにトラック!?と思っていたものの、よく見ると車体には「西鉄運輸」の文字が!

なるほど、グループ会社同士ということで給油をさせてあげることがあるんですね。

そして、バスがやってきました。

福岡都市圏でも普通に見かける塗装ですが、筑豊特急が主力となるこの地区では逆にレアですね。

↑無事にマニア席を確保できましたので前面展望をどうぞ!

※12月7日公開予定なので、それ以前にご覧の方は公開までしばらくお待ち下さい。

キャプチャでもご紹介していきます。

まずは県道95号を東へ進みます。

後藤寺本町交差点を左折して国道322号に入ります。

この付近にかつての後藤寺バスセンターがあります。

もう少し直進すれば田川後藤寺駅ですが、西鉄バスは基本的に田川後藤寺駅には乗り入れませんw

国道322号に入りました。

よくある郊外の道という雰囲気ですが、地域を縦貫する道路ということで交通量はなかなかです。

三ヶ瀬交差点を左折します。

これにて国道322号を外れ、あとは県道95号となります。

東洋団地入口バス停です。

ここにはスーパーマーケットや衣料品店があり、利用者が多いようでした。

ここは川崎町ですが、添田町からも買い出しに来る人もいることでしょう。

真木トンネルという短いトンネルを越えると川崎町から添田町に入っていきます。

右側にも小さなトンネルが見えますが、こちらはJR日田彦山線のトンネルです。

西添田駅の手前では狭い箇所もありました。

旧道なのかと思ったらこれが現道のようですね。

ちなみに、乗車したバスは西添田駅口経由でしたのでこちらを通りますが、オークホール経由だとこの付近は別ルートになります。

ところで、オークホールって何なんだと思って調べてみると、町営のホールのようです。

公民館も併設しているようで、利用者に便宜を図って一部便が乗り入れているようですね。

添田駅は「ひこぼしライン」開業後にリニューアルされており、バスは専用道路を通って構内へ乗り入れていきます。

面白いのが、かつて線路があったスペースを道路にしており、日田彦山線のホームに横付けするように停車します。

元々は「ひこぼしライン」と日田彦山線の列車を対面乗り換えさせるための構造でしょうが、西鉄バスも同じように乗り入れていました。

JR九州と西鉄バスのコラボとも言える光景ももう見納めですね。

添田駅からは一旦来た道を引き返す形で県道95号へ復帰します。

案内標識にはこの先で交差する県道52号が出ていますがどちらへ曲がっても道の駅があるんですねw

伊原(いばる)交差点を左折して県道34号を外れます。

付近に同名の伊原バス停もあるのですが、2014年まではここが終点だったようです。

ここで私以外の最後の乗客が降りていき、車内は私だけとなりました。

更に左折して行くといよいよ終点のめんべい添田町工場が見えてきます。

小さく写っている赤い看板がそれですね。

この細い分かれ道がバスの発着場所のようです。

全区間乗っていたわけですが、川崎町内での乗り降りが結構あったので、代替となる添田町バスでは停留所が減らされることを考えると、川崎町内の利用者が一番影響が出そうですね。

これについては川崎町と添田町で何らかの協議をして、川崎町側も一定程度運行経費を負担する代わりに川崎町内も従来通りの停留所数に戻すとかしないといけないでしょうね。

こうしてみると結構な坂ですね。

添田駅や西添田駅からも歩けなくはない距離なんですが、その場合はこの坂がネックになりそうです。

バス停を振り向いて

路傍のスペースが転回場所になっているようですね。

廃止後の代替交通手段となる添田町バスの時刻表が既に掲出されていました。

そして、こちらがめんべい添田町工場です。

そもそも「めんべい」って何なのかという話ですが、福岡市の山口油屋福太郎が製造するお菓子の名前で、明太子を練り込んだ煎餅です。

福岡土産としても定番の1つであり、お土産としてもらったことがあるという方もいるかも知れませんね。

入口にあった工場の看板です。

このように工場見学も出来るようなので、従業員の通勤需要だけでなく、見学者の需要もあったんでしょうね。

※2025年10月現在では見学は「当面の間中止」となっています。

見学の際は公式サイトにて最新の情報をご確認下さい。

ここで改めてバスを撮ります。

まだめんべい添田町工場行きの幕になっていますね。

そして着停です!

折り返しが5分しかないのでざっくりとしか撮影できませんでしたが、これに乗って添田駅へ向かいます。

歩いても良かったのですが、最後にこの区間も乗ることで後藤寺方面も2回に分ける形にはなりますが全区間乗車を果たせることになります。

側面の幕を撮って乗車です。

今度は添田駅までですし、普通に乗って過ごしました。

↑添田駅到着です。

乗ってきたバスの発車を見送ります。

前回はここから10番添田線に乗ったわけですが、その逆となりました。

直方へ移動する

このあとですが、活動内容としては海老津へ移動して7番松ヶ丘線に乗車するのですが、ここからまっすぐ向かっても時間を持て余してしまいます。

当初計画ではJR九州バス直方線にでも乗って暇つぶしをする予定だったのですが、今朝乗った高速直方線の遅延で10番添田線を1本遅らせた結果、それだと今度は間に合わないことになり、どうするか考えた末に、一度直方へ向かって、そこで高速直方線のバスを撮影してから海老津へ向かうことで時間潰しをすることにしたのでした。

隣に待っていたのはこちら

日田彦山線では主力車種のキハ40系ですが、JR九州では一般的な青帯ではなくて緑色の帯になっています。

これは「ひこぼしライン」とのコラボ塗装だそうです。

↑ここでも車窓を撮りました。

短い区間ですが、列車も田川後藤寺駅行きなので、列車としてみれば全区間車窓ということになります。

※12月7日公開予定なので、それ以前にご覧の方は公開までしばらくお待ち下さい。

キャプチャでもご紹介していきます。

添田駅を出てすぐに見えるのはJR九州バス添田支店です。

「ひこぼしライン」の開業に合わせて設置された支店で、担当路線も「ひこぼしライン」のみとなっています。

田川後藤寺駅に到着したら後藤寺線に乗り換えます。

直方を目指すならば往路と同じく平成筑豊鉄道を利用した方が便利ですが、全く同じルートで引き返すのもつまらないので、復路は後藤寺線経由としました。

↑田川後藤寺駅では小倉行きと接続していました。

それにしても、かつては添田から小倉まで1回乗り換えるだけでバスだけでの移動ができたのに、それも過去の話になってしまっていますね。

↑平成筑豊鉄道の列車がやってきました。

↑そして後藤寺線の列車がやってきました。

ここでざっくりと後藤寺線について解説です。

後藤寺線は田川後藤寺駅と新飯塚駅を結ぶ全長13.3kmの路線で、全線が単線非電化というローカル線です。

下り1本だけ日田彦山線に乗り入れる田川伊田行きがある以外は線内完結の運行が基本ですが、朝の下り1本だけ快速列車があるというのもまた特徴です。

歴史的には後藤寺側、飯塚側双方から貨物支線として建設されたのが始まりで、その間を九州産業鉄道が繋いだことで現在の形態が出来上がりました。

筑豊炭田を抱える地域だけに石炭輸送ももちろん行われていましたが、石灰石輸送も行われていました。

↑ここでも車窓を撮りましたのでどうぞ!

後藤寺線の車窓の醍醐味はこれですね。

現役鉱山のど真ん中を横切っていきます。

そもそも鉱山のために作られた鉄道なので当然と言えば当然ですが、他ではなかなか見られない光景です。

周囲は関の山鉱山となっており、田川市街からも見えましたね。

隣には817系が待っていましたが、これは博多行きであり、直方へは行かないので乗りません。

日中ダイヤでは当駅始発の博多行きと後藤寺線が接続するダイヤになっているようですが、博多~新飯塚間の列車にBEC819系を充当して、そのまま後藤寺線に直通する博多~田川後藤寺間の列車として運行すれば田川市方面の需要もある程度奪えそうですけどね。

あとは直方まで移動ですが、その時の列車の写真は撮り忘れましたw

直方で撮りバスする

ここからは暇つぶしの撮りバスパートですが、お目当てはもちろん廃止される高速直方線です。

ですが、もちろんそれ以外にも撮っていきますよ。

まずは高速直方線ですね。

営業車ではなくて回送出庫のようです。

こちらはB高ではない、普通の高速車ですが、直方線廃止後は直方に高速車が来る機会もなくなるでしょうし、これはこれで貴重な記録でしょうか。

空いた時間で他のバスも撮っていきます。

こちらは直方市のコミュニティバスで、ハイエースが使用されています。

こちらは黒崎行きの急行バスです。

JRや筑豊電鉄とも競合する路線ですが、歴史的には小倉まで運行されていたこともあります。

その後、別路線として小倉~直方間の特急バスも設定されますが、そちらも2022年に廃止されています。

こちらはJR九州バス直方線です。

博多と直方を結ぶ路線であり、西鉄の高速直方線と競合する存在とも言えますが、こちらは全区間一般道経由の一般路線であり、所要時間も高速バスより1.5倍はかかります。

何より、博多~直方間なら電車で移動するほうが早いし本数もあるので乗り通す人は稀だと思いますが、沿道の宮若市や久山町にとっては貴重な交通手段となっています。

過去に乗ったことがあるものの、記事にはしていません。

↑出発は動画で

あとは到着便があるはずなので、それを撮ってから撤収します。

来ました!

しかも、B高ですね!

また、後で写真を見直して気づいたのですが、今朝乗ったのと同じ車両ですね。

↑交差点を曲がるシーンは動画で

↑幕回し!

他にも撮影されている方がいて、直方線廃止はバスファン的にも注目されているようですね。

それでは撤収です。

あとはJRを乗り継いで海老津へ向かいます。

海老津を目指して

それでは7番松ヶ台線に乗るべく、海老津駅へ移動です。

直方駅からだと直通電車はないので、折尾駅で乗り換えとなります。

まず乗るのはこちら

若松線直通の若松行きに乗って折尾まで行きます。

この車両も蓄電池電車ということでネタ要素もあるのですが、以前に乗っていますし、車両の紹介は聞ける車両辞典に譲るとしましょう。

折尾駅に到着!

かつては筑豊本線が地上、鹿児島本線が高架という立体交差の駅となっており、珍しい構造で知られていたものの、現在は筑豊本線部分も高架化されるとともに、駅舎もリニューアルされ、全く新しい駅として生まれ変わっています。

旧駅時代には取材に訪れているものの(記事化はしておらず)、新駅になってからは初めて訪れましたので、構内だけですが軽く見ていきましょう。

また、駅周辺の筑豊本線はルート変更もされているため、新ルートという意味でも初乗車とも言えますね。

↑乗ってきた列車の発車です。

発車標です。

JR九州と言えば青い発車標ですが、ここのは白いんですね。

コンコースへ降りてきました。

若松線乗り場も離れているとは言え、構内乗り換えが可能です。

ちなみに、旧駅時代も筑豊本線と鹿児島本線は構内乗り換えが可能でしたが、筑豊本線と鹿児島本線を直通する列車については別に短絡線が用意されており、短絡線上に専用ホームがありました。

その専用ホームは「鷹見口」と呼ばれ、他の乗り場とは改札内で繋がっていなかったので一度改札を出て乗り換える必要があり、本来途中下車が出来ない乗車券を使用している場合でも出場が認められていました。

一部の床がスケルトンになっていましたが、下にはレールがありました。

地上を走っていた頃の筑豊本線のレールが保存されていたんでしょうか。

あと、こんな張り紙がありました。

実は折尾駅にあるコンビニは改札外にあるファミリーマートだけであり、改札内で利用できるお店は駅弁や立ち食いうどんを提供する「東筑軒」やベーカリーなどに限られているようです。

それに加えて、かつては構造上の都合で一時出場が認められていたこともあって、今でもコンビニに行きたいので一旦改札を出たいという問い合わせが多いんですよね。

規則的には途中下車が出来ない乗車券では買い物が目的であっても改札を出ることは出来ませんが、結構大きな駅なのに改札内にコンビニが1軒もないというのも驚きですね。

今までは特例を活用して改札外のお店を利用していたので問題なかったのが、特例廃止で問題が健在化した形でしょうか。

待っていたのは811系ですが、リニューアルされた1500番台ですね。

博多方の線路を覗いてみました。

筑豊本線と鹿児島本線を直通する列車向けの複線と鹿児島本線、それに若松線の線路と5本の線路が並走しています。

隣に883系「ソニック」がやってきました。

ここで待避ということのようです。

↑発車シーンです。

それでは811系に揺られて海老津へ向かいます。

海老津に到着!

初訪問の駅ですが、ラッシュに当たってしまったこととバス関連の取材を優先したため、駅は最小限のご紹介となります。

こんな壁画もありました。

ここもヨットかウィンドサーフィンのようですが、マリンスポーツが有名なんですかね。

町内のマップがありました。

所在地は岡垣町となっていて、海老津駅は岡垣町唯一の鉄道駅ともなっています。

それではここからはまた乗りバス編です。

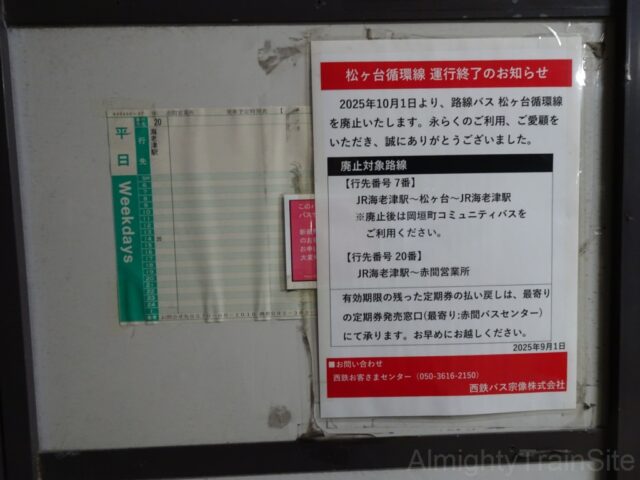

西鉄バス直方 7番松ヶ台循環線&20番JR海老津駅→赤間営業所

それではここからは最後の乗りバス編です。

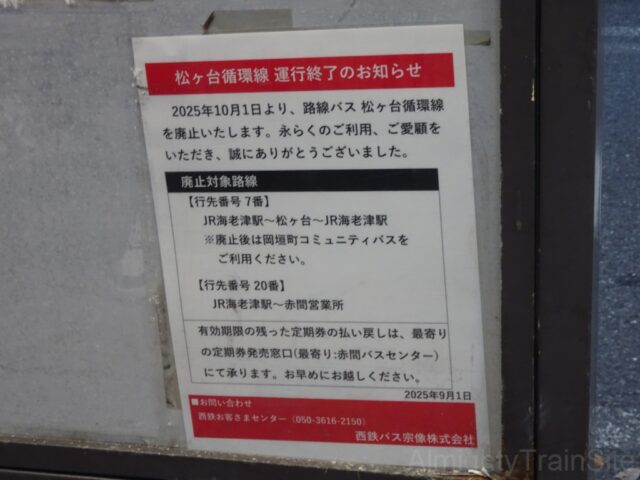

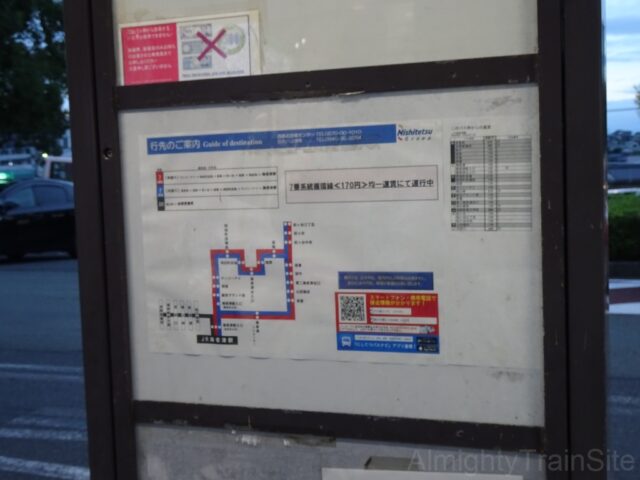

まず最初に路線の概要ですが、7番はJR海老津駅を起点に松ヶ台へ向かう路線で、駅と住宅地を結ぶ典型的なフィーダー路線です。

また、路線は循環路線となっており、更には回り方が時計回りと反時計回りがあり、基本的に交互に運行されます。

松ヶ台地区へ行くならどちらに乗っても所要時間は大差ないようですが、途中バス停へ行く場合はどちら回りか注意が必要ですね。

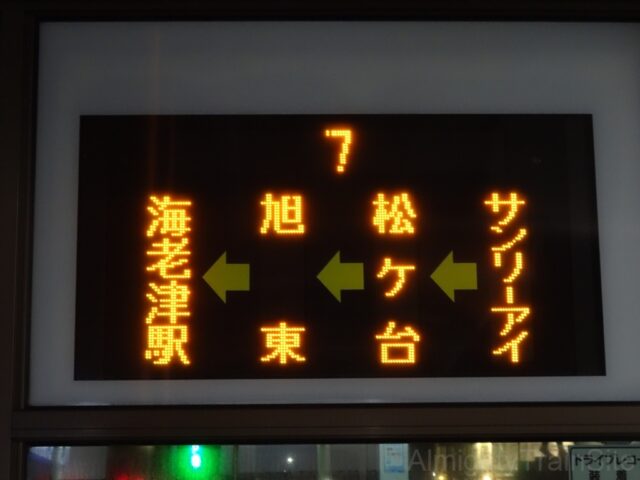

そして、20番の方ですが、こちらはJR海老津駅と赤間営業所を結ぶ路線で、平日のみ1日1往復だけが設定されています。

実質的には7番の送り込み路線であり、いわゆる出入庫路線というやつなんですが、趣味的にはむしろこちらがメインとも言えて、歴史的に見ると天神~門司港間を結ぶ路線の名残とも言えるんです。

そんな路線があったのは昭和の話で、当時の鹿児島本線は優等列車や貨物列車の割合が高く、ローカル輸送を担う普通列車は本数が少ないなど利便性が低かったために成立したんだと思いますが、赤間~黒崎間は平成頃まで走っていたようです。

そんな2路線の廃止に伴い、岡垣町からは西鉄バスが撤退する形になり、以後の岡垣町内のバスは全てコミュニティバスということになるようです。

活動としてはまず7番を1周乗車し、続いて20番で赤間営業所へ向かってゴールです。

いずれも日没後の乗車となるため、とりあえず乗っておこう程度の活動ですねw

7番については終日運行されるので明るい時間帯に乗りに来ることも出来ましたが、それだと20番まで時間が余りまくりますし、20番についても逆の赤間営業所発海老津駅行きだったら明るい時間帯に乗れたのですが、それを行程に組み込むとなるともう1泊追加するしかなかったので諦めました。

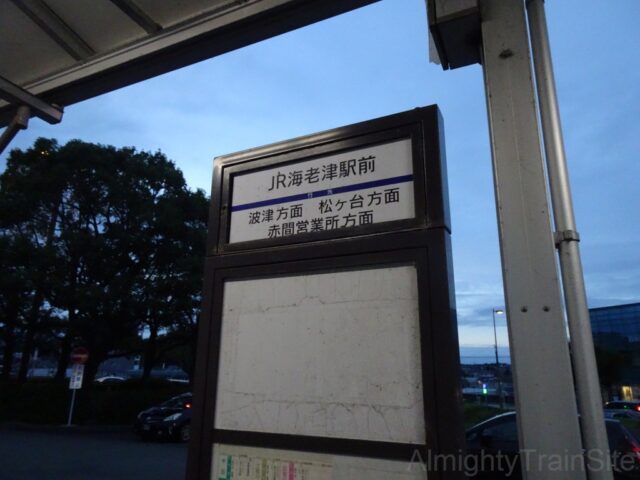

バス停です。

波津方面とも書いてありますが、かつて西鉄が運行していたものの、現在は岡垣町コミュニティバスに転換されています。

松ヶ台方面もコミュニティバスに転換される予定ですが、赤間営業所行きについては出入庫路線なので引き継がれないでしょうね。

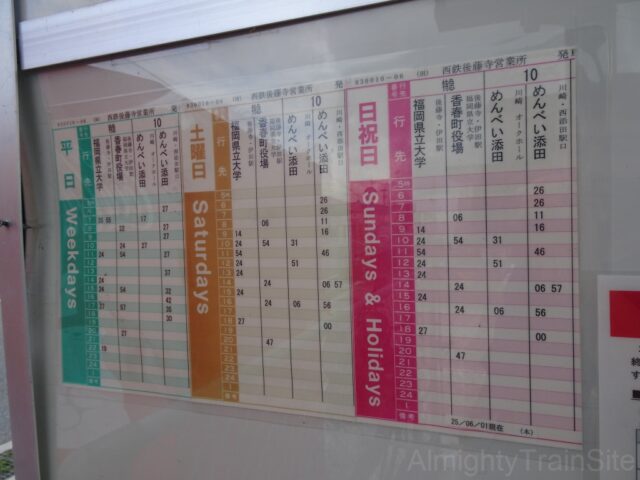

時刻表です。

赤間営業所行きが平日のみですが、7番は両方向毎時1~2本ずつ出ており、両方合わせれば毎時2~4本程度ある計算になりますね。

路線図です。

このように松ヶ台地区が複乗になっている以外はぐるりと1周する循環路線です。

しばらくしてバスがやってきました。

こちらはここが終点となるバスですが、到着便でないと海老津駅という行先は見られませんからしっかり撮っておきましょう。

コミュニティバスも来ました。

これもかつては西鉄の路線だったんでしょうね。

側面の幕を撮って乗車です。

このバスはサンリーアイ先回りの便です。

夜間ということもあって車窓のご紹介は出来ませんが、テキストオンリーでレポートを進めていくとしましょう。

乗車したのは10名前後のようで、通勤や通学で使っている人も一定数いる模様です。

しかし、松ヶ台までに大半が降りていくのですが、そのまま一周して海老津駅まで行く人が私以外に数名いました。

下車後に速攻撮影に向かっていたので間違いなく同業者ですが、平日でも複数名のさよなら乗車組と遭遇するとは驚きです。

まあ、どうせなら20番赤間営業所行きとセットで乗ろうと考える人が多いでしょうし、この時間だったら仕事や学校の後でも来られるということで多かったのかもしれません。

あと、途中にある「海老津」というバス停なんですが、ここにはかつて海老津バスセンターがありました。

赤間や黒崎方面への幹線と地域のローカル路線の接続点だった場所ですが、現在は途中バス停の1つという存在に過ぎません。

でも、バスセンター時代の建物も残っているようで、3号線経由のバスが繁栄していた時代を物語る生き証人とも言える場所です。

残念ながら夜間の乗車ということで撮影はできなかったのですが、変わりにGoogleストリートビューのURLを張っておきます。

↑到着後、再び7番として発車するシーンを動画で撮りました。

このあとはしばらく待ってから赤間営業所行きを待ちます。

乗ったバスの次のバスが海老津駅到着後、そのまま赤間営業所行きになるので、それを撮影してから乗車です。

来ました。

周りにも撮影者が集まっており、やっぱり皆さんこのあとの赤間営業所行きが狙いのようですね。

側面の幕です。

路線が短すぎるためか途中経由地は一切案内されていませんw

それでは乗り込みます。

先程撮影していた人たちが全員乗り込んだ一方で、一般の利用者は誰も乗ってこないので、実質マニア専用バスとなることが確定しましたw

この20番は県道287号、国道3号、県道69号と走っていくのですが、県道部分もかつては国道3号だった、いわゆる旧道ですので実質的にはひたすら国道3号を走る路線ということが出来ます。

車内にマニアしかいないので車内の案内表示を撮らせてもらいました。

「母の家前」という変わった名前のバス停がありました。

由来は付近にある児童養護施設「報恩母の家」のようです。

そして、その先で国道3号に合流します。

トンネルから出てきた国道3号の本線に対して、県道がインターチェンジのランプウェイのように合流していく線形となっています。

ブレてしまいましたが「城山峠」です。

この峠は岡垣町と宗像市の境に位置しているのですが、国道3号については峠部分にはトンネルはありません。

逆に峠とは関係ないところにトンネルがあったりして面白いですね。

ほぼ同地点を鹿児島本線も通過しており、こちらはトンネルで通過しているのですが、この付近の鹿児島本線は撮影名所としても知られていますね。

城山峠を越えるバスはこの20番だけなので、廃止によって城山峠をバスで通過することはできなくなりますね。

岡垣町にとっては公共交通機関に限ると鉄道でしか町外と往来できなくなることになります。

まあ、元々平日のみ1日1往復でしたから日常的に利用している人はいなかったのではないでしょうかw

峠を越えると右折して県道69号へ入っていきます。

こちらも県道から国道へ入る地点はインターチェンジのランプウェイのような線形です。

県道に入ってすぐに終点の赤間営業所となります。

赤間営業所に到着!

もちろん、ここでも撮影会が始まりましたw

まだ廃止までは数日残っていましたが、本当のラストランの日とかどれくらいの人数が集まったんでしょうね。

時刻表です。

このように1日1本ですが、赤間営業所発JR海老津駅行きは14時20分と、乗りに行くのは割と楽な時間帯ではあるんですよね。

ただ、今回は遠征ということで他の活動との兼ね合いから日程を増やさずにこの便を組み込むことは出来ず諦めました。

路線図です。

短すぎてスペースが余りまくっていますねw

せっかくならもう少し大きく書けばいいのにw

ちょっとしたバスセンターみたいですが、ここが赤間営業所です。

赤間急行や26A番などで天神地区へ直結されているなど、利便性も高いです。

かつてはここを通り越して海老津までバスが行っていた時期もあるわけですが、先程乗った20番はその名残というわけですね。

そこへ26A番のバスが来ました。

このバスは天神地区と赤間営業所を結ぶ路線で、ひたすら旧3号線を経由します。

現在は香椎~呉服町間は都市高速を経由する26A番が主力ですが、全区間一般道経由の26番も早朝の赤間営業所方面のみ僅かに設定されています。

他に赤間急行といって、3号線バイパス経由で天神と赤間営業所を結ぶ路線もありますが、どちらも面白い路線なので、機会があればブログで紹介できたらと思います。

それではここからは夜行バスが出る博多への移動となります。

博多へ向かう

というわけで移動パートです。

最初はバスで移動することも考えましたが、博多へ向かうには電車のほうが便利ですし、流石に電車のほうが早く、夕食の時間を確保する意味でも電車にしました。

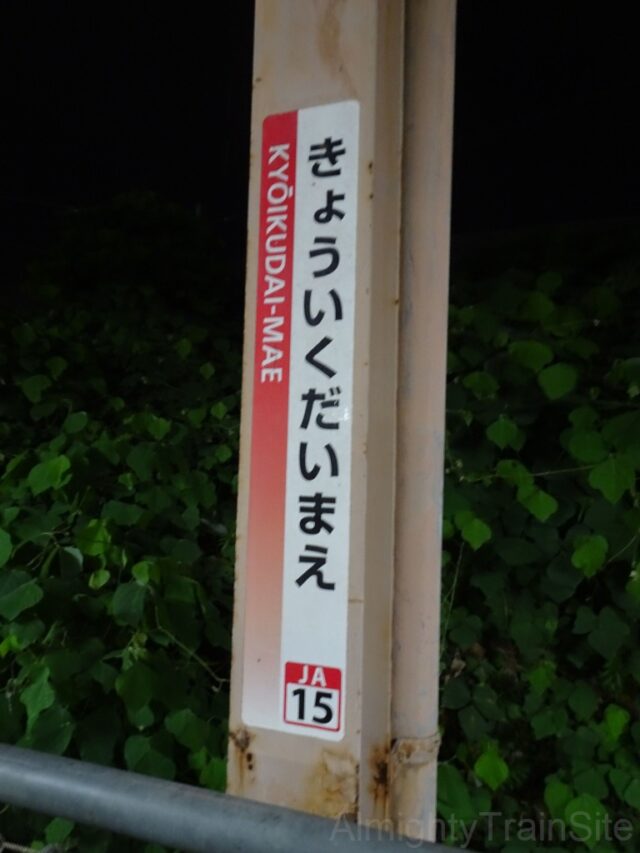

実は赤間営業所は鹿児島本線の教育大前駅に隣接しており、JRへの乗り換えが便利なんですよね。

赤間営業所から徒歩で教育大前駅までやってきました。

といっても県道を渡ってすぐですけどねw

初めて利用する駅でもありますが、夜なのでざっくりとした紹介に留めます。

駅名標です。

何気に海老津は隣の駅となっており、バスで移動したのは1駅分ということになりますが、距離で言えば5kmほどあります。

あと、駅名は近隣にある福岡教育大学に由来します。

それにしても、鹿児島本線では当駅の他にも九産大前、福工大前、九州工大前、崇城大学前など大学名由来の駅名が多いですね。

あとは列車を待つのですが、教育大前駅には快速が停まらない上に、隣の赤間駅や福間駅などで博多方面へ折り返してしまう列車が多いこともあって、意外と待ち時間があります。

しかも、海老津付近を走行中だった列車が鹿と衝突したとかで遅延まで発生する始末・・・

まあ、夜行バスまでは余裕を持った時間としていますし、乗り遅れることはないですが、参りましたね。

↑快速の通過です。

海老津だったら快速停まったのにw

↑貨物列車の通過です。

遅延の煽りを食らったのか機関車が唸りながら一生懸命加速しているようでした。

↑885系「ソニック」

↑また貨物列車です。

東海道本線や東北本線なんかに比べると貨物列車の本数が少ないイメージのある鹿児島本線ですが、それでも夜になると立て続けに走ることもあるんですね。

↑最後に883系「ソニック」です。

そしてようやくやってきた普通列車で博多へ向かったのですが、何かおかしい・・・

違和感の正体は車両型式でした。

乗車したのは「モハ813」という車両だったのですが、乗車したのは先頭車だったのです。

この違和感に気付けるのはある程度濃いマニアだけだと思いますが、”モ”というのはモーター付きの車両という意味で、先頭車(運転台付き)ならばついていなければならない”ク”という文字が足りないのです。

つまり、本来ならばこの車両についていなければならない形式名は”クモハ”なんですよね。

ではなんでこの車両が先頭車なのに”モハ”なのかという答えは・・・

外観ですが、本来行先表示器があるべきスペースもやっぱりのっぺらぼうです。

というわけで、調べてみたところ、どうやら運転台を撤去(使用停止?)して永久連結状態にしているようで、運転台がない以上、形式名は”モハ”が正解というわけですね。

福岡都市圏では6両以上での運用が常態化しているので、永久連結化ということになったんですかね。

ただ、運転室自体は残っているので、将来的に再び分割する運用が必要になった時は小規模な改造で現状復帰できるようにしているんでしょうか。

横から見たところです。

形式名が映り込んでいますが、それを見ずに違和感に気付ける人がどれだけいるでしょうか?w

博多バスターミナルにある「牧のうどん」で夕飯としました。

昨晩は豪勢に食べたので今日は節約です。

でも、「牧のうどん」も福岡グルメですし、ここで食べすぎて夜行バスで具合が悪くなっても困るのでこれくらいにしておきましょう。

あとは夜行バスで移動ですが、夜行バス乗車部分は別記事としたいと思います。

夜行バスの乗車レポートは単独での需要が多いということと、このレポートが既に2万6000字にも膨れ上がってしまっているという理由があります。

というわけで、最終日となる5日目や夜行バス部分は別記事として追ってレポートしますので、公開までしばらくお待ち下さい。

あわせて読みたい関連記事

- E3系こまち編成に乗車!

- 36ぷらす3(赤の路)に乗車!

- 青春18きっぷで行く九州遠征(4日目/あそぼーい!乗車)

- 西武-秩父直通快速急行/急行さよなら乗車

- 18きっぷで行く関西・北陸遠征(3日目/神姫バス6系統)