SimuTrans OTRPで関東+αを再現プロジェクトの第29回です。

今回の開発内容としては身延線全線開通+神奈川県と静岡県大井川以東の完全制覇です。

詳しくは後述するとして早速内容に移っていきましょう。

更新内容

鉄道・・・身延線(全線)

特急列車など・・・ふじかわ

高速道路など・・・中央自動車道(八王子JCT~藤野PA)

と、このように鉄道と高速道路だけに注目するとごく僅かな更新内容だったのですが、こういった一覧には現れない内容が多く、実際の更新内容としてはなかなかボリューミーでした。

というのは、今までの開発では、道路については高速道路、主要国道の他は路線バスの運行経路になっている道路のみを再現していたのですが、山梨県へ本格的な開発を進めるに当たり、その前段階として静岡県、神奈川県のうち、開発が及んでいなかった山間部へ手を伸ばしました。

特に山梨県へ通じる峠道とかは先に作っておくと今後の開発がスムーズになりますし、山梨県が関係ない道路であってもこの機会にまとめて開発しておかないと今後手を付けるタイミングがなさそうなのもあって、神奈川県と静岡県の完全制覇を目論みました。

しかし、静岡県については面積の広さもあり、一気に終わらせるのは無理でしたので、大井川以東ということで一区切りをつけて記事にしました。

スクショ

それではスクショと共に開発したマップをご覧頂くとしましょう。

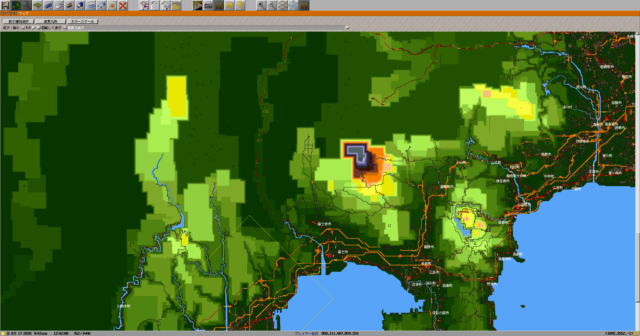

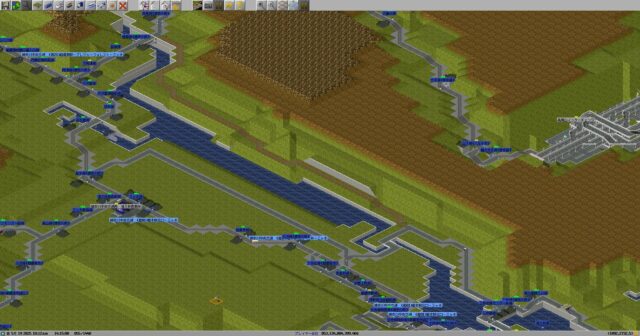

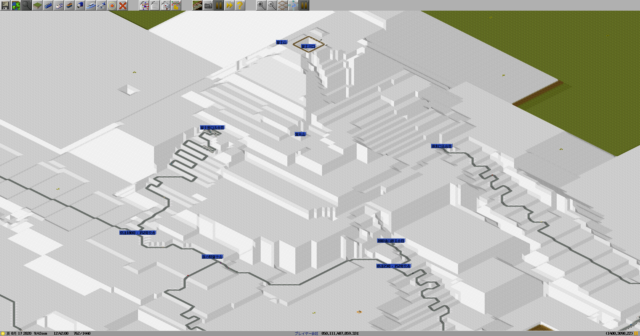

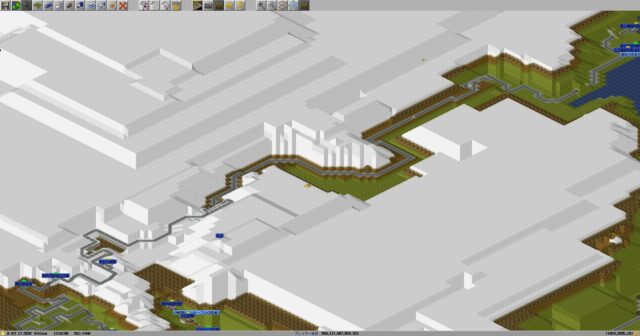

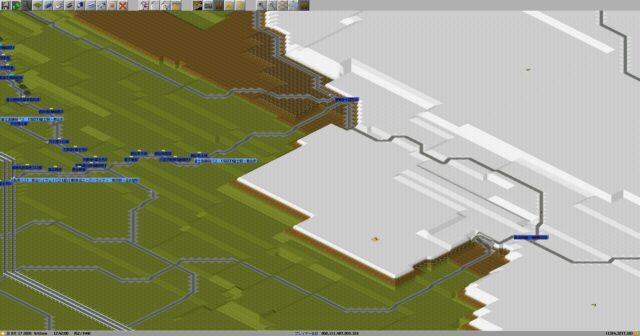

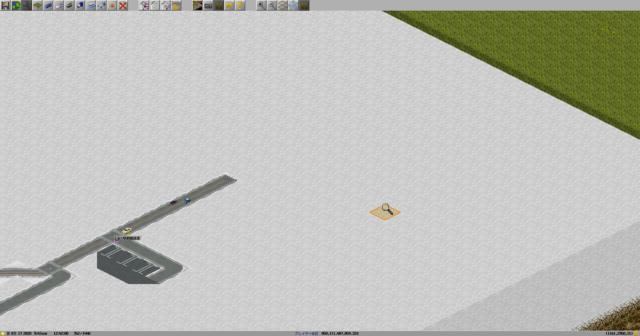

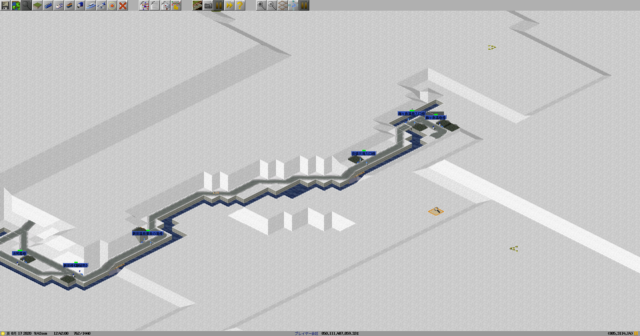

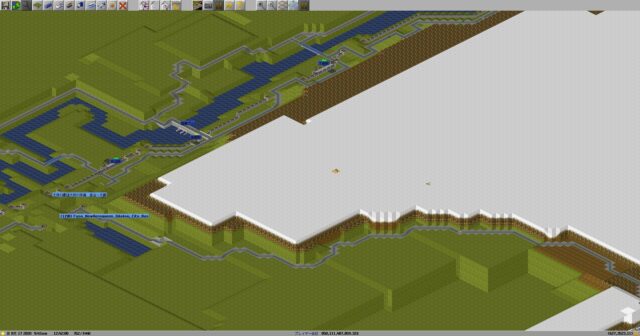

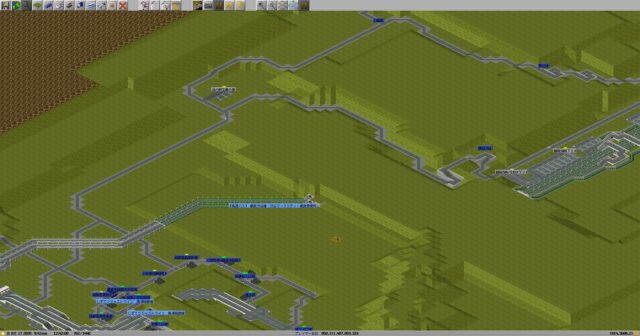

まずはマップ表示です。

神奈川県、及び静岡県の山間部にも開発が進み、山脈もよく分かるようになりました。

なお、中央部の極端に標高が高い地域は言わずもがなで富士山です。

身延線も甲府まで一気に延伸しましたが、沿線の開発は静岡県内のみとなっており、山梨県内は次回以降に手を付けたいと思います。

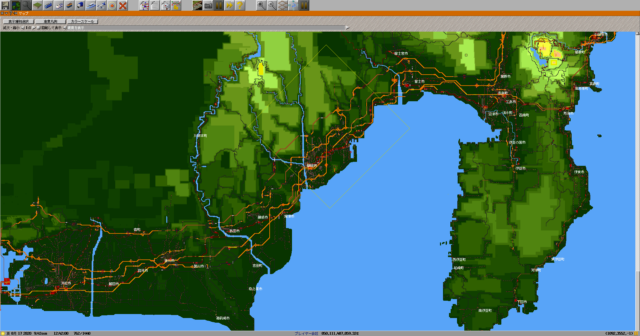

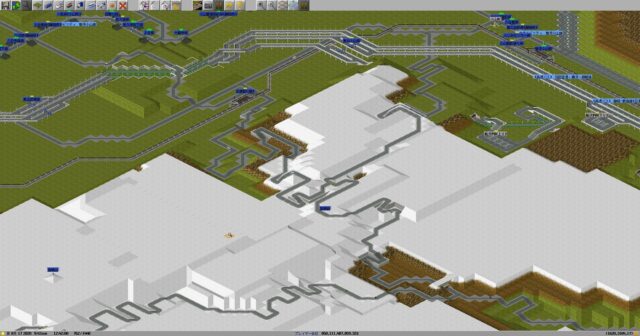

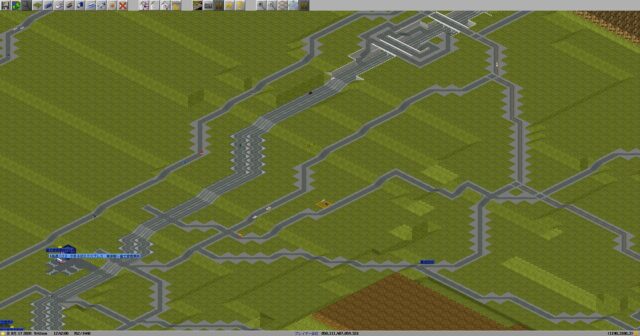

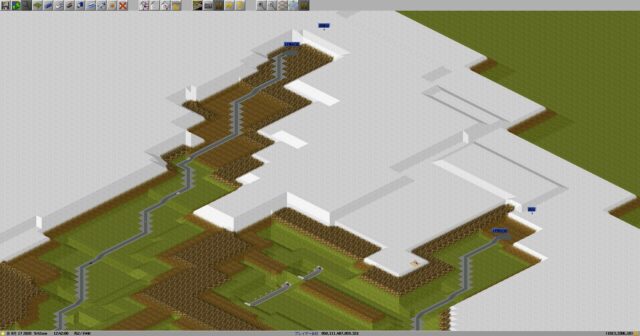

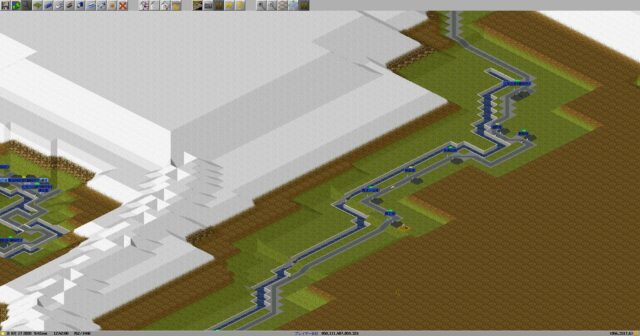

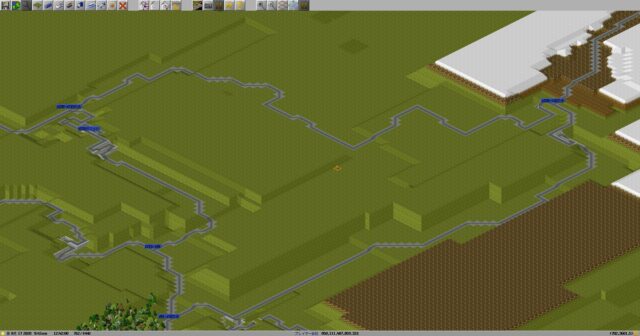

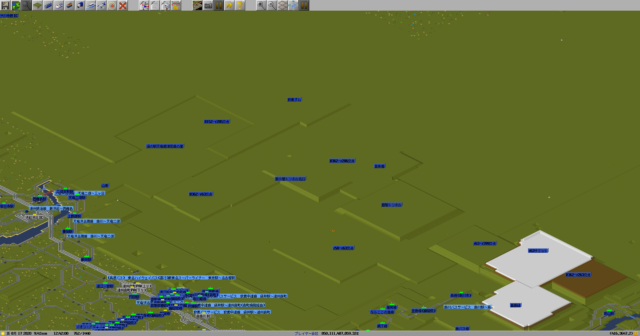

静岡県内に視点を移してもう1枚です。

やはり山地が再現されたことで、より再現度が上がったと思います。

河川に関して言うと、安倍川とその支流が再現された他、大井川もより源流に近い位置まで再現し、井川ダムのダム湖である井川湖も再現となりました。

それでは開発した画面をご覧いただきましょう。

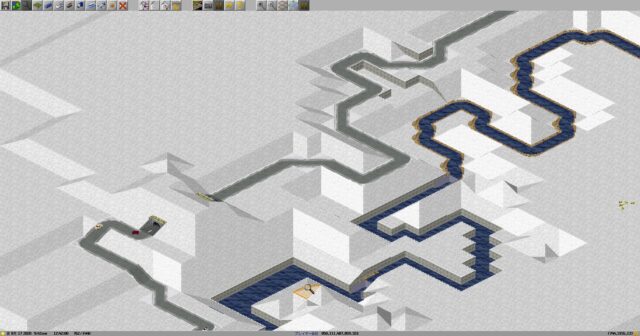

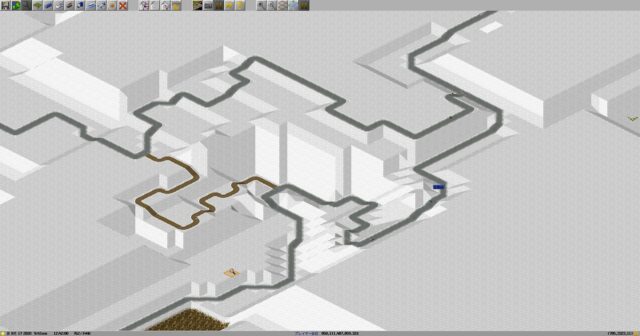

ここは東京都八王子市と神奈川県相模原市の境に位置する大垂水峠です。

中央本線、中央自動車道は北側にある小仏峠を通過する経路ですが、国道20号のみが小仏峠ではなく大垂水峠を経由する経路となっています。

小仏峠については一般道の車道は通っておらず、峠直近の小仏までしか自動車で行くことはできません。

素直に峠越えをするならば地形が比較的穏やかな大垂水峠を、長大トンネルで一気に貫いてしまうならば距離が短い小仏峠を、という風に使い分けられたわけですね。

ちなみに、歴史的な甲州街道は小仏峠を通っていたそうで、車道を整備する際に大垂水峠のルートに切り替えられたんだとか。

大垂水峠については神奈川中央交通によって路線バスが設定されており、八王子駅と相模湖駅を結びますが、中央本線と完全に並行という条件ゆえか本数はかなり少ないようです。

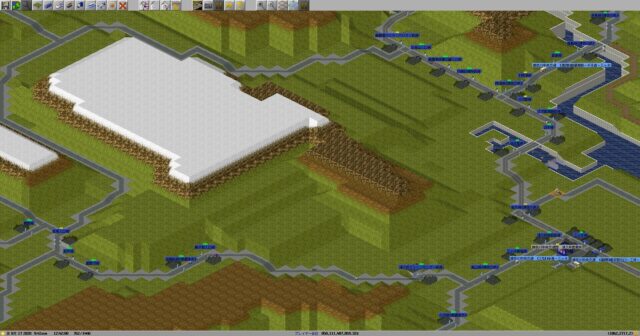

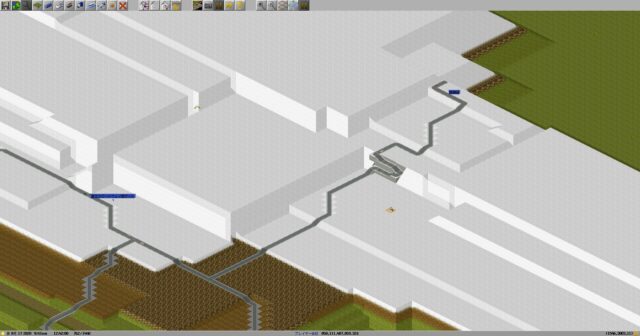

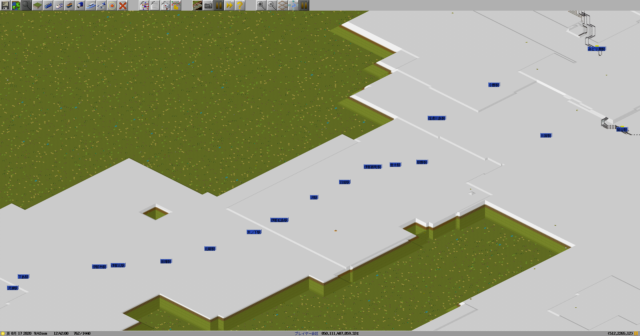

相模湖駅付近です。

駅名の通り、付近には相模湖があり、中央自動車道には相模湖東インターチェンジがあります。

このインターチェンジは下り線の出口のみという構造であり、それ以外の方向の利用は西隣にある相模湖インターチェンジを使うことになります。

首都高速だったら出口のみとか入口のみというのは割とありますが、それ以外の高速自動車国道では珍しいですよね。

また、本線上には中央道相模湖バス停があります。

将来的に山梨や長野へ中央道が延伸されればここも高速バスで賑わうことでしょうが、今のところはたまにシティーカーが通るだけの寂しい状態です。

相模湖駅の南側です。

三ヶ木地区へ繋がるルートであり、経路違いで2つの路線が相模湖駅と三ヶ木を結んでいます。

相模湖駅と橋本駅の間は鉄道だけで行こうとすると一度東京都を経由しないといけませんが、バスを使えば相模原市内のみを通って橋本駅まで抜けられます。

津久井湖周辺です。

以前から開発していた範囲ですが、湖の北岸に新しい道路ができているのにお気づきでしょうか?

新しい道路といってもダートで表現されている時点でお察しでしょうが、実際には廃道同然の道路だったりします。

正体は県道515号という道路で沿線集落の生活道路として使われている区間もあるものの、ダートで表現した区間は長いこと通行止めが続いていて、再開通の見込みも立っていないということで、事実上の廃道という状態です。

鉄道でも数年単位で運休という路線もあったりしますが、それの道路版といったところですかね。

三ヶ木からは道志みち沿いに走る路線もあって、月夜野という場所まで繋がっており、更にその月夜野からは富士急バスに乗り継いで都留市へ抜けることができるなど、路線バス乗り継ぎ旅をするならば貴重な県境越えが出来るルートですが、三ヶ木~月夜野間の路線については廃止の話が浮上しているようで、貴重なルートが消えてしまうことになりそうです。

こちらがその月夜野です。

山梨県側はまだ作っていませんが、開発が進めば道志村を経て都留市へのバスも再現して、乗り継ぎルートを再現したいですが、神奈川側の路線が廃止されてしまうのとどっちが早いかが心配ですw

もう1つ、藤野駅から奥牧野までの路線もあります。

こちらも道路自体は山梨県都留市まで通じていますが、バスは奥牧野までとなっています。

また、月夜野への路線とともに廃止の話が浮上している路線の1つです。

もう1つ藤野駅からのバスとして和田までの路線があります。

いわゆるフィーダー路線の1つですが、これもやはり廃止の話が浮上している路線の1つです。

具体的な廃止区間などは今後協議の上で決まるのでしょうが、相模原市西部からは神奈川中央交通が全面撤退する結末も有り得そうです。

ちなみに、和田の先は和田峠となっていて、大垂水峠と並んで東京都八王子市と神奈川県相模原市を結ぶ峠となっています。

幹線国道である国道20号が通る大垂水峠に比べると整備状況はよいとはいえませんが、神奈川側、東京側ともに途中まで路線バスが運行されているので、峠区間を歩けばバスで県境を越えられるルートの1つですね。

まあ、仮に路線バス乗り継ぎ旅をするとしても、橋本駅などから三ヶ木へ抜けるルートの方は徒歩区間もなく本数もずっと多いので、あえて和田峠越えを選ぶ理由はなさそうですがw

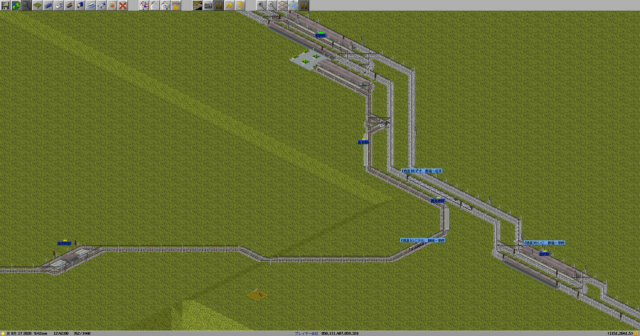

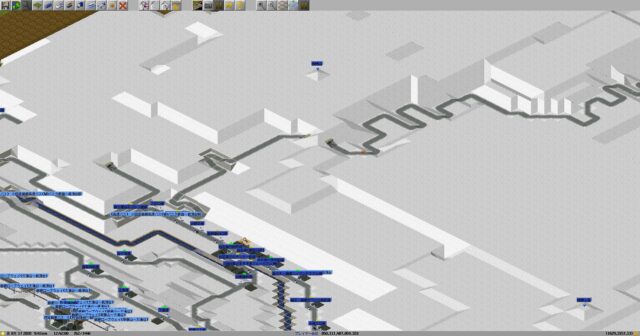

先程もちらりと移っていましたが、藤野駅周辺です。

神奈川中央交通の2路線と富士急バスの1路線があり、中央自動車道には相模湖インターチェンジがあります。

相模湖東インターチェンジと違って全方向に利用可能なフルインターチェンジとなっていますが、ランプウェイは半島状に突き出した尾根筋を占領するように設けられ、つづら折りも駆使して国道20号に繋げるなど、険しい地形の中で無理やり作った感がすごいインターチェンジでもありますね。

ここから先は上野原市となり、山梨県となりますから、沿線の開発はここまでです。

見事にぶっつりと途切れていますねw

これにて神奈川県内で最後の未開発エリアだった相模原市のうち、旧相模湖町と旧藤野町の範囲もカバーできました。

ここからは身延線のご紹介に移ります。

が、甲府駅周辺は中央本線の建設と同時に建設していたので、実際に建設したのは善光寺駅から先ということになりますね。

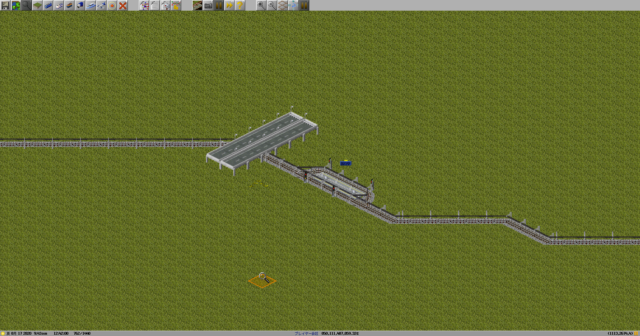

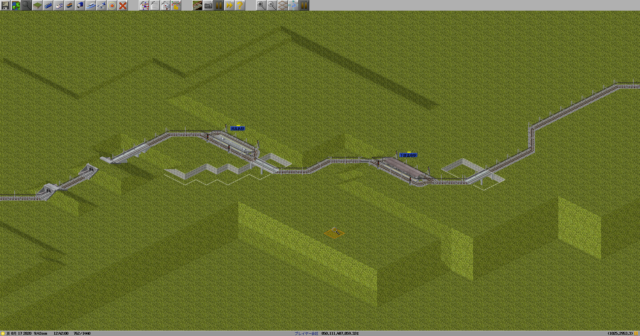

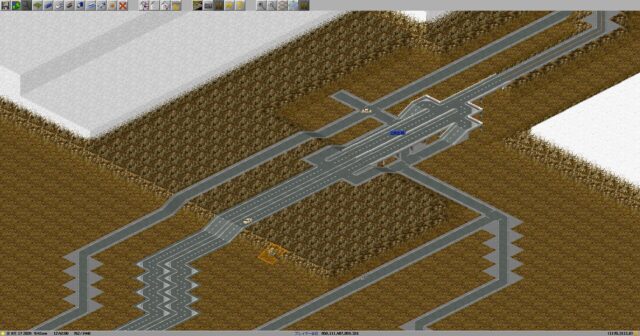

国母駅です。

駅自体は単純な島式1面2線ですが、付近で中央自動車道と交差しており、交差部分の高速道路だけ先行して作っておきました。

現在は藤野パーキングエリアで途切れている中央自動車道も、いずれここまで繋がるのだと思うと楽しみですね。

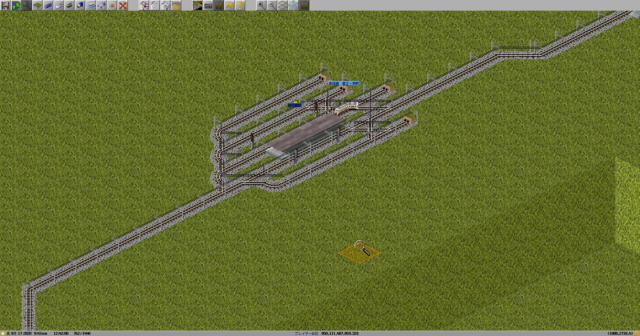

東花輪駅です。

ホーム自体は島式1面2線ですが、側線があるので、構内は広いです。

鰍沢口駅です。

普通列車の一部がここで折り返すダイヤとなっていますが、ホームは島式1面2線しかありません。

このあたりまでは甲府盆地内に広がる市街地が続いていますが、ここから先は本格的に山へ分け入る区間となり、普通列車は2時間に1本程度しか運行されない閑散区間となります。

落居駅の北側ではトンネルで峠を超えます。

国道もトンネルで越える峠ですが、前後はいずれも市川三郷町であり、市町村境ですらないんですよね。

下部温泉駅付近です。

名前の通り、下部温泉の玄関口であり、特急「ふじかわ」も停車します。

また、1日1本だけですが富士山駅、河口湖駅への路線バスもあります。

流石に1日1本だと再現するか悩ましいですが、結局は再現しそうw

あと、1つ隣にある波高島駅は感じで書くとなんてことないですが、「はだかじま」という音だけ聞いたら、よく知らない人はギョッとしてしまいそうな名前ですねw

そんな波高島駅から南では富士川と並行して進みますが、川はまだ再現していないため、それっぽさはまだありません。

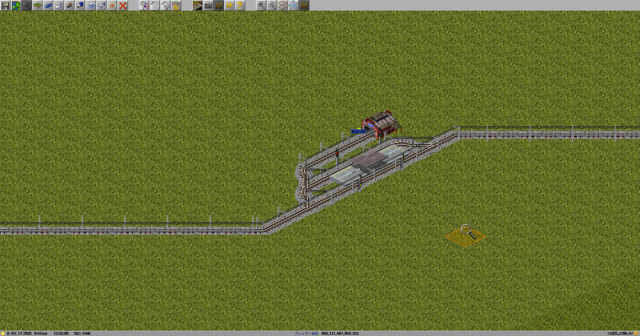

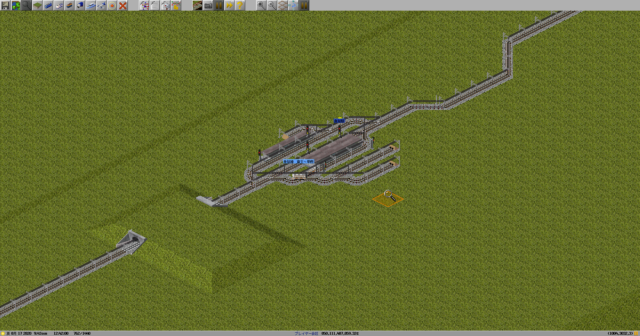

身延駅です。

身延線の路線名の由来でもあり、身延町の中心駅でもあります。

ホームも単式+島式2面3線と身延線の中では大きな規模ですが、意外にも当駅を始発・終着とする列車は少なく、朝夕にわずかにある程度のようです。

また、バスタ新宿への高速バスも近くまで乗り入れており、中央自動車道の延伸の暁にはこれも再現したいですね。

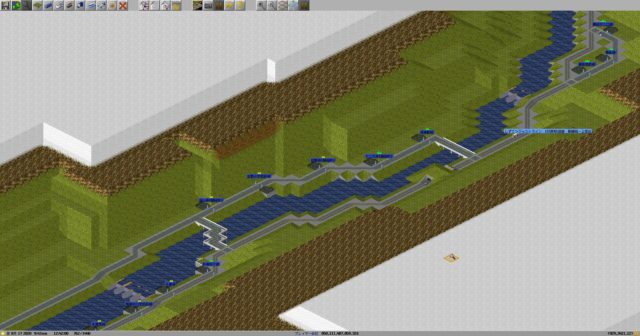

井手駅から十島駅にかけてです。

身延線では山梨県内の最南端といえる区間で、この先の稲子駅からは静岡県富士宮市となります。

稲子駅付近です。

静岡県に入ったため道路や川も再現しています。

意外といろんな道路が通っていて、その中でも国道52号がメインルートですね。

ちなみに、国道52号は富士市を通らずに直接静岡市へ向かうため、鉄道よりも直線的に静岡市へ向かえるルートとなっています。

芝川駅付近です。

身延線はこの先の沼久保駅からは北へ進路を取り富士宮市の市街地を抜けて富士駅へ至りますが、富士川は多少の蛇行はありつつもまっすぐに海へ注いでいきます。

となると身延線はかなり遠回りをしているように見えますが、沿線人口という意味では現在のルートの方が需要が見込めるのは確かですし、対東京輸送には関与しない路線ということで、速達性よりも沿線の需要をこまめに拾うことを意識したルート設定なんですかね。

西富士宮駅付近です。

前回までは西富士宮駅が身延線の暫定的な終点となっていましたが、いよいよ甲府方面へ延伸され、途中駅の1つになりました。

また、富士宮市の市街地はこのあたりまでであり、富士~西富士宮間は身延線で最も本数が多い区間となっており、日中でも30分間隔で運行されています。

ここから富士駅までは以前から特に変化はないので、ご紹介はここまでとします。

身延線から少し北側では国道439号が桜峠を越えています。

この尾根は富士川付近まで達しており、そのために身延線は南へ迂回するように芝川駅、沼久保駅を経由してから西富士宮駅へ至るようになっています。

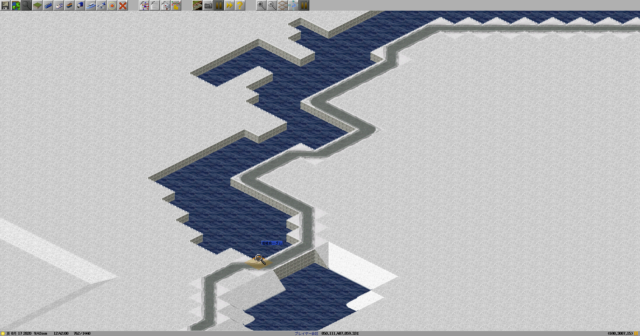

場所は移りまして富士山です。

言わずとしれた日本最高峰ですが、交通の観点から行くと五合目までは車道が通じており、ルートによって路線バスもあるため、それを再現する意味でもこのあたりの再現は重要ですね。

ちなみに、富士山頂のSimuTrans上での標高は64となっていますが、これは今の設定で可能な最大の高さとなっています。

日本最高峰ですから、これ以上標高の高い場所は他にないわけで、そこをマップ上の上限の標高にするのは必然と言えますね。

再び山麓に戻って、こちらは籠坂峠です。

静岡県と山梨県の境界を成す峠であり、山中湖のすぐ南に位置します。

また、東富士五湖道路もトンネルで通過します。

こちらは明神峠です。

静岡県と山梨県を結ぶという意味では籠坂峠と同じですが、こちらはマイナーな峠のようで、交通量は少ないようです。

こちらは県道76号の末端部です。

丹沢湖から先、西丹沢ビジターセンターまで路線バスが通じていますが、道路としてもそのすぐ先で途切れています。

路線としては藤野まで通じており、神奈川県の南北を縦断するルートを構成するのですが、未開通区間があるため通り抜けはできません。

なお、峠越え区間には犬越路隧道というのがあるそうで、林道を挟めば相模原市へ抜けられますが、林道の落石のため一般車は通行禁止となっており、やはり通り抜けることはできません。

一方、こちらはヤビツ峠です。

秦野市から宮ヶ瀬湖へ至る峠であり、一般車が通れる峠では唯一丹沢山地を縦断するルートとなっています。

路線バスは秦野駅からヤビツ峠まで運行されており、宮ヶ瀬湖までは行けませんが、峠の一部を路線バスで体験できます。

従来は路線バス運行区間のみ再現していましたが、宮ヶ瀬湖まで開通し通り抜けられる峠となりました。

箱根地区でも再現していない道路がいくつかありました。

その中でも代表的なのが県道731号「はこね金太郎ライン」であり、2021年に開通したばかりのまだ新しい道路です。

元々は林道や登山道のような道路だったものを整備して、自動車の通り抜けを可能にしたそうですが、元々が林道だった区間が多く、狭隘区間が多いため、ここを通る路線バスはありません。

でも、国道1号や乙女峠などの迂回路として機能し、渋滞回避ルートや災害時のバックアップとしての役割も期待されているようです。

元々林道というだけあってヘアピンカーブが連続する険しい道のりではありますね。

峠好きにはたまらない道かもしれませんが、初心者ドライバーにとっては恐怖の道路となるかもしれません。

裾野市の十里木地区です。

ここは元々路線バスが走っていることもあって再現していたのですが、実は作り直しています。

といいますのは、前回より標高も実際のものを参考にツールでSimuTrans上の座標に変換して、正しい座標を求めてから開発をしているのですが、それより前は標高は目分量でして、十里木地区の標高も適当に決めていたのです。

しかし、他の地区から伸びる道路を整備するうち、十里木地区の標高が実際よりかなり低く作ってしまっていたことが発覚し、作り直しを余儀なくされたわけです。

最初は緯度・経度さえあってれば大丈夫だろうとか思っていましたが、標高も重要な要素だと実感する一件でした。

富士市や富士宮市の北部にも富士山の裾野を横切る道路がいくつかあります。

その中でも唯一の国道である国道469号は愛鷹山の北を抜けるルートで御殿場市方面へ短絡しています。

富士宮市北部です。

国道139号富士宮道路がメインルートとなっており、主要な交差点は立体化されているなど、準高速道路といってもいいほどの整備状況です。

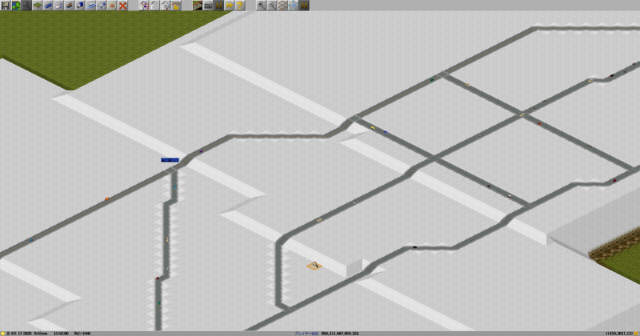

北山インターチェンジです。

もはや高速道路でもいいくらい堂々たる構造のインターチェンジですね。

上井出インターチェンジから先は2車線になりますが、一般道だと考えれば十分すぎる整備度でしょう。

ここまで来ると国道139号も普通の田舎の国道という姿ですね。

付近は朝霧高原と呼ばれるエリアで、富士山もよく見えるでしょうからドライブコースとしてもよさそうですね。

道の駅朝霧高原の先で山梨県との県境となるため、国道139号の建設はここまでとしています。

意外にも県境部はトンネルでも橋でもない普通の明かり区間なんですよね。

続いて静岡市に入りまして県道195号、県道196号ですが、いずれも峠まで車道が開通しておらず、未開通区間を含む県道となっています。

山梨県側にも対となるであろう道路があるので、路線自体は峠を越えて認定されている可能性もありそうですね。

なお、高速道路である中部横断自動車道はトンネルでこの付近を通過して山梨県へ抜けています。

その先は身延線と並走して甲府へ向かいますが、静岡県内では富士宮市を通らず直接静岡市と山梨県南部町を結んでいます。

あと、清水いはらインターチェンジへ通じる新しい道路が開通していたので、しれっと追加しておきました。

静岡付近を再現したのはもう何年も前になるので、道路も変化があるものですね。

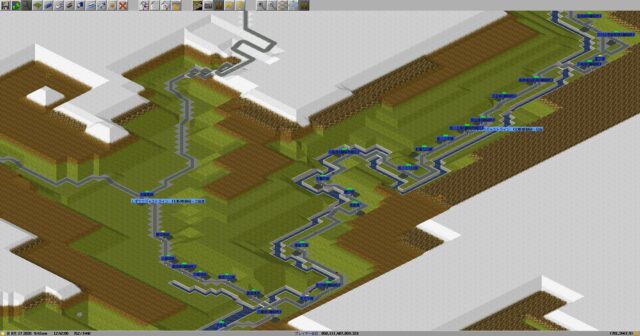

続いては安倍川沿いです。

中部運転免許センターまでは従来から路線バスを運行していましたが、より奥地へ向かう系統を再現していなかったので、県道の整備に併せて路線バスも延伸です。

安倍川の東岸の道が主要で、西岸はサブという感じのようですが、路線バスはこの付近だけわざわざ安倍川をわたって西岸を経由する経路になっています。

東岸は険しい地形で、集落もないのに対して、西岸はなだらかな地形で集落があるので、路線バスの経路設定としては合理的と言えるでしょう。

なお、竜西橋より北では車道は東岸のみとなり、西岸には通っていません。

玉機橋では重複してきた県道27号と県道29号が分岐します。

県道27号は井川へ、県道29号は梅ヶ島へ至りますが、どちらにもバスが運行されており、ここは路線バスの分岐地点でもあります。

その先の県道29号は引き続き安倍川に沿って進みますが、有東木地区へ向かう枝道があります。

ここにバスも通っており、梅ヶ島温泉へのバスの区間便としても機能しています。

また、有東木地区から先は林道が伸びているのもの峠までは車道が通じておらず、実質的には袋小路の場所となっています。

県道29号の続きです。

地形に合わせて右岸と左岸を行ったり来たりはしていますが、安倍川に沿っているのは変わりません。

そしてバスの終点である梅ヶ島温泉です。

静岡駅からはバスで1時間45分もかかるのに、全線が静岡市内だというから、静岡市ってかなり広いですよね。

ちなみに、静岡市のうち山間部に位置する市域は「オクシズ」と呼ばれたりもするそうです。

車道としても事実上の終点ですが、山梨県へ抜けられる林道豊岡梅ヶ丘線があるため、袋小路とは言えないですね。

ただし、この林道は長年にわたって通行止めが続いているそうで、復旧が行われるかどうかも不透明な情勢です。

山梨県側から梅ヶ島温泉へアクセスするには有用なルートですが、果たして再開通はあるのか・・・

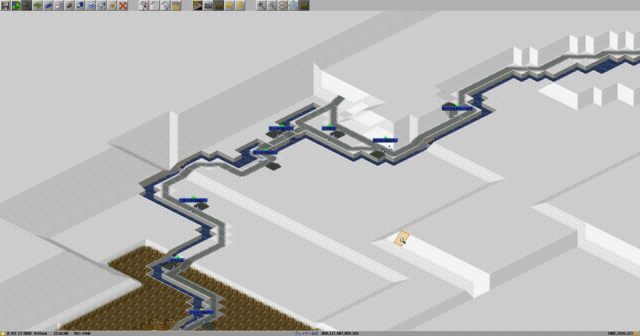

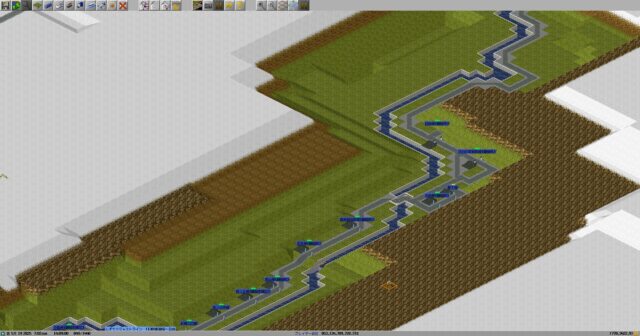

続いては県道27号に沿って進みます。

安倍川の支流である中河原川に沿うルートですが、玉川橋付近で県道189号と分岐します。

どちらも井川へ抜けられるルートですが、通過交通としては県道189号に誘導するような案内がされているそうで、井川へ抜ける路線バスルートも県道189号を経由するものとなっています。

県道27号沿いのバスは上落合で終点となっており、峠越え区間にはバスはありません。

一方、県道189号沿いのバスは横沢で終点となっており、井川方面へは井川自主運行バスというコミュニティバスのようなバスが運行されています。

元々は静岡井川線という1つの路線として運行されており、静岡駅から井川まで直通で運行されていましたが、井川側の区間が廃止されたため、代替として井川自主運行バスが運行されるに至りました。

プロジェクトでは井川自主運行バスも再現しましたが、小型車両のため輸送力が限られるので、積み残しが出ないかは慎重に観察していきたいと思います。

県道189号の続きです。

笠張峠を越える区間であり、井川自主運行バスも通りますが、峠区間の人口があまりに希薄なためかバス停はなく、バスが運行されていないようにも見えてしまいますね。

また、未舗装の道路が分岐していますが、これは林道横沢大間線であり、一般車の通行が可能であり、通り抜けも出来るため再現しました。

一般車が通れなかったり、通り抜けができないような林道は再現対象外ですが、こういう林道は再現したいと思います。

富士見峠、並びに大日峠を越えて県道60号と県道27号が合流し、井川へ抜ける2つのルートがここで合流します。

なお、県道60号は県道189号の続きともいえる道路です。

峠を越えて大井川へ出るとそこは井川ダムとそのダム湖である井川湖です。

大井川鉄道井川線も乗り入れていますが、静岡市中心部へ抜けるならば井川自主運行バスと路線バスを乗り継いで行くルートが最短ルートでしょう。

また、井川自主運行バスは横沢まで行く系統のほか、井川駅で折り返す系統もあり、大井川鉄道井川線との接続も考慮しているようです。

その他、井川湖の湖面には渡船もあり、井川ダムと井川本村の間を結んでいます。

井川湖の湖面も途切れるあたりで県道はトンネルで更に大井川を遡ります。

井川自主運行バスは小河内へ行くルートと白樺荘へ行くルートに分岐しますが、白樺荘への便でも復乗の形で小河内に乗り入れています。

畑薙第二ダムの先の白樺荘が井川自主運行バスの終点です。

県道はまだ先まで続きますが、ここから先はバスがない区間ですね。

なお、しずてつジャストラインでは登山シーズン限定で静岡駅と畑薙臨時駐車場を結ぶ「南アルプス登山線」を運行しており、そちらはもう少し先まで県道を走ります。

畑薙第一ダムです。

とりあえず現状では車道はここまでとしていますが、ここから先は通り抜けできない上に登山者以外の需要がなさそうな区間なので、とりあえず再現はここまでとしようと思います。

ちなみに、静岡市の市域としては間ノ岳の山頂まで続いていますが、本格的なアルプスの山域となりますから、政令指定都市とは思えぬ秘境ですね。

将来的にはリニア中央新幹線が静岡市域の地下をトンネルで貫く予定ですが、駅が出来るわけでもないですし、この地域は秘境であり続けるでしょう。

でも、こうして再現してみたことで、リニアのトンネルが大井川の源流部を通ることはよく分かりましたね。

続いては千頭駅付近です。

静岡市とを結ぶ国道362号がありますが、これも険しい山道のようです。

また、道路が通じているならば千頭と静岡を結ぶバスがあっても良さそうですが、ここを結ぶバスはないようです。

井川までは自主運行バスとはいえバスだけで行けるのに対して、より人口が多そうな千頭へ行くバスがないのはかなり意外ですが、井川が同じ静岡市内なのに対して、千頭は川根本町と自治体が違うのが関係しているんでしょうか。

県道63号です。

大井川沿いの地名(じな)へ繋がっており、大井川鉄道沿線と静岡市を短絡するルートの1つです。

島田市コミュニティバスがこの県道を通っているようですが、これはまだ再現していません。

次回への宿題と言ったところですかね。

島田市の山間部です。

意外と多くの道路があり、中には路線バスが通るものもあるようですが、これも次回への宿題です。

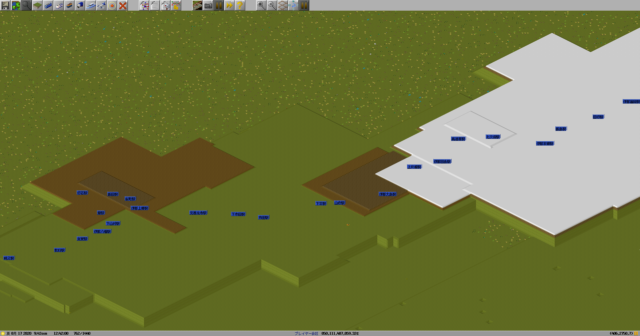

島田市山間部ですが、より山らしく見えるように木を植えてみました。

かなり手間がかかるので、ゆっくりとしたペースですが、これ以上地形を改変する可能性がない場所については今後植樹を進めていきたいと思います。

それから藁科川沿いです。

国道362号は従来谷津ターミナルまで再現していましたが、より奥まで延伸しました。

前述の通り、この先は千頭へ抜けることができます。

谷津ターミナルから先は3つほどの経路に枝分かれしつつバス路線が伸びています。

ちなみに、谷津ターミナルより先の区間は朝夕を中心にわずかに静岡駅直通のバスが残っているものの、大半の時間はデマンド交通として運行され、谷津ターミナル始発のバスに接続するという運行形態になっているようです。

ただ、SimuTransだとデマンド交通を再現できないのと、小型バスだと輸送力が心配なので、基本的に直通便として再現しています。

一番手前にあるルートが水見色方面の路線で、道路も行き止まりであり、袋小路へ行く路線です。

その先は川が分岐するとともに道も分岐します。

北へ分岐するのは県道60号で、井川へ抜ける道です。

西へ進むのは国道362号で千頭へ抜けますが、バスは久能尾までであり千頭まで抜けることはできません。

県道60号沿いは日向までバスが運行されており、井川まで抜けることはできません。

しかし、横沢経由ならば静岡と井川を往来できるので、ここにバスがなくてもまあなんとかなりますね。

静岡市から焼津市にかけてもいくつかの峠道があります。

メインルートは国道1号の宇津ノ谷峠だったり、国道150号の日本坂峠がありますが、小規模な峠がいくつかあるんですね。

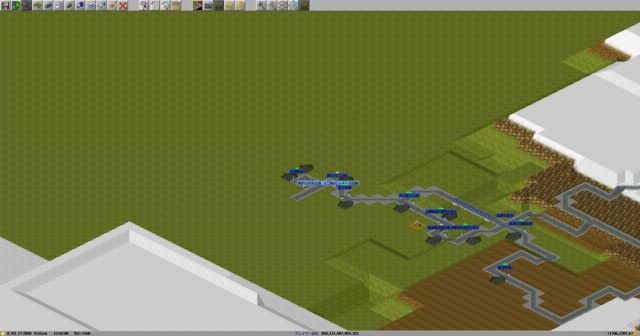

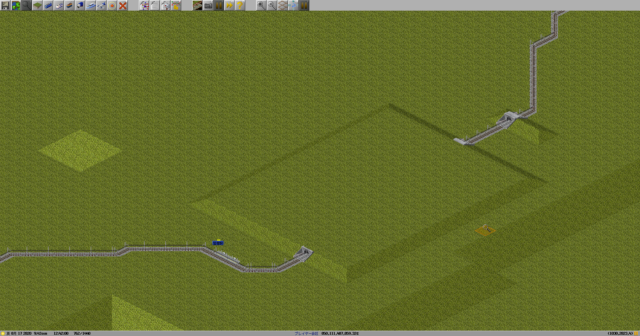

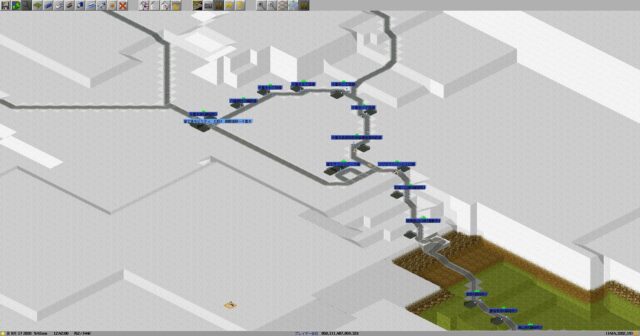

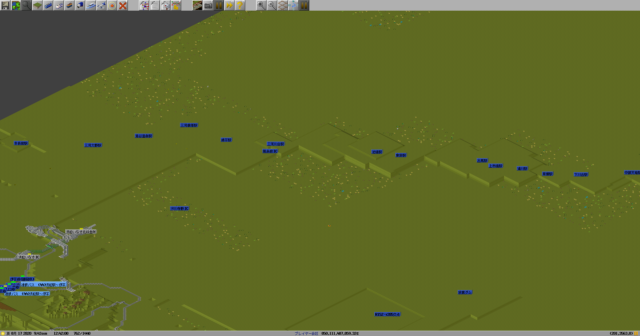

ここから先は将来の開発範囲です。

先行して座標を計算し、マーカーを設置して開発の参考にします。

浜松市北部です。

飯田線の駅もマーカーを設置しました。

実は飯田線は静岡県浜松市の市域を通過しており、静岡県内完全制覇をするためには飯田線の再現も必須なんですね。

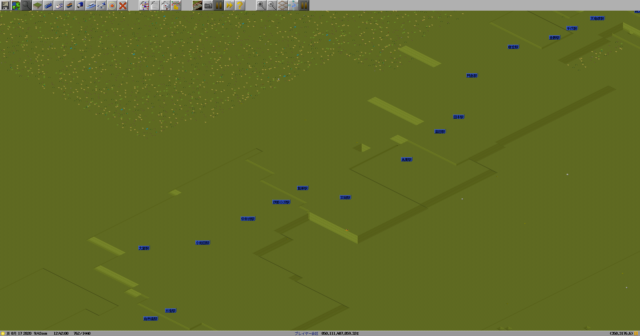

長野県内の駅もマーカーを設置しました。

飯田線の静岡県内だけ再現するとなると離れ小島のような状態になってしまうので、長野県内も再現して岡谷駅まで列車が走れるようにしようかなと思っています。

最後は辰野駅で中央本線と合流ですが、旧線区間もまだ作っていないので、飯田線と共に旧線も作ることになりそうです。

といったところでスクショでの紹介は以上です。

最初に書いた通り、なかなかボリューミーな内容だったと思います。

次回予告

次回ですが、静岡県のうち、大井川以西の地域の完全制覇を目指したいと思います。

となると飯田線も再現するわけですが、次回で長野県内の飯田線と中央本線の旧線もやってしまうかは今後の流れで決めたいと思います。

おまけ

今回の開発内容とは全く関係ないのですが、この開発データを利用して追尾動画を作ってみました。

題材は「サフィール踊り子」で、東京駅から伊豆急下田駅までの追尾動画となっています。

実際に乗車したこともあるため、走行音とアナウンスは生音を再現しましたので、ぜひご覧下さい。

あわせて読みたい関連記事

- 【第19回】SimuTrans OTRPで関東+αを再現

- SimuTransで関東を再現プロジェクト【その37】

- 【第30回】SimuTrans OTRPで関東+αを再現

- SimuTransで関東を再現プロジェクト【その14】

- 【第5回】SimuTrans OTRPで関東+αを再現