今回は西武バスが運行する泉38系統に乗車してきました。

この泉38系統は大泉学園駅と長久保を結ぶ路線で、狭隘路線としても知られ、小型バスであるリエッセが専用に充当されることでも知られています。

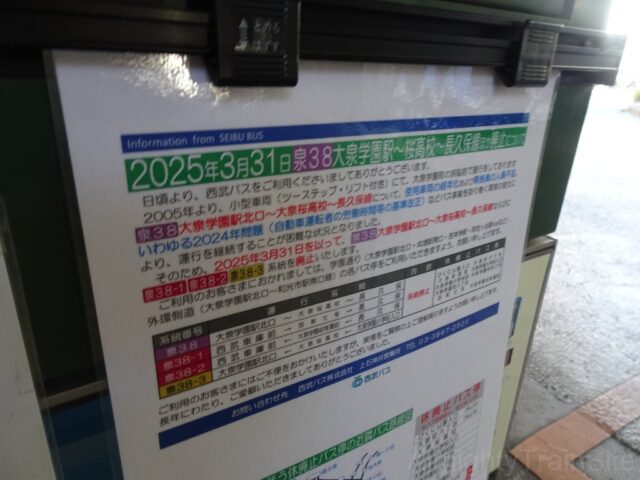

そんな泉38系統ですが、2025年3月末をもって廃止されることが決まっています。

近年はバス運転士不足が深刻化しており、これが理由で廃止される路線も散見されますが、泉38系統については廃止に至った経緯が独特でして、使用されるリエッセが老朽化しているものの、代替しようにも既に生産中止になっており、現在でも生産されている小型バスであるポンチョでは諸々の理由から代替が出来ないという事情が大きいようです。

もちろん、運転士不足や採算といった問題も含まれてはいるんでしょうけどね。

廃止予定の路線であるというだけでなく、狭隘路線であり、今では珍しいリエッセに乗れる路線という点でもネタであり、今回乗車することにしました。

まずは大泉学園駅へ

それでは早速本編スタートです。

大泉学園駅へ向かうべく、西武池袋線の池袋駅にやってきたのですが・・・

なんと待っていたのは「ハリー・ポッター」のラッピング電車でした。

そういえば、豊島園の跡に「ハリー・ポッター」をテーマにしたテーマパークの「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」が出来たんでしたね。

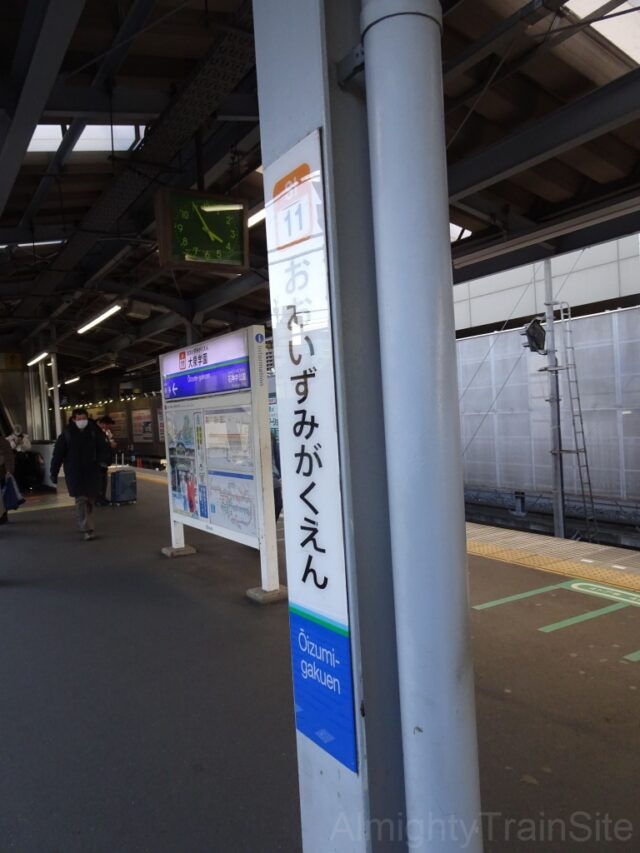

↑そして、大泉学園駅にやってきました!

ここからメインの泉38系統関連をご紹介していきます。

泉38系統に乗る!

それでは早速泉38系統に乗っていきます。

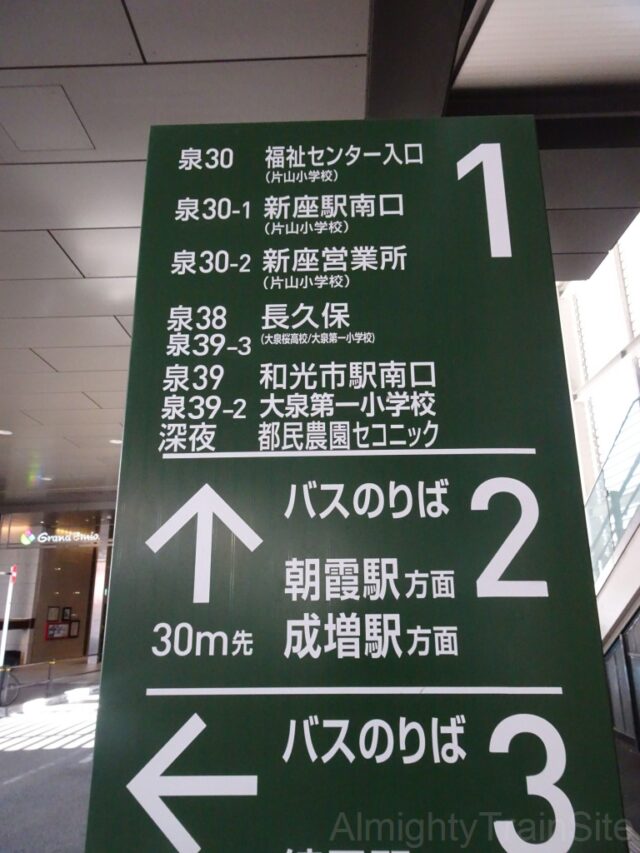

大泉学園駅北口のこちらから泉38系統が出発します。

既にバス停には結構な行列ができていましたが、他の路線も同じ乗り場から出るようなので、他の路線の利用者も混じっているのでしょう。

乗り場案内です。

泉38系統は長久保行きとして運行されますが、泉39系統の派生系統ともいえる泉39-3系統も長久保行きなので、行先だけを見てしまうと間違えてしまうかもしれません。

もっとも、泉38系統は使用車種からして他の路線とは違うので、それを知っていれば間違えることはないでしょう。

時刻表です。

主力は泉30系統や泉39系統、及びそれらの派生系統であり、日中でも毎時4本程度は確保されていますが、泉38系統は基本的には毎時1本、多い時間帯でも毎時2本となっており、東京23区内とするとかなり少ない本数ですよね。

しかも、最終は19時前となっており、これも23区内だとは思えないダイヤですよね。

これは泉38系統の経路から数百メートル隔てて別系統が並行しており、そちらも利用できるという理由が大きいでしょう。

そのため、泉38系統が廃止されても、沿線地域から公共交通機関が消滅するということにはならないものの、泉38系統単独のバス停の付近に住んでいた人は、今後は余計に歩いてバス停に行かないとバスに乗れなくなるわけですから、影響がないとは言えないでしょうね。

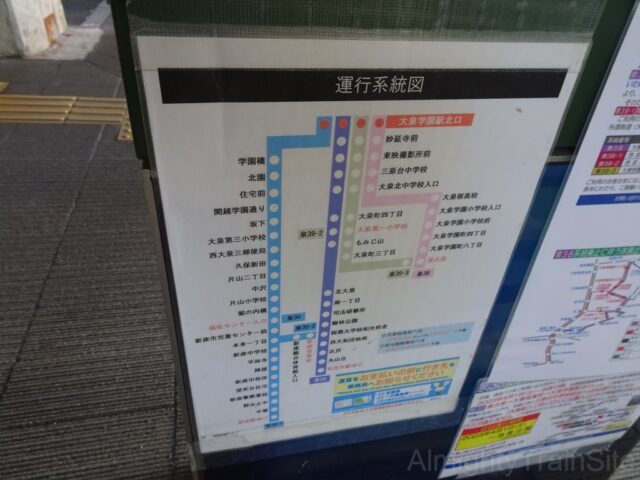

路線図です。

このように大泉北小学校入口までは泉39と重複区間となっており、泉38単独の区間は大泉桜高校~大泉学園町八丁目の間の5箇所のバス停の区間となっており、この5箇所のバス停は泉38系統とともに廃止されることになっています。

(迂回運行のため休止中のバス停や出入庫系統である泉38-1、泉38-2、泉38-3単独のバス停を含めると9箇所のバス停が廃止となります)

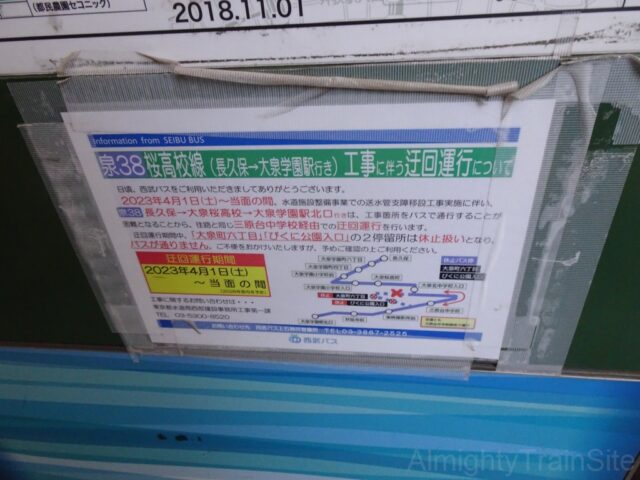

廃止のお知らせかと思ったら迂回運行のお知らせでした。

結局、最後まで迂回運行のままだったようですから、本来のルートで運行された最後は2023年3月末ということになりますね。

そして、バスがやってきました。

正面の写真は撮れませんでしたが、他でも撮る機会がありますので、今後のお楽しみにということで!

↑前面展望を撮りましたのでどうぞ!

小型バスの現行車における定番として、ポンチョがありますが、ポンチョは構造上前面展望が不可能なのに対して、リエッセは前面展望が出来るのが嬉しいですね。

要所要所でキャプチャもご紹介していきます。

駅を出ていきなり狭隘区間です。

さすがに一方通行ですが、大泉学園駅北口を発着するバスは基本的にここを通るわけですからすごいですよね。

少し進むと少し広くなって2車線道路となりました。

ここは都道24号であり、路線名を練馬所沢線といい、埼玉県にもまたがっています。

なお、都道24号は目白通りという認識がほとんどでしょうが、大泉学園駅付近の旧道にあたる部分も都道に指定されているようです。

国道だったらバイパスが完成して指定が変更されたら、旧道部分は都道府県道に降格というパターンが多いですが、元々都道府県道だからそのままということなんでしょうか。

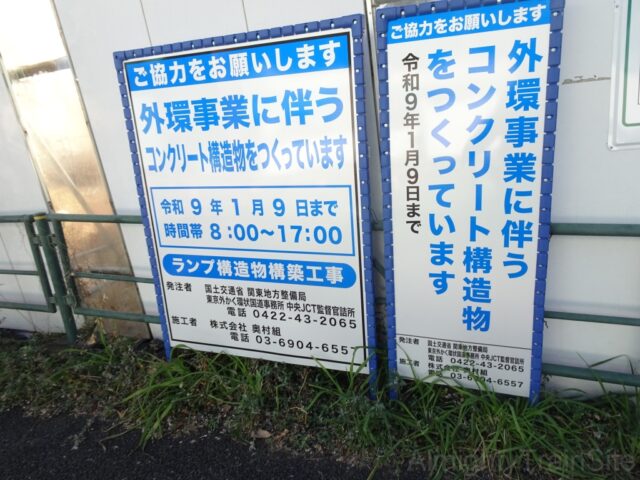

工事現場を通過しました。

これは外環道の延伸工事の現場であり、迂回運行もこの工事が理由のようです。

中央環状線や圏央道がほぼ完成という状況の中、大きく出遅れている外環道ですが、工事は着実に進んでいる様子ですね。

比丘尼交差点で目白通りへ左折していきます。

ちなみに、「比丘尼」は「びくに」と読みます。

元々は仏教用語らしく、この地名になった理由は調べてもよく分かりませんでした。

目白通りへ入りました。

主要道路だけあって堂々の4車線道路ですが、実は泉38系統で4車線道路を走るのは目白通りを走るほんの数百メートルの区間だけですw

というわけで目白通りはすぐに終わって右折です。

眼の前に見えているのは外環道のランプウェイですが、建設中の延伸部から関越道へ繋がるものですね。

大泉町四丁目交差点を左折して、なおも住宅地を進みます。

直進すると外環道の側道にあたる道路に通じており、泉39系統はそちらを通行します。

よくある都内の住宅地という雰囲気ですね。

個人的には緑色に塗られたガードパイプを見ると東京だなという実感が湧きます。

大泉学園小学校入口バス停を過ぎて交差点を右折するといよいよ狭隘区間が始まります。

軽自動車とのすれ違いですら気を使う狭さで、これは普通のバスでは無理ですね。

乗用車同士でも気を使う様子ですが、そこを路線バスが通るんだからすごいです。

噂通りの狭さでしたが、驚いたのは利用者の多さですね。

日中のこの時間でさえ座席がほぼ埋まるほどであり、途中バス停で乗り降りも頻繁にありました。

リエッセが小型バスであることを考えても、利用者数だけなら廃止されるような路線とは思えなかったですね。

ところで、廃止の理由としてリエッセの老朽化と適当な代替車両がないということが挙げられているんですが、より具体的に言うとホイールベースの違いと収容力の関係があるようです。

まず、ホイールベースですが、これは簡単に言えば前輪と後輪の間隔のことであり、短ければ短いほど小回りが効くことになります。

リエッセとポンチョは車体の大きさはほぼ同じですが、このホイールベースがリエッセの方が短いようです。

もう1つ、収容力ですが、ポンチョは運転席脇のスペースが一段高いところにあって客室として使用できないデッドスペースになっており、これもリエッセに軍配が上がるようです。

ホイールベースについては、乗車して景色を見た限りの感想ですが、ポンチョでも代替できないことはなさそうだなと思いました。

というか、Wikipedia情報ではありますが、かつて泉38系統でポンチョが使われた実績もあるみたいですし、物理的に走れないというわけではないと思います。

どちらかといえば収容力が問題であり、泉38系統は狭隘路線でありながら利用者が多いので、ポンチョで代替するならば増便しないと積み残しを出しかねないという懸念もあったんでしょうね。

運転士不足が深刻な昨今では増便した上でポンチョに置き換えるというのは難しく、路線廃止という結末を迎えたのでしょう。

また、利用者の多くが高齢者であり、東京都では「東京都シルバーパス」という福祉乗車券があるのですが、このシルバーパスの利用者の割合がかなり高い印象もありまして、シルバーパスの利用分は東京都から加盟するバス事業者に補助金という形で補填されているという話も聞くものの、路線としてみた場合には運賃収入にはカウントされないでしょうし、シルバーパスの利用者の割合が高い路線はどうしても営業成績としては悪くなってしまうんでしょうね。

ここにきてようやくバスの外観撮影です。

かつてはコミュニティバスの定番ともいえる車種ですが、現在はほとんどがポンチョに置き換えられてレア車種となっていますよね。

他にリエッセを使用している路線といえば、国際興業の東大03とかがありますが、あちらも住宅地の中に入っていくルート設定です。

特徴としては前輪より前に前ドアがある構造で、路線バスとしては一般的なものですが、ポンチョはドアより前側に前輪があります。

つまりは運転席脇のスペースも客室として使用でき、収容力が大きくなるというわけですね。

長久保バス停は泉38系統以外にも起終点とする路線がいくつかある地点でして、運行拠点とも言えるのですが、西武バスの操車場があるようです。

リエッセが2台停まっていますが、日中の1時間に1本のダイヤなら1台で回せるでしょうし、1時間に2本走る時間帯のみ2台がフル稼働するんでしょうね。

それでは折り返すのですが、操車場をゆっくり撮影しすぎてバス停へたどり着くのが発車ギリギリになってしまい、撮影する時間もなく飛び乗ってしまいましたw

1時間に1本なので、次を待つとなるとタイムロスがでかいんですよね。

というわけで、復路は前面展望もなしで大泉学園駅に戻りました。

↑引き上げは動画でどうぞ

これにて乗車は完了ですが・・・

泉38系統を撮る!

ここからは泉38系統の撮影編です。

リエッセ自体が引退で見納めですし、ここまでの狭隘区間を持つ路線も珍しいので、狭隘区間での撮影もしたいというわけですね。

↑泉38系統ではありませんが、西武バスが通ったので動画で撮りました。

駅前の道路も狭隘であり、そこを大型バスが通過していくのは迫力がありますね。

そして、泉38系統がやってきました。

乗車直前ではゆっくり撮影できませんでしたが、今度はしっかり撮ります。

↑発車シーンです。

続いては泉39系統に乗って大泉北中学校入口バス停まで移動し、そこから徒歩で大泉学園小学校入口バス停付近に向かって、そこで泉38系統を待ち構えます。

泉38系統そのものを移動手段にすればもっと徒歩移動は少なくて済みますが、なにしろ1時間に1本なので、バスを降りてから撮影場所へ移動することを考えると乗ってきたバスは撮影できずその次を待つとなると1時間後になってしまうので、それだと効率が悪いんですよね。

ただ、さっき大泉学園駅で泉38系統を見送ったばかりなので、どのみち次の泉38系統までは少し時間があるんですよね・・・

なので、目白通りへ出てみました。

ここは大泉ジャンクション、並びに大泉インターチェンジがある場所であり、外環道の延伸工事が盛んに行われている場所でもあります。

こちらが大泉インターチェンジです。

普通に目白通りから右折する感じでインターチェンジに入っていく上、別の交差点のすぐ手前にあるため、1つ先の交差点を右折するつもりで間違えてインターチェンジに入ってしまうドライバーも少なくなさそうです。

工事現場の柵の透明な部分から中を覗いてみました。

立派なランプウェイの高架が聳えていますね。

それでは大泉学園小学校入口へ移動します。

歩いて10分ちょっとの道のりでした。

大泉学園小学校入口にやってきました。

ここもバス路線としては狭めな道路ですが、住宅地に入っていくような路線なら普通にあるような光景ですね。

道端には耕作地がありますが、23区内で耕作地があるのはちょっとしたギャップを感じます。

とはいえ、練馬区の名前を冠した「練馬大根」という名産品がありますし、23区内でも農業は存在するんでしょう。

それではあとは撮影場所を探すのですが、やっぱり、一番狭そうな場所で撮りたいですよね。

それがこちら

ご覧の通りの狭さであり、何も知らなければここを路線バスが走っているなんて思わないですよね。

大泉学園小下という交差点であり、泉38系統を基準にすると長久保行きでは大泉学園小学校入口バス停を出てすぐに右折する交差点です。

あとはここでバスを待ちます。

まずは長久保行きです。

大型バスが来ればこの道幅でも狭隘路線という感じがしますが、リエッセだと普通の風景に見えてしまうのだから不思議です。

↑交差点の通過は動画でどうぞ

来ました!

乗用車との行き違いの瞬間でもあり、狭隘路線を象徴する写真が撮れました。

↑通過シーンは動画でどうぞ

といったところで、お目当ての撮影は終わりです。

場所を変えてもう何箇所かでの撮影をしても良かったんですが、1時間に1本なので、待ち時間が長くなってしまうことや、このあと別件で用事があったこともあって、これにて撤収です。

ところで、これは付近にあった議員のポスターですが、大江戸線延伸は地元では結構話題になっているんでしょうか。

補足すると、大江戸線の現在の終点は光が丘ですが、これを更に東に伸ばし大泉地区まで延伸する構想があるようです。

その先は新座市、所沢市方面へ向かうとか色々計画はあるようですが、練馬区は特に精力的に誘致活動をしているようで、政策面でも重要視されているんでしょうね。

一鉄道ファンとしては鉄道の延伸は大歓迎ですが、仮に埼玉県内まで伸びることになった場合、都営地下鉄として建設するのか、延伸部を埼玉高速鉄道みたいな別会社の管轄にして相互乗入れの形を取るのかとか色々気になります。

それでは駅に戻ります。

今度はバスに乗らずに徒歩で駅に戻ることにしました。

2kmほどの道のりですが、歩けない距離ではありません。

その途中で泉38系統に遭遇しました。

ここは泉39系統とも重複する区間ですが、リエッセの写真が撮れたのはよかったです。

駅へ向かう途中でまた泉38系統に遭遇です。

ここは大泉学園駅を発着する路線の多くが通る場所で、狭隘ではありますが一方通行なので通行は容易でしょう。

最後に新塗装の西武バスを撮ったら撮影編は終了です。

これにて泉38系統関連の活動は終わりですが・・・

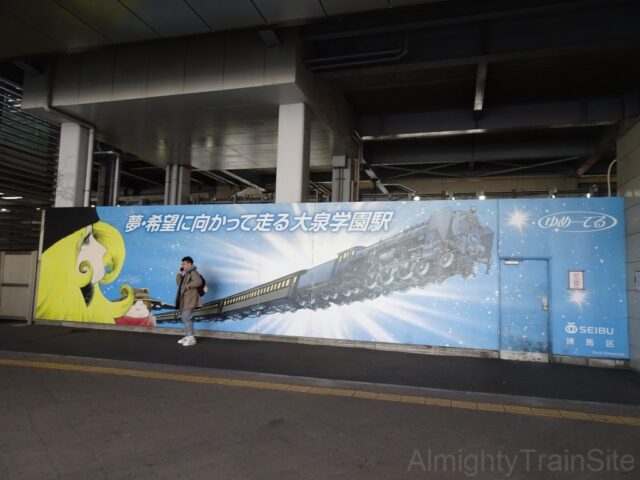

大泉学園駅を見る

最後に大泉学園駅をご紹介して記事を〆たいと思います。

まずは北口の入口です。

橋上駅舎であり、駅前にあるのは出入口ぐらいですが、ペデストリアンデッキに圧迫されている雰囲気です。

駅前の道路です。

やっぱり狭いですね。

昔ながらの駅前広場がそのまま残っているんでしょうか。

このように漫画やアニメの要素が強い駅ですが、これは練馬区内にはアニメ関連企業が集まっており、更には大泉学園駅付近には東映アニメーションが立地するなどの経緯からアニメをプッシュした駅となっているようです。

ペデストリアンデッキに上がるとこんな場所がありました。

東映の映画作品のポスターを集めたもののようです。

そして、目玉はこちら!

大泉アニメゲートと称するここは、様々なアニメ作品のキャラクターの銅像が並んでいます。

銀河鉄道999よりメーテルと鉄朗

実は作者の松本零士さんは練馬区に住んでいたことがあり、特に縁が深いといえますね。

南口にもやってきました。

駅前にタワマンがあるのはやっぱり都内という感じです。

駅前の風景です。

北口に比べると大きなビルもあって整然としています。

こんな看板がありました。

区内にある牧野記念庭園の看板で、植物学者の牧野富太郎さんの自宅跡にあるようです。

銀河鉄道999の垂れ幕がありました。

前述の通り、作者の松本零士さんが練馬区に住んでいたという縁がありますし、同氏の数ある作品の中でも、鉄道をテーマにした銀河鉄道999は、駅に取り入れるには最適な作品ですね。

更にはコンコースに999号の車掌さんがいます。

名誉駅長になっているそうですが、車掌なのに駅長とはこれいかに?w

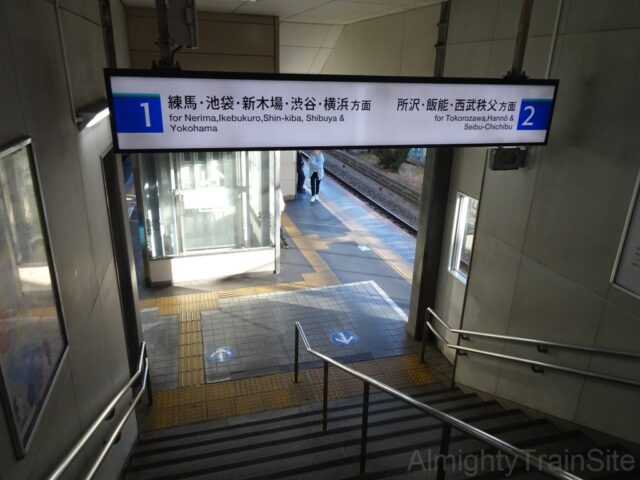

ホームは島式1面2線のシンプルな構造であり、各駅停車と準急が停車し、急行、快速急行、特急は通過です。

折返しや待避も両隣の石神井公園駅や保谷駅で出来るため、当駅は単なる中間駅に過ぎないわけですね。

駅名標です。

ちなみに、開業時は東大泉駅という名前でした。

現在でも所在地の地名は東大泉であり、かつては大泉村という村もあったようです。

また、「大泉学園」という名前については箱根土地が開発した学園都市の名前から来ており、当初は名前の通り大学を誘致することを目指していましたが、それは失敗し、高級住宅地として現在に至ります。

ちなみに、当駅から石神井公園駅方面へ進むとすぐに高架区間が始まるため、駅を出てすぐに上り勾配が始まります。

ただし、駅そのものは地上駅のままとなりました。

電車も撮ったり

奥まで行って柵ギリギリまで寄ればいい写真が撮れそうですが、このあとは用事があるので本格的な撮影はしませんでした。

↑「Fライナー」の通過です。

↑それでは6000系に乗って大泉学園駅を後にします。

これにて記事も〆たいと思います。

最後までお付き合い頂きありがとうございました。

それでは!

あわせて読みたい関連記事

- 「はちおうじ4号」に乗車!

- 高麗川発東京行き青梅特快に乗車!

- 【第13回】SimuTrans OTRPで関東+αを再現

- ローカル路線バス乗り継ぎでお台場へ

- 西日本乗りバス旅2024(3日目/西鉄バス46番)