今回は高崎線を走る特急「あかぎ」のうち、上り列車である「あかぎ10号」に乗りに出かけました。

「あかぎ」といえば、185系時代も、651系時代も乗っていますが、E257系になってからは初めての乗車です。

過去の乗車はいずれも使用される車両の引退に伴って乗りに行ったパターンですが、E257系については「あかぎ」に導入されてからまだ2年も経っていませんから、さすがにまだ置き換えという話は出ていません。

では何故今回乗りに行くことにしたのかというと、2025年春のダイヤ改正にて「あかぎ」の休日の運行が取りやめとなるからです。

別に平日だったら今後も走るなら慌てて乗りに行くこともない気もしますが、平日と休日では運行時刻が異なっており、高崎駅始発となる列車については平日だと7時40分発の「あかぎ6号」が最終となりますが、土休日だと8時50分発の「あかぎ10号」が最終となるのです。

これが何を意味するのかというと、土休日ならば川越線・八高線と回っていくルートを使って大回り乗車で全区間乗れるのですが、平日ダイヤだと川越線・八高線と回っていくルートでは始発でも間に合わないため、土休日の運行がなくなるということは、上り列車については大回り乗車では乗れなくなるということを意味するのです。

それが、「あかぎ」が廃止になるわけでも、E257系が引退するわけでもないのにこのタイミングで乗りに行った理由というわけです。

それにしても、かつては前橋まで行っていたのが、最遠でも高崎までとなり、残る列車についても鴻巣や本庄までしか行かず、「あかぎ」の由来である赤城山がある群馬県へ乗り入れない列車が増え、挙句の果てに土休日は運行されなくなるなど、「あかぎ」もどんどん縮小されていく傾向が続きますね。

そもそも、鴻巣や本庄までの列車は歴史的には「ホームライナー鴻巣」を特急格上げした列車ですから、高崎発着以外は「あかぎ」とは別の系譜の列車という見方もできます。

といった感じで前書きはこれくらいにして、本編に入っていこうと思います。

「あかぎ10号」に乗る!

というわけで本編スタートです。

実は651系時代に乗車した上りの「あかぎ」と全く同じ列車であり、高崎駅へ向かうまでのルートも時刻も当時と変わっていないため、全く同じ行程の再現ということになりました。

なので、南古谷で経路を区切ってから川越線・八高線と回ったわけですが、過去にもレポートしているため、道中は端折って高崎駅からスタートします。

が・・・

↑道中の八高線では車窓を撮りましたのでどうぞ!

考えてみればこの区間の車窓を撮っていませんでしたし、案外空いていて撮れそうな雰囲気だったので撮影してみました。

八高線のキハ110系に乗って高崎にやってきました。

高崎といえば211系ですね。

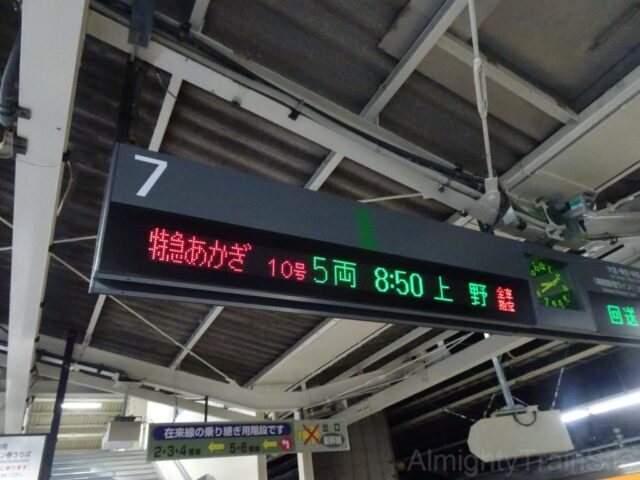

発車標です。

上野東京ラインの開業で常磐線特急が基本的に品川まで行くようになってからは、上野止まりの特急ってレアになりましたよね。

高崎線特急も品川へ乗り入れてもよさそうですが、線路容量や品川駅のキャパシティの問題でしょうか。

「草津・四万」は臨時扱いではあるものの東京駅乗り入れが実現していますし、「あかぎ」も頑張ってほしいものです。

と言ったところで乗り込みます。

651系時代との相違点としては、全車指定席化されており、自由席がなくなったというのがあります。

そのため、前回乗車したときは自由席利用者がほとんどで、指定席はガラガラだったのですが、今度はそもそも自由席がないので指定席だから空いているなんてことはありません。

また、651系時代は平日は「スワローあかぎ」、土休日は「あかぎ」と列車名を分けて運行しており、「スワローあかぎ」は全車指定席ですが、座席未指定券でも乗車可能な「スワローサービス」の対象だったのに対し、「あかぎ」は一般的な指定席と自由席の組み合わせでした。

E257系導入に合わせて、「スワローあかぎ」は「あかぎ」に統一する形で廃止し、同時に土休日も自由席の設定はなくなり、全車指定席となりました。

なお、「スワローサービス」という呼称はしていないものの、現在でも座席未指定券の制度は続いています。

↑ここでも車窓を撮りました。

651系時代にも撮っているのですが、前回とは逆向きで撮ってみました。

高崎駅を出る時点では車内は2~3割程度の乗車率のようです。

高崎から東京方面ならば上越新幹線の方が速いですしねw

あと、自動放送があったことも新鮮でした。

185系も651系も自動放送を搭載していませんでしたから、E257系の導入でついに高崎線特急にも自動放送が導入されたことになります。

まあ、チャイムも音源もJR東日本の特急列車でおなじみのあれですけどねw

高崎駅付近の車両基地にはGV-E197系がいました。

だいぶ数も増えましたね。

烏川をわたり高崎市から藤岡市へ移ります。

長い鉄橋ですが、ここが県境というわけではないんですね。

八高線と分岐してしばらくすると最初の停車駅の新町です。

新町は2006年までそのまんまの「新町」という自治体でしたが、現在は高崎市の一部となっています。

飛び地となっているため、高崎線に沿って進むと一旦藤岡市に入ってから再び高崎市に入るということになっています。

ここでも若干の乗車がありました。

続けて神流川を渡れば県境を跨いで群馬県から埼玉県に入ります。

埼玉県最初の停車駅は本庄ですが、「あかぎ」の中には本庄止まりの列車もあるので、埼玉県内の需要が特に大きいんでしょうね。

実際、本庄駅からの乗車はそこそこ見受けられました。

本庄市内には上越新幹線の本庄早稲田駅もありますが、市街地にある本庄駅から乗れる方が便利ということで新幹線とは住み分けができているんでしょうね。

続いて停車したのは深谷駅です。

深谷駅にはレンガ調のタイルが貼られていますが、これは東京駅丸の内駅舎の煉瓦が深谷で作られたことにちなむそうです。

熊谷を出ると上越新幹線の高架が見えます。

熊谷も上越新幹線の停車駅ですが、ここからの利用もいくらかありました。

上越新幹線が停車しない浦和や赤羽へ向かうならば「あかぎ」の優位性もあるということでしょうか。

熊谷を出ると鴻巣・北本・桶川・上尾・大宮と停車していきます。

行田以外は1つの市につき1駅ずつ停車していくパターンとなっていますが、これは湘南新宿ラインの特別快速と同じ停車パターンなんですよね。

特別快速は熊谷以北は各駅停車なので、さすがに全区間で考えれば「あかぎ」の方が停車駅が少ないですが、鴻巣止まりの列車だと停車駅が快速と同じということになってしまいます・・・w

このあたりが乗車率のピークであり、窓際はほぼ満席、通路側は半分くらい埋まっている感じでした。

大宮を出ると京浜東北線と並走します。

大宮で降りる人もそこそこいましたが、わずかながら乗ってくる人もいました。

短距離でも特急を使うブルジョワなのか、休日の運行がなくなる前に乗っておこうという鉄道ファンだったのかは定かではありません。

そして、浦和に到着です。

浦和は県庁所在地ですが、新幹線が停まらないこともあって降りる人はやっぱり多かったです。

荒川を渡れば埼玉県から東京都内へ入ります。

そして、すぐに赤羽駅です。

東京都北部のターミナルとなる赤羽駅ですが、ここでも下車も結構いました。

駅構内を新幹線が通過してますが、駅は設置されていませんからね。

ちなみに、上野発着の「あかぎ」や「草津・四万」は赤羽に停車しますが、新宿発着の「あかぎ」や「きぬがわ」「日光」は赤羽に停まらないんですよね。

ようするに上野方面の特急は赤羽停車で、新宿方面の特急は赤羽通過という法則があるんですが、これは上野発着の列車では池袋・新宿への乗り継ぎの利便性を考えて赤羽に停めているのが、新宿発着列車では池袋や新宿にも停車しますから必要ないですし、上野方面への乗り換えについても大宮や浦和で乗り換えても所要時間に大差がないというあたりが理由でしょうか?

上野に到着!

このあとは回送となるようですね。

運用を調べてみるとこのあとは「草津・四万3号」として折り返すようですが、それまで2時間近く開くので一旦引き上げて車内整備などをするのでしょう。

ところで、「あかぎ」の休日運行がなくなるわけですが、高崎から上野まで回送として「草津・四万」用の編成を送り込むんですかね?

今回乗車してみてそこまで乗車率が悪いとも思えなかったですし、回送するくらいなら営業運転した方がいいのでは?という気もします。

まあ、ダイヤ改正に合わせて東大宮あたりから送り込めるように運用を改める可能性もありますけどね。

ホームの乗車位置案内も撮りました。

「あかぎ」がなくなるわけではないですし、これくらいで撤収です。

これにて活動の本筋は終了ですが・・・

おまけ

ここからはおまけパートです。

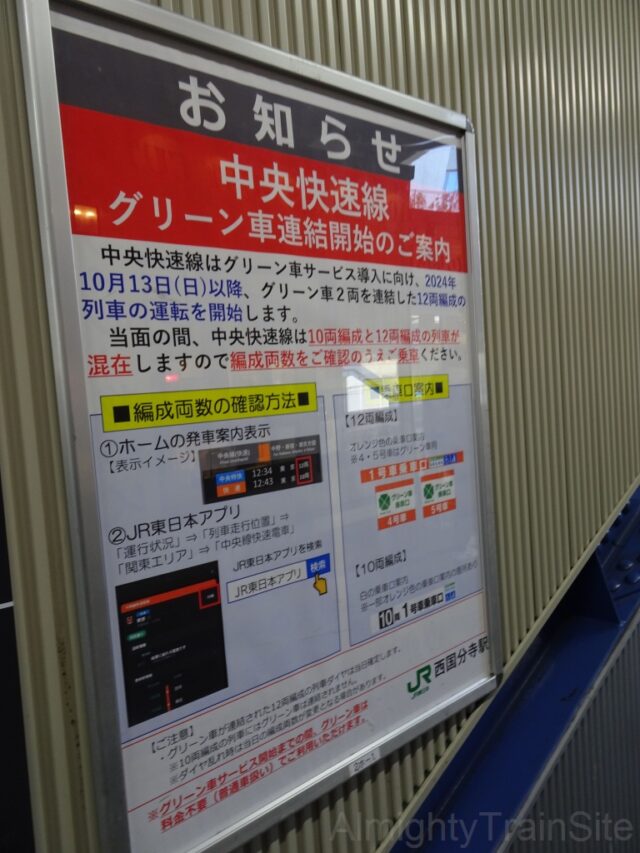

中央線快速ではグリーン車の導入が進んでいますが、ダイヤ改正日まではお試し期間ということでグリーン券無しで乗れるので、それを体験してきました。

グリーン車自体は上野東京ラインや湘南新宿ライン、総武快速線・横須賀線なっで見られる2階建てのあれですが、出入口が両開き戸なのが今までにはないスタイルですね。

こちらがグリーン車の車内です。

無料ということで混み合っているという情報もありましたが、休日の日中で、しかも郊外向けの列車だったことからそれほどではありませんでした。

まだまだ新車の匂いが残っていたのはよかったです。

ところで、なにか違和感があるなと思ったら、ヘッドカバーが付いていないんですね。

特急型車両を快速列車などで運用する場合もヘッドカバーを省略することがありますが、グリーン車だけと普通車扱いということで、ここでもヘッドカバーは省略なのでしょう。

折り返し時の車内整備もしていないようでしたし、完全に普通車扱いということなんでしょうね。

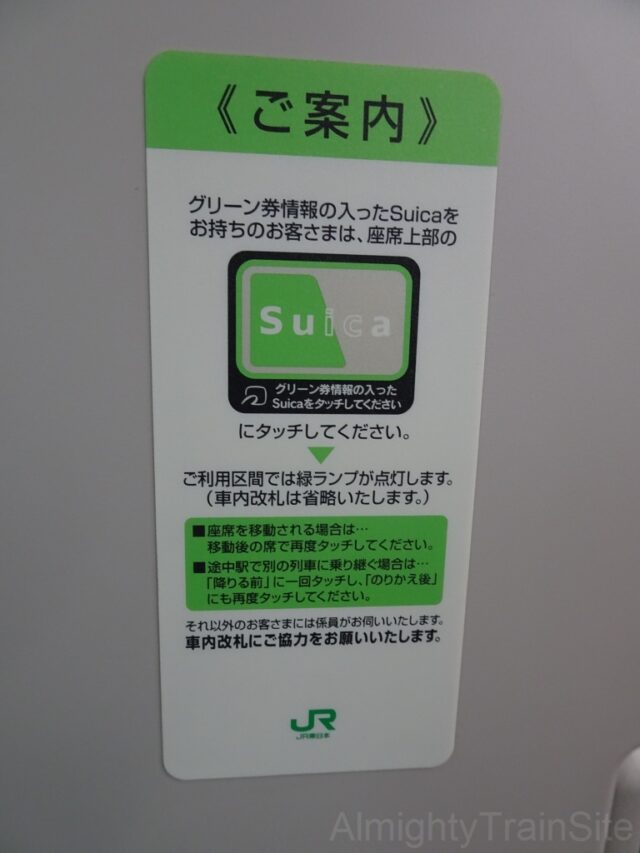

Suicaグリーン券用のリーダーです。

もちろん、まだサービス開始前なので稼働はしていないようです。

ですが、案内は既に貼ってありました。

中央線区間のグリーン券はまだ買えないはずなので間違ってグリーン券を買ってしまう人はいないでしょうけど、グリーン車が開放されていることはあまり積極的には案内されていない感じだったので、グリーン券が必要だと思ってしまう人もいるでしょうね。

まあ、気付いた人だけお得に利用してくださいというスタンスなんでしょう。

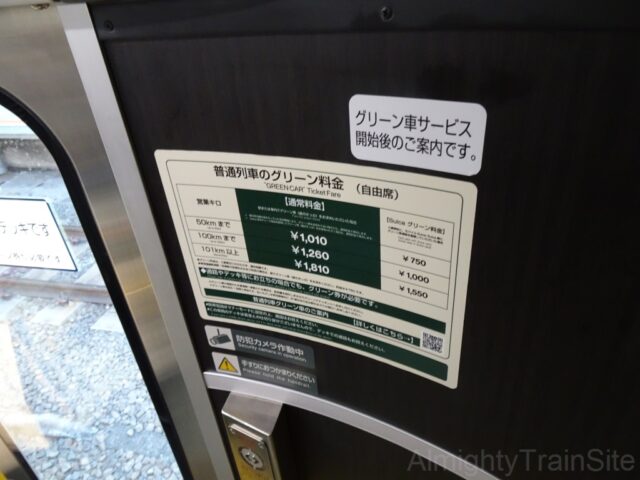

デッキにあったグリーン料金の案内ですが、こちらには「サービス開始後のご案内です」と注釈がついていました。

駅のホームにもグリーン券用の券売機が設置されていますが、稼働前なのでカバーがされていました。

JR東日本の普通列車のグリーン車については過去に何度か乗ったことがあるので、他路線のグリーン車と比べて特別何かが違うということはなかったですが、中央線に導入されたことで、沿線住民の方のたまの贅沢というだけでなく、中央線快速の大月乗り入れが日中にも拡大されていますから、相模湖や富士急行線沿線への行楽にもグリーン車は便利でしょうね。

といったところで記事は〆たいと思います。

最後までお付き合い頂きありがとうございました。

それでは!