今回は首都圏近郊での単発ネタです。

タイトルにもある通り、鶴見線に乗車しE131系を訪ねました。

鶴見線自体は既に完乗を果たしていますが、205系時代に乗ったきりだったので、E131系が導入されてからは乗っておらず、今回乗車することにしました。

まあ、E131系なんて今や千葉地区を皮切りに、栃木地区に相模線にと活躍の幅を広げている珍しくもない車両ではあるんですが、ちょうど別の活動で神奈川方面へ行く予定もあったんでついでという感じでした。

本日の行程

それでは行程の説明です。

といっても別件の活動のついでみたいなものなので、活動内容はシンプルであり、支線も含めた鶴見線を全線乗車し、E131系の全区間乗車を果たします。

具体的な行程としては、鶴見からスタートし、まずは大川支線で大川へ、浅野へ引き返したら、今度は本線の終点である扇町へ、鶴見小野へ引き返してから最後は海芝浦支線を1往復して鶴見に戻ったらゴールです。

鶴見線自体が短い路線であり、支線への寄り道を含めても2時間以内で終わるお手軽な活動でした。

久々の鶴見線

それでは本編スタートです。

まずは鶴見駅から活動開始ですが、道中はカットして鶴見線乗り場からレポート開始です。

というわけで鶴見線乗り場にやってきました。

以前はここに中間改札がありましたが、現在は撤去されているようです。

調べてみると2022年に撤去されたようですが、Suicaが普及して意義が薄れたんでしょうか?

かつては鶴見線を含む経路で大回り乗車をする場合は、当駅と浜川崎駅での改札が難関とされており、駅員配置時代は口頭で大回り乗車であることを説明しなければならないなど、関門として知られていました。

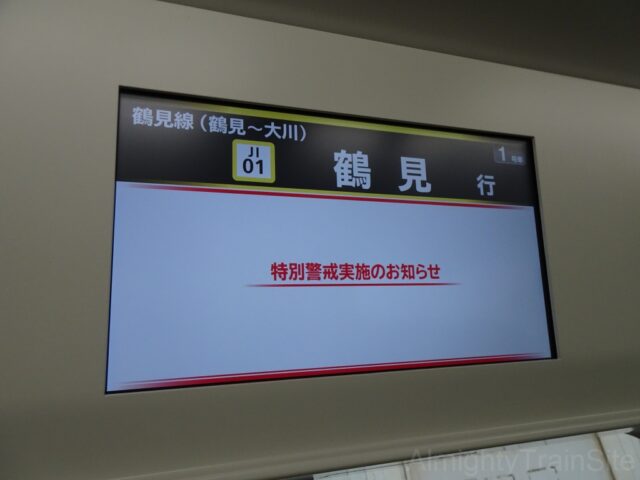

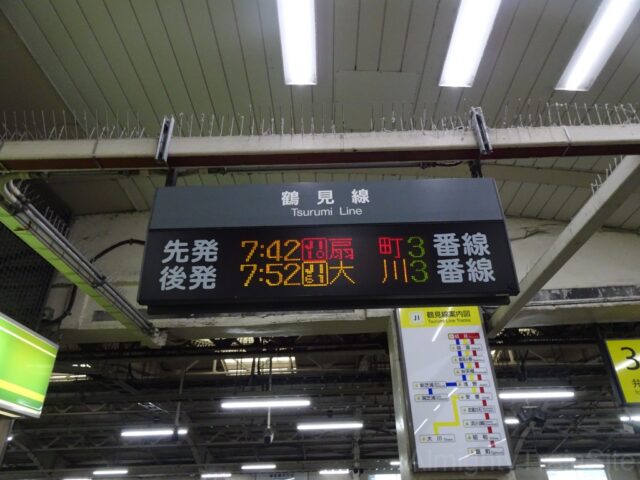

発車標です。

鶴見線は2つの支線を持つことから支線へ向かう列車との誤乗を防ぐためか行き先に色を付けて案内しています。

路線図です。

浅野までは全ての列車が停車するのでどれに乗ってもいいですが、その先まで行くならば行き先を要チェックですね。

海芝浦駅の案内もありました。

詳しくは後述しますが、海芝浦駅は駅を取り囲むように東芝の事業所が存在しており、事業所へ立ち入る資格のない人は海芝浦駅に下車しても外へ出ることはできません。

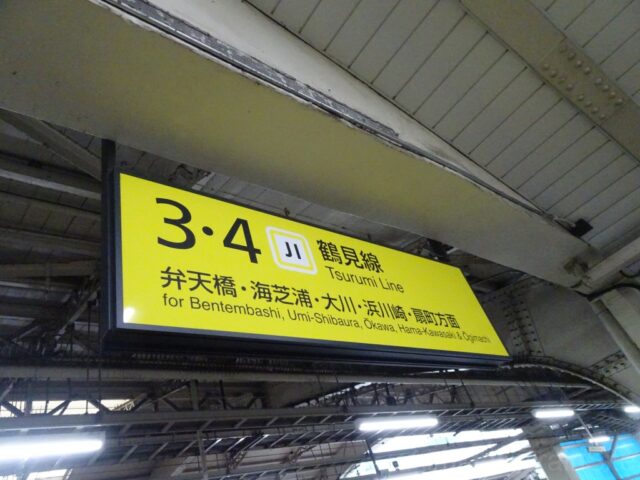

乗り場案内です。

京浜東北線からの連番で3・4番乗り場が鶴見線に充てられていますが、メインは3番乗り場で、4番乗り場はあまり使われていないようです。

あと、支線が多いせいで案内に使われる駅名の数もすごいことにw

ここで駅名標です。

鶴見線専用の乗り場なので隣駅は国道駅のみ書かれています。

この国道駅は国道15号(第一京浜)に面する位置にあるからこの駅名ですが、ネタ駅名の1つですね。

列車がやってきました!

鶴見線カラーのE131系は実車を初めて見ました。

少し斜めからのアングルで

側面を見ると205系時代の塗装が継承されていますね。

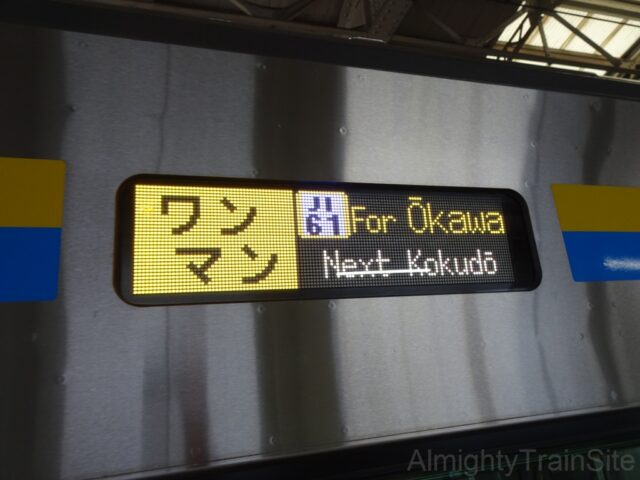

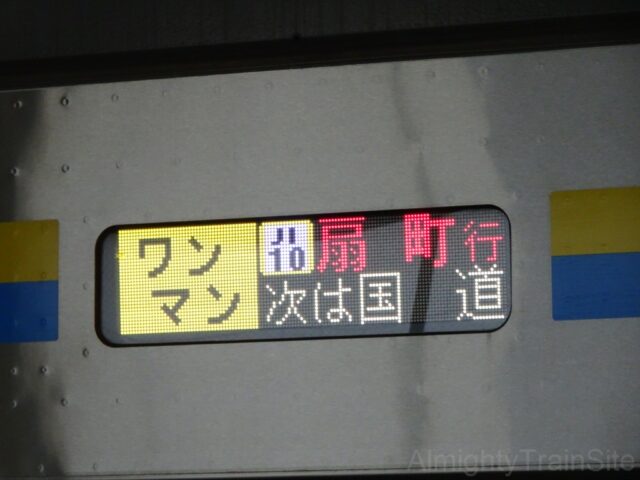

行先表示です。

発車標同様に行先によって色を変える運用となっていますが、フルカラーLEDを活用していますね。

ちなみに、この扇町行きはひとまず見送って後続の大川行きを待ちます。

実は大川行きは鶴見線の系統の中では最も本数が少なく、平日でも朝夕しか走らず、土休日に至っては1日3本しか走らないなど、首都圏近郊の鉄道とは思えないほどの閑散ダイヤなのです。

そのため、この大川行きを軸にして行程を組む必要があったわけです。

↑というわけでこの扇町行きは見送りです。

ふと東海道貨物線の線路を見ると貨物列車がやってきました。

鶴見駅は京浜東北線と鶴見線の2路線しか停車しませんが、東海道貨物線や品鶴線が分岐する鉄道のジャンクション駅としての顔もあるのです。

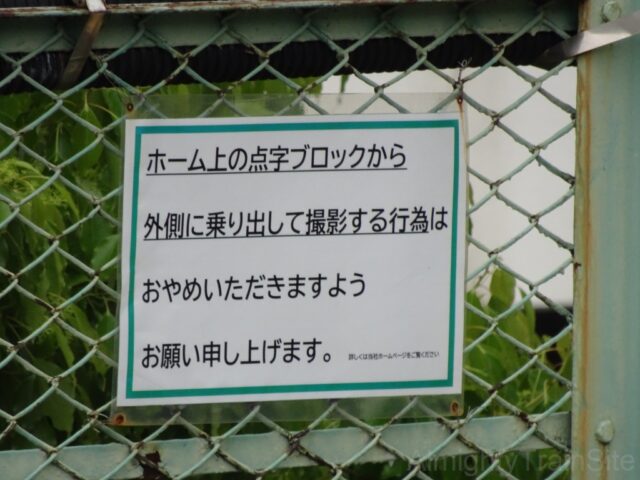

よくある撮影はマナーを守って・・・的な貼り紙ですが、205系が走っていた頃は撮り鉄も多かったんでしょうか?

鶴見線の線路を見ます。

他路線は地上に線路がありますが、鶴見線のみ高架となっています。

気になったのが終端部の渡り線はシーサスクロッシングではなくてシングルスリップなんですね。

この配線もまた3番乗り場がメインであることを物語っていますね。

まずは大川へ

それではいよいよ乗車します。

まずは大川支線に乗って大川へ向かいます。

↑お目当ての大川行きの入線です。

行き先をアップで

扇町行きは赤でしたが、大川行きは黄色で表示されていました。

それではこの電車に乗って大川へ向かいます。

E131系になってからは初乗車ということで、205系時代との比較をしてしまいがちになりますが、一番の違いは自動放送が導入されたことですね。

いよいよ鶴見線も令和にバージョンアップされたなと感じました。

また、客層としては日曜日の活動ということで通勤客の姿はなく、大半が乗り鉄のようです。

205系が去った今でも鶴見線は鉄道ファンに人気があるようですね。

駅名標です。

駅名の由来は大川平三郎氏という人物の名前にちなんでおり、人名が由来の駅名となっています。

このあたりは埋立地なので、古くからの地名というものがなく、ゆかりのある人物の名前に由来を求めたのでしょう。

ところで、福岡生まれの私としては大川市の方を連想してしまいますw

大川市についてはかつて西鉄大川線という路線が乗り入れていましたが、現在は廃止されており、鉄道のない市となっています。

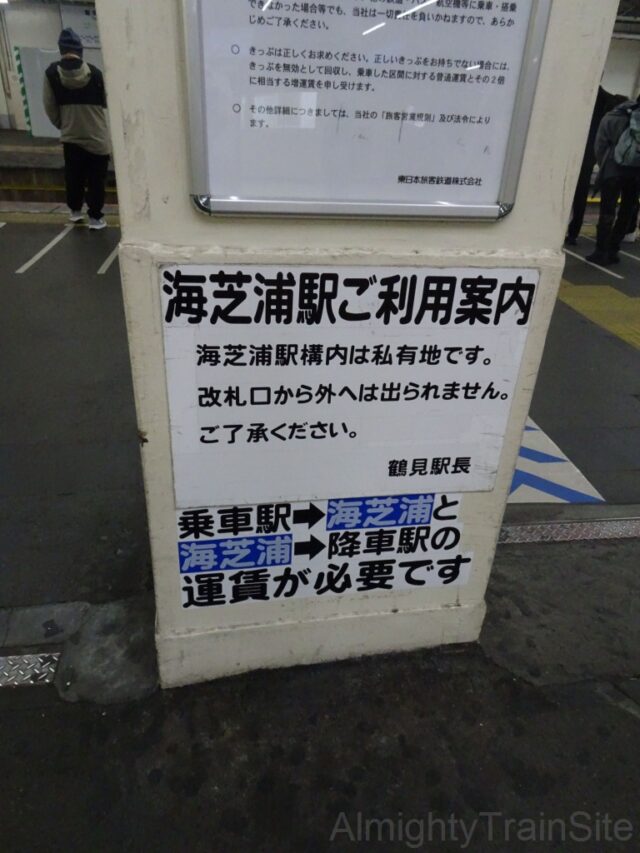

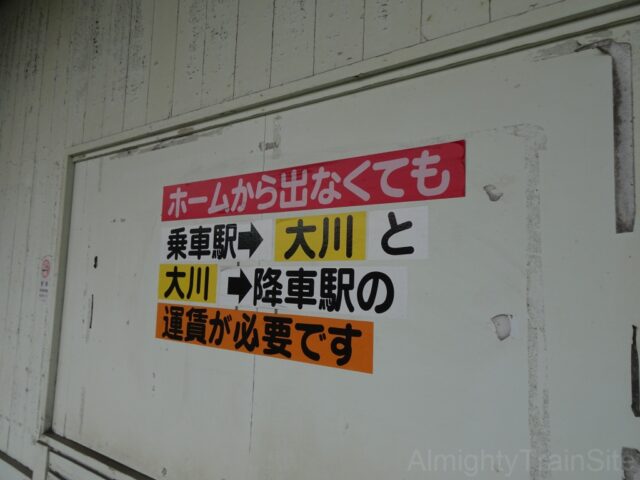

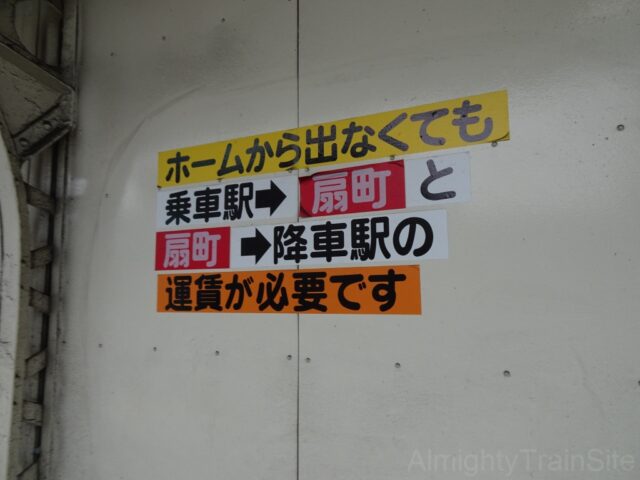

こんな注意書きがありました。

鶴見線は鉄道ファンの訪問が多い路線であり、終点到着後にそのまま折り返し乗車するケースも多いでしょうが、その場合でも往復運賃が必要だというわけです。

なお、私はフリーきっぷの「休日おでかけパス」を利用しているので、運賃面での心配はありません。

こちらが改札口です。

無人駅となっており、Suica用の簡易改札機のみ設置されています。

私のようにフリーきっぷを使うのでなければ、ここでタッチしてから折り返さないと不正乗車となりますから要注意です。

こちらが駅舎です。

コンパクトかつかなり年季が入っていますが、以前訪れたときと変化はなさそうです。

付近には三菱化工機と日清製粉の事業所があり、乗り鉄以外の当駅の需要としてはこれらへの通勤輸送ということになります。

そのため、通勤需要が見込めない日中には運行がなく、土休日に至っては1日3往復という極限的な本数になっているのでしょう。

なお、当駅から同じ鶴見線の武蔵白石駅は徒歩圏内であり、当駅発着の列車の運行がない時間帯に当駅を訪れたい場合は武蔵白石駅から徒歩でも訪れることができます。

駅前は1本の道路を隔てて工場や倉庫が広がっており、工業地帯を走る鶴見線らしい風景となっています。

ところで、何やらバリケードで封鎖された一角がありましたが、私の記憶では以前はここも踏切として横断できたはずです。

いつの間にか閉鎖されてしまったんですね。

もともと正式な踏切ではない、いわゆる勝手踏切だった可能性もありますが、通勤客が多く利用していた記憶があるので、利用者にとっては不便になったでしょうね。

ところで、看板はJR貨物のコーポレートカラーになっていますが、これは当駅が臨時車扱貨物の取り扱い駅となっているからで、実態としては2008年を最後に貨物列車の乗り入れは終了しているようですが、現在でもJR貨物の駅でもあるようです。

でも、トラックドライバーの不足が問題になっていますし、需要先となる工場自体は今でもあるわけですから、鉄道輸送が復活する未来はないでしょうか?

反対側の踏切からは構内が見渡せました。

ここから撮るのが一番キレイに撮れますね。

引きで構内の全景を入れて

このように現在でこそ1線のみが使用されているのみのシンプルな駅ですが、貨物輸送が行われていた時代は側線が設けられており、手押しによる入換作業が当駅の名物だったそうです。

それでは車内に戻ります。

発車間際でもこの閑散っぷりであり、休日の鶴見線は鶴見駅周辺以外は鉄道ファンが乗りに来るくらいというのが実態でしょう。

正直、大川支線については代替手段もあるわけですから平日のみ運行でもいいくらいかもしれませんが、3往復だけでも走らせているのはレールの錆取りのためなのか、鉄道ファンへのサービスなのか・・・

それは浅野駅まで戻り、今度は扇町行きに乗り換えます。

浅野駅にて

鶴見行きの電車に乗って浅野にやってきました。

浅野は本線と海芝浦支線が分岐する駅であり、大川支線との(営業上の)分岐点は安善駅なのですが、分岐駅の手前でのアナウンスの内容が系統ごとに違う可能性を考慮して1駅分余分に進むことになりますが浅野まで来ました。

まあ、結局はアナウンスの内容に差はなかったのですがw

浅野駅については以前にも訪れているのでざっくりした紹介とします。

出入口部分です。

当駅も無人駅となっており、Suica用の簡易改札機のみ設置されています。

それにしてもごちゃごちゃしていてどれが入場用で、どれが出場用なのかがわかりにくいw

現金利用者向けの乗車駅証明書発行機もあります。

隣にはAEDもありますが、箱がだいぶくたびれているような・・・

当駅で海芝浦支線と本線が分岐するため、分岐地点を見ることができます。

こういういかにも分岐駅という光景はいいですね。

このラバーコーンに囲まれた杭(?)は令和になっても健在でした。

このトリックアートを利用した注意表示は以前にはなかったような?

鶴見方を見ると隣の弁天橋駅が見えていますね。

その距離わずかに600mなので、見えるのも当然ともいえます。

↑やってきた列車は浜川崎止まりなので見送りです。

↑お目当ての扇町行きがやってきました。

扇町駅にて

本線の終点である扇町駅にやってきました。

扇町駅にやってきました。

本線の駅ながら、浜川崎止まりの列車も多いため、日中は2時間ほど列車の間隔が開くこともあります。

駅名標です。

駅名はこの付近を開発した浅野財閥の創業者である浅野家の家紋にちなんでいるそうです。

これも撮り鉄へ向けた注意喚起ですが、だいぶ年季が入っていますね。

ここにもやっぱり折り返し乗車するには往復運賃が必要だという注意書きがありました。

ちなみに、鶴見線も浜川崎までならば南武支線に乗り継げるため大回り乗車の経路に組み込むことができますが、本線の浜川崎~扇町間と支線部はいずれも袋小路となっており大回り乗車で訪れることはできません。

外部へは構内踏切を通じて出入りします。

ここは数分で折り返す行程だったためこれくらいで引き返しますが、以前に訪れた時は構内に猫がたくさんいたことを覚えています。

今回は目に見える範囲には猫はいませんでした。

見えないところにはいたのかもしれませんが、ちょっと残念w

こちらは構内の側線ですが、大川駅とは違って当駅はいまでも貨物列車の発着があります。

それでは引き換えして、今度は鶴見小野駅まで行ってから海芝浦支線です。

これは分岐点となる浅野駅で乗り換えても海芝浦行きへの接続が悪く、それだったら降りたことがない鶴見小野駅まで行ってから列車を待つことにしたのです。

これもフリーきっぷ様々ですね。

鶴見小野駅

それでは暇つぶしがてらの駅めぐりということで鶴見小野駅です。

駅名標です。

由来は所在位置が小野町だからというシンプルなものですが、この地名も江戸時代から明治初期の地元の名主だった小野高義氏と鱗之助氏の親子が新田開発をしたことから、この付近を小野新田と呼ぶようになったことに由来するそうで、結局は人名由来なんですよねw

また、鶴見が冠されているのは既に中央本線に小野駅があったためですが、普通だったら旧国名を冠するところ、よりローカルな地名である鶴見を冠しているのはイレギュラーですね。

その他、鶴見線の前身となる鶴見臨港鉄道の時代には工業学校前駅という名前でしたが、国有化に合わせて現在の駅名となりました。

改札口です。

やはり無人駅であり、Suica用の簡易改札機のみが設置されています。

外部から

改札は上下線で分離されており、利用する方向によって入るべき入口が変わります。

駅前には小野町横丁なる場所がありました。

ぱっと見た感じでは営業中のお店はないようですが、まだ朝早くて営業が始まっていなかっただけかもしれません。

こちらは下り方面の入口です。

こちら側の方が立派ですが、方向的には向かい側の鶴見方面への利用者の方が多そうです。

こちらもやはりSuica用の簡易改札機のみですが、建物が立派な分充実して見えます。

奥には昔ながらのラッチが残っていました。

他の駅にはなかったので、当駅は鶴見線の駅としては利用者が多い駅なんでしょうか。

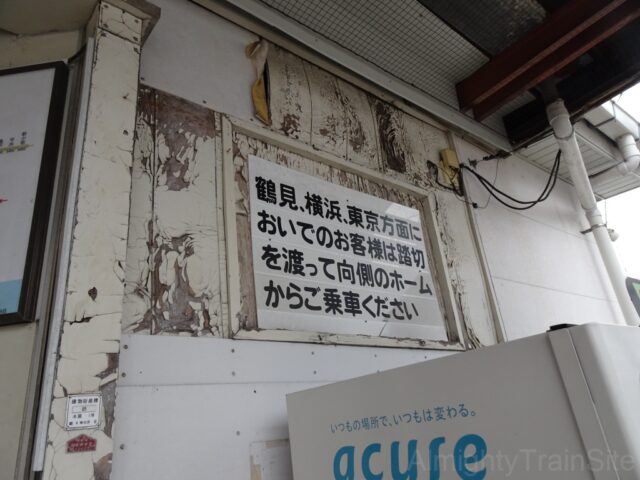

鶴見方面の案内です。

このように構内では上下線を行き来できないので、駅前の踏切を利用して向かい側の入口から入場する必要があります。

ここまで来ると鶴見駅への利用者も多いのか、普通に利用者の姿を見かけました。

↑対向の鶴見行きがやってきました。

海芝浦支線

この活動の最後は海芝浦支線です。

ここでももちろん撮ります。

駅の方は以前に訪れた時と違いはなさそうですが、E131系がいるだけで印象が違いますね。

駅名標です。

駅名は当駅に隣接する東芝の前身となる「芝浦製作所」と、当駅が海辺にあることからつけられました。

縦型

ホームが海に面していることが特徴で、鶴見線の駅の中でも人気の高い駅となってるようです。

こちらがホームからの眺めです。

京浜運河に面しており、この景色を目当てに、鉄道ファンのみならず当駅を訪れる人も少なくないようです。

ホームは単式1面1線ですが、点字ブロックは海側にもありますね。

終端部です。

意外としっかりした車止めが用意されていますね。

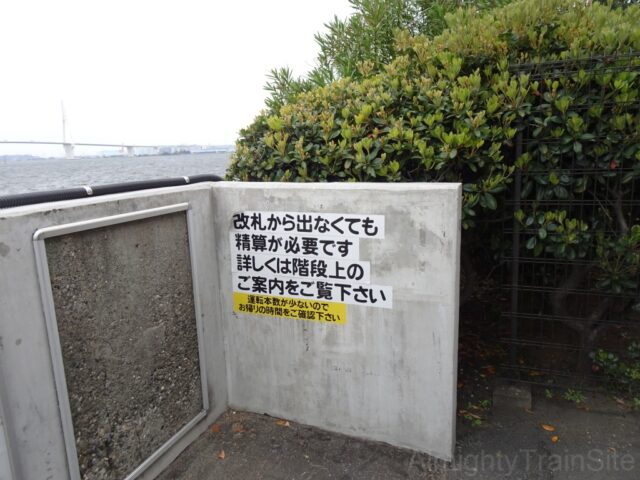

こちらが改札口です。

やはり簡易改札機のみですが、すぐ先は東芝の事業所の入口となっており、それ以外の場所へは繋がっていないので一般人にとっては「降りても外へ出られない駅」となっています。

ここにもやっぱり折り返し乗車するには精算が必要だという案内がありました。

まあ、ここの場合は東芝の敷居に入れる人以外は折り返し乗車する以外の選択肢がないのですがw

駅に隣接して「海芝公園」というのがあります。

これは東芝が整備した公園であり、海芝浦駅を訪れた利用者が滞在中に過ごせる場所として無料で開放されています。

通常は9時~20時30分の間のみですが、元日のみ初日の出目当ての利用者に配慮して始発電車の到着と同時に開放されるようです。

おまけ

ここからはおまけパートです。

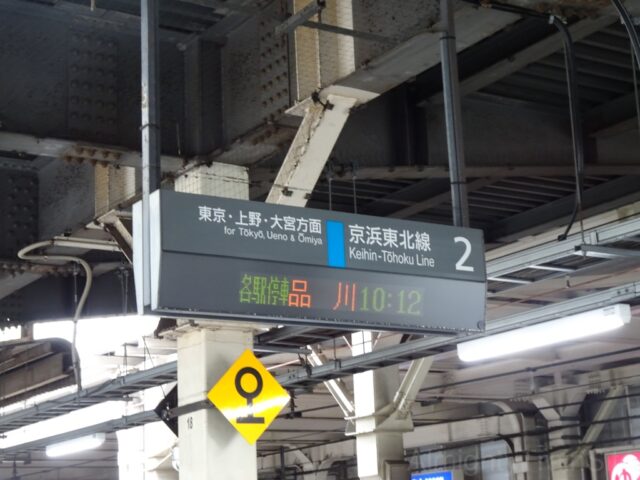

次の活動に向かうべく訪れた京浜東北線の乗り場ですが・・・

実はこの日は田町駅線路切替工事が行われており、京浜東北線は品川駅折り返しだったのです。

山手線の上野駅折り返しなどは別記事としてレポート済みなので、そちらも併せてご覧下さい。

↑あとは列車を待つ間に撮った東海道線や・・・

↑横須賀線なんかも撮ったら今度こそ活動終了です。

このあと実施した活動については別記事として追ってレポートしていきますので、公開までしばらくお待ち下さい。

あわせて読みたい関連記事

- 北海道遠征2023(5日目/富良野編)

- 道南・道央乗りつぶしの旅(2日目/札沼線・函館線)

- 18きっぷで九州へ(1日目/武豊線・HL瑞浪)

- 新潟遠征の旅2017(1日目)

- 青森・岩手・宮城乗りつぶし旅(1日目)