今回は2025年3月のダイヤ改正をもって運行を終了した特急「おうめ」にさよなら乗車してきました。

なお、当然ですが活動はダイヤ改正前に実施しました。

姉妹列車となる「はちおうじ」については別の記事で紹介していますが、この流れで「おうめ」にも乗ると予想していた読者さんもいらっしゃるのではないでしょうか?

「おうめ」について

まずはこの記事の主題となる「おうめ」について解説してから本編に入っていくとしましょう。

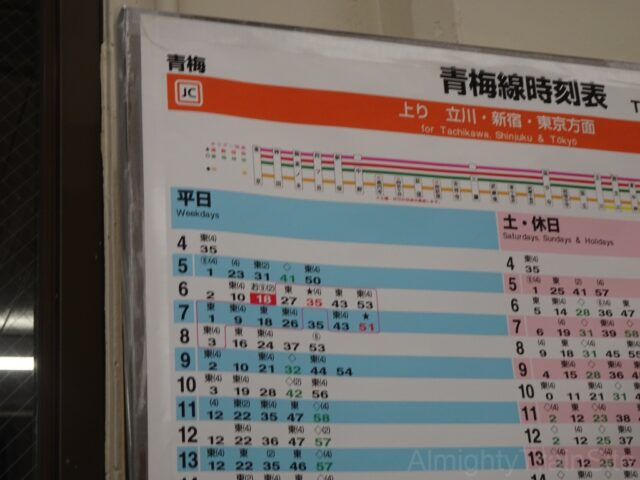

「おうめ」は中央本線・青梅線を経由し、東京駅と青梅駅を結んでいた特急列車で、運行は平日のみ1日1.5往復が設定されていました。

停車駅は東京を出ると新宿・立川・拝島・河辺・青梅となっており、西武鉄道の「拝島ライナー」のライバルでもあります。

東京~立川間では「はちおうじ」と走行区間が重複し、相互補完関係にあったともいえ、平日のみの運行ということでお気づきでしょうが、通勤輸送に特化したライナー的な性格を持つ特急列車でした。

前身として「青梅ライナー」があり、これを特急格上げした列車が「おうめ」でした。

車種はE353系が使用され、全車指定席での運行でした。

2019年3月ダイヤ改正で「青梅ライナー」と入れ替わりで登場しましたが、2025年3月ダイヤ改正では運行を終了することとなりました。

これは同時にスタートする中央線快速のグリーン車サービスに役割を譲るというのが理由として上げられています。

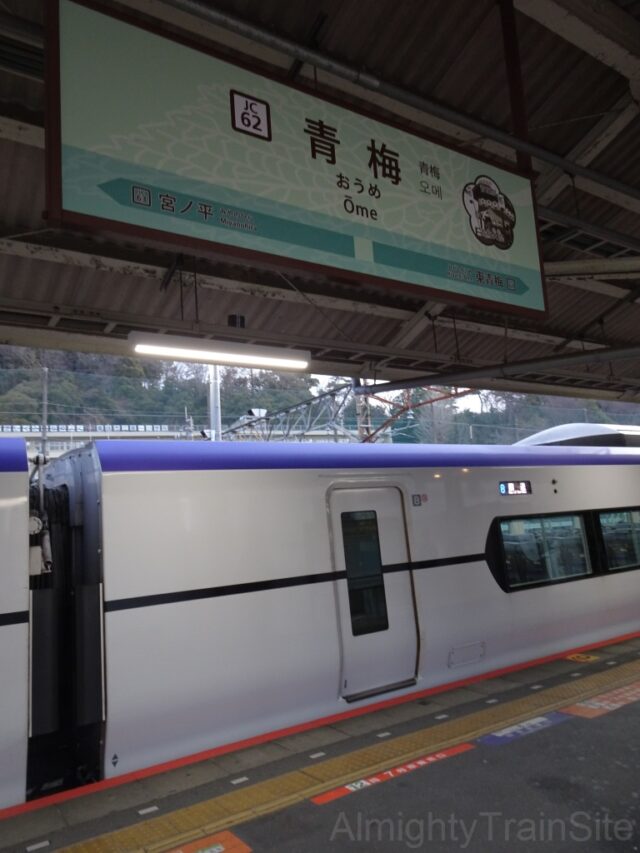

これにより、青梅線における特急の定期運行が終了するとともに、青梅線内でのE353系の定期運用も終了ということになります。

今回は青梅発東京行きの「おうめ2号」と、東京発青梅行きの「おうめ1号」に乗車していきます。

といったところで、解説はこれくらいにして、そろそろレポート本編に戻っていきましょう。

「おうめ2号」に乗る

それでは早速本編スタートです。

というわけで早朝の青梅駅前から活動開始です。

ところで、「おうめ2号」の発車は6時18分ですが、始発電車に乗っても間に合うのは青梅線沿線に住んでいる場合だけで、私の場合はそれに当てはまらないので普通に行くとこの時間に青梅駅に来ることは出来ませんでした。

そうなると宿泊ということになりますが、駅付近にあるのはゲストハウスくらいで、立川まで行けばネットカフェもありますが、活動内容的に宿泊費をかけるのはなんだかなぁ~と考え、結局選んだ選択は原付を飛ばして青梅へ向かうことでした。

原付にしては距離の長い移動になりましたが、これが一番安上がりということでそのようにしました。

まあ、おかげで4時起きでしたけどw

あと、駅構内に103系、201系やE233系など青梅線で活躍したことのある車両の模型が展示されていました。

当駅近くには青梅鉄道公園(現在は休園中)がある関係でしょうか?

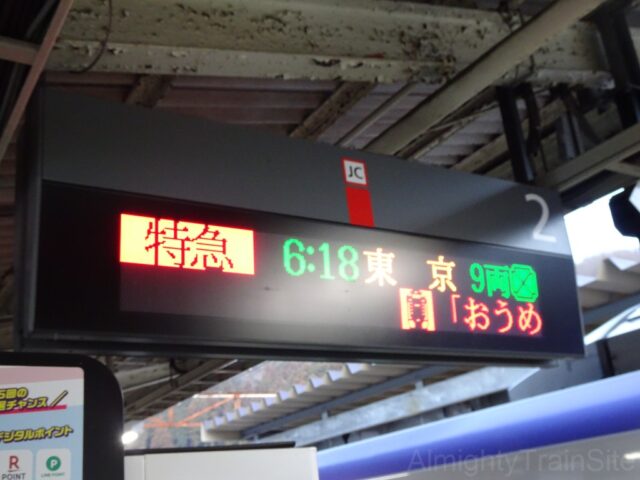

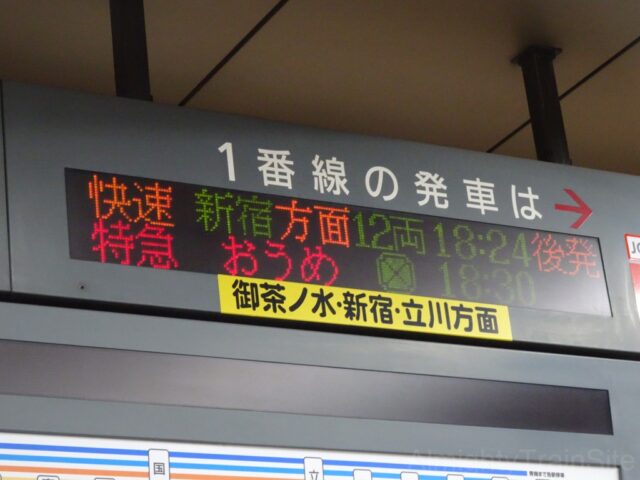

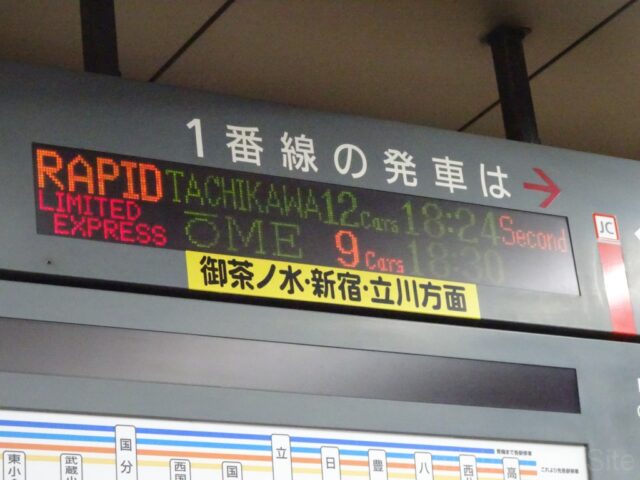

そして、発車標です。

青梅駅で特急の表示は見納めですが、青梅線の場合は、奥多摩という観光需要もあるので、観光向けの特急が臨時で設定される可能性はありそうですね。

過去には「おうめ」の臨時便として新宿~奥多摩間で特急が走った例もありますしね。

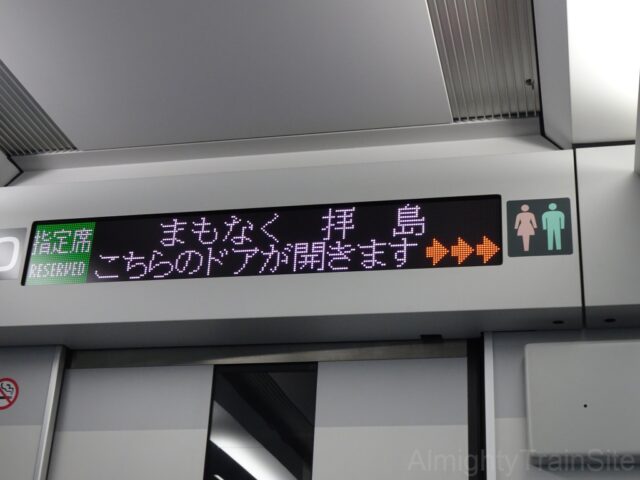

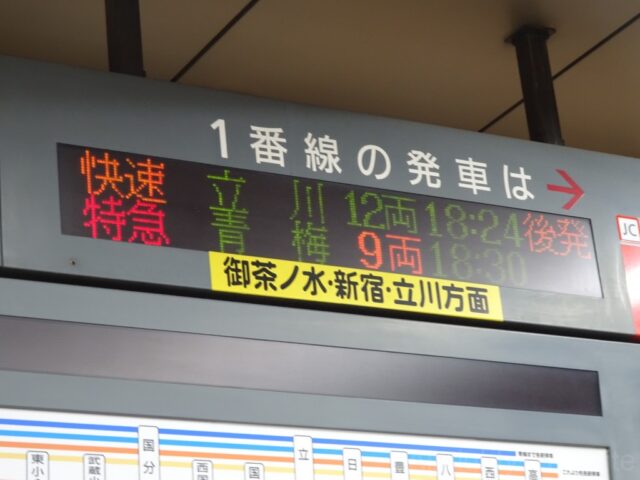

あと、ご覧のように「おうめ」は9両編成ですが、「はちおうじ」は付属編成も連結して12両編成なんですよね。

「おうめ」の方が需要が少ないと判断されているのか、あるいは「はちおうじ」については特急停車駅については元々12両編成に対応していたのに対し、青梅線内はグリーン車サービスに向けた快速の12両化が決まるまでは10両編成までしか入線できなかったので、その関係かもしれません。

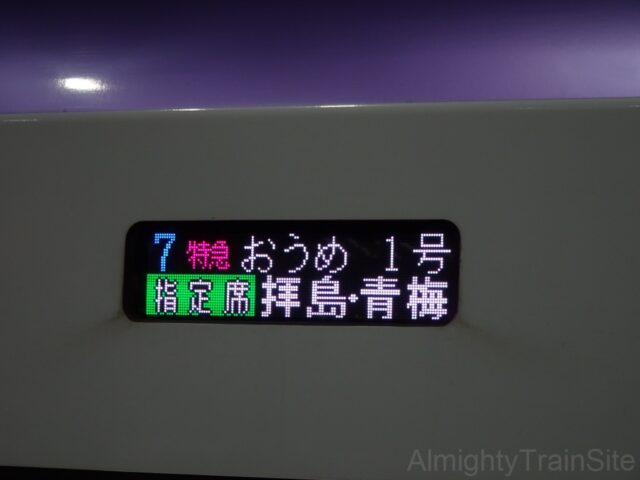

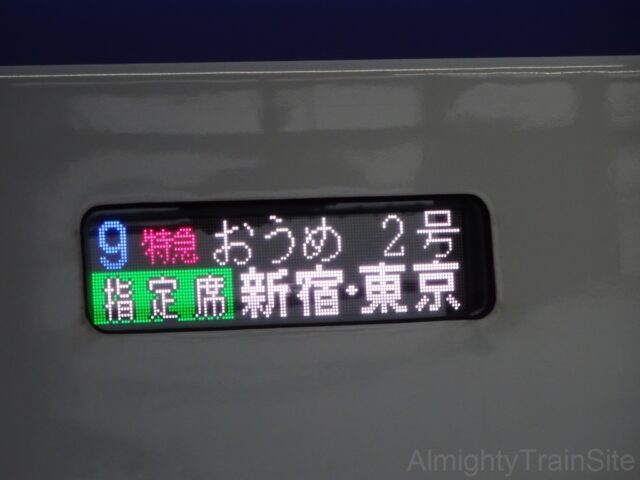

行先表示です。

新宿と東京を併記するのは「はちおうじ」と共通していますね。

https://youtu.be/C1EzXqIZSdk

↑停車駅案内があるので動画でも撮りました。

https://youtu.be/2oOQp-iCmPI

↑ラストランメッセージが出ていました。

そう、実はこの日は運行最終日だったのです。

先頭部へ行って撮影です。

「おうめ」自体は臨時列車として今後も走る機会があるとしても、E353系の青梅駅入線は見納めの可能性が高そうですしね。

なんとか駅名標と絡めようとしましたが、こんな感じが限界でした。

それでは乗車です。

全車指定席なので、当然指定席を確保していたのですが、当日では満席になっていました。

運行最終日ということで、さよなら乗車の需要もあったのかもしれませんが、「はちおうじ」に乗ったときも満席だったので、元々需要の多い列車なんだと思います。

https://youtu.be/ajjCNPgHoI0

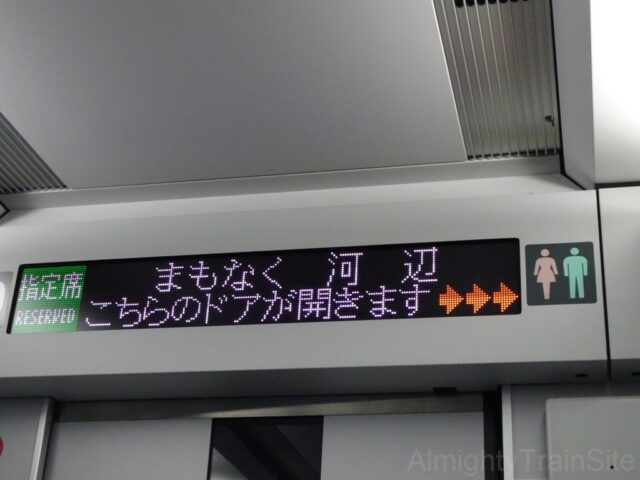

↑車内案内表示です。

青梅駅を出てすぐに河辺駅です。

読み方は「かべ」であり、広島県に同じ読みをする可部駅がありますね。

この河辺駅は青梅駅よりも青梅市の中心部に近く、駅前には商業施設が集まり、青梅駅よりもむしろ栄えているくらいですね。

ここからの乗車の方が多いくらいでした。

続いて停車するのは拝島です。

拝島は五日市線・八高線だけでなく、西武拝島線も乗り入れるターミナル駅であり、ここからの乗車が特に多かった印象です。

八高線や五日市線内から東京都心へ通勤する人たちの需要が少なくないのでしょうね。

そして、多摩地域のターミナルの立川です。

さすがにここが最も利用者が多く、ここで満席になりました。

ここから先は「はちおうじ」と重複して走る区間であり、「あずさ」「かいじ」でも体験できるわけですが、「おうめ」としては最後になるので味わって体験しました。

車内の雰囲気ですが、運行最終日にしては鉄道ファンと思われる人は少なめで、一般の利用者が大半のようでした。

まあ、全区間乗ろうとすると宿泊か車やバイクを使う必要があるわけで、朝の上り列車はそもそも乗車のハードルが高くて鉄道ファンの割合が低くなるということなんでしょう。

立川からとかならもう少し乗車のハードルが下がるでしょうが、それだったら「あずさ」「かいじ」でも体験できる区間ですしね。

そして新宿に到着です。

ここで半分弱が降りていくのは「はちおうじ」で見たのと同じパターンですね。

新宿を出るとあとは終点の東京までノンストップです。

以前は東京駅発着の中央線特急はレアでしたが、今はだいぶ本数が増えましたので、「おうめ」「はちおうじ」でなくても体験できるようになりましたね。

https://youtu.be/kDqARUyaqJE

↑最後に回送を見送ります。

ミュージックホーンも鳴らしてくれました。

といったところで往路編は終わりです。

あとは復路まで時間を潰すのですが、10時間は暇になりますし、青梅駅になるべく近く、かつルートを重複させずに行ける駅まで行って改札を出れば、東京駅で改札を出るよりも安く済ませることも出来るため、ここからは上野東京ライン・川越線・八高線と回って東福生駅へ向かいます。

ようするに大回り乗車の応用ですね。

なお、中央線は神田駅から東北本線に乗り入れる扱いになるため、東京~神田間を折返し乗車する形になり、これだと大回り乗車が成立しないと思われる人もいるかも知れませんが、「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」という特例があり、神田駅を通過する列車に乗るならば東京駅まで行ってから折返してから乗車してもルール違反にはならないのです。

つまり、「おうめ」も上野東京ラインも神田駅を通過するから東京駅まで行ってもOKということです。

今回は中央線でも特急を利用するので、乗り換える先が山手線や京浜東北線でも問題ありませんが、中央線では快速に乗車して東京駅まで来てしまった場合は、山手線や京浜東北線に乗ってしまうとルール違反になる(どちらも神田駅を通過しないため)ので、所要時間的なメリットがなくても上野東京ラインに乗らないといけません。

東福生駅にて

経路を区切る都合もあって降りた東福生駅ですが、初めて降りる駅でもあったので駅もご紹介しようと思います。

ちなみに、当駅とは別に福生駅もありますが、そちらは青梅線の駅となっています。

なので、福生駅と東福生駅では利用する路線からして違うので、間違えないように要注意です。

https://youtu.be/KgIFcacBzaI

↑対向列車の入線です。

https://youtu.be/gDXeq0dZCsQ

↑そして発車です。

それでは駅を見ていきましょう。

ホームは島式1面2線で、交換可能駅です。

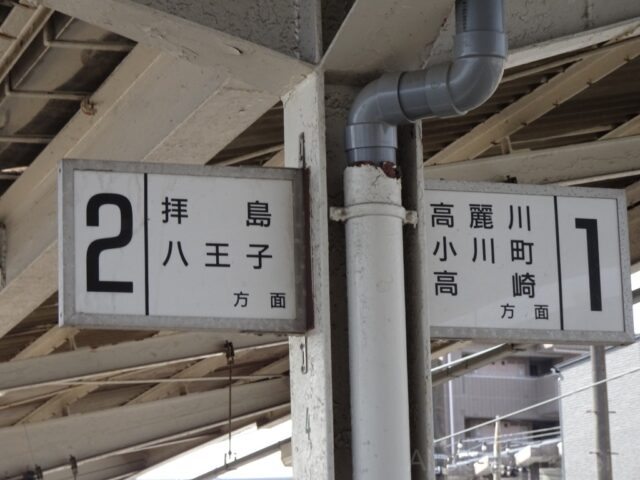

こちらは高麗川方面ですが、直通する川越線も併記されていました。

もっとも、直通するというよりは一体的な運行になっているわけで、むしろ高崎方面とも書かれているのが実態に即していないとも言えますがw

ちなみに、八高線の高麗川以南の電化は意外にもJR発足後の1996年のことであり、それまでは当駅にも気動車が乗り入れていたわけです。

となると1996年までは八王子~高崎間を直通する列車もあったわけですよね。

外部へ出るにはこんな小さい階段を使います。

エレベーターやエスカレーターはなく、東京都内の駅としては珍しく階段を使わないと駅へ出入りできない構造になっています。

階段を上がったところに改札口があります。

無人駅となっており駅員は配置されておらず、ICカード用の簡易改札機のみ設置されています。

改札を出たところです。

紙の乗車券の人向けに集札箱もありますが、まさか東京都内で見ることになるとはw

シャッターが降りているこの場所ですが、2021年まで自動券売機があったようなので、その名残でしょうか?

現在は乗車駅証明書発行機があるだけで、SuicaなどICカード乗車券を持っていない人は乗車駅証明書を受け取ってから下車駅か車内で精算します。

とても東京都内とは思えない利用方法ですが、国鉄時代の1986年には無人化されており、昔から利用者が多くないのかもしれません。

立地的には900mほど行くと青梅線の福生駅があり、そちらは東京駅への直通列車が多数運行され、そもそもの本数も多いので、当駅と福生駅の両方を利用可能な場所に住んでいる人は福生駅に流れているというのもありそうです。

自由通路ですが、歩道橋と言ってもいい感じの規模です。

なお、この屋根は2007年に設置されたそうで、福生市によって設置されたんだとか。

橋上駅舎ということで駅前にあるのは出入口だけです。

小さな駅前ロータリーもありますが、せいぜい送迎マイカーが乗り付けるくらいしか用途がなさそうです。

なお、当駅に路線バスの乗り入れはありません。

こちらが駅の入口です。

屋根がなかったら本当にただの歩道橋ですねw

駅前にはバスが沢山並ぶ一角がありますが、ここは東都観光バスの福生営業所です。

東都観光バスは社名の通り観光バス専門の会社であり、路線バスは手掛けていません。

駅から少し歩くと国道16号に出ます。

ここを通る路線バスがあれば八高線との乗り換えができそうですが、この付近の国道16号を通行するバスはないようです。

ちなみに、道路の向こうにある塀で囲まれた敷地は米軍横田基地です。

横田基地は滑走路もあって広大な敷地を持っていますが、八高線の箱根ヶ崎駅付近から青梅線の牛浜駅付近まで跨っています。

八高線の車窓からも横田基地が見える区間もありますね。

国道上にあった東福生駅の案内ですが、わざわざ「八高線」と案内されていますね。

青梅線の福生駅と間違えないようにという配慮でもあるのかもしれません。

続いて西口です。

こちらも駅前にあるのは出入口のみですが、公衆トイレがちょうど駅舎という感じの場所に建っていますね。

ちなみに、2016年まではこちら側に駅舎があったようです。

こちらのロータリーの方が東口より大きいですね。

タクシーはこちら側に待機しているようであり、前述の通り路線バスは乗り入れていません。

こちらにも観光案内がありましたが、東口よりは普通のデザインですね。

と言ったところで、また東京駅へ戻りますが、往路同様に「おうめ」の経路と重複させずに東京駅へ戻ります。

が、普通に川越、大宮と回っていっても早く着きすぎて暇なので、常磐線、成田線、総武線と回ってから東京駅へ行きました。

「おうめ1号」に乗る!

それではここからは復路編です。

大回り乗車を経て東京駅へ戻ってきたところからレポート再開です。

というわけで中央線乗り場にやってきたのですが・・・

発車標の周りがすごいことに!w

言わずもがなで皆さん「おうめ」を撮りに来たんでしょうけど、ここまでとはすごいですね。

時間が近づいてきて「おうめ」の案内が出ました。

特急で青梅行きというのも見納めですからね。

https://youtu.be/WoU6PXs8kyA

↑動画でも撮りました。

あとは入線を待つのですが、ホーム上が混み合っていたことやE353系の東京駅乗り入れは今後も続く上、E353系の場合、前面では列車名が分からないので無理して撮ることもないということで、入線の動画は撮りませんでした。

https://youtu.be/lKWBCSRKhLQ

↑こちらも動画でもどうぞ

そしたら乗車です。

今度は沿線外からでも乗りに来やすい時間帯のためか、鉄道ファンの姿も目立ちました。

車内放送を録音している人や案内表示を熱心に撮っている人もいたりして、最終日らしい雰囲気もありました。

新宿までは半分程度の座席が埋まっているくらいで、新宿からの利用者の割合が多かったようです。

東京駅は中央線の全列車が始発となりますが、新宿駅については途中駅なので追加料金を払っても着席へのニーズが高いのでしょうね。

続いて立川ですが、中央線内のダイヤ乱れの影響もあり詰まる箇所もあって2~3分程度遅れて立川に到着です。

ここで大勢が降りていき半分程度が残りました。

青梅線に入るもスピードは上がらずゆったりとした走行ですが、特急用の自動放送で拝島、河辺、青梅を聞けるのはもう終わりでしょうし、しっかり味わっていきましょう。

拝島でほとんどが降りていき、河辺でも残り半分が降りたと思ったら、青梅まで残ったのは鉄道ファンと思われるような人ばかりでした。

やっぱり青梅駅よりは河辺駅のほうが利用者が多いんでしょうね。

https://youtu.be/VSIhvsszsh0

↑動画でも撮りました。

終点の青梅に到着!

ホーム上には多くのファンが集まり撮影タイムとなっていました。

夜間ということで混乱が見られるほどではないですが、やはり最終日ということで多いは多いですね。

幕は回送に変わりました。

運用を調べると東京駅まで回送された後、「おうめ」の下り2本目となる「おうめ3号」に充当されるという運用になるようです。

前照灯が点灯し、もうすぐ発車のようです。

青梅駅前後は単線なので、対向列車が来るまで発車できないという点は、発車のタイミングを読みやすくてありがたいですね。

https://youtu.be/_TysjbC2Gvw

↑最後に引き上げシーンです。

最後に快速列車のグリーン車とグリーン券の券売機です。

グリーン車に無料で乗れるのも、グリーン券の券売機にカバーが掛けられているのもこの日が最後でしたからね。

アナウンスでも「おうめ」の運行終了について触れており、今後はグリーン車をご利用下さいとも案内していましたが、せっかくなので中央線グリーン車と「おうめ」で比較してみましょう。

まず料金ですが、「おうめ」の特急券は青梅~東京間の全区間を利用した場合で920円(チケットレス料金)で、グリーン車のグリーン料金は同じ区間だと1000円(Suicaグリーン券)となります。

グリーン券は50kmまでと51km以上で値段が変わるのですが、東京~青梅間はギリギリ50kmを超えるので、この値段ですが、東京~拝島間とか新宿~青梅間だったら50km以下に収まるので750円です。

もっとも、特急券も50kmまでと51km以上で値段が変わり、50kmまでなら660円なので、やっぱり特急の方が安いという状況にあります。

紙の切符を買う場合は100円増しになるので、その場合は特急の方が高いことになりますけどね。

所要時間については通勤時間帯に走る通勤快速との比較だったら、「おうめ」が1時間22分、通勤快速が1時間20分と、差がほとんどないどころか通勤快速の方が早いまでありますが、これはあくまでも快適さを売りにした列車ということでw

その他の条件としては、「おうめ」は全車指定席であり、えきねっとを使えばチケットレスで乗車可能なので、乗りたいと思った時にスマホから特急券を買ってそのまま乗車ということができ、特急券さえ買えれば確実に座れるという特徴があります。

一方、快速のグリーン車は自由席扱いなので予約はできず、座れるかどうかは運次第になります。

特に通勤時間帯となると座れる可能性は下がってくるでしょう。

始発駅である青梅駅や東京駅から乗車すれば座れる可能性も高いですが、それは普通車でも同じですからね。

一応、グリーン車は全ての快速列車に付いているので、「おうめ」よりも利用可能な本数が増えるメリットはありますが、「おうめ」を愛用していたような利用者にとって見れば「値上がりする上に確実に座れるメリットが無くなる」という点でサービスダウンとも言えるんでしょうね。

ならば快速のグリーン車も予約できるようにすれば・・・とも思いますが、普通・快速列車の場合は運行頻度が高いことから臨機応変に利用する列車を変更することもあるでしょうし、一般的には発車時刻と行先でしか識別ができず、ダイヤ乱れ時に利用者が予約した列車を特定するのが難しくなると言った理由もあるんでしょうね。

あと、極めて限定的なシチュエーションではありますが、「おうめ」は青春18きっぷなど普通列車限定のきっぷでは乗れませんが、グリーン車は青春18きっぷでもグリーン券を追加購入すれば乗れるという違いはありますね。

といったところで、レポートは〆たいと思います。

最後までお付き合い頂きありがとうございました。

これにて2025年3月ダイヤ改正関連で消える列車で、乗ったことがなかったものは網羅できたかと思います。

次回ですが、またしても首都圏近郊でのネタがありますので、そのレポートでお会いしましょう。

それでは!