この時期はダイヤ改正関連でリアルの活動が多くなり、前回から更新の間隔が開いてしまいましたが、SimuTrans OTRPで関東+αを再現プロジェクトの第27回です。

前回は東京都23区の完全制覇を達成したわけですが、今回の内容はずばり「東京都内完全制覇」です!

前回の記事の終わりで書いた予告のようなものを守ることが出来ました。

今回の更新内容

鉄道・・・青梅線(全線)、五日市線(全線)、高尾登山電鉄(全線)、御岳登山鉄道(全線)

高速道路など・・・中央自動車道(高井戸IC~八王子JCT)、首都圏中央連絡自動車道(相模原IC~入間IC)

高速バスなど・・・空港リムジンバス(羽田空港~中野)、空港リムジンバス(羽田空港~TDR)、空港リムジンバス(羽田空港~吉祥寺)、空港リムジンバス(羽田空港~二子玉川)、空港リムジンバス(羽田空港~調布・武蔵小金井)、空港リムジンバス(羽田空港~調布・若葉台)、空港リムジンバス(羽田空港~立川)、空港リムジンバス(羽田空港~八王子)

空港・・・調布空港

航空・・・新中央航空(調布~大島)

鉄道では開発範囲の拡大に合わせて青梅線を奥多摩まで延伸し、五日市線も全線一気に延伸です。

青梅線青梅以西と五日市線は日中ダイヤではこの区間完結の運行形態となっており、それゆえ建設を後回しにしてきていたのですが、これにて東京都内の鉄道も完全制覇となりました。

運行形態としては全列車が普通列車であり、区間列車などもないのでダイヤ面では考えることも少なく楽な部類でした。

というか、ここ最近は鉄道といえば路線そのものの建設よりも、建設後のダイヤ設定のほうが苦労してきたので、久々にまったりとした鉄道開発ということになりました。

また、高速道路では中央自動車道と圏央道の2つが開通しました。

前回までは首都高速が中心でしたが、多摩地域へ入ったことで首都高速に変わって高速道路が中心になりました。

高速バスに関しては概ね開通した高速道路に対応した路線を運行開始していますが、中央自動車道の高速バスは山梨県や長野県へ向かう路線が中心であり、東京都内で完結する路線となると空港リムジンバスが中心となりますね。

まあ、東京都内だと鉄道が発達しすぎていて高速バスが太刀打ちできるのは乗換なしが大きなアピールポイントになる空港リムジンバスくらいになるんでしょう。

航空関連では調布空港の開港でこのプロジェクトでは静岡、大島、羽田に次ぐ4つ目の空港となりました。

また、今回始めてのこととしてついに現実にも存在するエアラインの再現が実現しまして、新中央航空が運行する調布~大島線が就航です。

新中央航空も調布空港も知らないという方も多いと思いますが、新中央航空はいわゆるコミューター航空会社というやつで、調布空港を拠点に東京島嶼部にあたる伊豆大島、新島、神津島、三宅島に路線を持っています。

今回は伊豆大島以外の島嶼部は再現エリア外となってしまうため、この1路線以外は再現対象外となるわけですが、将来的にマップの拡大という話になれば大島以外の路線も就航させることが出来そうです。

ちなみに、八丈島については全日空により羽田空港からの路線が就航しており、島嶼部では唯一羽田空港から行ける島となっています。

スクショ

それではスクショと共に開発した範囲をご覧頂きましょう。

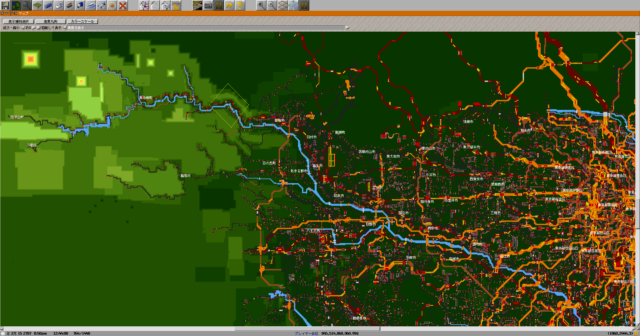

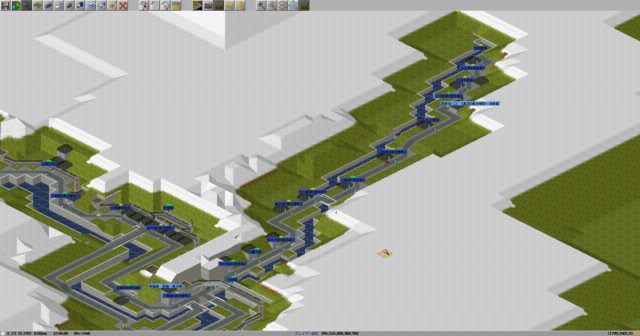

まずはマップ表示です。

東京都内の自治体は再現エリア外となる伊豆大島以外の島嶼部を除いては全て役場を設置しましたので、全ての自治体名が出揃ったと言えます。

また、何気に山梨県の丹波山村と小菅村も入っています。

これはこの2村は奥多摩駅から路線バスが出ており、特に丹波山村については公共交通機関では一度東京都内を経由しないと他の市町村へ抜けられないため、このタイミングで再現しておかないと、山梨県内の開発のときだと路線バスとは無関係に開発することとなり、都合が悪かったのです。

地形に注目するとあきる野市や青梅市辺りから関東平野は終わりを迎え、奥多摩の山々に囲まれるように街や集落が立地するようになります。

これまでにも箱根周辺などで山はありましたが、いよいよ本格的に山岳地帯の再現が始まったと言えます。

余談ですが、今回から本格的に山岳地帯の再現に入るということで、自作した座標計算ツールを改良しまして、従来は経度と緯度から2次元的な座標を得て、SimuTrans上の座標に変換するだけだったのを、標高にも対応し、ついに3次元化されました。

山梨や長野なんて、関東だったら十分に高原と言えるような標高に当たり前に市街地があったりしますしね。

河川に注目すると多摩川とその支流である秋川、浅川、日原川といった河川も再現しまして、地図で見てもよりリアル感が増したかと思います。

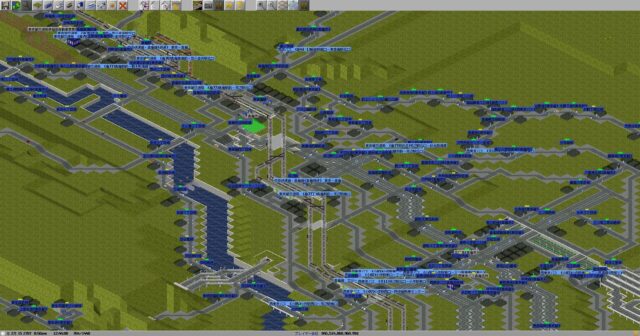

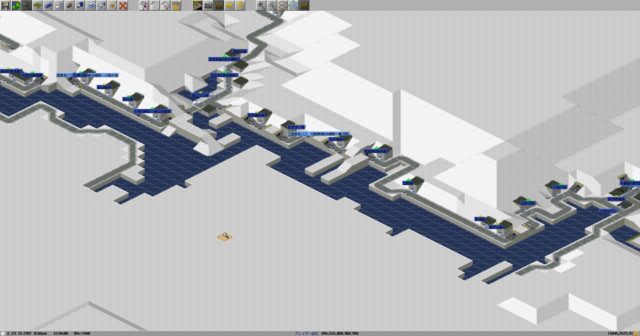

それでは俯瞰視点です。

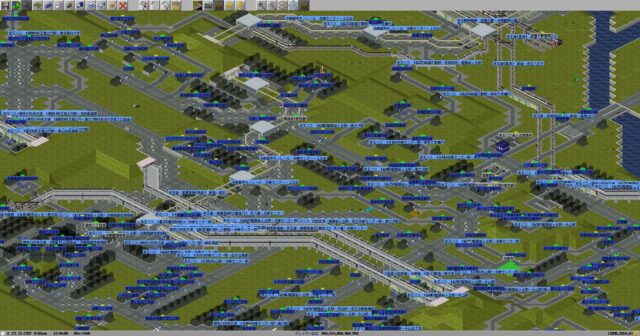

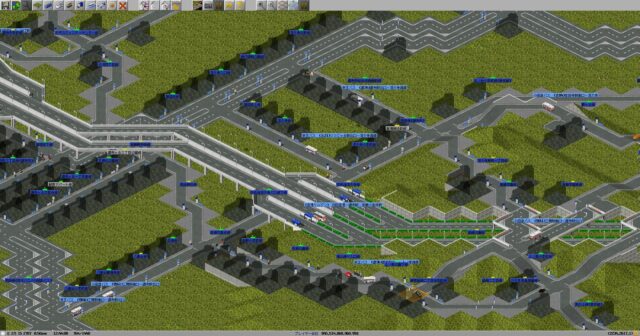

まずは狛江市付近です。

狛江市は小田急線の狛江駅があるので、小田急線ユーザーや鉄道ファンにはおなじみの市かと思いますが、その面積は6.39平方kmと東京都内の市としては最も小さく、全国で考えても埼玉県蕨市についで2番目に小さな市ということになるようです。

続いて多摩川を遡って稲城市周辺です。

稲城市は多摩川より南側にありますが東京都内であり、多摩川が東京都と神奈川県の都県境となっているのはここまでです。

交通では南武線と京王相模原線が中心で、多摩川を跨いで中央道の稲城ICも利用できます。

続いて多摩市です。

市域の大半が多摩ニュータウンであり、ニュータウン鉄道として建設された京王相模原線と小田急多摩線に加えて多摩地域を南北に貫く多摩都市モノレールを中心に、路線バスもかなりの数が運行されています。

道路もニュータウンらしく大通りが張り巡らされていますね。

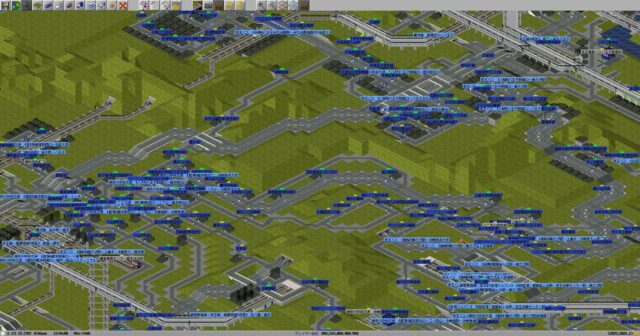

多摩ニュータウンを西進して八王子市の市域に入ります。

しかし、市の中心部へ行くには鉄道では一度橋本駅を経由する必要があり、道路では野猿峠を越える野猿街道を経由する路線バスで八王子駅へ抜けることが出来ます。

なので、南大沢駅周辺の地域は八王子駅周辺よりは橋本駅や調布駅などへ向かう方が機会が多かったりするのかもしれません。

そして、八王子駅周辺です。

鉄道でも横軸の中央線や京王線、縦軸の八高線、横浜線が交差する地点であり交通の要衝ですが、道路でも国道20号(甲州街道)と国道16号が交わる地点であり、やはり交通の要衝です。

また、国道16号はこのあたりでは現道とバイパスに別れています。

八王子駅西方で踏切を渡るのが現道で、東方でアンダーパスとなっているのがバイパスです。

市域の北側には中央自動車道が横切っています。

丘陵地まで市街地が広がっており、これらの地域には路線バスが輸送を担っています。

少し引き返して三鷹市と小金井市の周辺です。

北には中央線、南には中央自動車道があり、その中央を横断するように国道20号(甲州街道)があります。

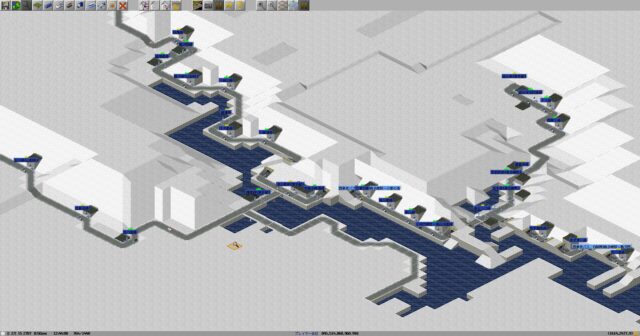

少し北上して田無駅周辺です。

かつては田無市という市がありましたが、現在は保谷市との合併で西東京市となっており、西武新宿線田無駅と西武池袋線保谷駅周辺が市域です。

その名前も話題となることのある西東京市ですが、一般に「西東京」といった場合、旧東京府の西を意味することが多く、この場合、八王子市や青梅市あたりが該当するようです。

実際、これらの地域を走るバス会社として西東京バスがあったりしますね。

その他、市役所についてもネタがあり、通常は合併した場合は市庁舎は1箇所として、他の旧役場は支所といった形で存続させるのが一般的ですが、西東京市では旧田無市役所も旧保谷市役所もどちらも市役所であり、それぞれ西東京市役所田無庁舎と西東京市役所保谷庁舎と呼ばれているようです。

困ったのはSimuTrans上での扱いでして、どちらかに市役所を集約しないと、西東京市が2つある状態になってしまいます。

結局、市長室は田無庁舎にあるとのことなので、田無庁舎側の場所に市役所を設置しました。

それにしても、部署ごとに庁舎を分散させているそうですが、市民としては不便ではないんですかね。

訪れる用事によって訪れる庁舎が変わるわけで、間違えてしまうケースもあるでしょうし、同時に複数の用事で訪れても、それぞれが別の庁舎の部署に相当する場合は2箇所を回ることになります。

小平市周辺です。

西武新宿線の小平駅がある他、武蔵野線の新小平駅もありますね。

道路では青梅街道が横断しており、名前の通り青梅へ至る道路です。

歴史的な街道としての青梅街道は奥多摩から山梨へ入り大菩薩峠を越えて甲府まで至るもので、現在は都道4号、5号、国道411号などにまたがる道路愛称となっています。

この青梅街道に沿って走るバスもいくつかあり、中でも注目したいのは都営バスが運行する梅70系統です。

現在は花小金井駅と青梅車庫を結ぶ路線となっており、約28kmという運行距離は都営バスの路線としては最長路線となっています。

かつては荻窪駅や阿佐ヶ谷駅まで走っていた時代もあり、その頃から比べれば短縮されているものの、それでもかなりの長大路線であることに変わりはありません。

国分寺市周辺です。

国分寺駅は中央線をメインに西武国分寺線、西武多摩湖線が分岐しており、隣の西国分寺駅では武蔵野線とも交差しています。

恋ヶ窪駅周辺からは未舗装路が伸びていますが、これは新府中街道の延伸部として計画されているルートであり、航空写真を見る限り、既に部分的な用地買収も始まっているようなので、予めルート上に未舗装路を建設しておきました。

こうすると実際に開通した時に簡単に反映できますしね。

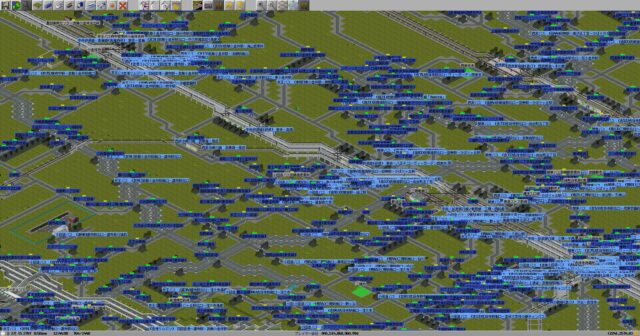

立川駅の北方です。

多摩都市モノレールが縦貫しており、陸上自衛隊立川駐屯地も存在感を放っています。

あと、多摩都市モノレールに立飛という駅がありますが、立飛ホールディングスという企業の本社があることにちなんでおり、この前身は立川飛行機という航空機メーカーでした。

それを略して立飛というわけですね。

多摩都市モノレールの終点の上北台駅付近です。

このあたりは東大和市に所在していますが、隣接して武蔵村山市もあります。

武蔵村山市は東京都内の”市”としては唯一市内に鉄道がない自治体となっていますが、隣接する東大和市や瑞穂町、立川市などの鉄道駅を利用可能であり、箱根ヶ崎駅や立川駅などへ至る路線バスも多く運行されており、交通の便はそれほど悪いわけではないようです。

このパターンは神奈川県の綾瀬市にも似ていますね。

また、現在整備が進められている多摩都市モノレールの箱根ヶ崎駅延伸ではモノレールが武蔵村山市内を通過する予定であり、駅も設けられることになっているため、開業すれば東京で唯一鉄道がない市という肩書は返上することになりますね。

このあたりを境にして北側は殺風景ですが、ちょうど都県境を挟んで埼玉県に入るためです。

このから先は埼玉県内の開発に入ってからのお楽しみということでw

武蔵村山市から福生市にかけては米軍横田基地が圧倒的な面積を占めています。

軍事基地であり、交通施設ではないですが、空港用の設備を設置すればそれっぽく表現できるのと、横田基地向けの燃料輸送が鉄道によって行われている(通称「米タン」)ため、将来的にそれを再現する可能性を見込んで再現しました。

それにしても、かなりの面積を占めている上、市街地を分断する形にもなっているため、地域への影響は小さくないでしょうね。

ちなみに、「横田」という名前の由来ですが、前身となる旧日本陸軍の立川飛行場を戦後に米軍が接収する際に、米軍が所有していた地図の基地周辺に書かれていた「YOKOTA」という地名に由来しており、1908年までは横田村という自治体があり、1985年までは武蔵村山市の大字として横田という地名が残っていました。

2025年現在、地名としての横田は消滅していますが、青梅街道沿いに「横田」というバス停が現存しており、その痕跡を残しています。(スクショ画像内にあるので探してみてくださいね)

なので、もし横田基地が違う呼ばれ方をしていたら、横田という地名は歴史の中に埋もれる運命だったでしょう。

近くには立川飛行場というのもあります。

こちらは陸上自衛隊が運営する施設で、かつては在日米軍も使用していたようです。

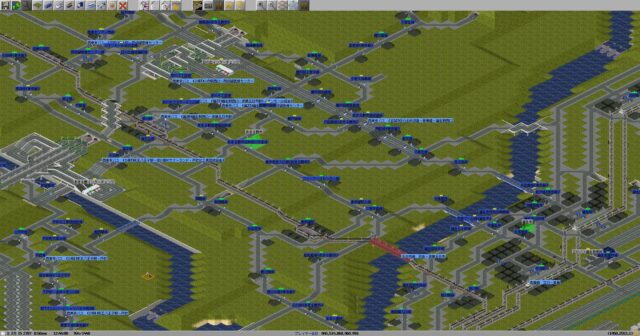

続いて青梅市周辺です。

多摩川に沿って続いてきた平野もついに狭まり、山岳風景へ変貌していく場面でもありますね。

交通の面でも青梅駅までは東京駅への直通列車が当たり前に存在していますが、ここから奥多摩方面へは直通はなく、4両編成の普通列車のみとなります。

休日には観光向けの列車として「ホリデー快速おくたま」がありますが、定期列車としては青梅までとなっていて、青梅~奥多摩間は多客期限定の臨時列車として運行され、更にこれは東京~青梅間の列車とは別列車となり、青梅駅での乗り換えが必要です。

2023年ダイヤ改正までは奥多摩まで直通が基本であり、同改正より青梅までに短縮されてしまい、これは中央線12両化が原因と思われますが、観光客の集客には影響しそうな変更しそうですよね。

一旦青梅線沿いから外れて五日市線沿いです。

おおむねあきる野市にあたるエリアですが、ひらがなを含む市名ということで、印象に残る名前ですよね。

歴史としては1995年に秋川市と五日市町が合併して成立しており、「あきる」というのはこのあたりの地名として由緒あるもののようです。

古くからの地名ということで漢字表記も存在するのですが、「秋留」という表記と「阿伎留」という表記があり、前者は秋留台地や東秋留駅など、後者は阿伎留神社や阿伎留医療センターなどに例があります。

市名決定に際しては旧秋川市側が「秋留」を、旧五日市町側が「阿伎留」を主張し、折衷案的にひらがな市名とした経緯があるようです。

交通に関してはJR五日市線が主力ですが、日中は拝島駅で折り返しなので、東京都心だけでなく、多摩地域の主要ターミナルの立川駅へも乗り換えが必要です。

朝夕には立川駅までは直通があるだけ、奥多摩方面より恵まれている気もしますが、東京都内にしては交通の便はあまりよくない地域と言えるかもしれません。

道路に関しては圏央道のあきる野インターチェンジがあり、間接的に中央道や東名高速などにもアクセスできるため、自動車での交通の便は悪くないでしょう。

更に五日市線沿いに進んで武蔵五日市駅周辺です。

現在はこのあたりまで含めてあきる野市ですが、旧五日市町の範囲となります。

武蔵五日市駅は五日市線の終点であり、あきる野市西部や檜原村方面へのバスの乗換え地点でもあります。

また、五日市線の少し北側には日の出町が広がっており、日の出町も鉄道がない街ですが、五日市線の駅まで徒歩圏内の場所もあるくらいなので、町内にないだけで利用自体は可能だったりします。

武蔵五日市駅より先は鉄道もなく、路線バスのみが公共交通機関となる地域ですが、この俯瞰図の範囲の多くは檜原村です。

檜原村は島嶼部を除く東京都内で唯一の”村”であり、島嶼部を除く東京都内で3つある域内に鉄道がない自治体の中の1つです。

公共交通機関ではあきる野市方面へのみ往来可能であり、青梅市や都県境を跨ぐ相模原市、上野原市へも道路が通じていますが、ここを通るバスはありません。

檜原村の中心部です。

ここから2方向に道路が分岐しており、バスはいずれも檜原村の範囲内で途切れており、公共交通機関ではあきる野市へのみ往来可能です。

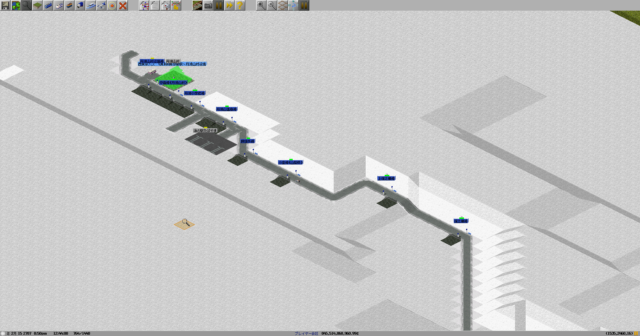

続いて青梅線沿いに戻って多摩川に沿って進みます。

青梅駅から二俣尾駅あたりまでは両岸に市街地があり、北岸は青梅線、南岸は都営バスが走っています。

また、青梅駅付近まで2車線で来た新青梅街道がぶっつりと途切れていますが、これも将来的に青梅街道に合流する形で延伸されるようであり、その用地を未舗装路で表現しています。

軍畑駅や沢井駅あたりで市街地も途絶えて、ローカル色の強い区間になりますが、引き続き青梅市です。

青梅市から奥多摩町にかけての俯瞰です。

青梅線も多摩川の蛇行に従うようにくねくねした線形になっており、ローカル線の雰囲気があります。

御嶽駅付近からは御岳登山鉄道が分岐しており、ケーブルカーでお手軽登山が楽しめます。

御嶽駅周辺です。

御岳登山鉄道というケーブルカーがあり、ケーブルカーの駅までは路線バスで連絡しています。

川井駅からは大丹波川沿いに車道が分岐しており、清東橋までバスが出ています。この道路は都道202号であり、路線としては青梅市の上成木までつながるものの、実際の路線としては青梅市と奥多摩町の間で不通区間があり、自動車で通り抜けることは出来ません。

なので、川井駅から清東橋方面は袋小路といえますね。

白丸駅の近くには白丸ダムがあります。

ダムまで出てくるなんて、いよいよ山に分け入ってきたと思えます。

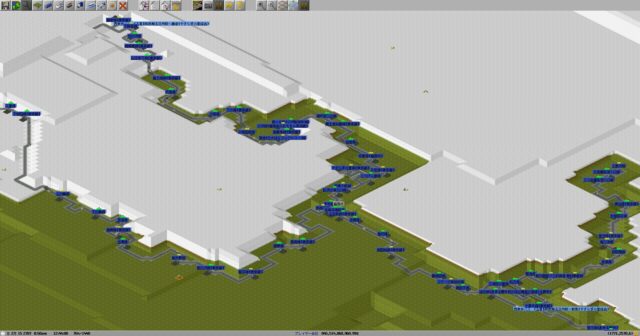

奥多摩駅から先の奥多摩町内です。

日原街道と青梅街道の分岐地点であり、日原方面と奥多摩湖方面それぞれに路線バスが出ています。

奥多摩湖方面は国道だけあって極端な狭隘区間はありませんが、かなりの山道になります。

こちらも観光路線としての役割もあり、更には都県境を越えて山梨県の丹波山村と小菅村まで行く路線もあります。

奥多摩駅周辺です。

奥多摩駅は青梅線の終点であり、日原、奥多摩湖方面への路線バスが集まる交通結節点でもあります。

駅前には西東京バスの営業所もあります。

日原街道については日原鍾乳洞へ向かう袋小路であり、沿線の集落への生活道路である他、日原鍾乳洞への観光ルートでもありますが、現在でも離合困難な狭隘区間が残っており、それでいて路線バスのルートなので観光シーズンには混み合うようです。

また、観光客の増える土日は鍾乳洞までは行かず、手前の東日原というところまでの運行となります。

これは土日は観光客の車で道路が混み合い、鍾乳洞までの運行が困難であるのが理由だそうです。

東日原から鍾乳洞までは2kmほどなので、歩けないこともないのですが、バスでアクセスするなら平日がおすすめですね。

現実でも乗車したことがありますので、興味があればレポートをどうぞ!

ただ、SimuTransだと道幅という概念がないので狭隘路線を再現できないのが残念です。

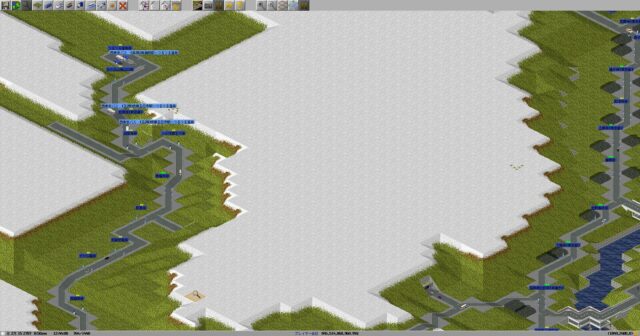

奥多摩湖の先は都県境となり山梨県に入ります。

バスは丹波山村と小菅村へ行く路線もあるため、この2村までついでに開発したわけです。

奥多摩湖です。

小河内ダムによって誕生した人造湖であり、細長い形をしていますね。

ちなみに、このダムを建設する際の資材運搬のため、東京都水道局によって小河内線という鉄道が建設されたことがあります。

ダムの完成に合わせて役目を終えて廃線となり、わずか5年間の活躍でしたが、今でも遺構が残っているようです。

似た経緯を持つ大井川鐵道井川線みたいに観光路線として活用されていたら奥多摩湖も今よりも訪れやすい観光地だったと思いますが、今は公共交通機関では路線バスでのみ奥多摩湖へアクセス可能です。

深山橋交差点で国道411号と国道139号が分岐します。

国道411号は青梅街道の続きであり、丹波山村を経て甲州市、甲府市へ抜けられます。

国道139号は小菅村、大月市を経て最終的には静岡県の富士市へ至る意外と長い路線です。

山梨県に入って丹波山村です。

道路自体は甲州市の塩山まで続いていますが、バスは丹波山村で終わりで、甲州市方面へのバスはないため、丹波山村については公共交通機関で他の市町村へ行くには必ず一度東京都を経由しないといけないことになっています。

かつては塩山駅へのバスもあったそうですが、残念ながら廃止されているようです。

この丹波山村は多摩川の水源地でもあり、山梨県でありながら東京都水道局の水源林があったり、電話の市外局番が青梅のものだったりと、山梨県でありながら東京都との繋がりが強い村です。

小菅村です。

こちらも山梨県ですが、丹波山村とは違って山梨県内の上野原市や大月市へもバスが出ており、公共交通機関だけでも通り抜けることが出来ます。

ただし、奥多摩駅と上野原駅へのバスは土日のみであり、平日も運行されるのは大月へのバスのみです。

奥多摩駅へのバスは2024年10月までは平日も走っていたようですが、現在は土休日のみとなり、平日にはデマンド方式の村営バスで代替されてます。

ただし、プロジェクトでは土休日限定の路線バスを再現しています。

さすがに東京側からの唯一のバスを再現しないのは嫌ですしね。

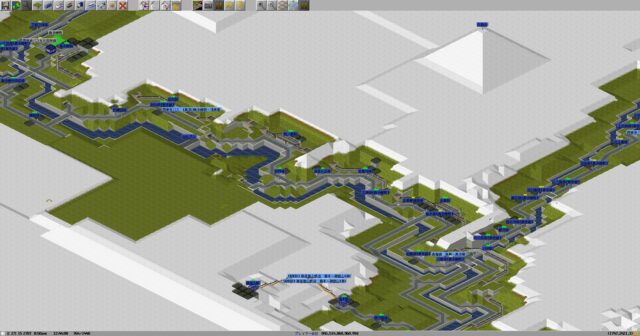

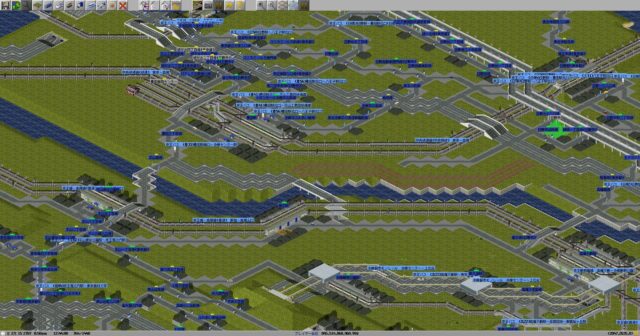

ここからは高速道路に焦点を当てて行きましょう。

ここは首都高速4号新宿線と中央自動車道の接続点であり、首都高速は高井戸出入口、中央自動車道は高井戸インターチェンジと呼ばれます。

首都高速は流入、流出の両方が可能ですが、中央自動車道は出口のみ設置されており、入口はありません。

これは入口を設けると高速道路へ向かう車が集中して渋滞が起こるといった理由から地元住民から反対があり、入口は設けられていないんだとか。

そのため、中央自動車道に入るには首都高速を経由するか、一般道で調布インターチェンジまで行く必要があります。

三鷹本線料金所です。

三鷹バス停を併設しており、下り方向では最初の本線上のバス停となります。

なお、一般向けの案内では「中央道三鷹」と呼ばれているようなので、それに倣っています。

今のところ停車する路線はありませんが、今後山梨県や長野県へ向かう路線を設定できるようになれば活躍することでしょう。

続いて深大寺バス停です。

こちらも一般向けの案内では「中央道深大寺」と呼ばれています。

ここについてはインターチェンジや料金所などを併設しない、バス停単独の設備となっています。

調布インターチェンジです。

中央道下りでは最初のインターチェンジであり、1967年から1976年までの9年間は暫定的な起点となっていました。

このため中央道を利用する車両が調布インターチェンジ周辺に集まり、環境悪化を招いたことから住民の反対運動に繋がり、高井戸への延伸にも影響したようです。

一時は市長も加わってインターチェンジを実力行使で閉鎖するという事態にも発展したようです。

稲城インターチェンジです。

府中市にありますが稲城大橋と直結しており、多摩川を渡った先の稲城市をメインターゲットにしています。

続いて府中バス停です。

こちらも一般向けの案内では「中央道府中」と呼ばれています。

元々はバス停だけがありましたが、後にスマートインターチェンジも設置されました。

スマートインターチェンジは八王子方面のみに出入り可能なハーフインターチェンジです。

国立府中インターチェンジです。

国道20号日野バイパスと接続しており、バス停は併設されていません。

日野バス停です。

こちらも一般向けの案内では「中央道日野」と呼ばれています。

多摩都市モノレールの甲州街道駅が徒歩圏内であり、中央道の本線上にあるバス停としては利用者が多いんだとか。

日野市だけでなくて、立川市や多摩市へのアクセスにも使えますしね。

某シカに会いに行くにも便利?w

多摩都市モノレールは中央道の開通からはだいぶ時間が建ってからの開通であり、甲州街道駅の存在をもって、バス停がこの位置になったわけではないと思いますが、多摩都市モノレールの開通前はアクセスが不便で利用も少なかったんだとか。

というか、ここから1~2kmほど西で中央本線と交差しており、付近に日野駅があるので、このあたりにバス停があった方が便利だったと思うんですが、日野駅付近にバス停を作らなかったのは何か理由があるのでしょうか。

一旦中央道からは逸れますが、ここにも未舗装路として仮に建設している道路がありますね。

これは国道20号八王子南バイパスであり、部分的に開通しているものの、全線開通まではまだ時間がかかりそうです。

石川パーキングエリアです。

中央道下りでは最初のパーキングエリアであり、(首都高速などではない)高速道路の休憩施設としては東京都内で唯一の存在です。

そういえば、東京都内を通る高速道路でも休憩施設は東京を出てからというのがほとんどですよね。

中央道は東西に長い東京を横断するルートだからこそとも言えるでしょうか。

八王子インターチェンジです。

国道16号の現道と接続していますが、中央道下りから国道16号八王子バイパスの南行きにのみ利用可能な出口も存在しています。(スクショでは右側に見切れてしまっていますね・・・)

元八王子バス停です。

こちらは一般向けの案内では「中央道八王子」と呼ばれるのですが、今までは基本的に正式名称に「中央道」を冠するだけだったのが、ここは”元”の字が消えてしまっています。

周辺の地名が元八王子ですが、一般向けの案内では八王子市にあることを分かりやすくしたかったのでしょうか。

中央道のバス停としては東京都内最後であり、この次は神奈川県に入りまして中央道相模湖となります。

ちなみに、この付近は渋滞ポイントとなっており、交通情報ではおなじみの名前ですね。

また、将来的にはこのあたりに元八王子インターチェンジ(仮称)が設置される計画があり、実現すればインターチェンジに併設のバス停ということになりそうです。

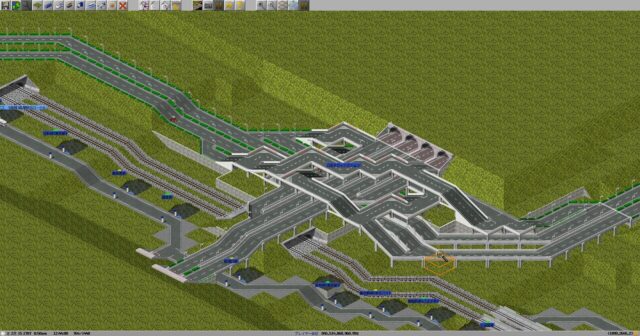

八王子ジャンクションです。

中央道と圏央道が交差する地点であり、全方向へ往来可能なフルスペックのジャンクションです。

山がちな地形であり、中央本線にも隣接することからジャンクションはかなりコンパクトに纏められています。

そして、東京の果てとなる小仏峠です。

中央本線と中央自動車道がトンネルで越える峠ですが一般道は峠の手前までしかなく、神奈川県・山梨県方面へは国道20号の大垂水峠を経由することになります。

これは小仏峠が勾配がきつく車道化に向かないとされたことが理由ですが、距離的には優位だったため鉄道や高速道路は小仏峠を選んでいるようです。

今度は圏央道沿いです。

相模原インターチェンジから都県境まではトンネルで山を貫くルートであり、地上からだと圏央道の存在はうかがい知れません。

こちらは高尾山インターチェンジです。

圏央道と国道20号が接続する地点ですが、国道20号は現道と八王子南バイパスの分岐地点ともなっており、インターチェンジはその両方にアクセス可能です。

しかし、八王子南バイパスは前述の通り未開通の区間があり、バイパスとしての機能は限定的となっています。

ここから国道20号の神奈川方面は大垂水峠越えとなりますが、峠区間はまだ作っていませんw

また、国道20号を経て相模湖駅へ向かう路線バスもありますが、それもまだ再現していません。

近くなので寄り道して高尾登山電鉄です。

京王高尾線の高尾山口駅付近にある清滝駅から高尾山駅までを結ぶケーブルカーとなっており、御岳登山鉄道が駅から路線バスに乗り継ぐ必要があったのに対して、こちらは鉄道駅からも徒歩圏内であり便利ですね。

現実では並行してリフトもありますが、それについては適切なアドオンもないため再現しませんでした。

八王子南バイパスの続きです。

このように開通している区間はわずかで、バイパスとして活躍できるのはまだまだ先のことになりそうです。

圏央道に戻って八王子西インターチェンジです。

全方向へ利用可能なフルインターチェンジですが、外回り方面へのオンランプだけは違うところから接続しているという変則的な構造です。

これは元々中央道方面へのみ利用できるハーフインターチェンジとして運用されており、あとからスマートインターチェンジとして関越道方面へも利用可能になり、結果的にはこのスマートインターチェンジも八王子西インターチェンジの一部とすることになったため、このような構造になりました。

続いてあきる野インターチェンジです。

構造については特筆すべき点はないですが、トンネルに挟まれた短い明かり区間にあるという立地が特徴的でしょうか。

日の出インターチェンジです。

こちらもトンネルに挟まれた場所にありますね。

圏央道からは一旦外れて一般道にも目を向けましょう。

ちょうどキャプチャ画像の真ん中を横断するように通るトンネルは梅ヶ谷トンネルといい、2024年・・・つまり去年開通したばかりの新しい道路です。

立地的には都道184号と青梅市を短絡する位置にありますが、都道184号はつるつる温泉へ向かう袋小路であり、通過交通に対する恩恵はないといえます。

それでもトンネルというコストの掛かるインフラを整備した理由は都道184号が度々災害で寸断され、沿道の地区が孤立するという問題があり、災害時の交通インフラの冗長性を高める意味で建設されたようです。

また、土休日限定ながら青梅駅とつるつる温泉を結ぶバス路線も新設されています。

武蔵五日市駅からの路線は毎日運行されていますが、数年前まで日本で最後のトレーラーバスが活躍していたことでも知られていますね。

再び圏央道に戻ります。

あきる野市、日の出町を抜けて多摩川を渡ると圏央道は地下を抜けていきます。

圏央道は比較的新しい路線ということで、市街地を通過する部分は地下トンネルを活用する傾向がありますね。

今はトンネル建設の技術も進歩したので、下手に地上を通して用地買収に手こずるならば、地下にトンネルを掘ってしまったほうが手っ取り早いということなんでしょう。

地下区間を抜けると青梅インターチェンジです。

市街地を避けた場所に設置されており、構造自体はよくあるインターチェンジですね。

埼玉県に入ってしまうため、今回は開発しないはずでしたが、入間市駅を発着するバスも再現し、その関係で関連する道路も整備したため、圏央道も入間インターチェンジまで伸ばしました。

最後に唯一の交通施設としての空港となる調布空港です。

戦前の軍用飛行場を前身としており、戦後は米軍による占領を経て返還され、伊豆諸島へのエアラインが就航するようになりました。

現在は都営コミューター空港として運営されており、伊豆諸島への玄関口ともいえます。

ところで、前回までの開発で伊豆大島と竹芝桟橋を結ぶ航路を開設していたのですが、エアラインの就航で旅客流動にどう影響するのか心配でした。

一般的にはSimuTransの開発においてエアラインを設定すると他の交通機関から必要以上に利用者を奪ってしまい、マップのバランスを崩すというのはあるあるなんですが、調布空港については二次交通が貧弱であり、鉄道が乗り入れていないばかりか、調布駅と三鷹駅への路線バスがあるだけで、新宿などのターミナル駅へ直行の路線もありません。

そういった状況が幸いしたのかエアライン開設後もそこまで利用者が集中することはありませんでした。

小型機による運航なので利用者が殺到するようだったら臨時系統に設定して需要が発生しないようにしようかとも思っていましたが、杞憂に終わりました。

消えゆくものたちも・・・

このプロジェクトは現実の交通の再現を目的としているわけですから、既に再現したものであっても現実で廃止になればプロジェクトでも廃止しなければなりません。

今回はこうして一度は再現したものの現実で廃止になったものが3つあるので、最後にそれをご紹介しましょう。

まずは赤羽駅界隈から

国際興業バスが運行する赤58系統が廃止されたため、SimuTrans上でも廃止しました。

この路線は赤羽駅西口と東京北医療センターを結ぶ路線で、ごく短距離の路線でした。

しかし、丘の上にある東京北医療センターへのアクセスを担う路線であり、通院患者にとって重要な足となっていました。

付近に赤01・赤02系統が停車する東京北医療センター入口バス停もあるため、そちらでもある程度の代替は出来ますが、赤58が医療センターの前まで行っていたのに比べるとサービスダウンなのは確かです。

ちなみに、現実ではこの代替としてKバスと称するコミュニティバスが設定されており、代替手段は確保されています。

ただし、このプロジェクトではコミュニティバスは原則対象外としているためこれは再現しないことにしました。

コミュニティバスってやたらと狭い道路を通ったりする上、一般の路線バス以上にきめ細かくバス停を設定しているパターンが多いため、現在のマップの縮尺だとスペースが足りなくなる可能性が高いんですよね・・・

続いて大泉学園駅界隈では西武バスの泉38系統です。

これは利用者自体は少なくなかったものの、使用していた小型バス「リエッセ」の老朽化で代替可能な車両がないという理由で廃止された珍しいパターンであり、狭隘路線として知られていました。

こちらは実際に乗車したことがあり、レポートもしていますので、興味がありましたらどうぞ!

最後は意外にも道路関連です。

鉄道や路線バスが廃止になることは、残念ながら珍しいことではないのですが、道路の廃止というと新たなバイパス道路が完成し、入れ替わりで旧来の峠道が廃止されるといったケースはあるものの、基本的には珍しいことだと思います。

そして、今回廃止になったのは「東京高速道路」という道路です。

通称「KK線」とも呼ばれるこの路線ですが、首都高速に直結しているため、首都高速の一部だと思っている人もいることでしょう。

実際には「東京高速道路」という会社が運営する民営の道路ですが、道路の高架下に入るテナントからの賃料で道路の維持費などを賄っているため、通行料自体は無料という珍しい道路でした。

そんな「KK線」ですが、2025年4月5日をもって廃止されることになりました。

理由としては日本橋周辺の首都高速の地下化があり、これにより都心環状線のルートも変更されることになり、現在の八重洲線の一部を活用しつつ、地下トンネルで新たなルートを構成することになりました。

そして、八重洲線と接続していたKK線は新たな都心環状線のルートに役割を譲る形で廃止されるわけですね。

KK線は大型車・中型車の通行ができないという環境も廃止という判断に影響したのかもしれません。

跡地は歩行者中心の公共空間として活用されるそうで、高架橋自体は残るということになりますが、道路としてはやはり廃止です。

とりあえずは入口にバリケートを設置して進入できないようにしただけで、道路自体は当分はそのままにしておこうと思います。

また、接続する八重洲線についても新ルートの工事のため10年間にわたって通行止めとなるなど、首都高速も大きく姿を変えようとしています。

ちなみに、KK線についてはリアルでも見学・取材しており、いずれ記事にしたいと思います。

次回予告

というわけで東京都完全制覇を達成したわけですが、次回は山梨県を目指して行こうと思います。

具体的には中央本線や中央自動車道を伸ばしていく形ですね。

ただ、「あずさ」の運行区間である松本まで一気に延伸した方がダイヤ設定はスムーズに済みますから、まずは鉄道を松本まで伸ばし、直通がある富士急行線なんかも建設し、余裕があれば静岡側の短区間を作ったきりの身延線や飯田線、中央西線なんかにも手を出すかもしれません。

あと、中央線というと快速列車のグリーン車サービスが始まり、12両化もされたわけですが、これもまだ対応していません。

これは以前のダイヤ改正で大月へ直通する快速列車が日中にも拡大されたことがあり、まだ大月まで線路が出来ていないので放置していました。

なので、中央本線の延伸に合わせて大月発着を反映しつつ快速列車の12両化もするという流れですね。

ただ、現状中央線用のグリーン車のアドオンを持っていないため、それが課題ですね。

調べたところpak128用のものは配布されているようですが、pak64用は今のところ内容です。

近郊型のE233系のグリーン車ならアドオンがあるので、最悪それを改造して・・・ということになるでしょうか。

改造条件やスキルも含めて検討したいと思います。

神奈川や東京がそうだったように、まず鉄道だけ作って、あとから道路とバス路線を整備する流れになると思います。

次回の更新までにまた時間が開くかもしれませんが、気長にお待ち頂ければと思います。

あわせて読みたい関連記事

- SimuTransで福岡都市圏の西鉄バス再現プロジェクト-その4-

- 【新プロジェクト】SimuTrans OTRPで関東+αを再現!

- 【第9回】SimuTrans OTRPで関東+αを再現

- SimuTransで関東を再現プロジェクト【その37】

- 道南・道央乗りつぶしの旅(1日目/はやぶさ&はまなす)