4泊5日で実施した九州・中国遠征の5日目(最終日)です。

なお、1日目、2日目、3日目、4日目をご覧になっていない方はそちらから先にご覧になることをお勧めします。

また、時系列としては夜行バス「広島ドリーム博多号」で広島駅に降り立ったところからとなります。

なお、実はこの翌日にも別の活動をしていますが、そちらは活動の趣旨が異なるため、別のタイトルでの公開となりそうです。

本日の行程

5日目(最終日)となる今日は、広島駅からまずは広島電鉄1号線で広島港まで行き、復路は5号線で広島駅に戻ります。

目的は開業したばかりの駅前大橋ルートに乗車することであり、合わせて広島駅の路面電車乗り場も見学していきます。

広島駅に戻ったら芸備線の増便実験として運行されている「庄原ライナー」に乗車して備後落合駅へ、更に乗り継いで新見駅へ向かい、そこから特急「やくも」で出雲市駅へ、最後は寝台特急「サンライズ出雲」で東京へ向かってゴールとなります。

活動内容としては広島電鉄の新線に乗ることと、増便実験をしている芸備線に乗ることの2つとなりますね。

昨日まではバスメインの活動でしたが、今日はバスに乗る部分はなく、鉄道メインの活動と言えますね。

広島電鉄駅前大橋ルート

それでは本編スタートです。

最初のお目当ては広島電鉄の新線「駅前大橋ルート」です。

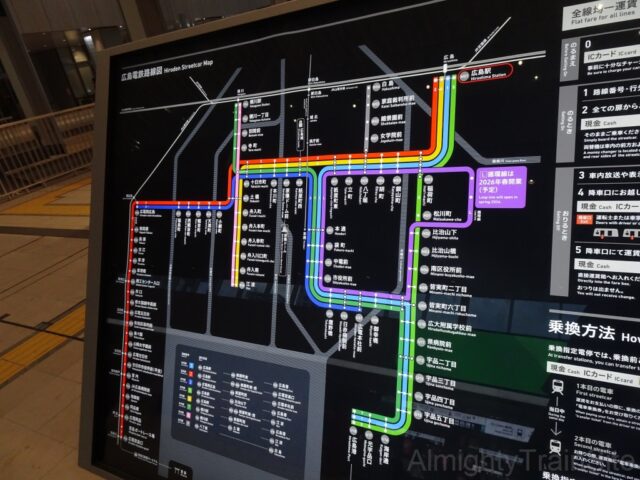

この「駅前大橋ルート」は広島駅~稲荷町~比治山下間に新たに整備されたルートで、従来使われていた的場町~広島駅間のルートは廃止されました。

比治山下~的場町~稲荷町のルートは広島駅へのルートからは除外されますが、2026年春に新設される予定の環状ルートの経路として再利用される予定です。

今回はまず1号線に乗車し広島駅→稲荷町で新線を経由した後、復路は5号線で広島駅に戻り、比治山下~稲荷町間も乗車してしまい、新線を完乗します。

なお、旧線となった的場町~猿猴橋町~広島駅間の撮影は、以前の活動でしているので、その時のレポートはこちらからどうぞ!

広島駅の自由通路を歩いているとすぐに広島電鉄の乗り場が見えてきました。

以前は階段を降りて地上に出たところだったので、JRからのアクセスはかなり良くなりましたね。

頭上の看板は乗り場案内だけでなく発車標の機能も持っているようです。

路線図がありました。

この時点ではまだ開業していない環状線も先行して書き込まれていました。

まだ時間があるのでもう少し撮影します。

路面電車の乗り場とは思えないターミナル感があります。

こちらはかつて広島電鉄の乗り場があった一帯です。

廃止から2ヶ月弱というタイミングでしたが、もう更地になっているんですね。

でも、猿猴橋町方面の線路はまだ残っていました。

↑入線シーンは動画で撮りました。

というわけで乗車ですが、ICカードの人はタッチ不要という張り紙がされていました。

実は広島電鉄では2025年3月まで「PASPY」というICカード乗車券が利用できたのですが、これがサービス終了し「MOBIRY DAYS」という新たなサービスに置き換わることになったのです。

しかし、観光客も多い広島という土地にあっては、Suicaなどの全国相互利用のICカード乗車券が使えないというわけにはいかなかったようで、車内販売などで使うような携行型端末を使って引き去り処理をする形で使用できるようになっているのです。

「MOBIRY DAYS」の場合は乗車時と降車時に2回タッチが必要ですが、Suicaなどの場合は降車時の1回のみタッチということになっています。

現金やICカードの場合は宮島線を含めて全線均一の240円となっており、「MOBIRY DAYS」を使用する場合は市内線については220円均一、宮島線については乗車区間によって異なる運賃が適用される区間運賃製となっています。

宮島線と市内線を跨る場合にも220円なので、基本的には「MOBIRY DAYS」を使ったほうが安くなります。

なので、地元の方は「MOBIRY DAYS」を使用する人が大半でしょうね。

いよいよ発車です。

真新しい軌道を走って駅ビルから出ていく姿は、北九州モノレールに通じるものもありますね。

道路から高架橋へ移る部分です。

進入禁止と標識が出ていますが、高架橋部分も併用軌道みたいな形にしてしまうから道路と間違えるリスクが上がっているような気も・・・

まあ、ほとんどの真っ当なドライバーは大丈夫だと思いますけどね。

稲荷町電停です。

今回乗車した1号線はここで右折して紙屋町方面へ進んでいきます。

あとは普通に乗車して広島港まで行きました。

古参の570形とすれ違いました。

元々は神戸市電で走っていた車両なんだとか。

名前の通り、広島港の目の前にあり、松山や周辺離島への航路が集まっているようです。

それでは今度は5号線に乗って広島駅に戻ります。

休日の朝ですが、意外と乗客は多かったです。

船で広島港へやってきた人たちなんですかね。

↑復路は前面展望が撮れる位置に座れましたので、前面展望をどうぞ!

※12月13日公開予定なのでそれ以前にご覧の方は公開までしばらくお待ち下さい。

皆実町六丁目で線路は二股に分岐します。

左へ行けば広電本社前を経て紙屋町方面へ、直進すれば比治山下を経て広島駅へ至ります。

ようするに1号線は左折、5号線は直進ですね。

比治山町交差点で線路は再び二股に分岐します。

直進はかつての皆実線のルートであり、的場町方面へ行きます。

左折が新たに建設された駅前大橋ルートですね。

なお、的場町方面は2025年10月現在では電車が走っておらず、休止状態ですが、2026年春より環状ルートとして活用されることになるので、来年度あたりからは再び電車が走るようになることでしょう。

いよいよ新線区間ですね。

まだ軌道にコンクリートの路面が作られておらず、併用軌道っぽくないですが、それはこれから施工するんでしょうか。

唯一の新設電停となる松川町電停です。

広島駅方面については駅前通りのど真ん中にあります。

続けて稲荷町電停です。

広島駅方面だと松川町電停に非常に近く、ホーム端同士だと100mもないかもしれません。

駅ビルを見つつ進入ですが、停止信号でした。

まあ、広電のほぼ全ての系統が集まるといっても過言ではないですし、過密ダイヤになってしまうのは仕方ないですね。

広島駅に戻ってきました。

これにて新線の乗りつぶしと新駅の見学も終わりですね。

朝食がまだだったので構内でうどんを頂きました。

広島といえばお好み焼きですが、さすがにこんな時間からやっているお店はありませんでしたw

でも、このうどんも優しいお出汁の味が好きで、18きっぷで広島を通るときなんかは食べたりしています。

それではお次は芸備線です。

芸備線を一気に乗り通す

ここからは芸備線です。

芸備線については以前に乗車したことがありまして、今回は2度目の乗車ということになります。

まずは解説からですが、芸備線は広島県広島市の広島駅と岡山県新見市の備中神代駅を結ぶ全長159.1kmの路線です。

路線名は安芸国と備中国を結ぶことにちなんでおり、広島県内陸部を横断する路線であるとともに、かつては陰陽連絡線として広島と山陰側を結ぶ列車が走ったり、山陽本線のバイパス的な役割を持ったこともありました。

全線が単線非電化ですが、区間によって大きく性格が異なっており、広島県内のうち、広島~三好間は都市間輸送でも利用されており、快速「みよしライナー」を設定するなど高速バスとも一定以上の競争力を持っています。

また、広島駅と下深川駅や狩留家駅までは区間列車が多く設定されており、広島市近郊では快速を含めると毎時3本程度運行されるなど、ローカル線と呼ぶのは憚られるほどの本数になります。

一方で三次駅~備中神代駅間はローカル色の濃い区間となり、福塩線の列車が乗り入れる三次~塩町間でさえも4時間ほど列車が走らない時間帯があり、備後落合駅~塩町駅間では1日5往復、備後落合駅~東城駅間では1日3往復、東城駅~備中神代駅間では区間便が追加されて6往復となるものの本数が少ないことに変わりはありません。

なお、備中神代駅からは全列車が伯備線に直通して新見駅発着で運行されています。

そんな芸備線ですが、運営するJR西日本はコロナ禍による減収により、ローカル線の維持が困難になってきたとして、芸備線のうち利用の少ない区間の存廃について地元と協議する意向を示し、一方で沿線自治体は鉄道の存続を強く求めるという状況があり、そんな中で増便により利便性向上で利用が増えるかどうかの実験を行うことになり、2025年7月19日~11月24日の土休日を対象として、広島駅~備後落合駅間と備後落合駅~新見駅間に1往復ずつ列車を増便することになったのです。

この列車は備後落合駅で接続するダイヤが組まれ、乗り継げば広島駅~新見駅間を移動しやすくなるというわけです。

もちろん、沿線住民にとっても利用できる本数が増えるということは移動の自由度が上がるということで、従来はバスやマイカーだった人たちが一定数鉄道にシフトしてくれるかもしれませんし、意義は大きいと思います。

なお、当初は11月24日で終わる予定でしたが、地元の要望を受け、実施日数を減らすことを条件に来年3月まで延長されることとなっているようです。

そんな増便実験の中でも注目したいのは「庄原ライナー」です。

広島駅~三次駅間は「みよしライナー」として定期運行されている列車であり、それを備後落合駅まで延伸するという形になっています。

三次駅~備後庄原駅間はノンストップとなりますが、備後庄原駅~備後落合駅間は各駅停車となる設定です。

そもそも三次駅を跨ぐ列車自体珍しいですし、ましてや広島駅と備後落合駅を直通する列車が走るのはかなり久々のことだと思います。

下手したら国鉄時代以来かもしれませんね。(古い時代の時刻表が手元にないため確認できず)

使用車種はキハ120形であり、三次以西でキハ120形の運用は定期列車でも存在するものの少ないですし、ましてや快速運用となると珍しいですね。

余談ですが、「庄原ライナー」が運行されるのはこれが初めてではなくて、過去に走った時はやはり「みよしライナー」を延長運転する形で広島駅~備後庄原駅間での運行でした。

その時にも乗りに行っていますので、その時のレポートはこちらからどうぞ!

なお、前回乗車時の「庄原ライナー」は路線の活性化という意味ももちろんあるでしょうが、実は直前に発生した豪雨災害で不通となっていた状態からの復旧を記念した列車という意味合いがありました。

今回は存続をかけた実験ということで、また意味合いが違ってきますが、増便実験でどれくらいの利用者が集まっているのかも含めて取材したいと思います。

というわけで乗り場にやってきました。

18きっぷシーズンは終わっていたためそれほど混んでいない気もしたのですが、念の為に早めに乗り場にやって来ると既に若干の行列が出来ていました。

乗り鉄であれば乗車位置にこだわりがある人も多いでしょうし、キハ120形は一部がボックス席ですが大半の席がロングシートとなっているので、数少ないボックス席を狙っての行列なのでしょう。

そして、発車標です。

シンプルな内容ですが、当駅で備後落合行きという表示が見られるのは今だけですね。

↑動画でも撮りました。

特別なメッセージなどはないようですが、停車駅案内に注目です。

↑そして列車がやってきました。

ここにキハ120形が入線するのも定期運用もあるとは言えレア度は高めです。

早速乗車しますが、競争率の高いボックス席は取れず・・・

ロングシートに甘んじることになりましたが、今は小型の動画撮影機材を持っているので、ロングシートでもうまく配置すれば撮れないことはありません。

乗車して座席を確保したら外観撮影です。

キハ120形ですが、ラッピング列車を充当しているようですね。

庄原市のラッピング列車のようです。

特に芸備線存続に強い意向を示しているのは庄原市のようですからね。

そう言えば、以前に乗った新見発備後落合行きの快速もこの方式でした。

それでは車内に戻ります。

ギリギリ立ち席は出ていませんが、座席はほぼ埋まる程度の混雑のようです。

もっとも、一般の利用者も混じっているでしょうから、本当の増便実験の効果が見えるのは閑散区間に入ってからでしょうね。

↑そして、お待ちかねの車窓をどうぞ!

※12月14日公開予定なので、それ以前にご覧の方は公開までしばらくお待ち下さい。

キハ120形なら前面展望も行けるんですが、そちらも既に人が殺到していましたし、もっと高倍率でしたw

キャプチャも貼っていきましょう。

まずは広島市内を進みますが、このあたりは非電化単線であることを除けば都市鉄道の顔といってもいいくらいですね。

何なら電化されていてもおかしくないくらいの利用者数だと思います。

しばらく広島市街が続きます。

広島市は平地が少ないため、限られた平地にひしめくように市街地が広がっているそうですね。

大きな堤防に沿って走ります。

尾久には山陽自動車道の高架も見えますね。

この川は太田川で広島市を代表する河川ですね。

また、この川の対岸にはJR可部線が走っており、最も間隔が狭まるところでは1kmも離れていないくらいの近さですが、堤防に阻まれてお互いの姿は見えません。

下深川駅で折り返す列車が多いのは既述の通りで、日中だと三次まで行く列車が1時間に1本、下深川駅止まりの列車が1時間に2本あり、下深川駅までは1時間あたり3本あることになります。

また、快速も広島駅~下深川駅間は各駅に停車するため、広島駅~下深川駅間の各駅では日中でも毎時3本確保されていることになりますね。

ここからはいよいよ快速の本領発揮とばかりに通過駅があります。

本来は通過駅の狩留家駅ですが、運転停車がありました。

キハ40系と離合しました。

太田川からは離れて支流の三條川に沿って進みます。

だいぶのどかな景色ですが、まだ広島市内です。

安芸高田市に入りまして向原駅付近ですが、ここは地理好きにはちょっとした名所とされている場所です。

その正体は「分水界」です。

「分水界」とは水系の境、すなわちある地点に降った雨が最終的にどの川、そして海に流れ出るかという範囲の境界にあたる線ということになります。

通常は山の稜線が分水界であることが多いため、「分水嶺」とも呼ばれますが、中にはごく平坦な場所に分水界が出来ることもあり、この場所もまた分水界なのです。

「分水界泣き別れ」という名前がつけられており、画像に写っている木の棒がそれの記念碑だそうです。

つまりはこの杭より手前に降った雨は太田川へ流れ込み瀬戸内海へ、奥に降った雨は江の川へ流れ込み日本海へ流れ込みます。

県道上にはもっとちゃんとした案内板があるそうですが、芸備線の車窓からの目印はこの木の棒なので乗車時は注目してみて下さい。

三次方面への列車では向原駅を過ぎて県道の陸橋をくぐってすぐの左側となります。

分水界を越えたということで今度は江の川に沿って進みます。

江の川といえばかつての三江線沿いに流れる河川のイメージが強かったですが、芸備線と並行する部分もあるんですね。

そして三次駅に到着!

ここで5分停車ですが、車内はそれほど空かなかったので車内で大人しく過ごしました。

ここから先が増便実験により延長運転される区間であり、利用者も純粋に増便実験があるから利用している人たちということになりますね。

三次を過ぎると江の川支流の馬洗川に沿って進むようになります。

古い時代に作られた鉄道は、内陸部では川沿いに進むことが多いですが、長大トンネルを作るのが難しかった時代は川沿いに建設するほうが工事が楽だったという事情もあるんでしょうね。

しかし、土木技術の進歩した現代では遠回りであり洪水や土砂災害のリスクも高いため、山中を長大トンネルで貫くルートが多くなっていますよね。

芸備線においても後から開通した中国自動車道の方が線形が良く広域輸送では負けてしまったという経緯もあります。

特に八次駅~山ノ内駅間は大きく南へ迂回するルートとなっており、更に備後庄原駅~東城駅はもっと大きな迂回となっているなど、広域輸送では中国自動車道には勝ち目がない状態ですね。

山岳区間ですが谷間をうまく利用して農地となっている部分も多いようです。

備後庄原駅ではいくらか下車がありまして、ここから先は各駅停車区間です。

備後庄原駅から先は西城川に沿って走ります。

西城町のカントリーサインが出ていますが、現在は合併により庄原市となっています。

合併後も撤去されずに残っているようですね。

観光列車でもないのにこんなおもてなしがあるとは・・・それだけ路線存続に向けた熱意は高いということでしょうか。

引き続き西城川沿いですが、上流へ来たことでだいぶ川幅も狭くなってきました。

川の蛇行箇所ですが、国道は川沿いに迂回、芸備線はトンネルで直行と、ここだけは道路より鉄道のほうが高規格ですw

トンネルを抜けると木次線の線路が合流してきて、もうすぐ終点の備後落合駅です。

備後落合駅に到着!

たくさんの幟や横断幕で出迎えてくれています。

備後落合駅に到着しました。

ホームではボランティアスタッフと思われる方が降車してくる乗客たちにクリアファイルなどの記念品を配布していました。

このあとは新見行きに20分連絡で乗り換えなのですが大半の利用者がそのまま新見方面へ乗り継ぐでしょうから、まずはホームで並び、座席を確保してから駅の方を見ていきたいと思います。

それにしても、接続がよいのは嬉しいですが、ちょうど昼時なので、1時間くらい待ち時間があれば「おでんうどん」を食べに行けたのにw

やってきました!

同じくキハ120形ですが、ここから先は岡山支社の管轄となるため塗装が変わりました。

↑乗ってきた列車が広島へ引き返していきます。

なお、備後落合発広島行きについては備後庄原駅~三次駅間のみ快速で、他は各駅停車となります。

それでは残った時間で駅を見ていきましょう。

訪れたことがある駅ではありますが、久々の訪問なので変化があるかもしれません。

庄原市による横断幕がありました。

「やっぱり、芸備線がええよのぉ!」というキャッチフレーズは地元の愛着を感じていいですね。

トイレですが仮設トイレも設置されていました。

増便実験で大勢が集まることを想定したのでしょうが、常設のトイレだけでさばける程度の利用状況でした。

この説明をされている方が作られたそうで、しかも元国鉄マンで芸備線で機関士をしていたこともあるという筋金入りの方でした。

そんな方が直々に解説してくれるなんて貴重な経験でした。

よく見ると引退してしまった「奥出雲おろち号」もいますね。

さよなら乗車をした思い出がありますが、「おろち号」の代替で木次線への乗り入れを開始した「あめつち」が当駅まで来ないのが残念ですね。

広島県側は芸備線の活性化に力を入れている印象ですが、島根県とも連携して芸備線と木次線を跨いで走る観光列車を設定したら、島根県との周遊観光ルートとして活用できていいと思いますね。

あと、駅の花壇の整備も先程のレイアウトの作者の方がされているんだとか。

これはもう敬意を込めて「駅長さん」とお呼びしたくなります。

それでは新見行きの列車に乗って、芸備線を完全制覇と行きましょう。

今度は1両編成となるため、やっぱり満席近い状態でした。

18きっぷシーズンでもないのにこの混雑なら増便実験の効果は出ていると言えますが、これが存廃問題にどう影響するかは微妙ですよね。

いくら利用者が増えたと言っても赤字を解消できるほどではないでしょうし、あとは芸備線目当てにこの地域を訪れる人が増えて、観光業や飲食業にも経済効果が波及するようになれば、県などが負担して上下分離方式での存続という展望が見えてくるかどうかにかかっていると思います。

芸備線を存続させられるかどうかが、全国で存廃問題に揺れるローカル線の将来を占う試金石にもなるでしょうから、いい結果が出てほしいとは思っています。

↑ここでも車窓を撮りました!

道後山駅にも幟が出たりしていますね。

ちなみに、この間も鉄道が道路に対して大きく迂回している区間の1つです。

東城駅です。

ここにも芸備線をモチーフにした作品が展示されていますね。

田園風景を走る間にいつしか広島県から岡山県に入っていきます。

伯備線との接続点の備中神代駅に到着です。

芸備線としてはここで終点ですが、運行形態としては新見駅まで直通します。

ここから米子方面へ行く場合は乗換駅となり、実際、2~3割の人がここで降りていきました。

米子方面の普通列車が入ってきました。

今でも115系が健在な線区の1つですが、227系投入の話が出ており、もうすぐ見納めですね。

これについては以前の活動で普通列車で伯備線を乗り通しているので、今回は普通列車ではなくて「やくも」に乗ることにしました。

「やくも」も381系時代には何度か乗っていますが、273系になってからは乗っておらず、必然的に273系も乗ったことがないわけなので、それに乗りたいというのもあって「やくも」を選びました。

ちなみに、この経路だと新見~備中神代間を重複して乗ることになりますが、「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」が適用され、備中神代駅を通過する列車に乗る場合に限って備中神代駅~新見駅間を重複乗車して新見駅で乗り換えることが認められています。

ただし、区間外乗車という扱いになるため、新見駅では途中下車は出来ません。

伯備線に入って最初の駅となる布原駅ですが、実は伯備線の駅でありながら停車するのは芸備線から直通してくる列車だけなんです。

つまりは増便されている本数を除くと1日5.5往復(上り1本は快速で当駅に停まらないため)しか停車しない駅ということになります。

もっとも、伯備線も新見以北の普通列車は芸備線ほどではないですが本数が少なく、8.5往復しかありません。

でも、伯備線の普通列車も停まれば利用可能な本数が倍以上に増えることは確かですね。

まあ、その必要がないほど利用が少ないということなんでしょう。

そのため、運行形態上は伯備線ではなくて芸備線の駅として扱われているようです。

下車したらもちろん撮影です。

既に中国勝山行きの表示に変わっていますが、そのまま姫新線の運用に入るようですね。

伯備線の213系との並び

↑一旦引き上げ線へ入るようです。

といったところで芸備線の旅はこれにて終了です。

真っ昼間でほぼ満席という、ローカル線としてみれば異例の混雑でしたが、どうかこれで芸備線活性化の機運が高まって、存続という結果を勝ち取れればと願っています。

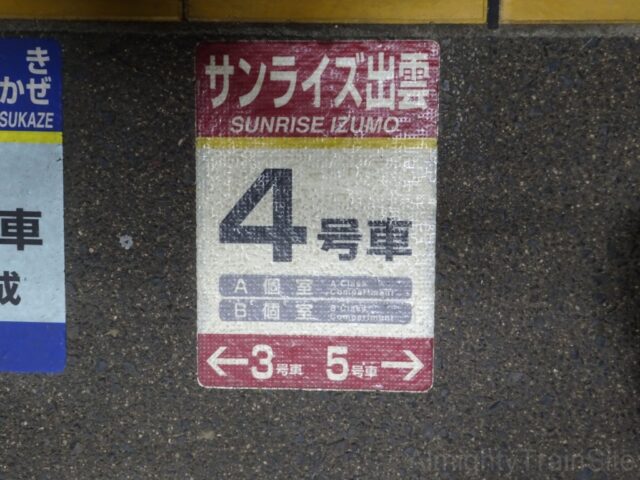

それではここからは帰路編ですが、「やくも」で出雲市駅へ行ってから「サンライズ出雲」に乗ります。

つまりは新見~出雲市間を1往復するわけで、無駄な行動にも思えますが、「やくも」の新型車両273系に乗りたかったのと、「サンライズ出雲」も全区間乗りたかったのでこのような一見無駄な行動をしていますw

「やくも」と「サンライズ」で帰路に就く

ここからは帰路編です。

ですが、ここでまさかの展開に!?

というのは、伯備線内で倒木と接触したとかで「やくも」のダイヤが乱れており、乗車予定だった「やくも」が運休になってしまっていたのです。

原因は車両運用の都合であるようで、その後続列車は所定通り運転予定とのことで、「サンライズ出雲」には間に合いそうでしたが、ここで1時間以上待ちぼうけとなりました。

昼食は車内でおにぎりを食べて済ませていたものの、区間外乗車で新見駅に来ているため、改札を出ることが出来ません。

まあ、1時間くらいなら撮影でもしていれば凌げるだろうということで、ホームで待つことにしたものの、これが予想外の収穫をもたらすことになりました。

先程引き上げて行ったキハ120形が再びホームに入ってきました。

「やくも」の乗車位置案内は273系のデザインになっていました。

いよいよ「やくも」が来ました。

381系の形状を踏襲して高運転台なのがいいですね。

実は発車の動画を撮ろうと思っていたのですが、4両編成だと思って向かいのホームへ行ったのが、実は8両編成であり先頭部を入れられなくなったため動画は諦めました。

ダイヤが乱れていたので運用変更があったんですかね。

↑そして、213系普通列車の発車です。

ここであるサプライズが!

↑サプライズとは・・・貨物列車!

伯備線では今でもEF64形が現役なんですよね。

これは予定通りの列車だったら途中ですれ違っていたはずで、こうして撮ることは出来なかったわけですから、怪我の功名といえますね。

↑そして、いよいよ乗車する「やくも」がやってきました!

こちらは出雲市駅到着時に撮影したものですが、車内です。

モケットが2色となっていてカラフルです。

座席にはコンセントもあります。

実は今晩乗車する「サンライズ出雲」は予算の都合から「ノビノビ座席」だったのですが、「ノビノビ座席」って座席ごとにはコンセントがないため、極力「やくも」で充電を済ませたかったんですよね。

流石に全ての機器を満充電とは行きませんでしたが、思いの外充電出来てよかったです。

途中の松江駅ですが、こんな駅名標がありました。

以前に松江駅を訪れた際、縦型以外の駅名標がなかったということを書いた気がしますが、このタイプに置き換えるために一時的に撤去されていたんですかね。

向かいのホームへ移動してもう1枚

このあとは車両基地へ回送されると思われますが、381系時代に撮影した経験で、しばらく停車していることが多いのを知っていたので、その間に移動しました。

キハ187系が入ってきて並びました。

このあと、273系が引き上げるでしょう。

↑引き上げシーンです。

それでは一旦改札を出まして、構内で夕食と「サンライズ」での食料などを確保します。

予定より1本遅い列車となってしまったため、食事は駅構内にあるお店にしました。

チョイスしたのは「出雲そば」でした。

そういえば、今朝はうどんを食べたので、麺類がダブってしまいましたがまあおいしかったのでよしw

それに加えて、赤天と野焼きという地元の名物盛り合わせです。

赤天というのは魚のすり身に唐辛子を練り込んだものを揚げた料理で、野焼きというのはトビウオのすり身を炭火で焼いた料理です。

魚がよく取れる土地柄だけに魚を使った郷土料理が多いんですね。

食事と買い出しを済ませたらホームへ向かいます。

まだ30分ほどありますが早めにやってきました。

↑発車標は動画でも撮りました。

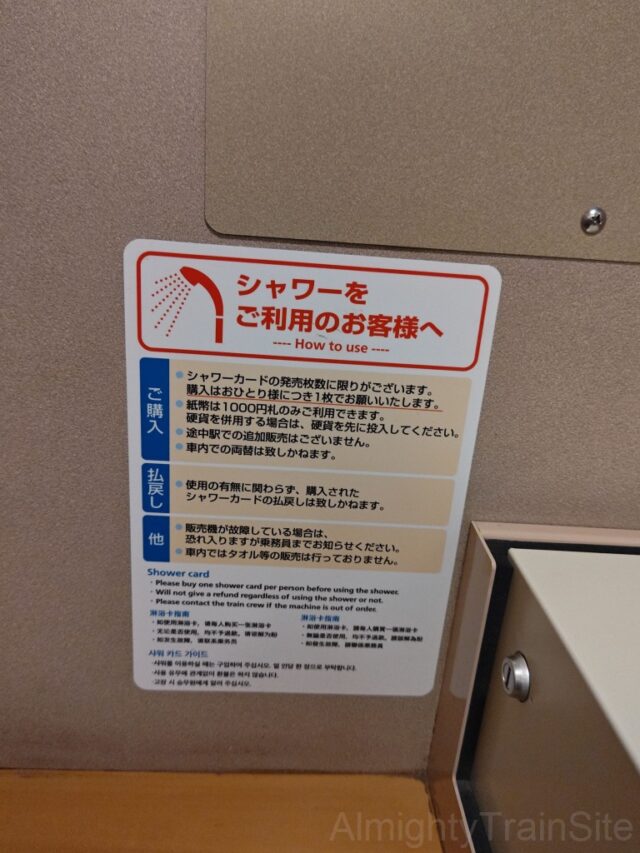

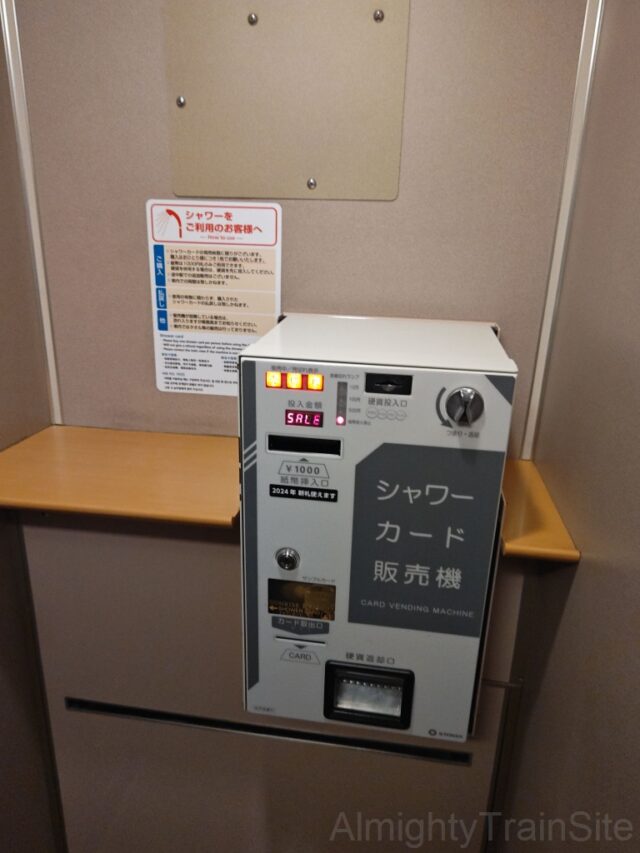

その理由ですが、それはシャワーカード争奪戦に勝利するためです。

「サンライズ出雲」ではシャワーの設備があるのですが、利用するためにはシャワーカードを購入する必要があり、大抵の場合始発駅発車直後か、下手したら入線し次第瞬殺なんてこともあるくらい倍率は高いそうです。

私の場合は昨晩も夜行バスで夜を明かしていることもあってシャワーを浴びれていないので、今晩こそはシャワーを浴びたかったですからね。

シャワーカードは「サンライズ出雲」の場合は3号車にある自販機で購入できますが、実際には4号車のドアから入ったほうが近いため、慣例として4号車の乗車列に並ぶことになっているようです。

↑入線してきました。

ドアが開くなり自販機へ直行します。

私は4~5人目くらいに並んでいたので余裕ですが、シャワーカードは1列車あたり20枚程度とされているため、発車直前に買おうとするのは無謀かもしれませんw

もっとも、これはサンライズ自体の混み具合や季節的なものもあるでしょうから一概には言えません。

ネット情報では岡山や大阪あたりでも残っていたという話も聞きますし、ケースバイケースなんでしょうね。

ちなみに、「サンライズ」に乗って確実にシャワーを浴びたいという方におすすめなのがA寝台を利用することです。

A寝台はグリーン車に相当する上級クラスであり、寝台券も割高ではあるのですが、A寝台利用者にはシャワーカードがもれなく付いており、しかもタオルなどのアメニティまでセットになっているため、途中駅から乗る場合は特にA寝台の価値は高くなりそうですね。

こちらがシャワーカードの自販機です。

完売して並ぶ人がいなくなってから撮ったので、「SALE」という表示になっていますが、販売中はカードの残数が出るようです。

無事にシャワーカードをゲットしましたら発車時刻までに軽く撮影したら自分の座席へ向います。

駅名標と絡めて

そういえば、出雲市駅の駅名標も新しいデザインになっているんですね。

こちらが「ノビノビ座席」です。

座席扱いなので寝台券はいりませんが、ちゃんと横になれます。

コスパの良さから人気があるようですが、最近はちゃんとした寝台のほうがいいという人も増えているのか、寝台の方が先に埋まる傾向があるような気もします。

窓側には仕切り板が付いているのでこちらを頭にすればある程度他人の目は気にならないかなと思います。

もっとも、物理的に隔離されているわけではないので、貴重品の管理には要注意ですし、完全な個室を求める人は寝台を利用しましょう。

あと、前述の通りコンセントはないのですが、通路側に何箇所かコンセントがあるのでそこを利用できなくはないです。

「できなくはない」というのは数が足りないため、既に別の人に使われている可能性があるのと、充電する機器を通路に放置しなければならないため防犯面での不安があるという理由ですね。

個人的には「ノビノビ座席」でコンセントを使うならば起きている時間帯に充電を済ませるようにして、寝る前に撤収するようにできれば防犯上の不安は減ると思います。

私の場合は大容量のモバイルバッテリーを持っていることもあってコンセントは利用せずにモバイルバッテリーだけで済ませました。

こちらがシャワーカードです。

サンライズエクスプレスがデザインされていて記念にもなります。

なお、機器に差し込むと使用済みと処理されて返ってくる仕組みなので、持ち帰りが可能です。

こちらは駅の売店で買ったシャワーセットです。

タオルと歯ブラシが入っているんですが、タオルと袋にはサンライズエクスプレスがデザインされているため、サンライズに乗らない人でも買う人がいるんだとか。

なお、車内では販売されていないため、シャワーを利用する予定のある人は必ずタオルを用意してから乗車しましょう。

で、このシャワーですが、カードさえ入手すればいつでも好きなタイミングで入れます。

シャワールームは一般用は1箇所だけなので先客がいたら待たなければなりませんが、始発駅発車直後とかでなければかち合う確率は低いと思います。

私の時も米子を過ぎたあたりで利用しましたが待ち時間なく入れました。

そういえば、以前に乗車した「北斗星」でもシャワーを利用しましたが、「北斗星」ではシャワーカードを買うまでは同じですが、同時に利用時間を予約する仕組みだった覚えがあります。

「サンライズ」では時間予約はなく空いていればご自由に・・・というスタイルなのはちょっと驚きましたね。

それではシャワーを浴びるとしましょう。

入室後、まずはこの右側の機械にシャワーカードを差し込み、しばらくすると「カードを入れて下さい」の表示が「シャワーを利用できます」という表示に切り替わり、利用できるようになります。

注意点としてはカードをセット後にシャワー室のドアを開けてしまうとその時点でリセットされて利用できなくなってしまうということです。

入室後に忘れ物に気づいても取りに戻れないため、カードをセットする前に忘れ物がないかもう1度チェックするようにしましょう。

あと、真ん中の「洗浄ボタン」は使用後にシャワールームを自動的に清掃するボタンです。

退出前に忘れずに押すようにしましょう。

こちらがシャワールームです。

揺れる車内ということで手すりも付いているのが列車らしいですね。

私が利用したのはカーブが多い伯備線内だったということもあって特に揺れましたw

このようにタイマーが設置され、1回あたり6分間お湯が使えます。

スイッチで任意に出したり止めたりでき、止めている間はタイマーがストップします。

大抵の人は6分間で十分でしょうが、ロングヘアーの女性とかだと厳しいかもしれませんね。

そういう人は車内でシャワーを浴びるのではなくて、乗車前に駅周辺で銭湯などを利用するほうがいいかもしれませんね。

使用後は前述の洗浄ボタンを押してから退出するということだけ注意したら、シャワーでさっぱりして座席に戻りました。

なお、お湯が使えるのは6分間ですが、お湯を止めている間はカウントされませんし、着替えの時間などももちろん別です。

実質的には滞在時間の制限はありませんが、全員でシェアする設備なのでなるべく速やかな利用を心がけたいですね。

それではあとは乗車していくだけです。

岡山では高松からの「サンライズ瀬戸」との連結というイベントがありますが、「サンライズ瀬戸」が先に入線しており、「サンライズ出雲」は連結完了後にドアが開くという都合上、「サンライズ出雲」の乗客は連結を見学することは出来ません。

岡山を過ぎたあたりで眠りに落ちた私は、ふと目を覚ますと外が薄明るくなっていました。

そろそろ沼津か熱海あたりだろうかと、スマホの地図アプリを立ち上げて現在地を調べるとなんと掛川駅付近だったのです。

これは大幅遅延が確実ですが、静岡駅を基準にすると1時間以上遅れているようでした。

↑普段なら暗い時間の静岡県内を明るい時間に撮れるということで、車窓を撮ってみました。

※12月21日公開予定なので、それ以前にご覧の方は公開までしばらくお待ち下さい。

静岡に停車しました。

所定だと4時40分の発車で、普通列車の始発前ですが、既に普通列車が動き出していました。

富士を過ぎたあたりでアナウンスがあり、先行する貨物列車が鹿と衝突したため遅れているとのことでした。

ちなみに、Googleマップのタイムラインには彦根駅で1時間以上停車している記録が残っていたので、米原~大垣間あたりで鹿と衝突したんですかね。

あのあたりなら結構山がちな区間でもあるので鹿が出ても不思議はなさそうです。

そして、新幹線による振替輸送の案内があり、東京方面へ急ぐ人は熱海駅で新幹線に乗り換えても構わないとのことでした。

その際はサンライズの特急券を提示すれば乗れるように手配されているとのことです。

ただし、「サンライズ」も遅れつつも東京駅まで運行するので、そのまま乗っていても構わないとのこと。

このあとの活動もありますが、1時間くらいの遅れならなんとかなるので、このまま乗っていることにしました。

熱海に到着!

E231系が見えると帰ってきたなぁと実感します。

小田原から先は複々線区間ですが、上りの「サンライズ」は貨物線を走行するので、走行中に普通列車を追い越すという体験もできます。

あと、平日だとラッシュに突入している時間帯であることもあって、大幅遅延した場合は貨物線に入ったまま旅客線には戻らないで羽沢線を経由して武蔵小杉駅から横須賀線の線路に入り、品川駅で打ち切りという扱いにすることがあるようですが、今日は休日ということでそのまま所定経路で東京駅まで行くようです。

ワンチャン貨物線迂回を体験できるかと思いましたがそれは出来ませんでしたw

東京駅に到着!

これにて旅は終わりですが、このまま別の活動をしましたので、次回はそのレポートでお会いしましょう。

あわせて読みたい関連記事

- 18きっぷで行く九州~関東(2日目/神戸新交通・トワイライト編)

- 東日本パスで行く鶴見線乗りつぶしの旅

- 特急「おうめ」奥多摩行きに乗車!

- 「武蔵野・青梅奥多摩号」で行く奥多摩の旅

- 西鉄好き旅行記~摩耶を訪ねて~